Y10T323 什么叫硅光芯片的“Free Space”方案?

继续硅光的议题,我们在看国内硅光模块时,发现有些厂家发射Tx、接收Rx都选择了硅光集成方案。但很多厂家的硅光模块,选择了一半,只有发射端是硅光集成的,Rx端不是硅光集成。

上一段话强调的是硅光集成,而不是硅光

嗯,标题是,为何有些厂家只选硅光Tx, 不选硅光集成Rx

标题可不是,“为何有些厂家只选硅光Tx, 不选硅光Rx”

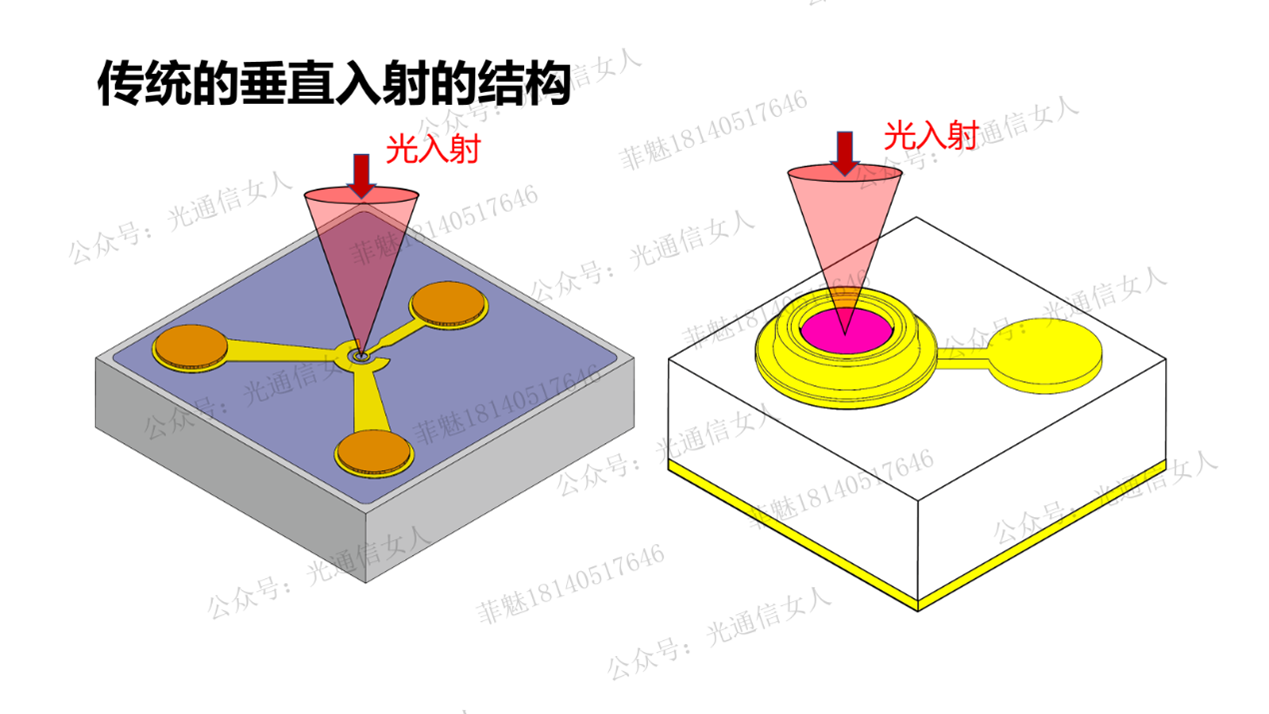

咱们光模块的传统探测器结构是垂直入光的,有正向垂直入光,叫做正照式,有些是背面垂直入光,也叫背照式。

这种垂直结构的探测器,可以是三五族材料的,也可以是硅锗材料的,有些厂家习惯的把用硅锗材料做的传统垂直结构的探测器,也叫做“硅光探测器”,这没有问题。

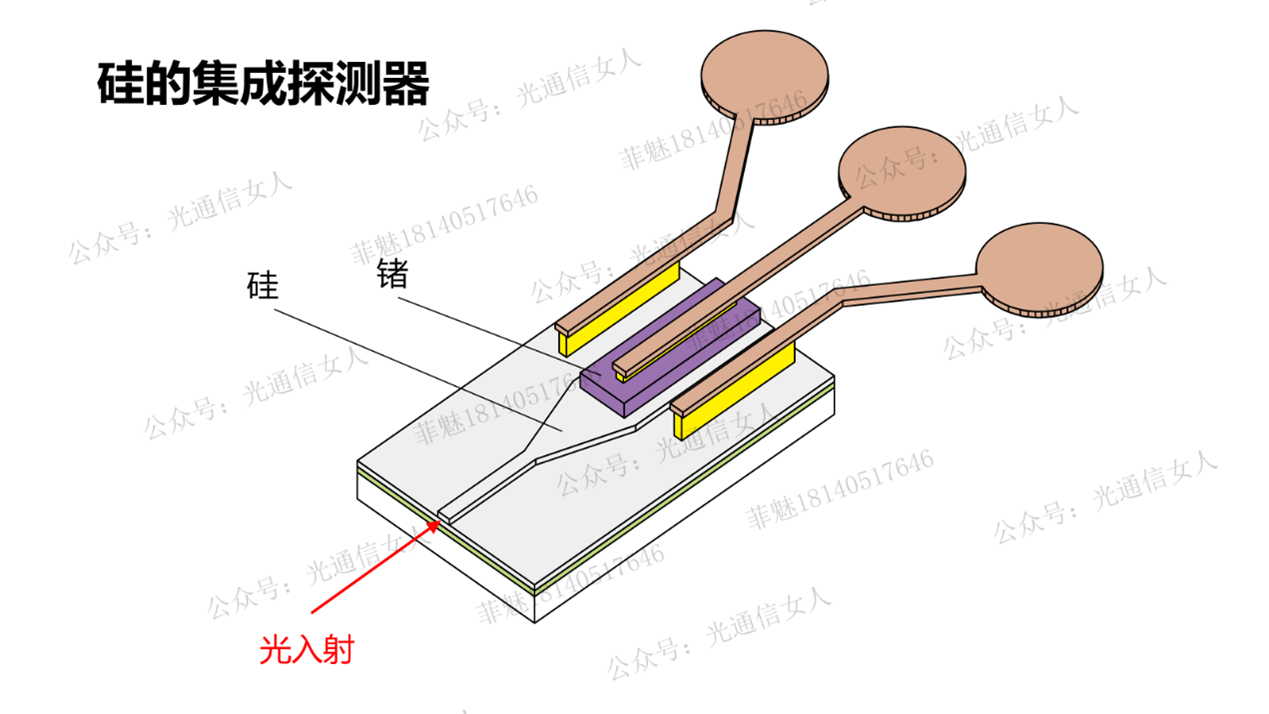

只不过,行业默认的硅光集成的探测器,是WGPD,WG是波导的意思。

硅光集成的Tx端,有各种损耗,但是可以通过增大CW激光器功率的方式,来弥补Tx端的波导损耗,耦合损耗等等。就是前几期写的内容。

但是,Rx端的灵敏度如何改善,就很难了。这些损耗是实打实的。有时候选集成方案,就很纠结,得盘算盘算才醒。

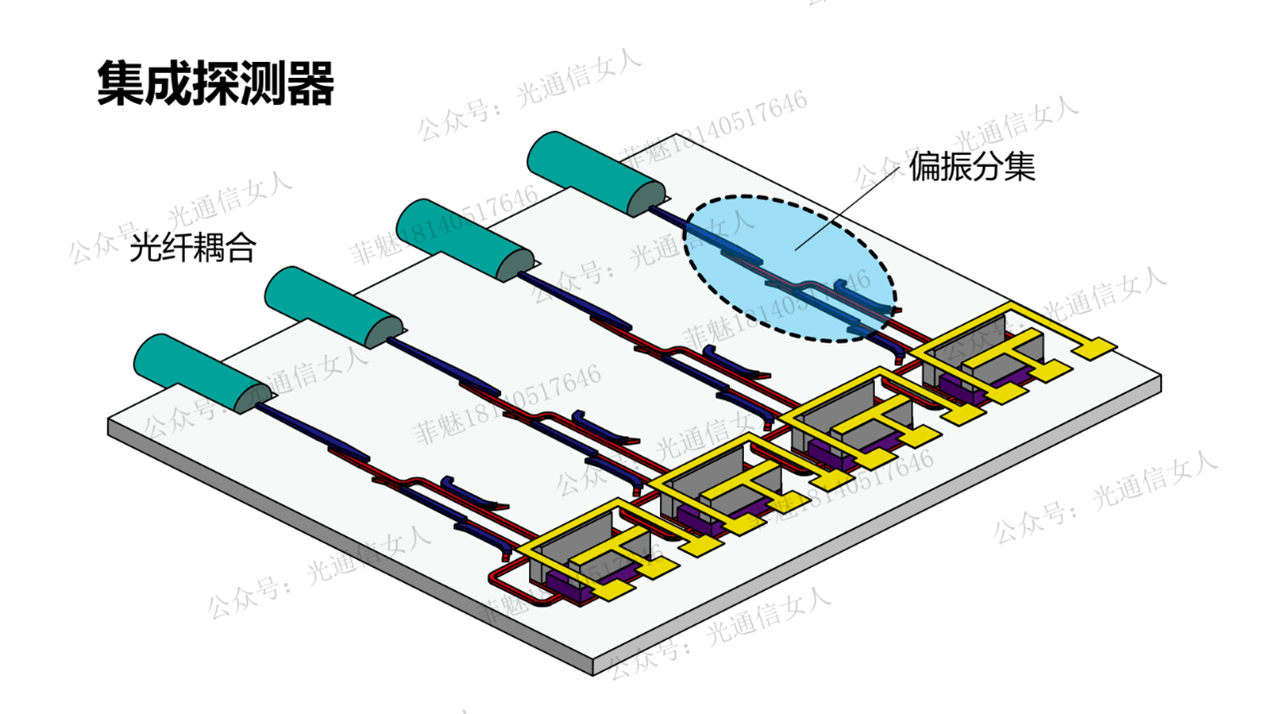

之前写过一个800G的集成Rx,GlobalFoundries的,光纤的耦合损耗,写了tx,可以对照着看Rx,都是光纤与硅光芯片的SSC的耦合。

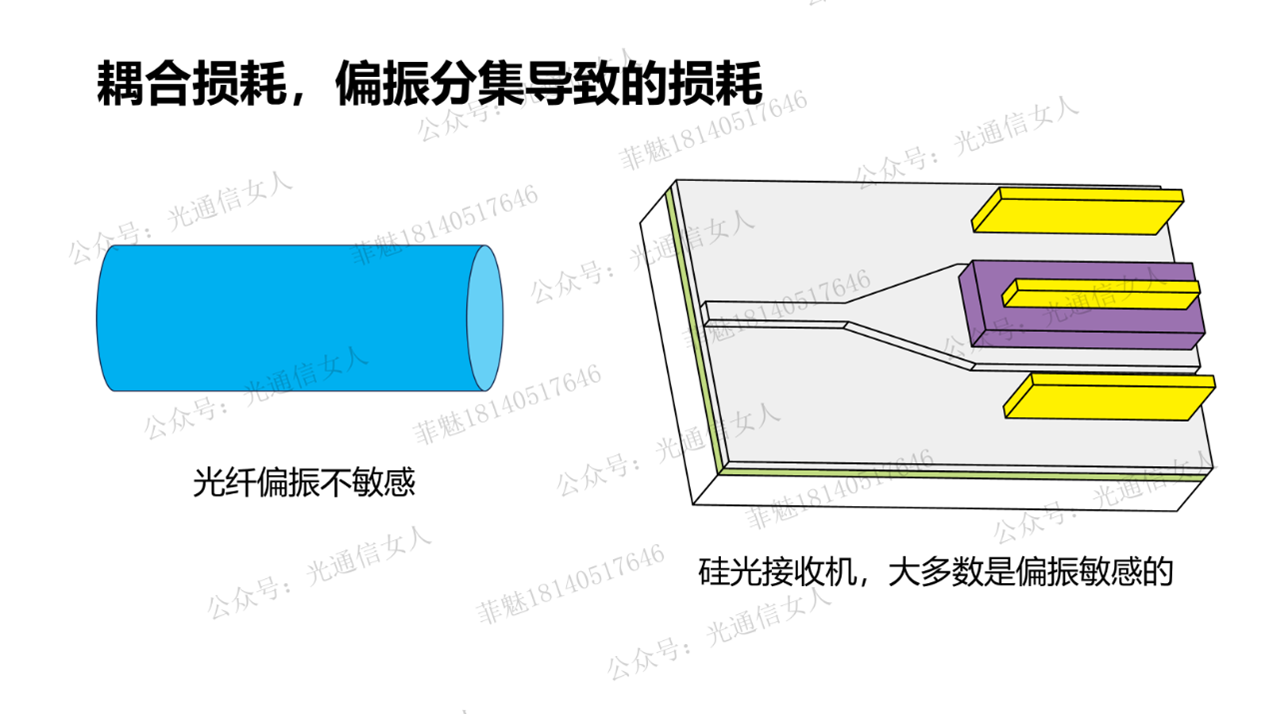

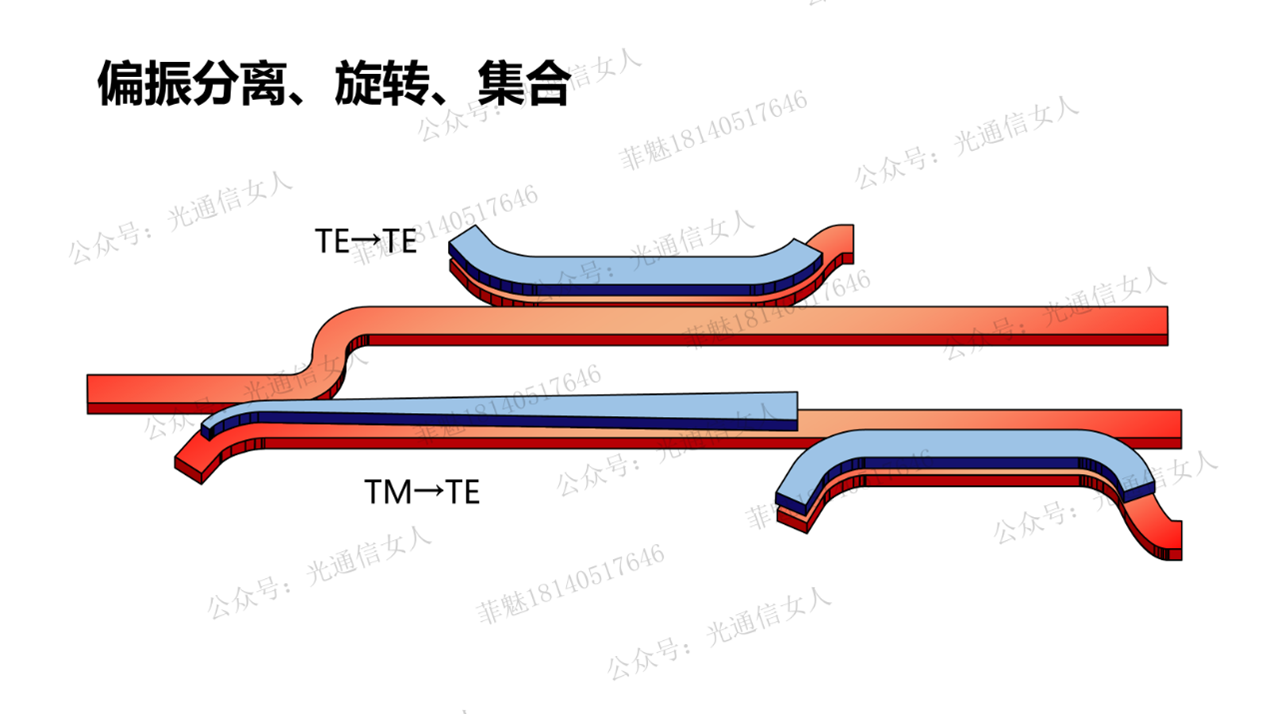

Rx集成方案,在以太网模块里,多了个啥呢? 偏振分集,硅的波导大多数设计成了偏振敏感的结构,对于偏振不敏感的光纤传过来的信号,需要拆解。

偏振分集就是把俩偏振拆开,重新规划在集成波导里边的传输通道,结构以及传输速度,也就是DGD时延。

这么一些波导设计,有损耗。这是Rx比Tx更难的地方。

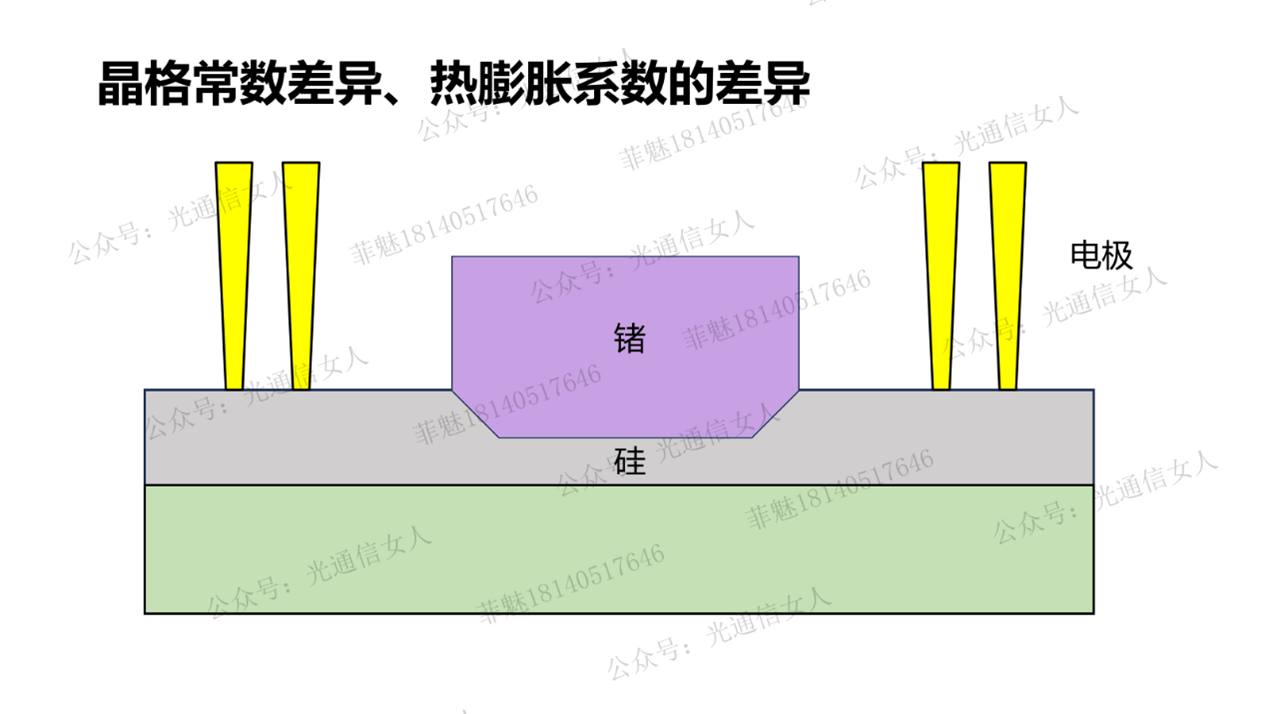

硅光集成的探测器,采用的是硅做波导以及雪崩材料,锗做吸收材料,俩材料需要搭配着来。

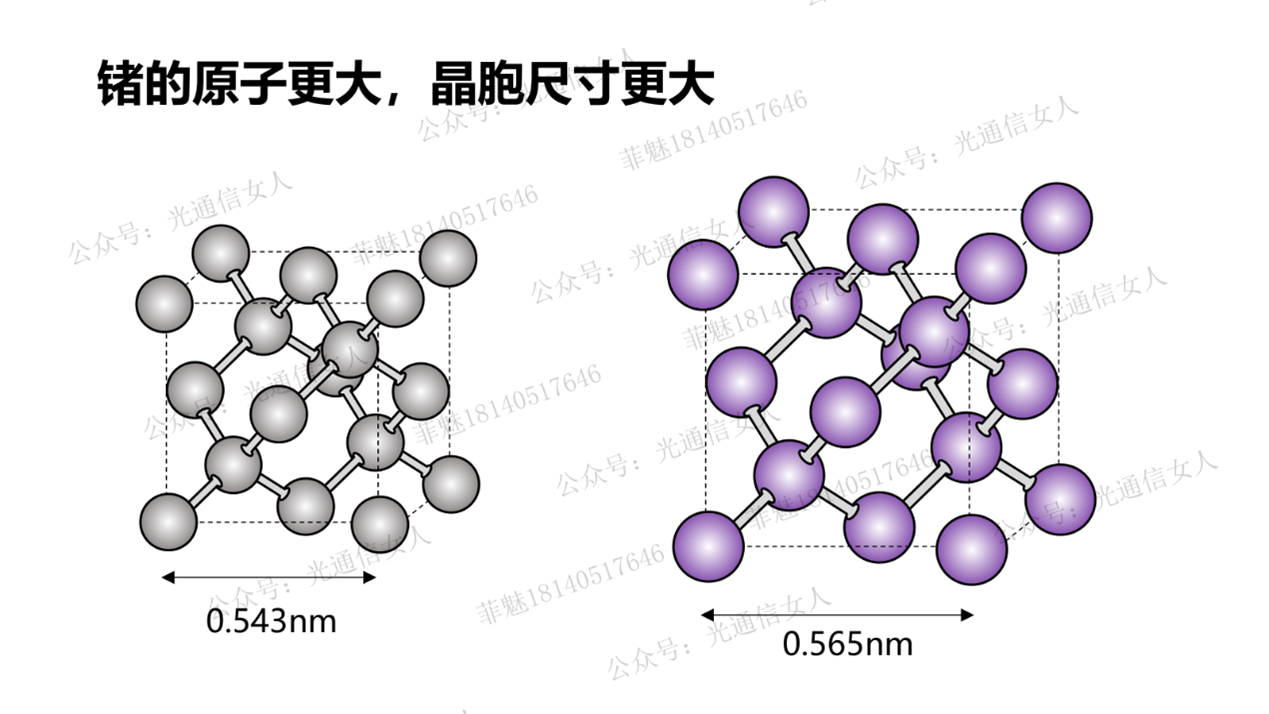

昨天写的内容,说浙大的暗电流很大,这不是浙大的问题,而是材料导致的,晶格常数不一样,原子和原子之间的键合就很容易“悬挂”结合补上。

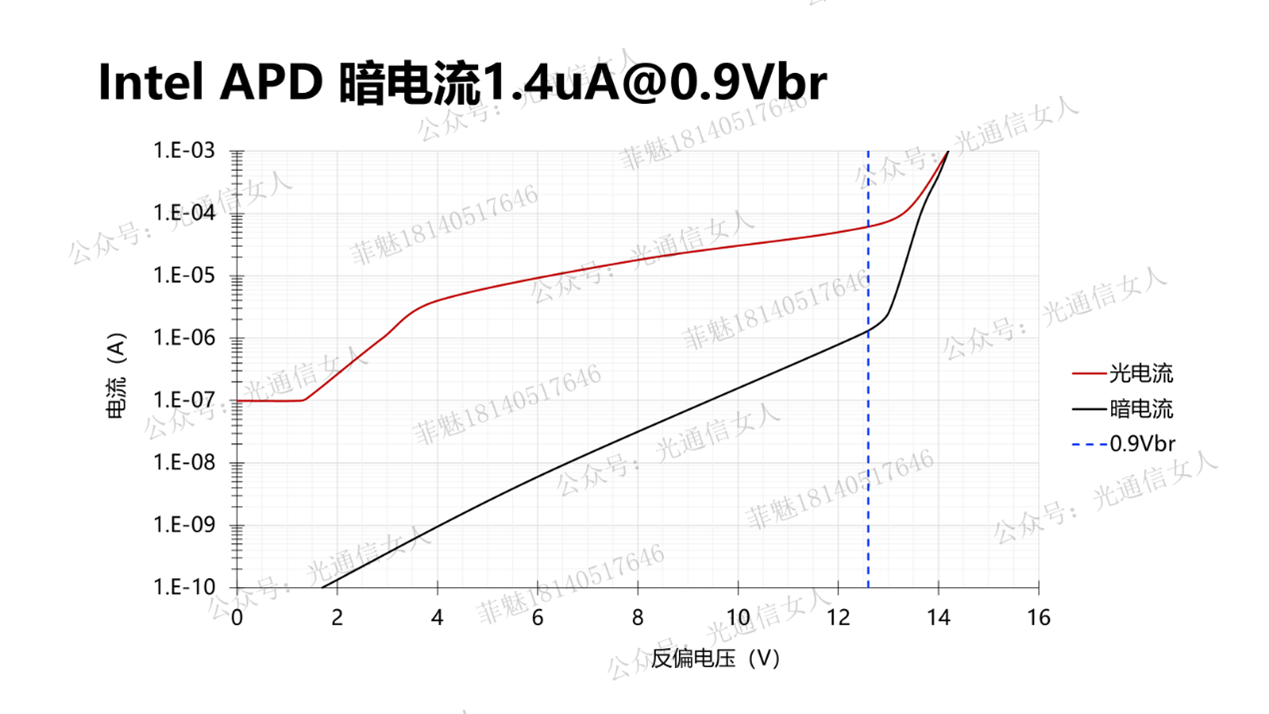

Intel的APD,也是uA级别的暗电流

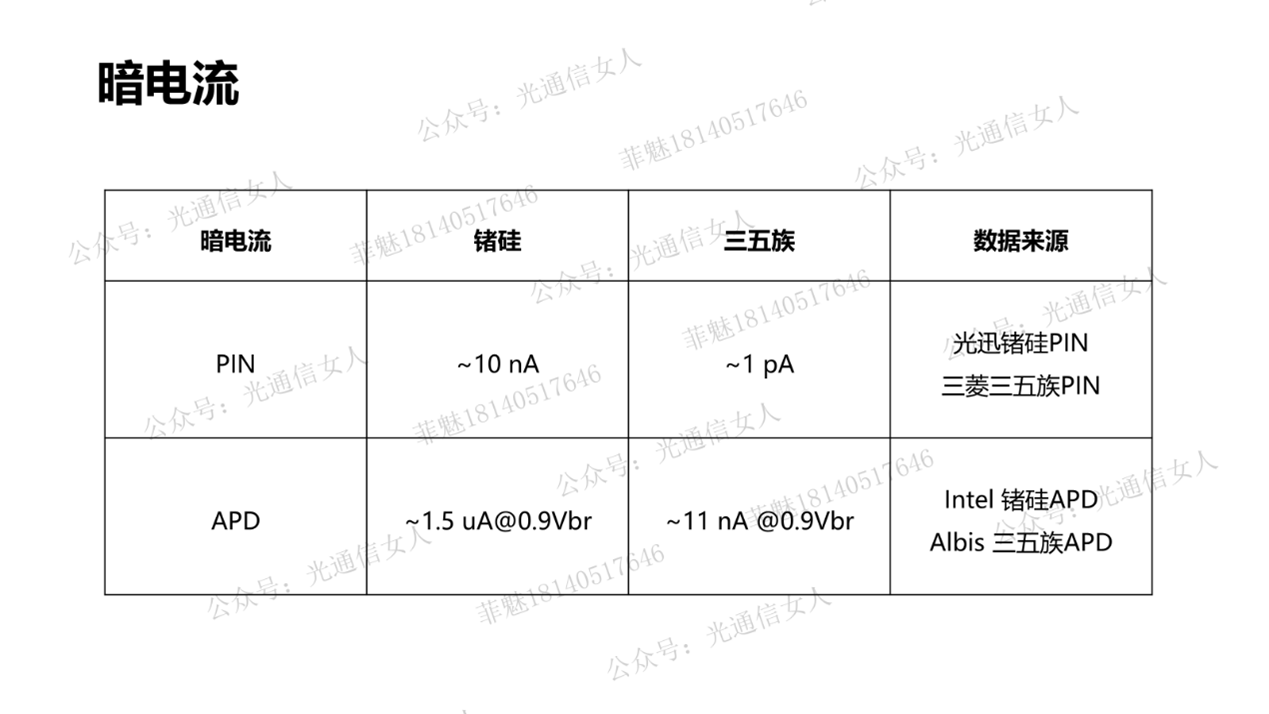

昨天对比了浙大的锗硅探测器与海思的三五族探测器的暗电流,再增加两组对照。

《2023合集》 三菱BH结构200G探测器

《2022合集》 武邮:单波200G IM/DD的硅光解决方案

《2022合集》 武邮单波400G 硅基锗探测器,

武汉邮电科学院、光迅、WTD、国家信息光电子创新中心,~~~,我都默认是一体的哈。

相比三五族InP/InGaAs方案,锗硅探测器的锗与硅的晶格不适配,导致暗电流要大两个数量级或者更多。

暗电流就是噪声,劣化了信噪比,灵敏度就会受影响。

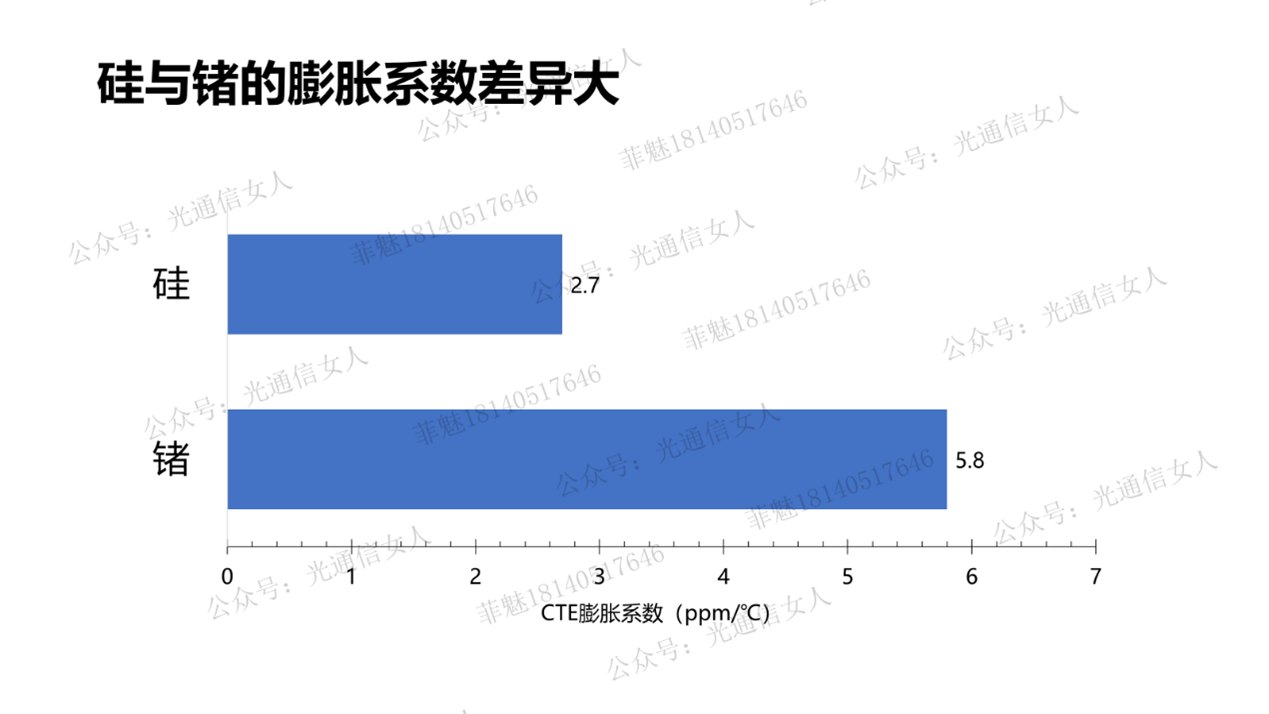

这里边还有一个,就是膨胀系数的差异

晶格本身就不适配,有4%的尺度差,再加上热膨胀系数的差异,锗与硅的接触面,就非常容易导致“损毁”,尤其是APD,APD有雪崩增益,光电流是锗的响应电流x增益,电流增大。

线路的焦耳热量是,I2R,与电流的平方成正比,这个热量叠加上大的偏置电压,叠加晶格不一致,叠加热膨胀系数差异...., 可靠性风险就很大。

当然,这些问题,也有不同的解决方案,但总的来说,Rx要采用集成方案的话,意味着性能风险与可靠性风险。

性能风险,包括耦合损耗大,偏振分集附加波导损耗大,暗电流增大导致的灵敏度退化...,等等

可靠性风险,就是锗与硅的材料界面,晶格常数差异,热膨胀系数的差异

略聊几句闲天,解释一下。

老板又又又给我派任务了,2025年的一部分议题。