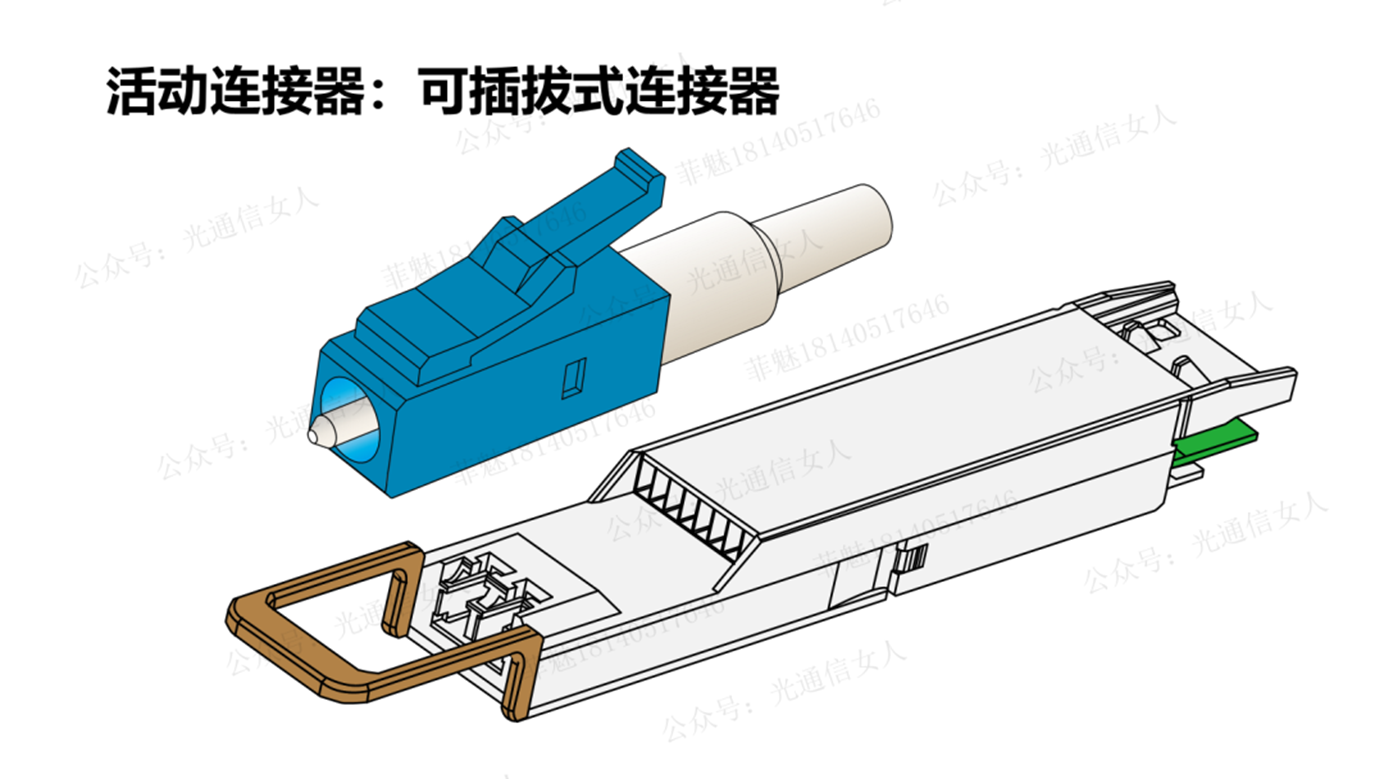

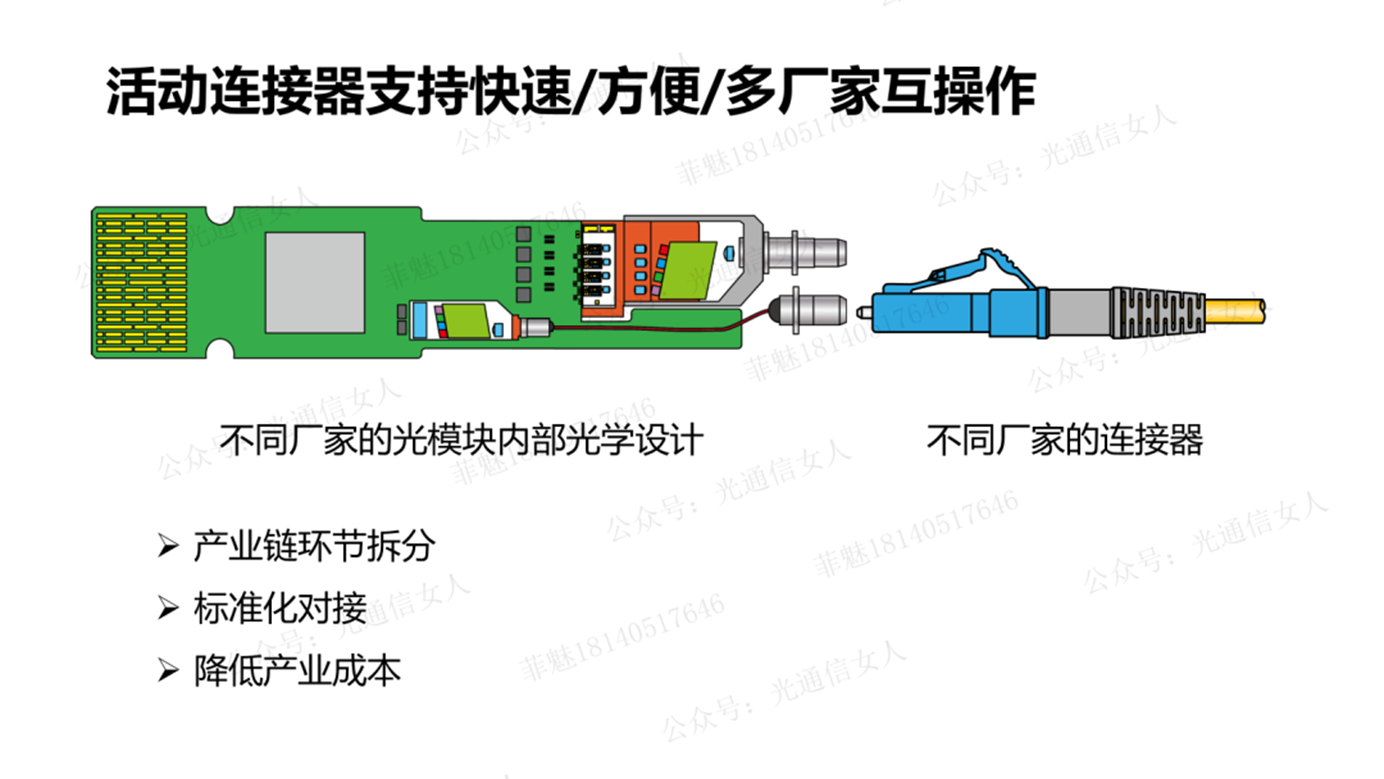

配合光模块接口的一个无源光学器件,活动连接器,用的非常多。

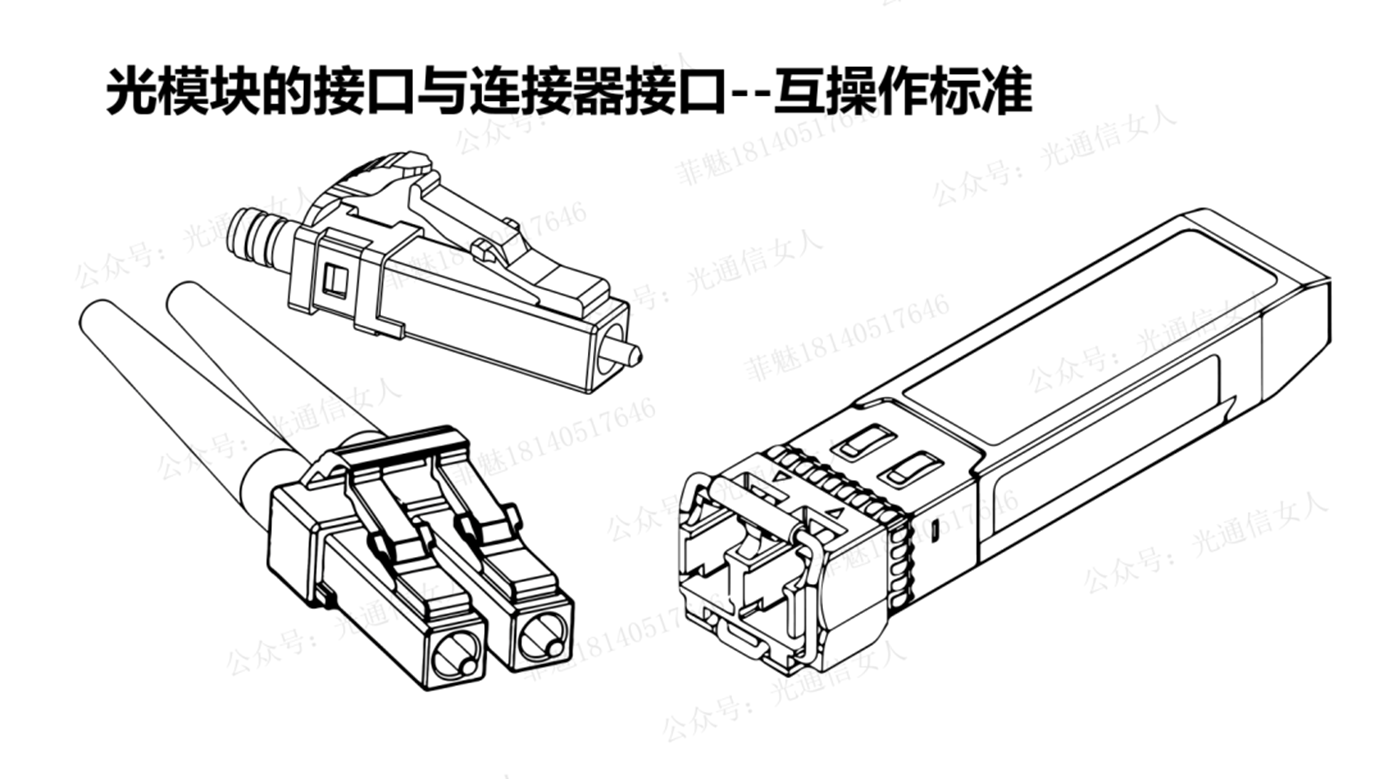

活动连接器与光模块的光学侧的接口,通常是经过标准化的过程,形成行业通用的物理与性能接口,实现多厂家可互操作的目的。

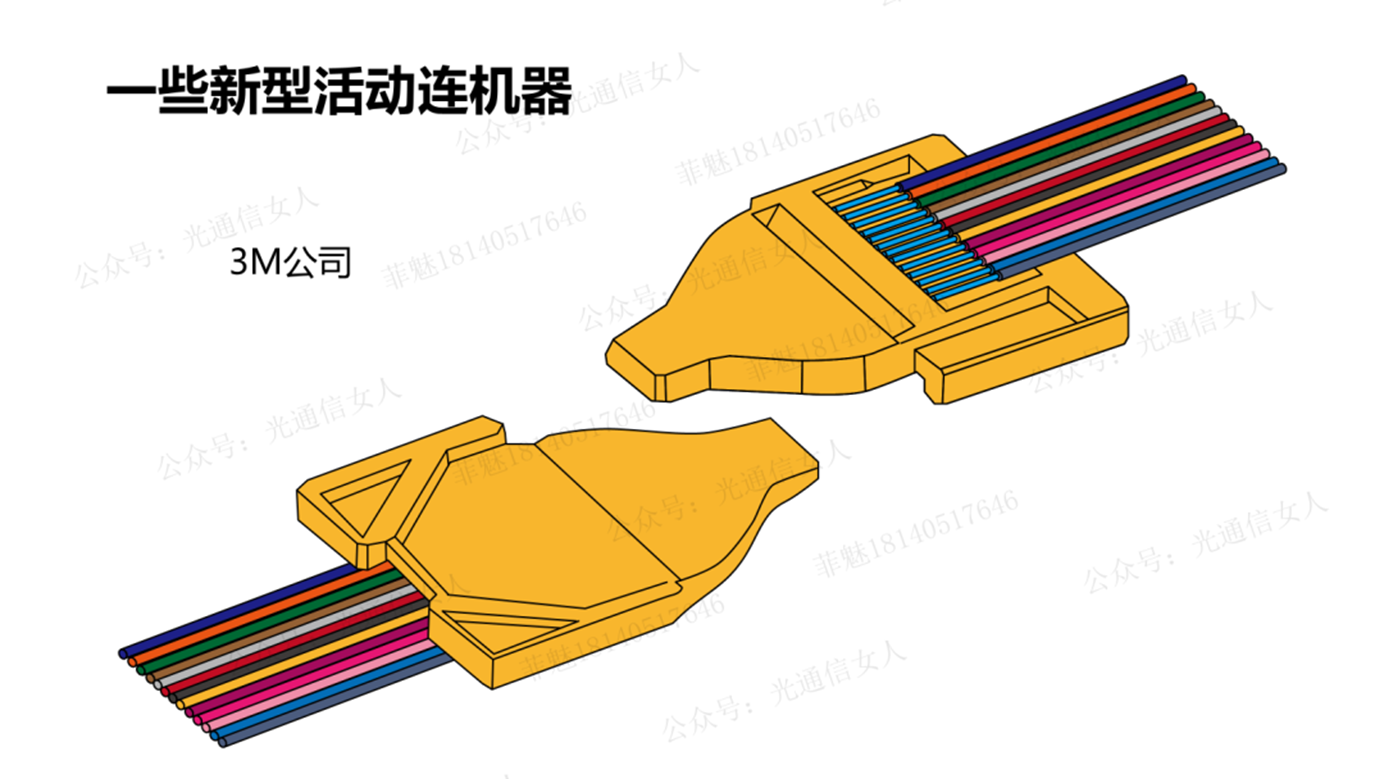

当然,标准化的过程是一个形成产业共识的过程,一些新的结构也有可能经过一段时间后,被标准吸收容纳形成行业互操作规范。

互操作的目的是降低产业成本,产业链可以被拆分成多个环节,对于标准化接口,同一个产品即使由不同厂家制造生产,也可以实现通用。

类似咱们用的手机充电线,电脑的USB接口等等,都是行业规范型接口。

介绍几个常用的活动连接器,后面也介绍一点新型接口。

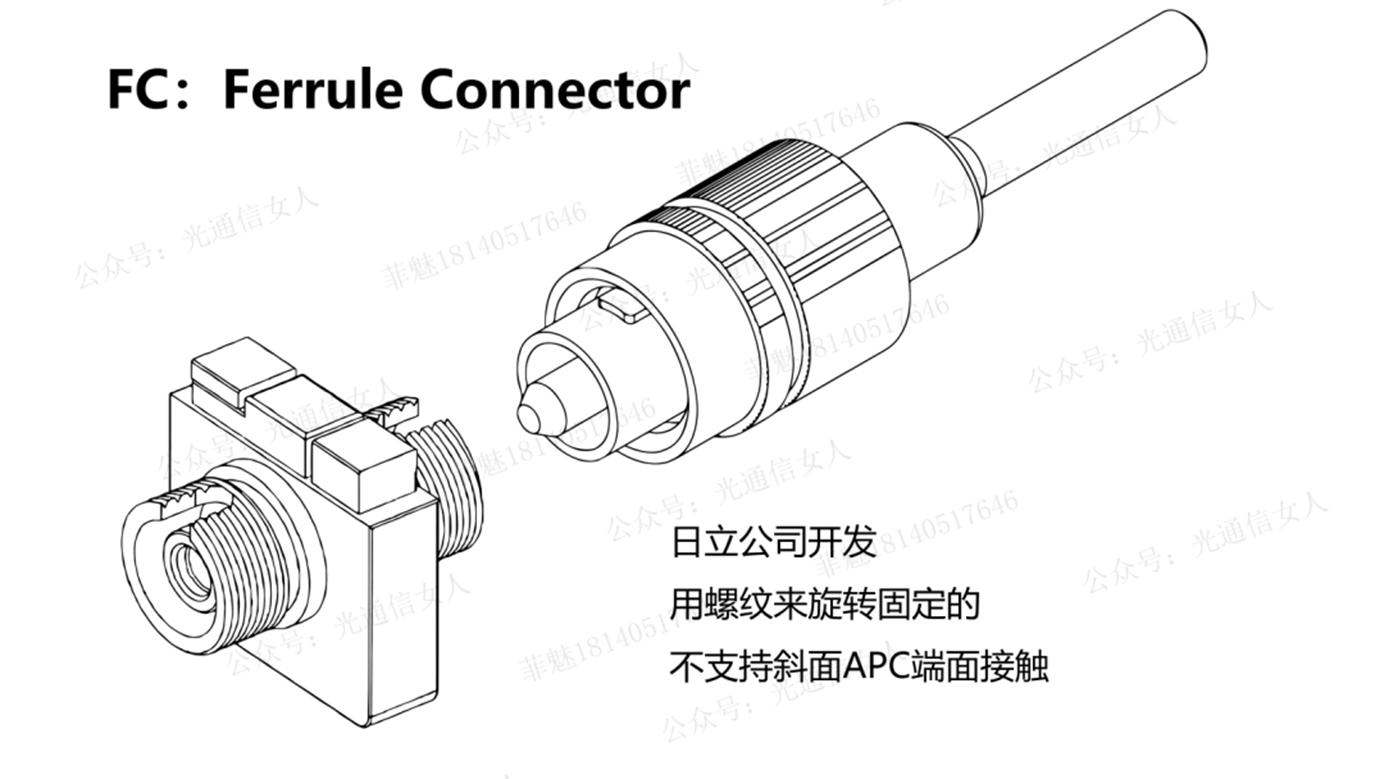

FC,叫套箍连接器,类似拧螺丝的固定方式,外壳是金属,结构很稳定,在很多场景使用,但是成本较高,且不适合斜面APC接触,在光模块现在常用接口里用量是比较少的。

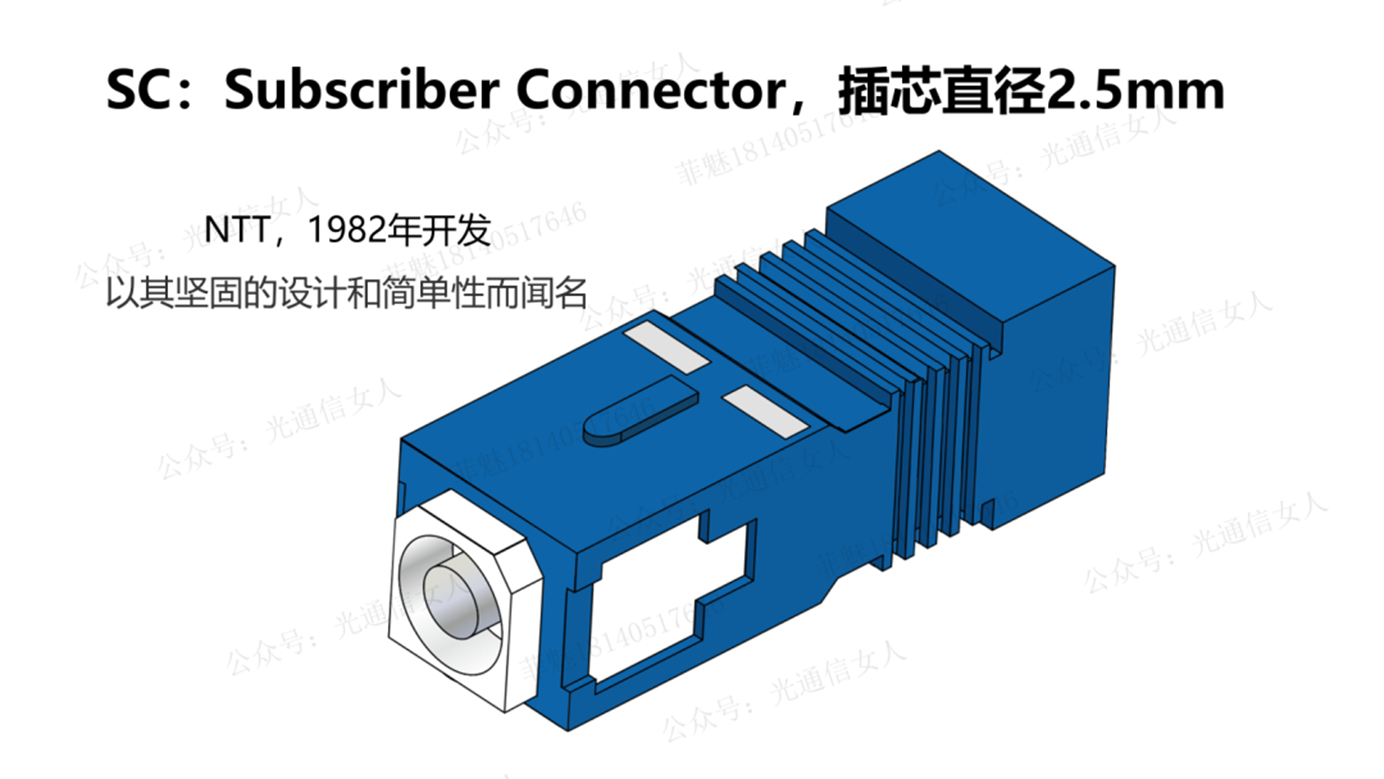

SC活动连接器,广泛用于PON的场景,这个名词呢,叫做用户连接器,陶瓷插芯外径2.5mm,最重要的特点,就是大,简单,坚固,非常适合普通老百姓的固网接入的使用。

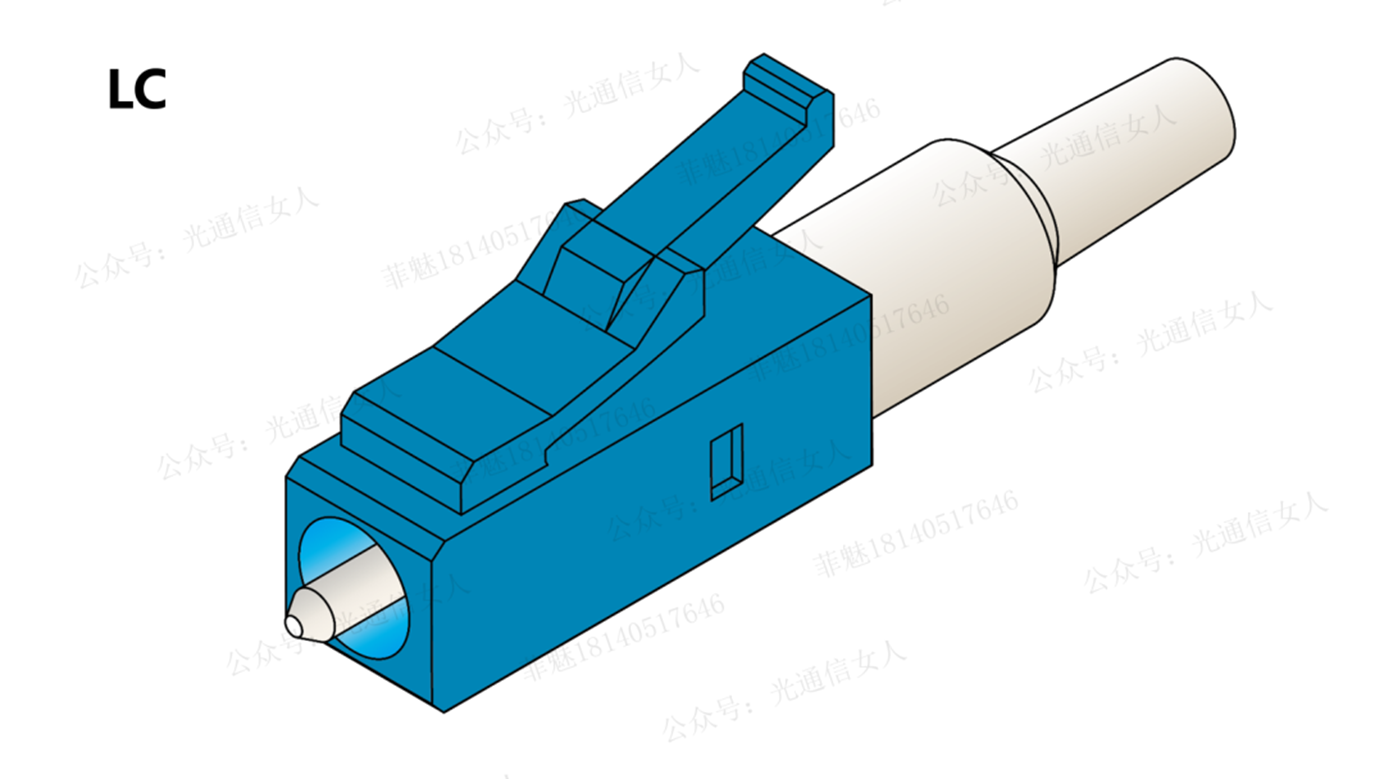

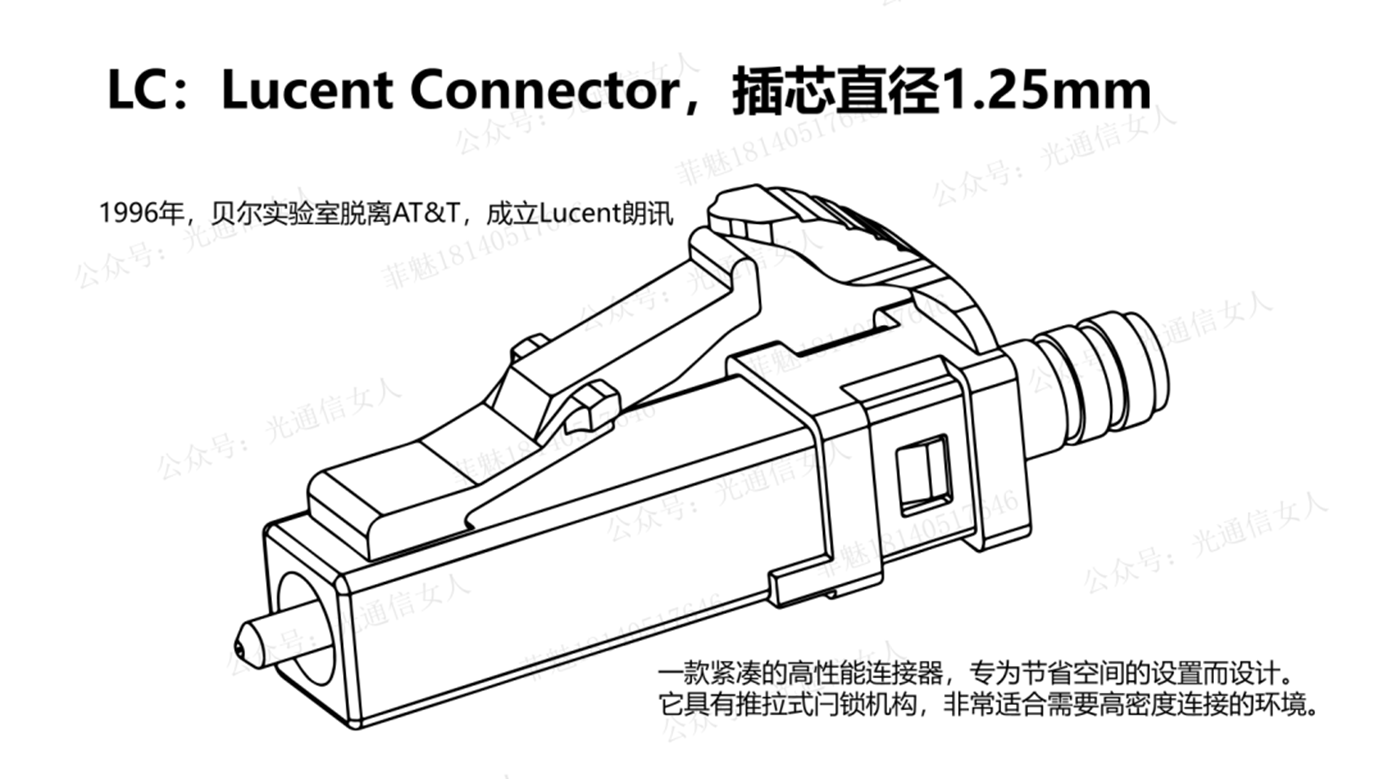

LC的个头比较小,在数据中心光模块,5G基站光模块....,用的非常非常的多。

LC是贝尔实验室的设计,贝尔实验室后来变更成Lucent,所以LC的L就是朗讯的公司名字,后来形成行业规范接口,在光模块里经常见到。

LC的连接器,陶瓷插芯比SC小,只有1.25mm,是一种推拉式闭锁结构,小而精密,当时,十分适合S(small小型)FP小型化光模块系列。后来沿用到现如今。

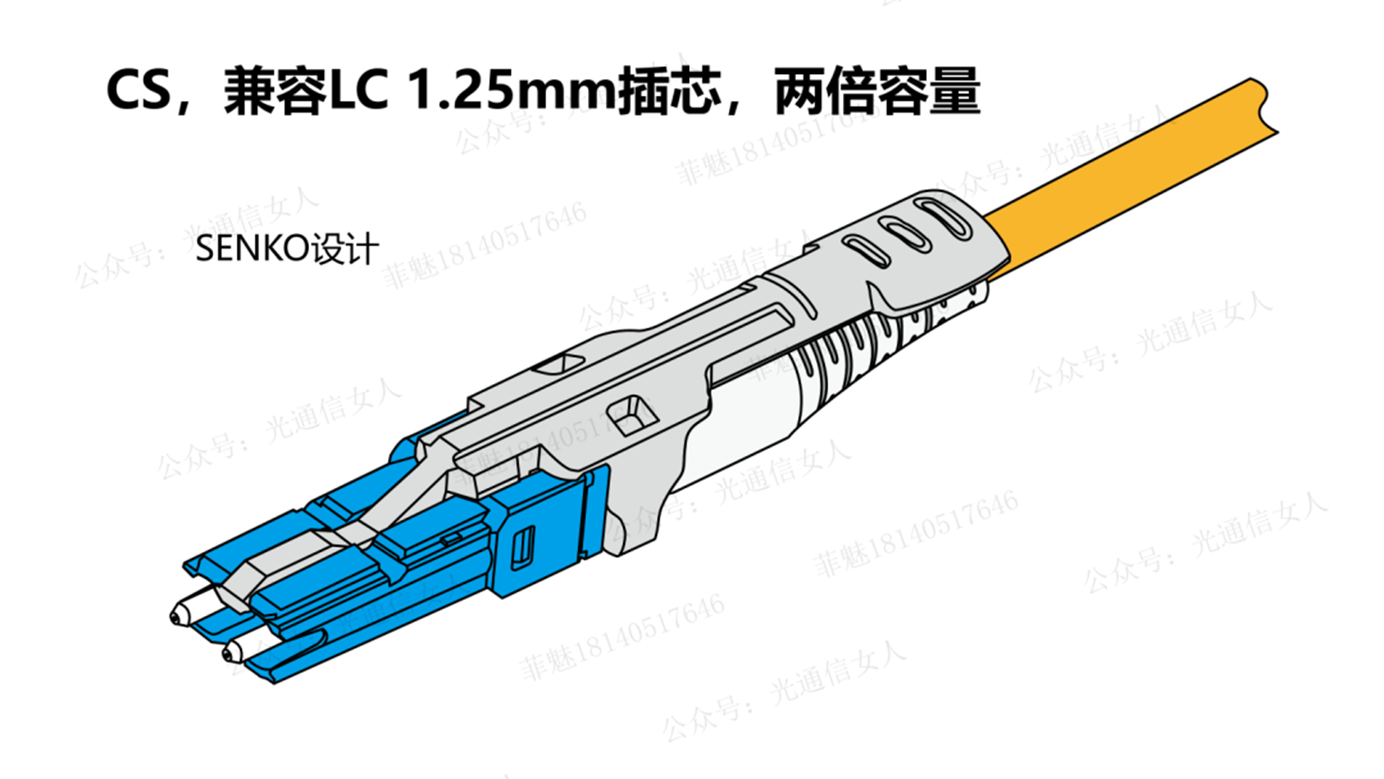

到了400G时代,就有了CS接口,插芯兼容LC的1.25mm直径,但经过改造后,整体结构降低40%,是扇港设计的。是LC的插入容量的两倍。用于QSFP-DD,后来也可以用在OSFP等光模块里。

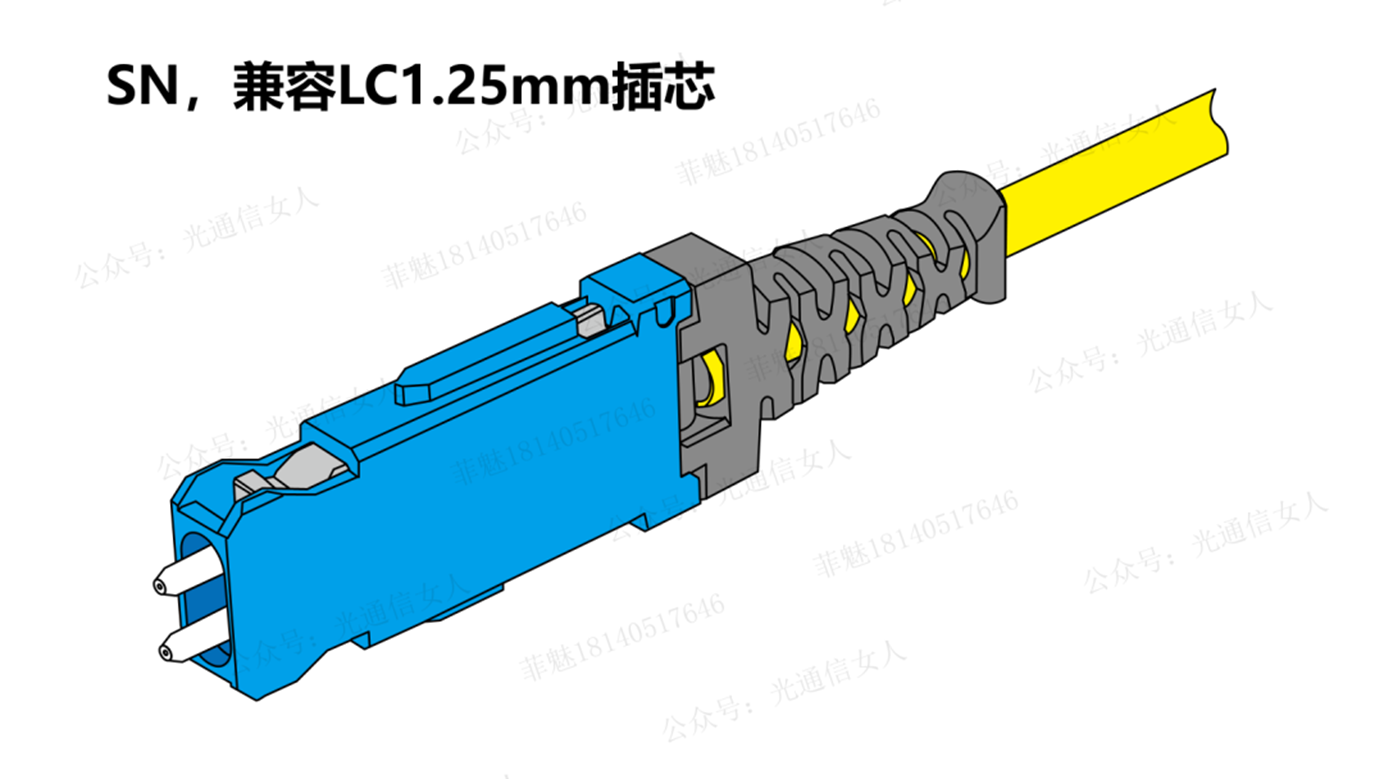

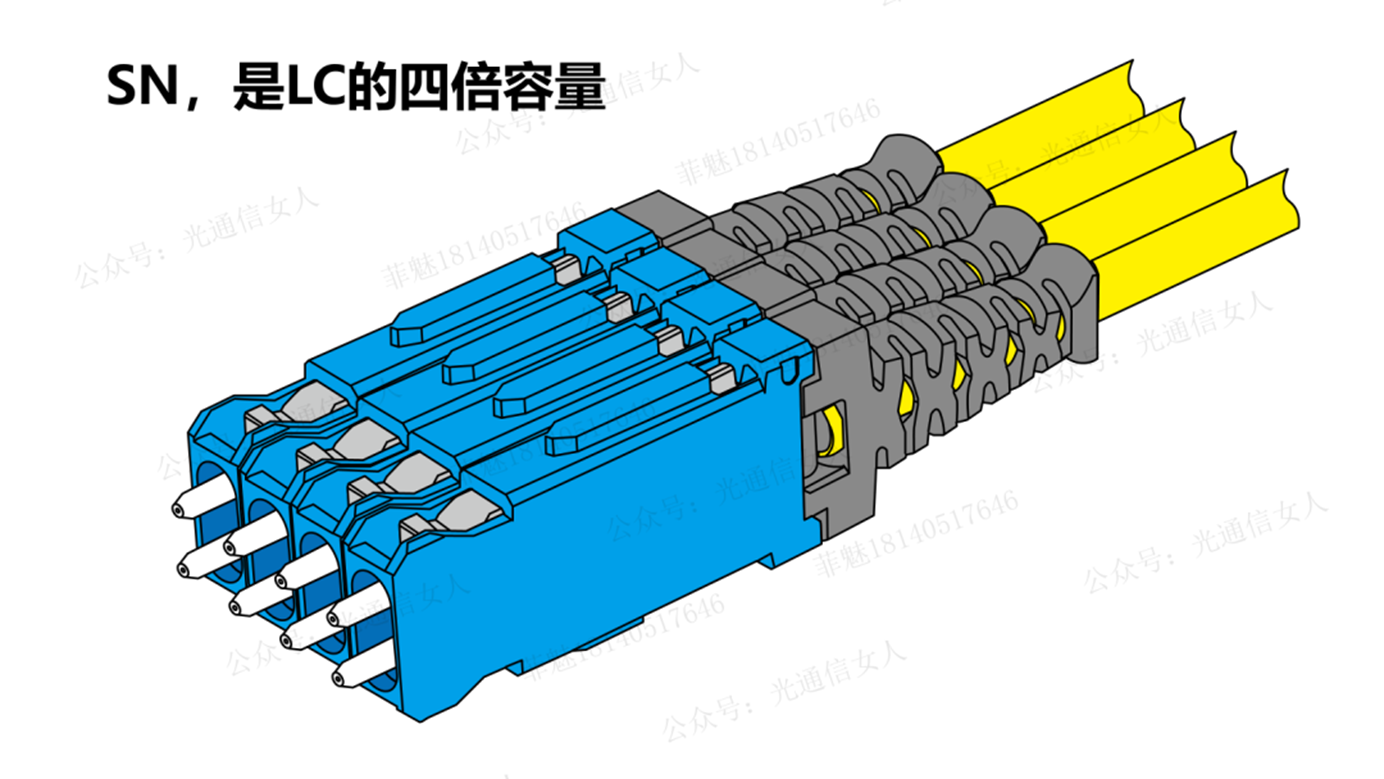

扇港还有一个SN连接器,同样兼容LC 1.25mm的插芯尺寸,但连接器的结构更小

在QSFP-DD的光模块插入密度是LC连接器的四倍,这些结构纳入了QSFP-DD的规范里。

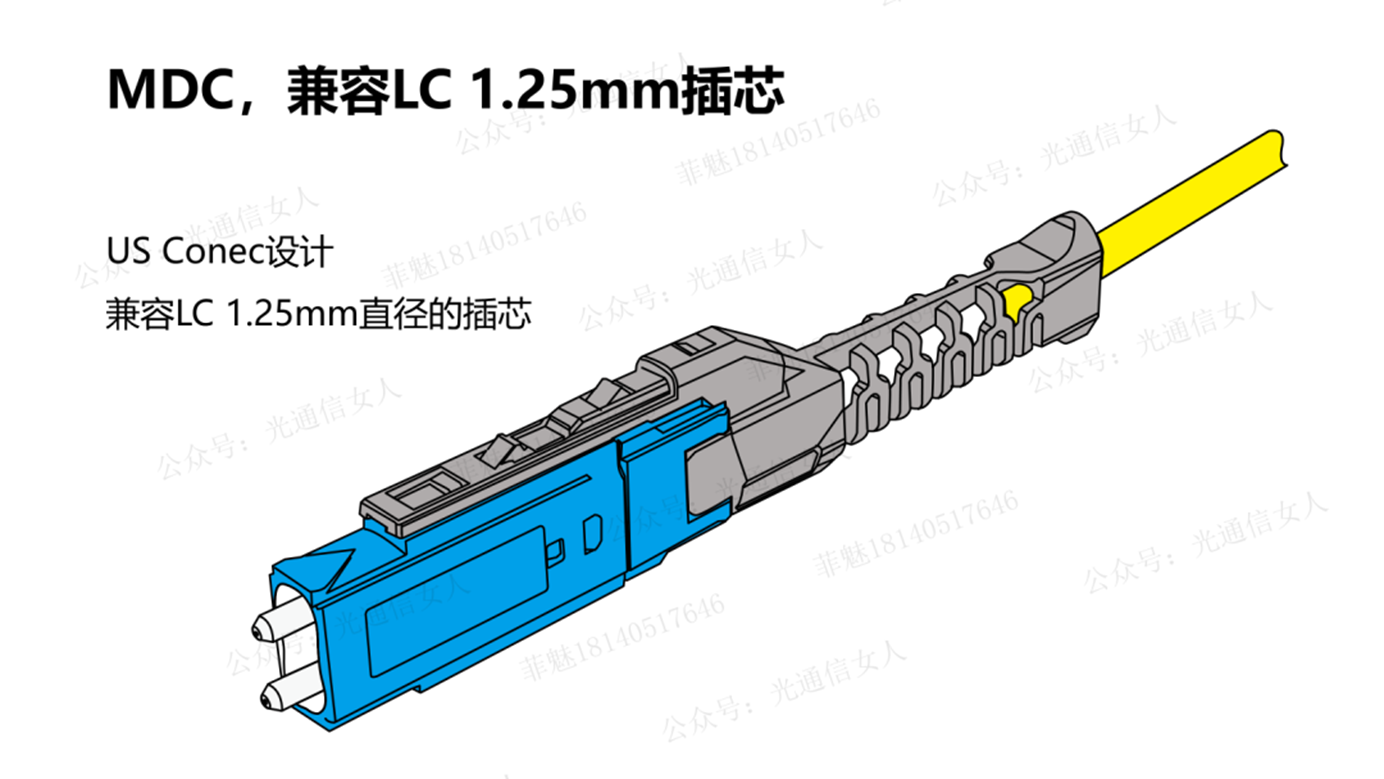

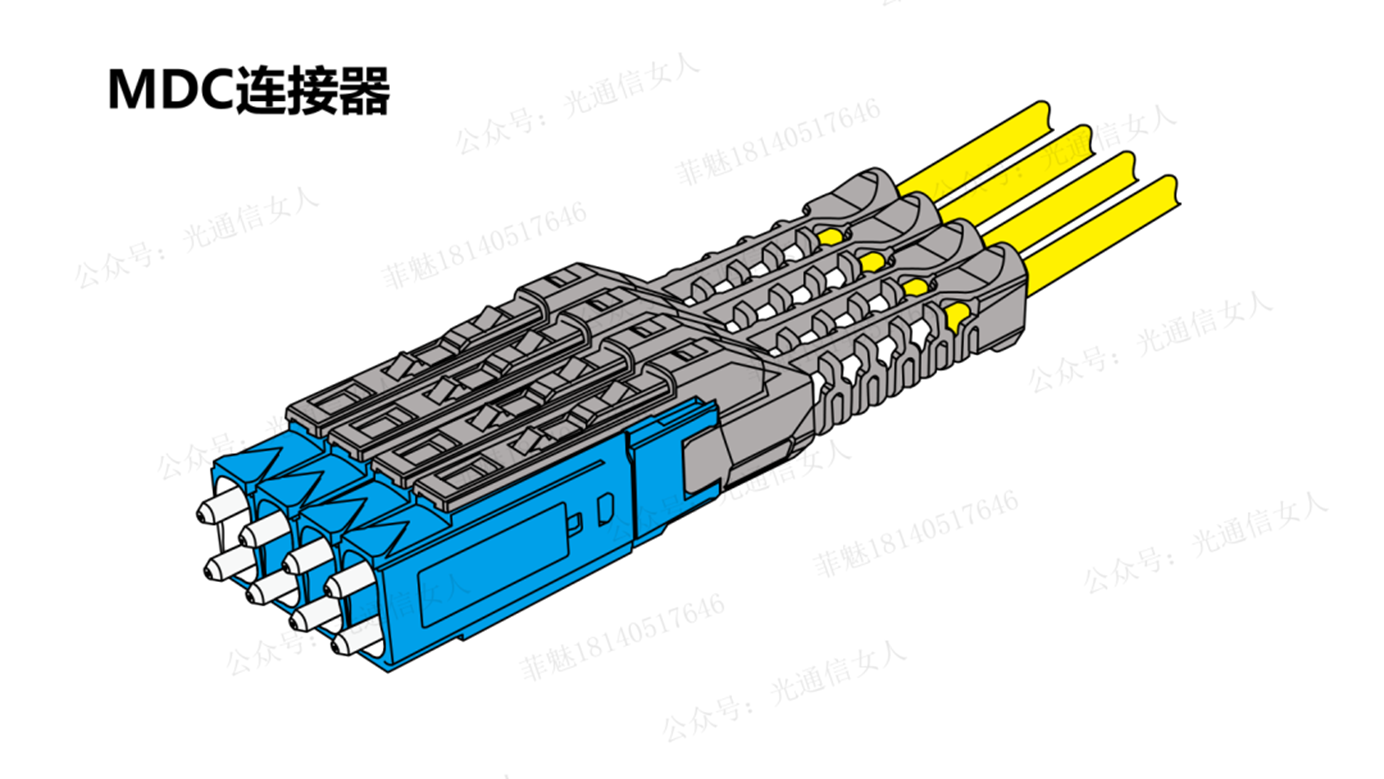

与SN密度一致的,是MDC,US Conec设计的连接器,也是支持LC容量的4倍连接

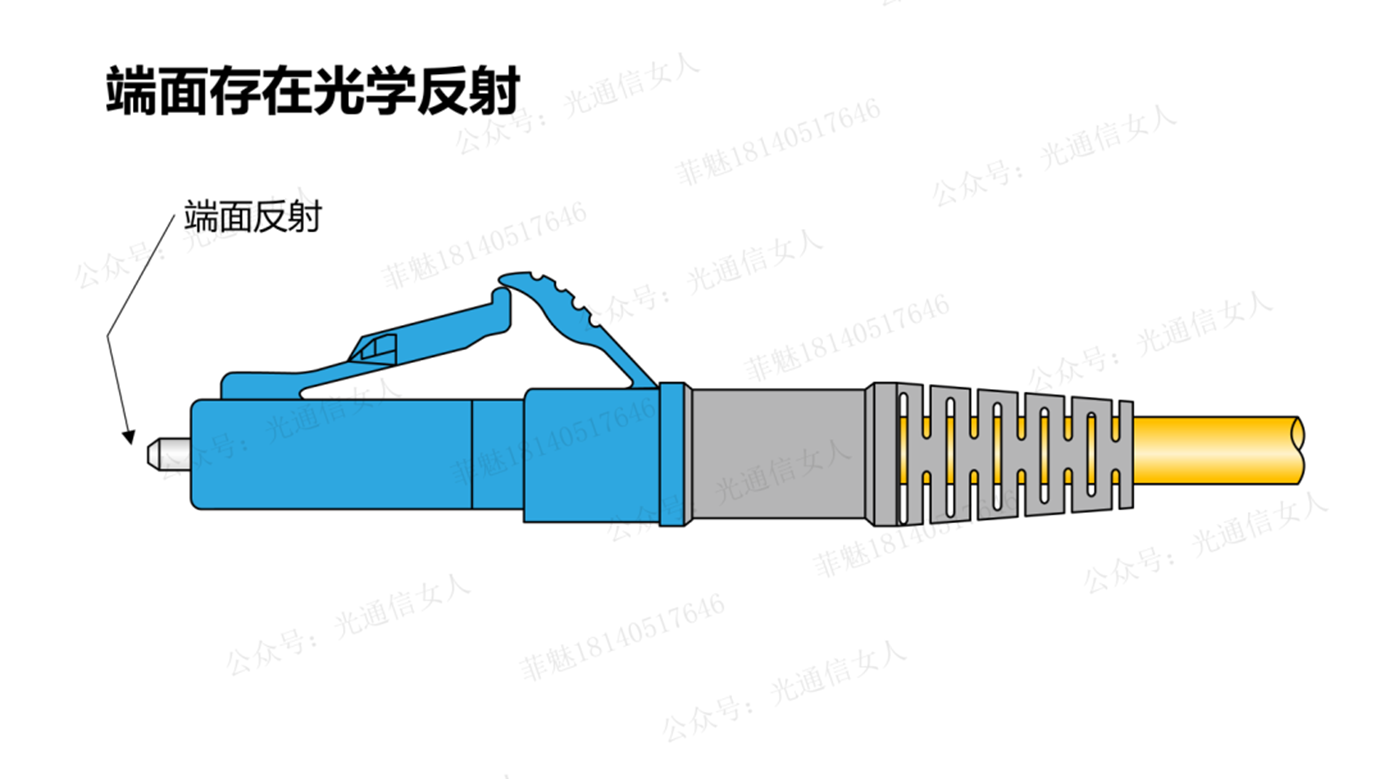

连接器与连接器,连接器与光模块,前面几个类型用的多是陶瓷插芯,就是陶瓷体里边固定毛细光纤,用于对接建立光路。

由于端面的粗糙度、灰尘污染等,会存在端面的光学反射,影响光信号的传输。

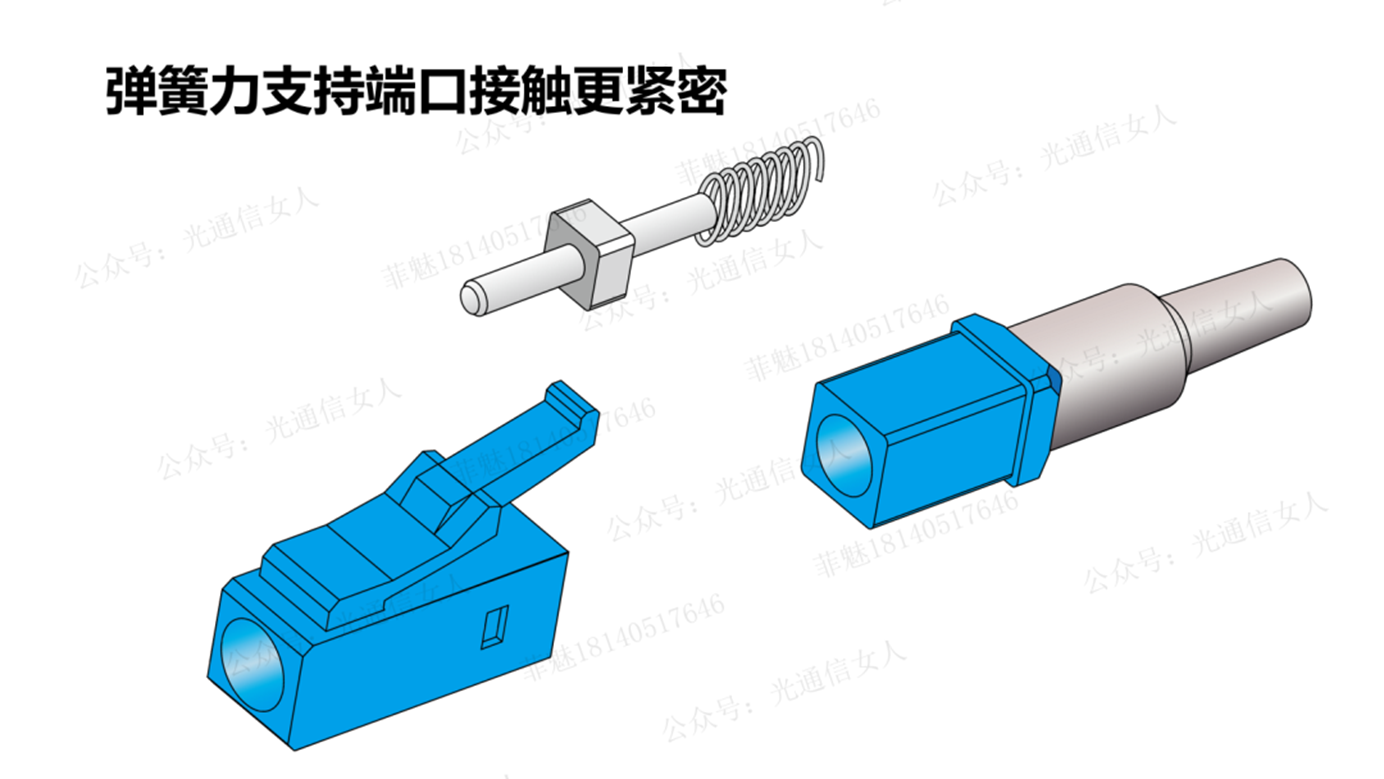

所以连接器里会放置弹簧,保持光学接触力。

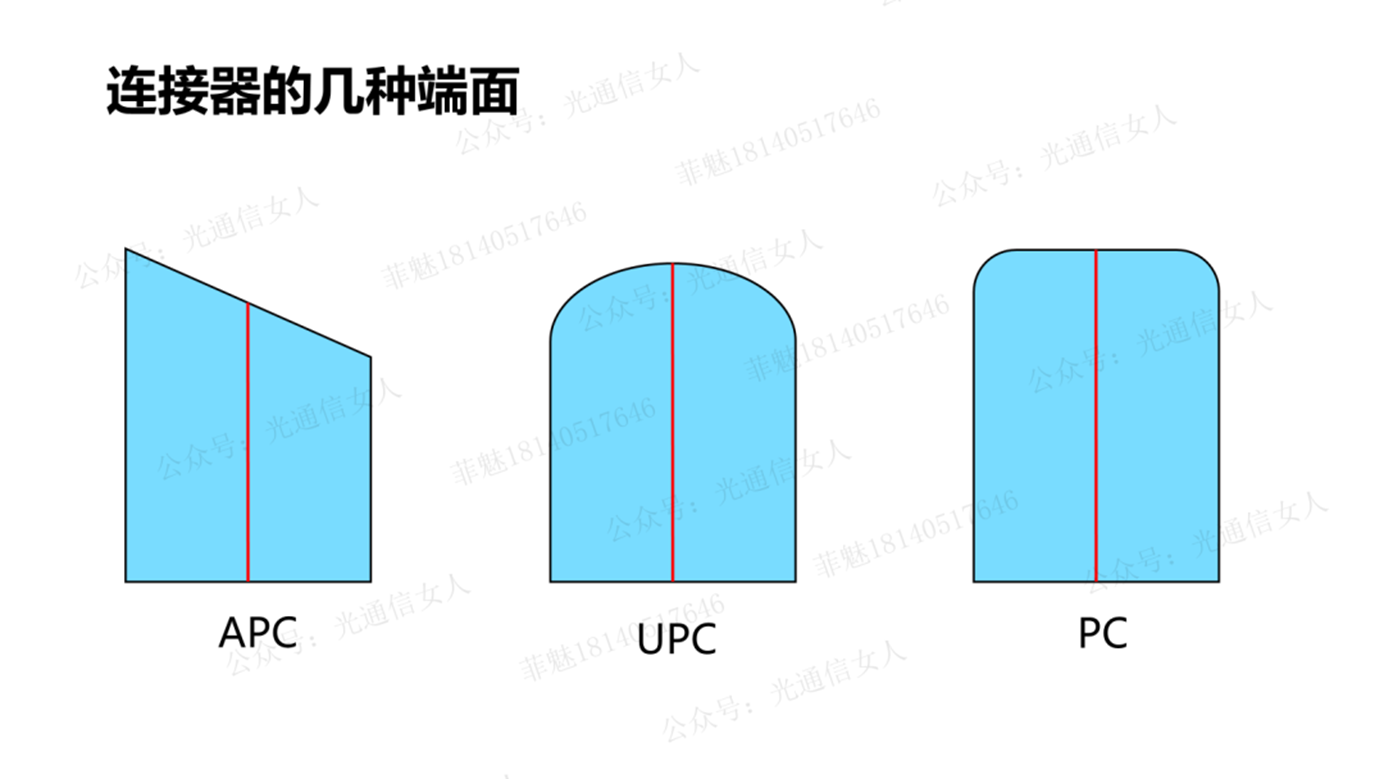

常见的接触端面,比如SC连接器用PC、UPC或APC,比如LC连接器也可以用PC、UPC或APC

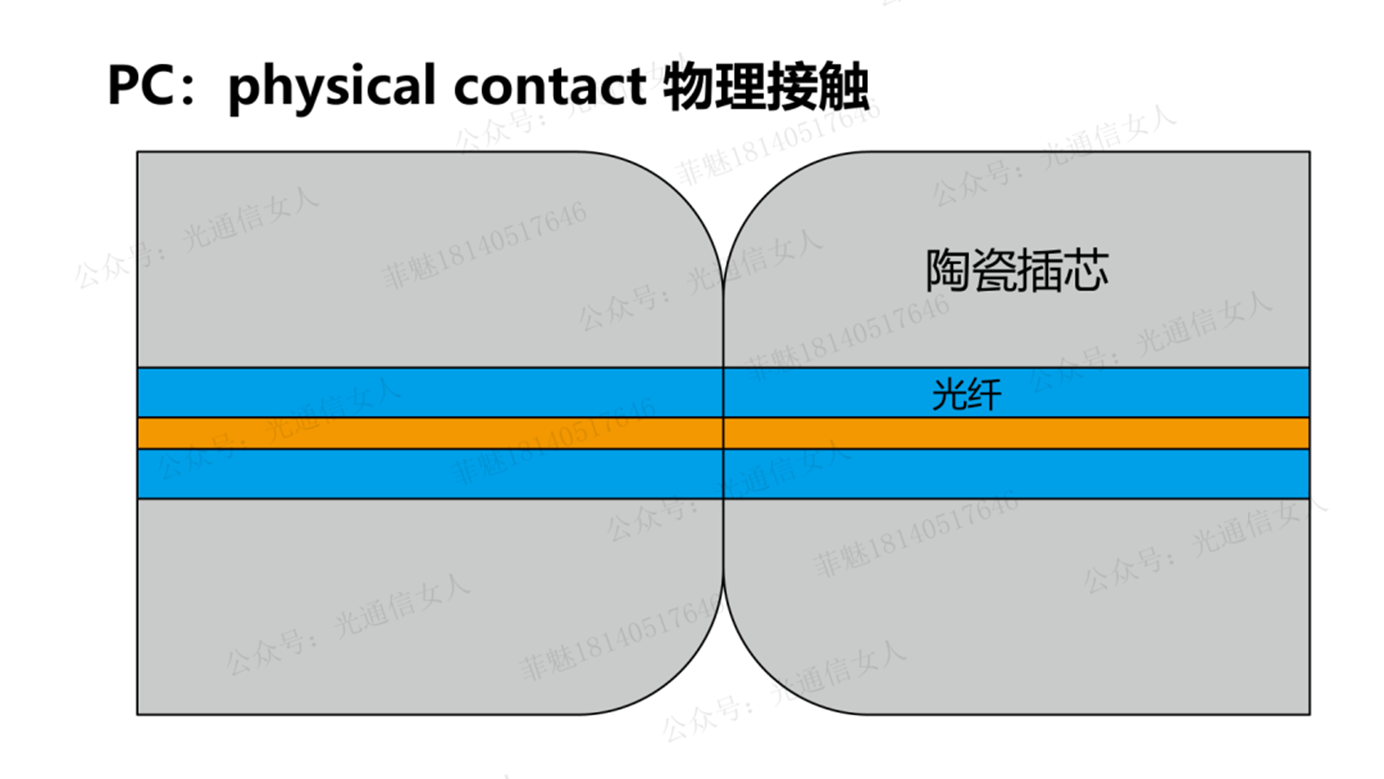

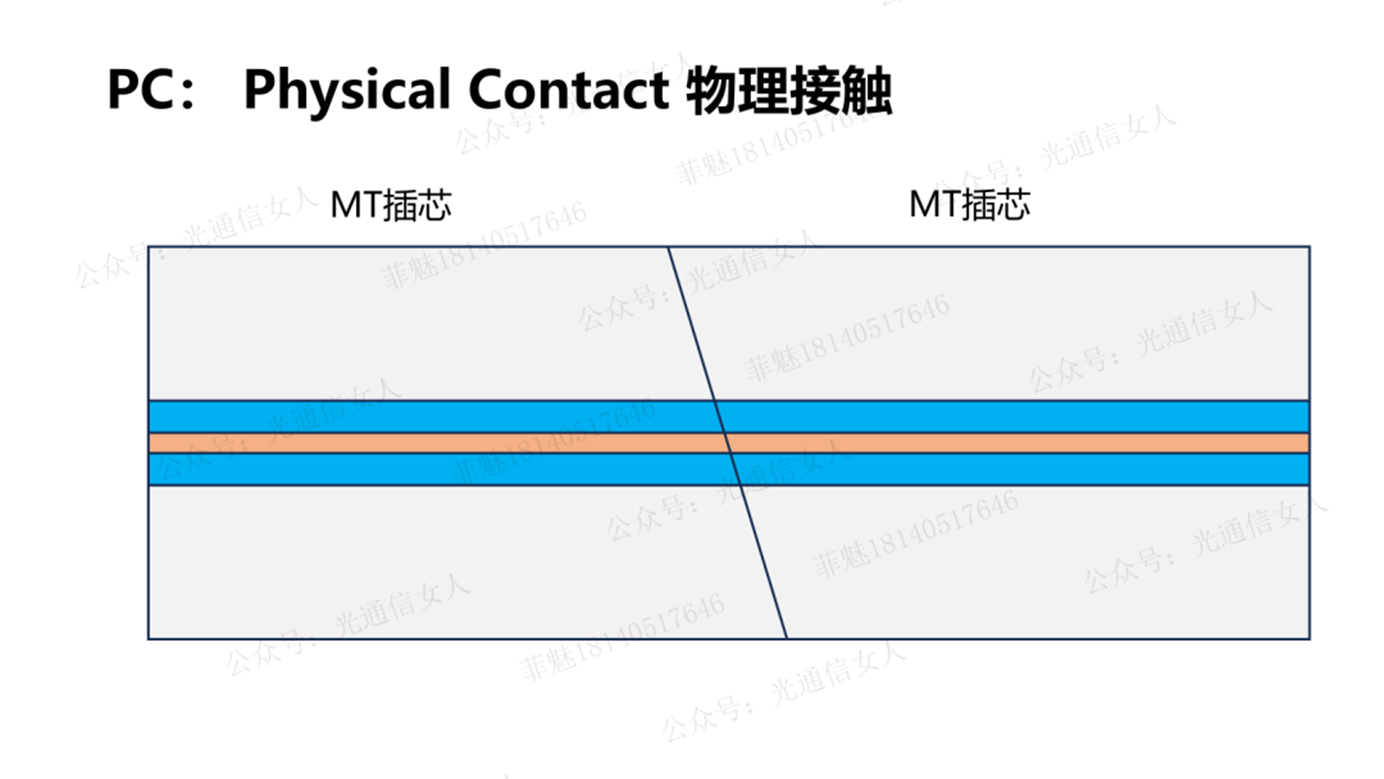

PC,就是物理接触的意思,就是实打实的“挨着”,让光纤端面有效建立连接。

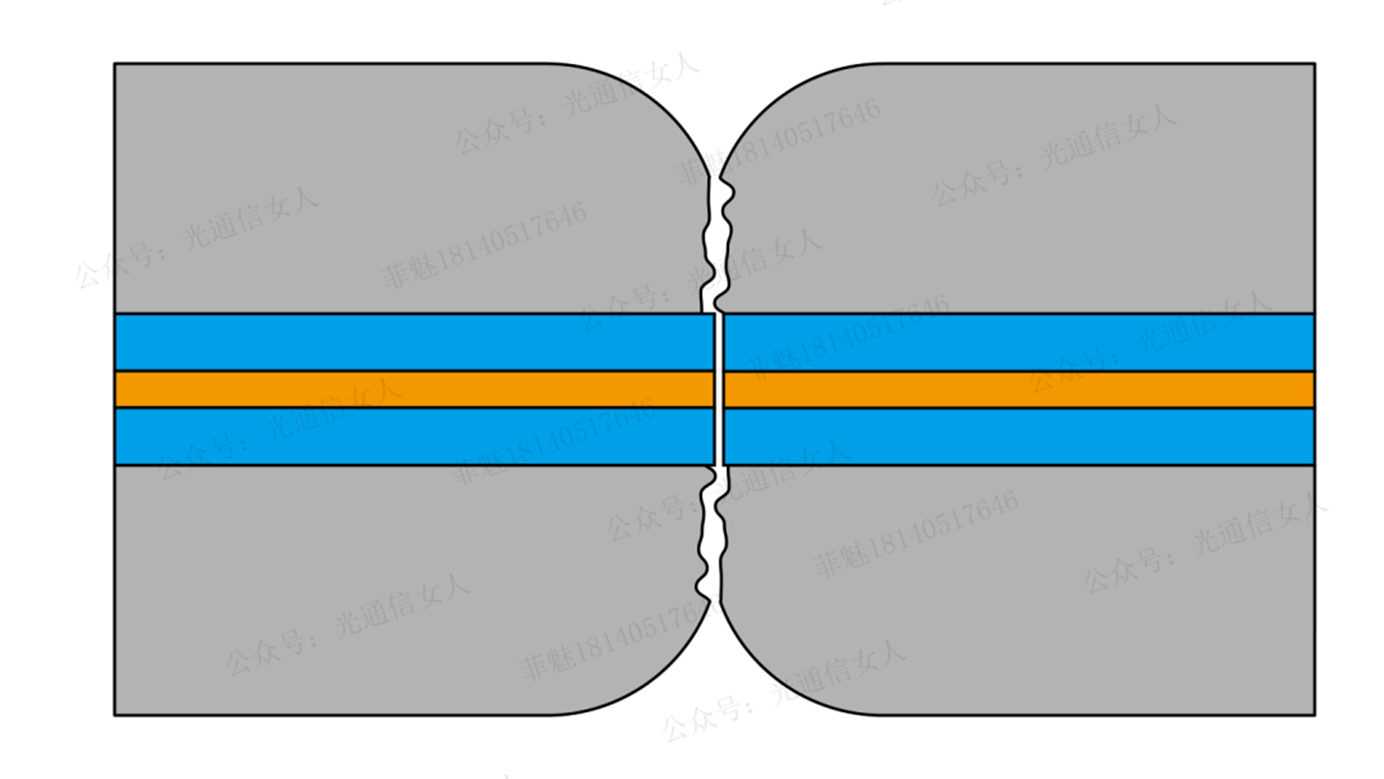

可但是,有几个问题会导致接触不那么结实,比如陶瓷插芯端面粗糙度,比如连接器端面有灰尘,因为单模光纤的直径才9-11μm,灰尘的颗粒度PM2.5是2.5μm,PM10是10μm,相对来说灰尘颗粒挺大的。还比如端面陶瓷永久后的划痕碎裂导致的凹凸,甚至是陶瓷与光纤热膨胀系数不一致导致的光纤凹陷或凸起....

这些都会导致连接器的端面反射

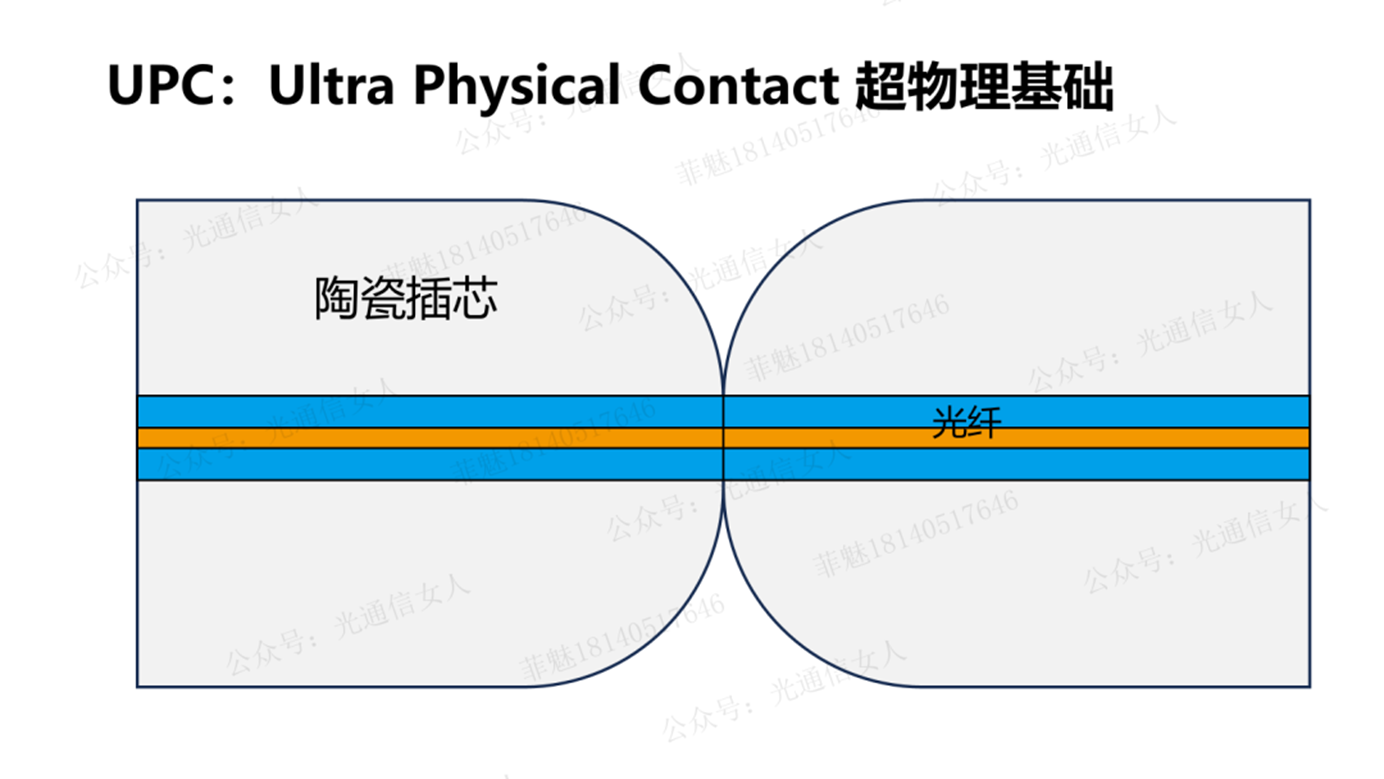

UPC可以缓解端面反射的影响,陶瓷插芯前端面做成球形,以保障光纤前端面的有效接触。

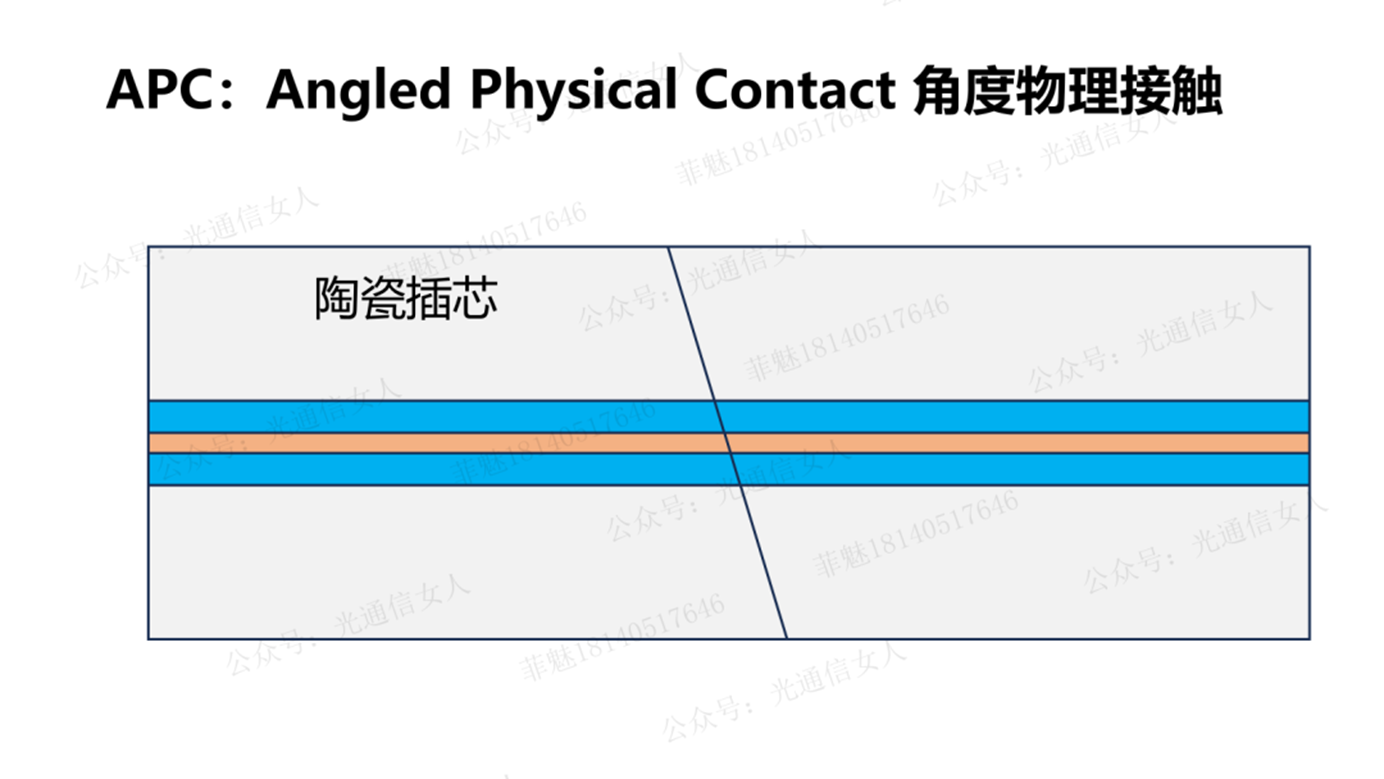

还有现在用的挺多的APC,角度物理接触,让光纤的接触成一个约8°的斜角,这个是抗反射的设计。即使是接触面有了空隙,产生反射,可依靠斜面将大部分的反射“移到”主光路外,降低对信号的影响。

APC的抗反射能力更强,UPC次之,PC再次之。

刚才写的是单光纤的连接器,就是一个插芯里只有一根光纤,这根光纤可以是单芯光纤,也可以是多芯光纤。所谓的多芯光纤是一根光纤可传输好多个波导芯,依然是一根。

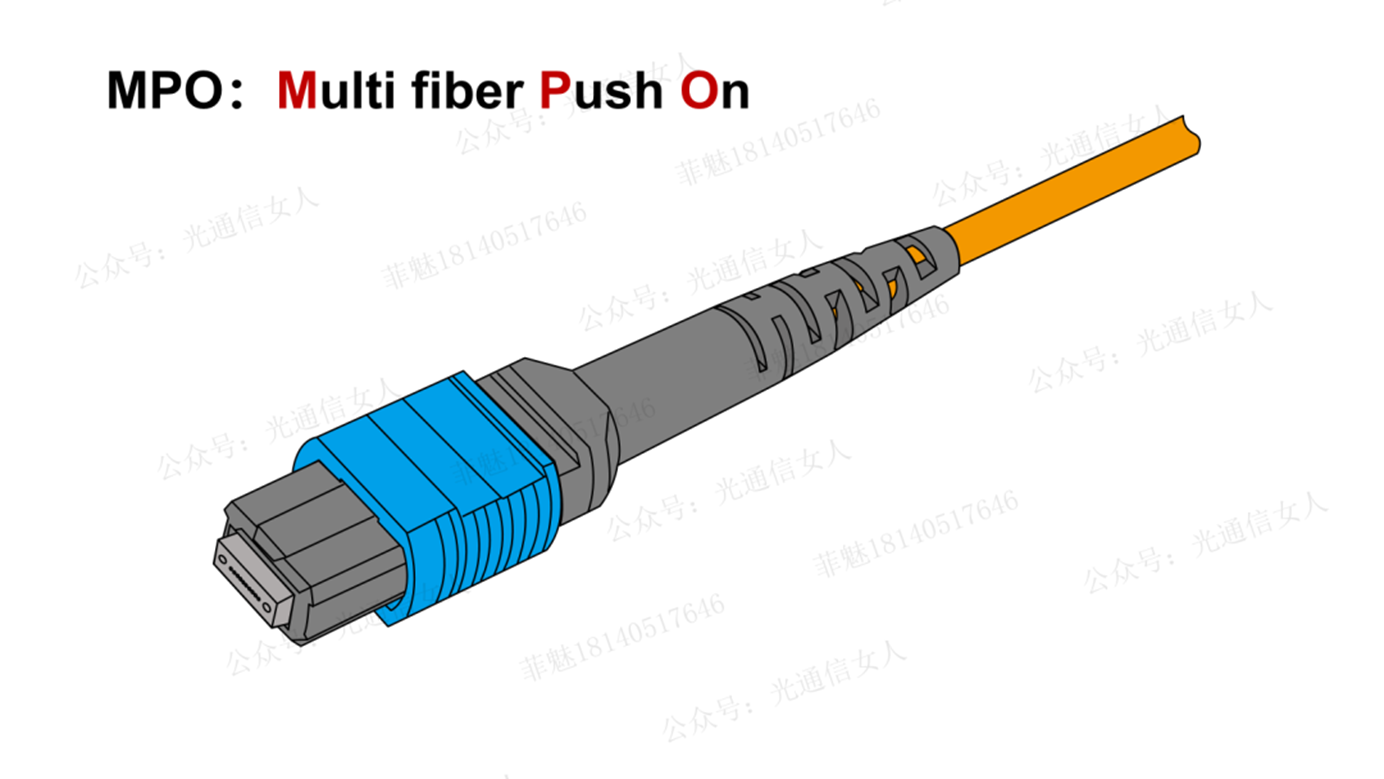

多跟光纤的连接器,一般用MPO,有的时候呢,也习惯称为多芯光纤活动连接器,这个说法和上一个说法略有不同的背景,这个多芯,通常是多跟光纤,每根光纤一个波导,合起来有“多”芯。

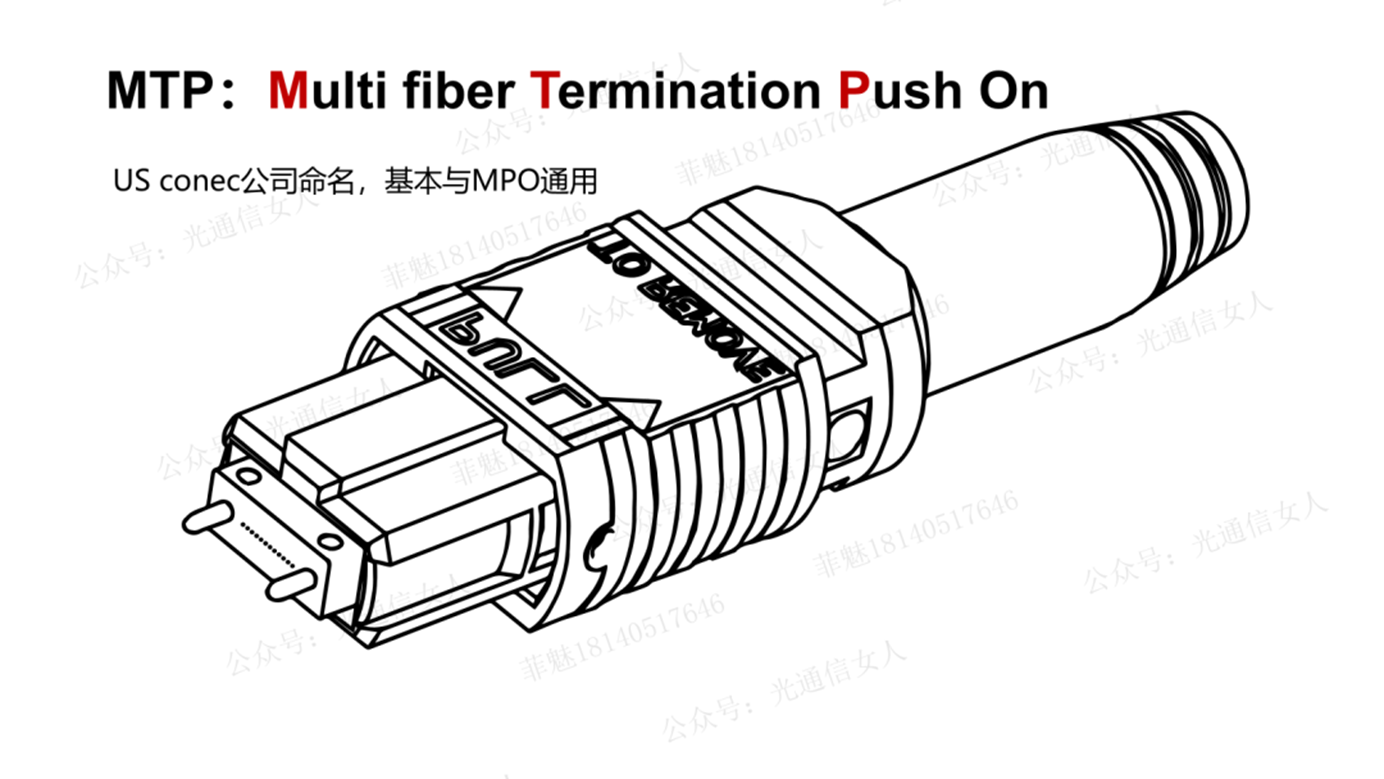

产业里常提到的MTP,是USConec产品,意思与MPO一样。

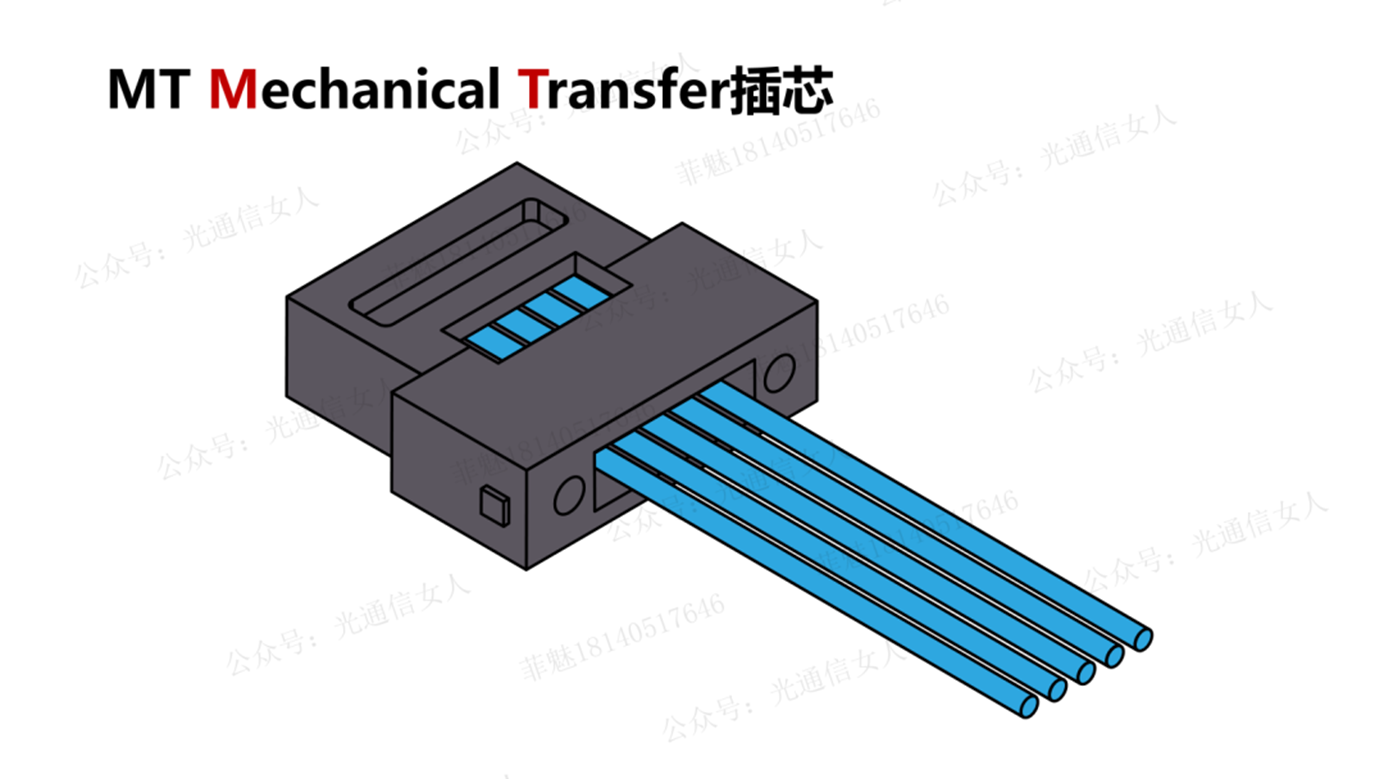

MPO/MTP连接器里边,会用到MT插芯,这种结构常用于多模光模块,外部的插芯圈套呢可以用低成本树脂材料来做,也可以用陶瓷玻璃等热膨胀系数较低的材料来做。

早期的MT插芯,光纤数量8、12、16...,通常用物理接触方式来进行。

物理接触呢,光纤的阵列越多,接触面的粗糙度、材料凹凸变化等等,对于总体的插入损耗、端面反射,就影响很大了,弹簧力也会要求越来越大。

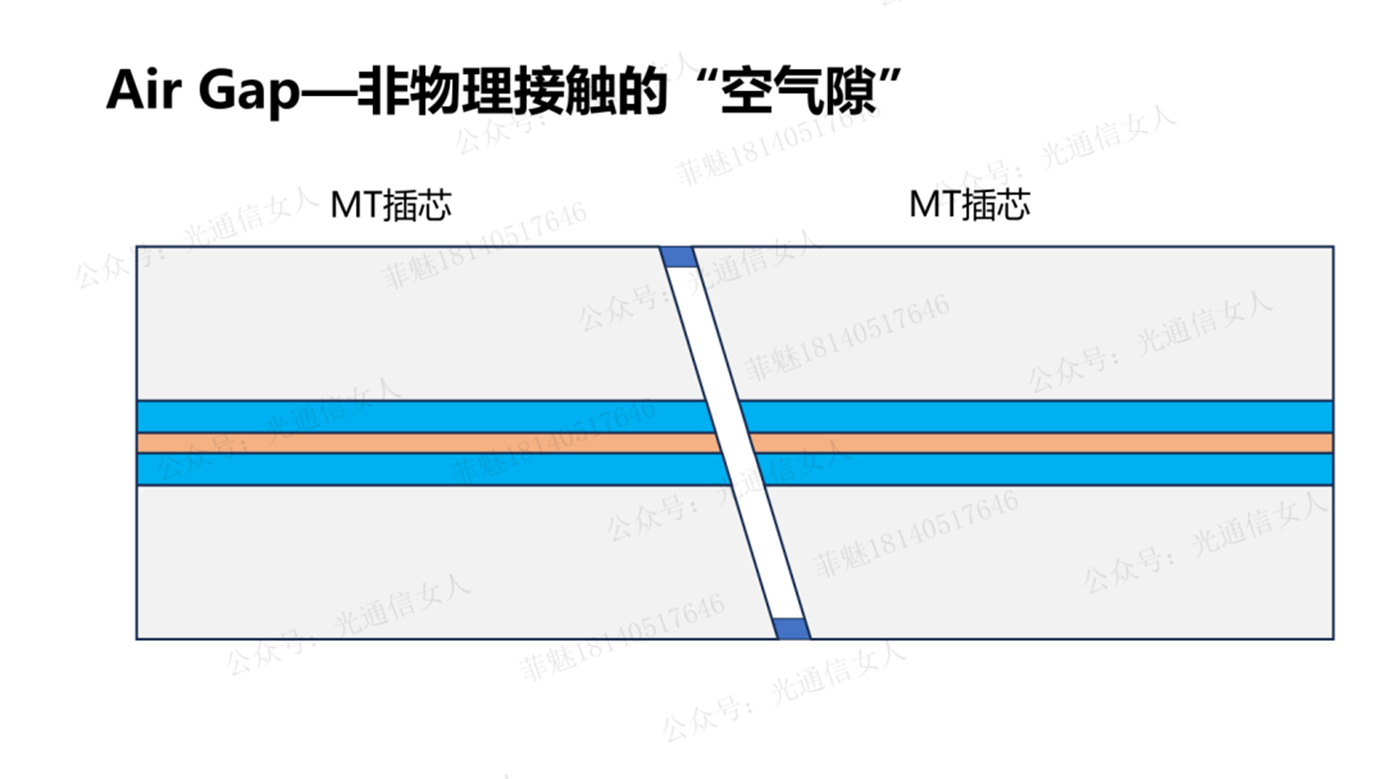

近几年开始走向非物理接触的方式,来支持24......72纤阵列的MT插芯。~~~,3.2T光模块的规范,已经定义到72光纤了。

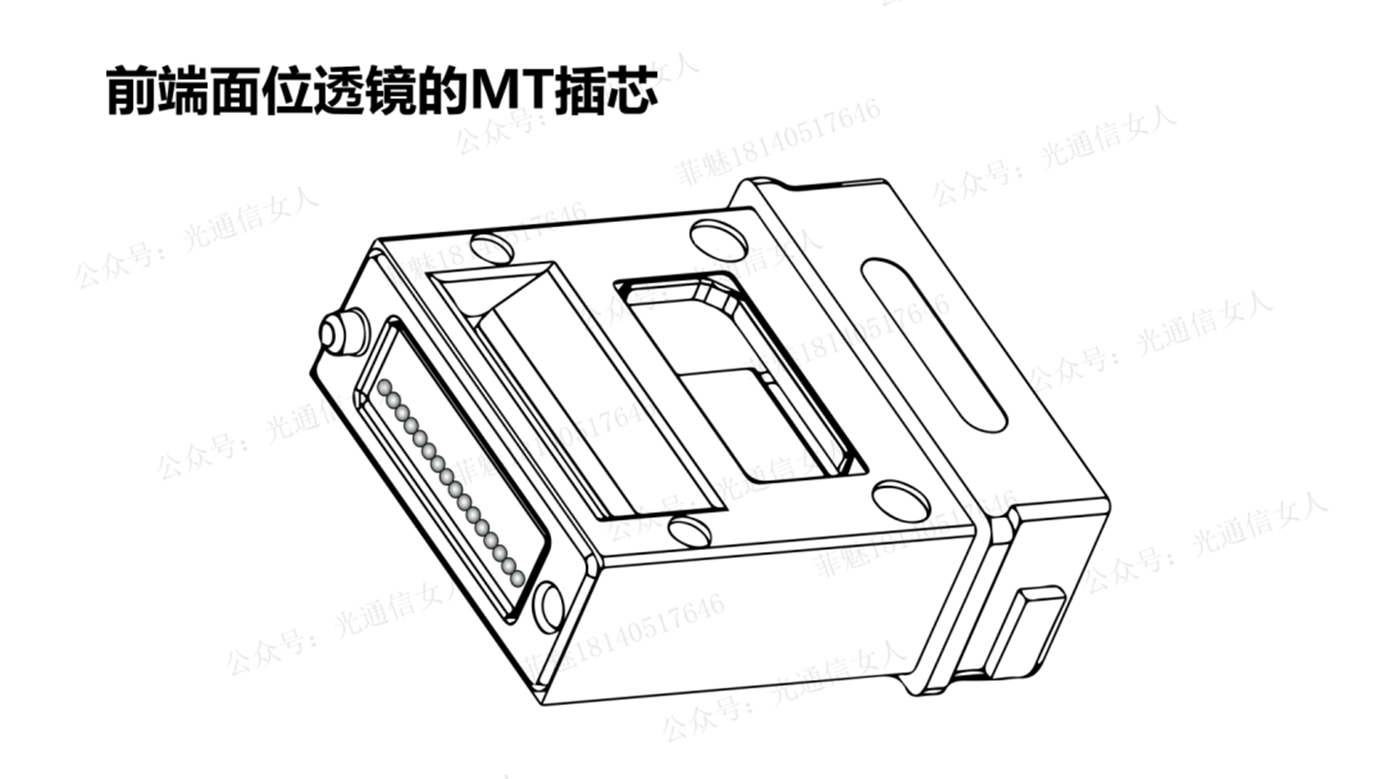

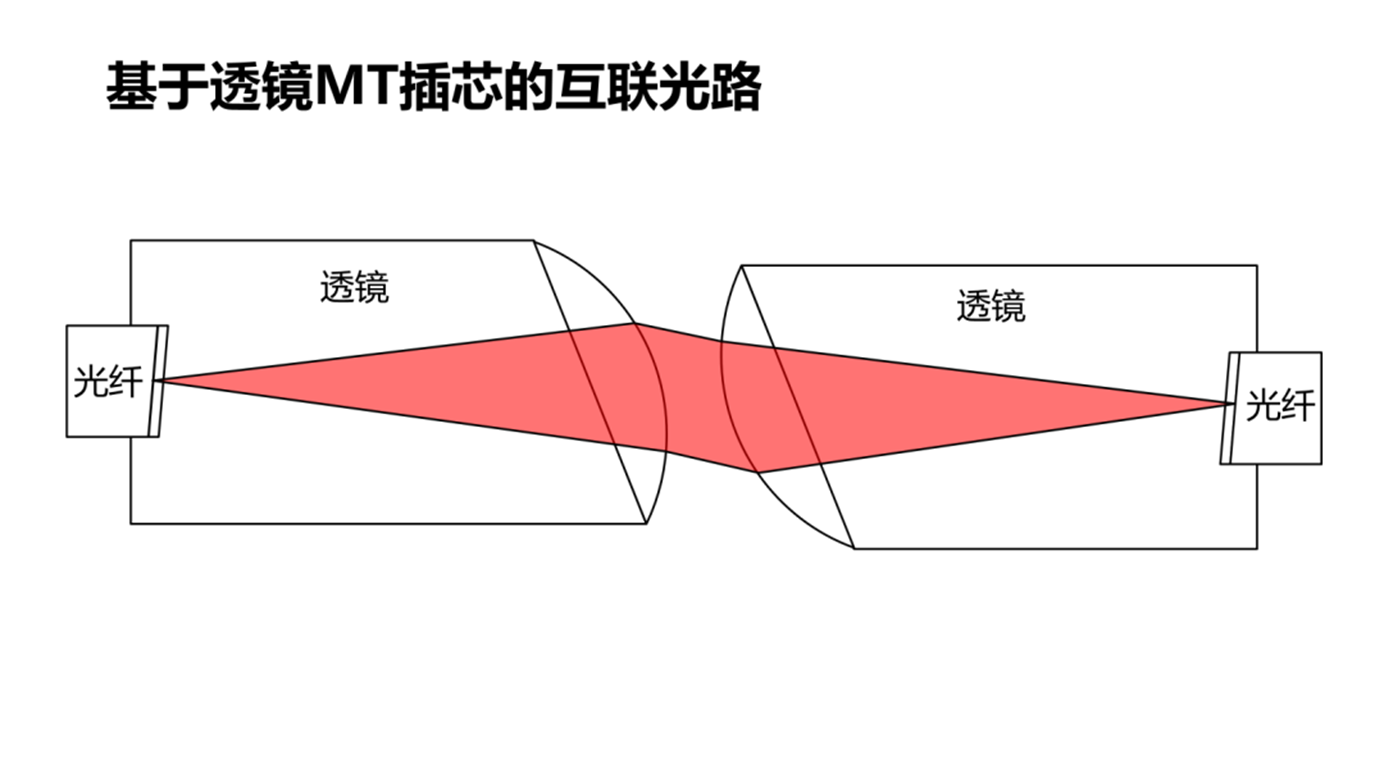

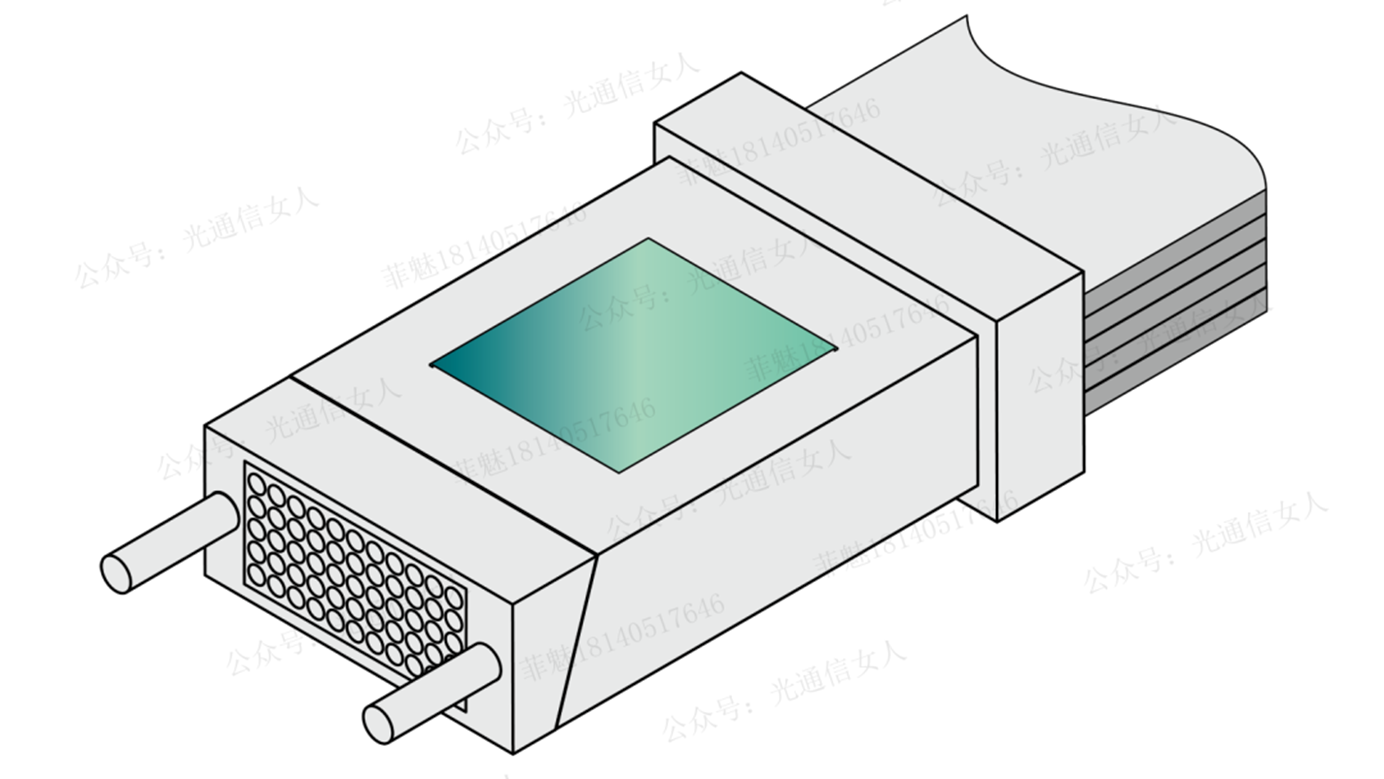

非物理接触,一种是制作一个空气隙,其中一侧端面镀增透膜(抗反射)。另一种就是MT端面加透镜。

空气隙的非物理接触。

加透镜的非物理接触

加透镜,非物理接触,阵列式,MT插芯

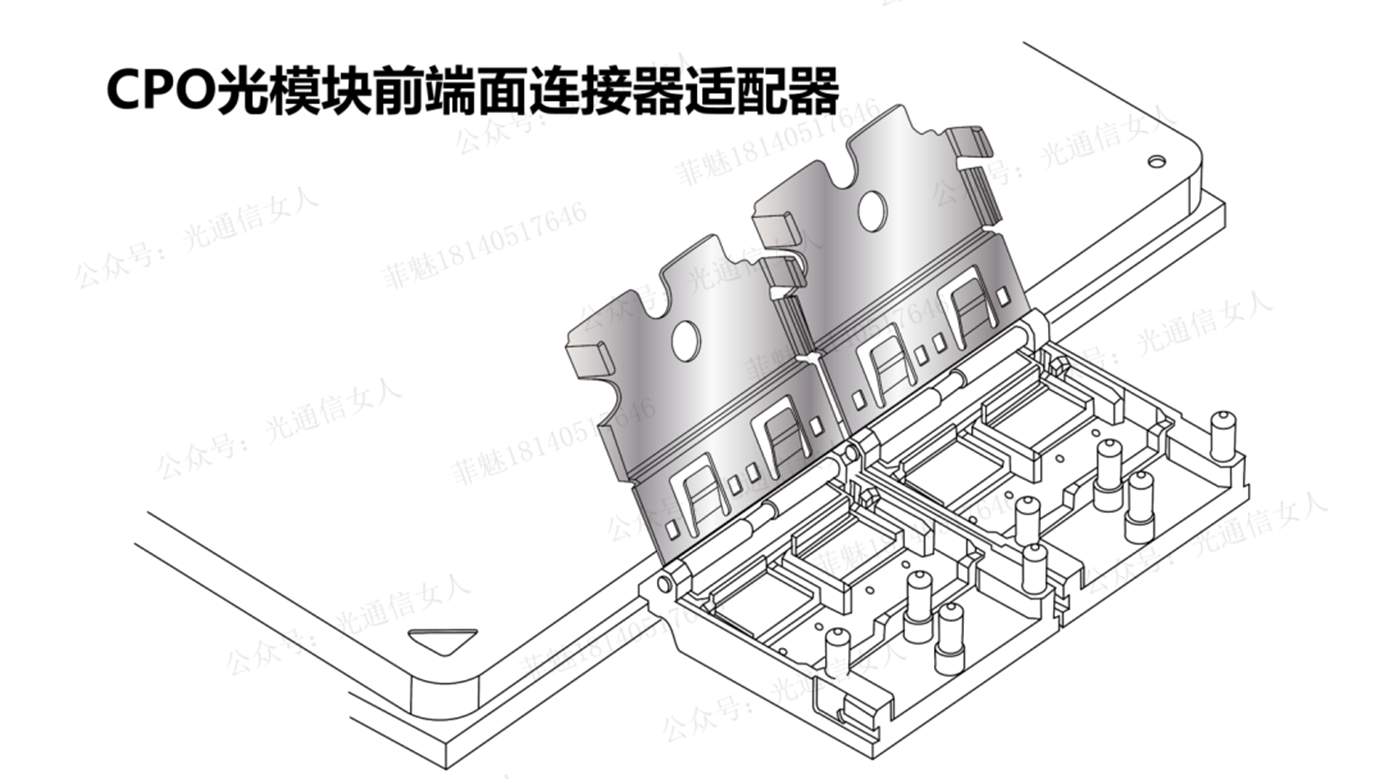

除了标准化的,也有一些目前尚未纳入标准体系,新型结构的研究。这是搭扣式的低成本树脂材料的活动连接器,内置转折透镜,非物理接触

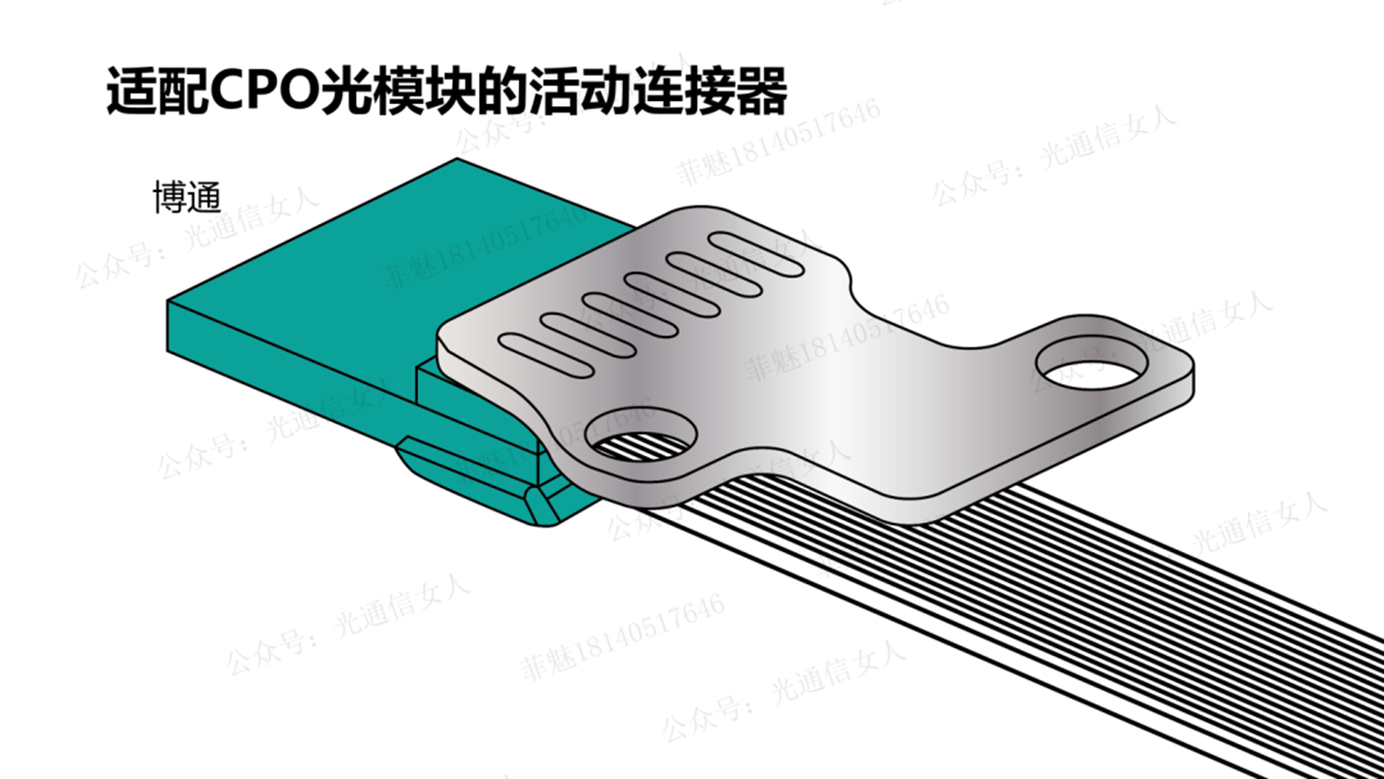

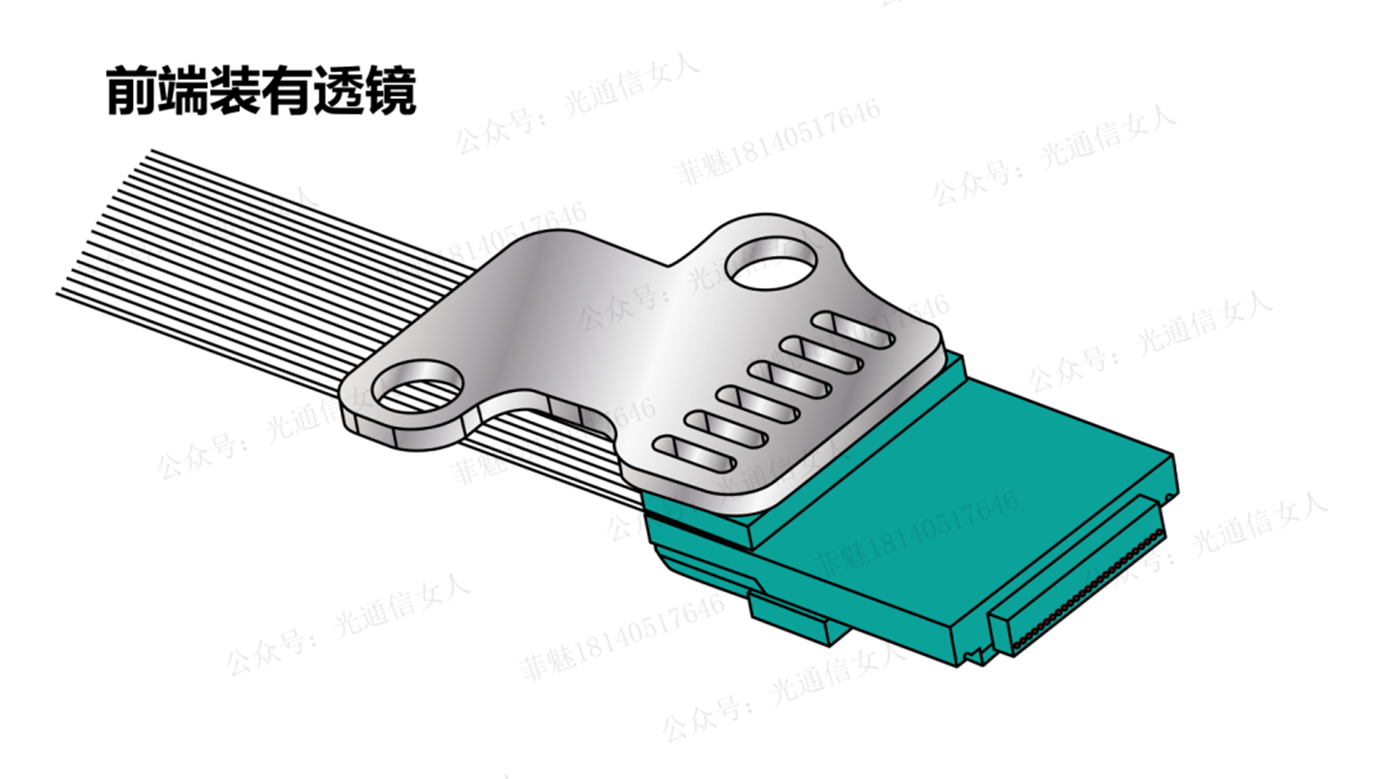

比如依靠硅V型槽而非常见的引导销的活动连接器

前端面装有透镜,非接触,扩束,低插入损耗

通过钣金件扣紧固定