继续写通信基础,光模块会用到好多不同类型的波分复用场景。所谓的波分复用,就是一根光纤传好几个波长的信息,实现容量的提升。

对应的就是,一根光纤只传输一个波长,这是灰光模块。

还有一类比较特殊的波分复用,bidi双向模块,两个波长分别是发射与接收波长。

今天写一下波分复用的几个常见类型。

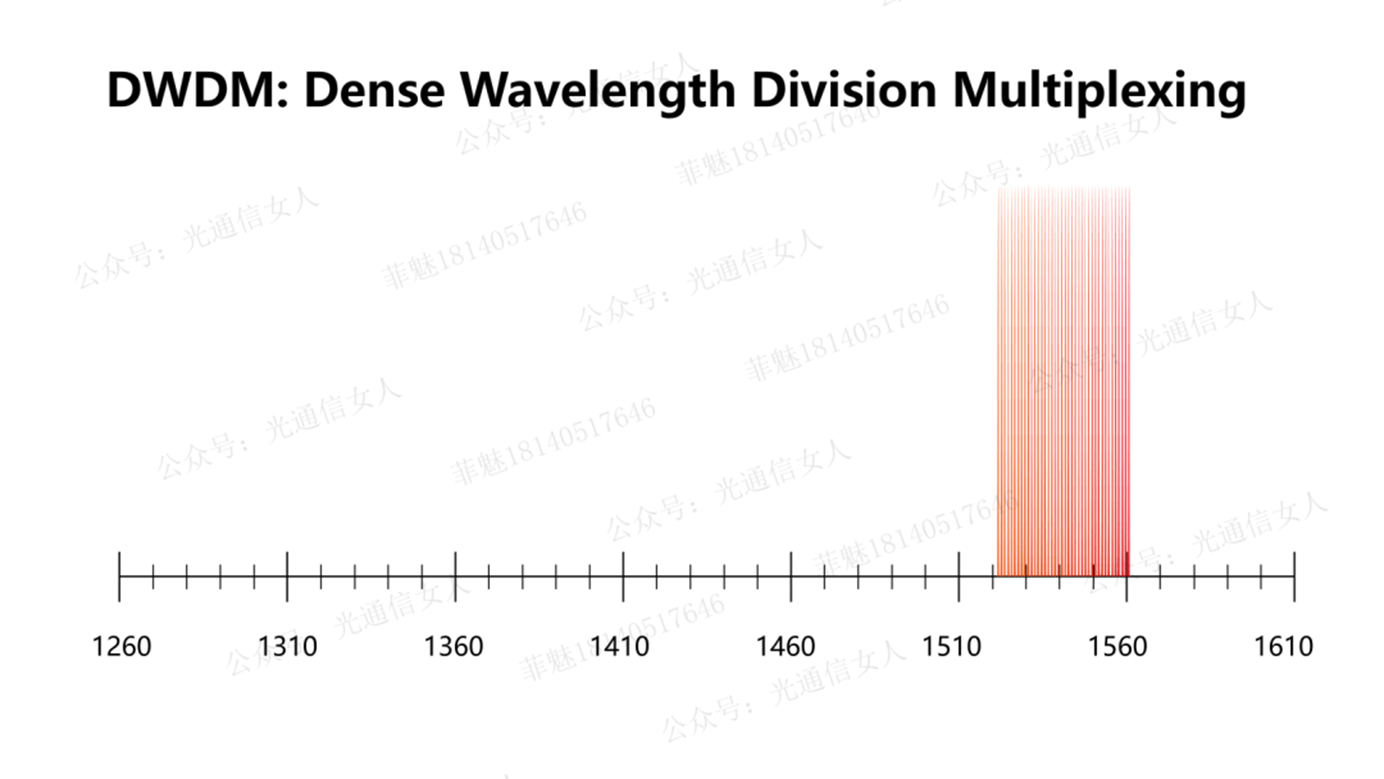

在干线传输、城域传输、DCI等长距传输里,通常选择密集波分复用的方式。如早期在C波段进行复用。

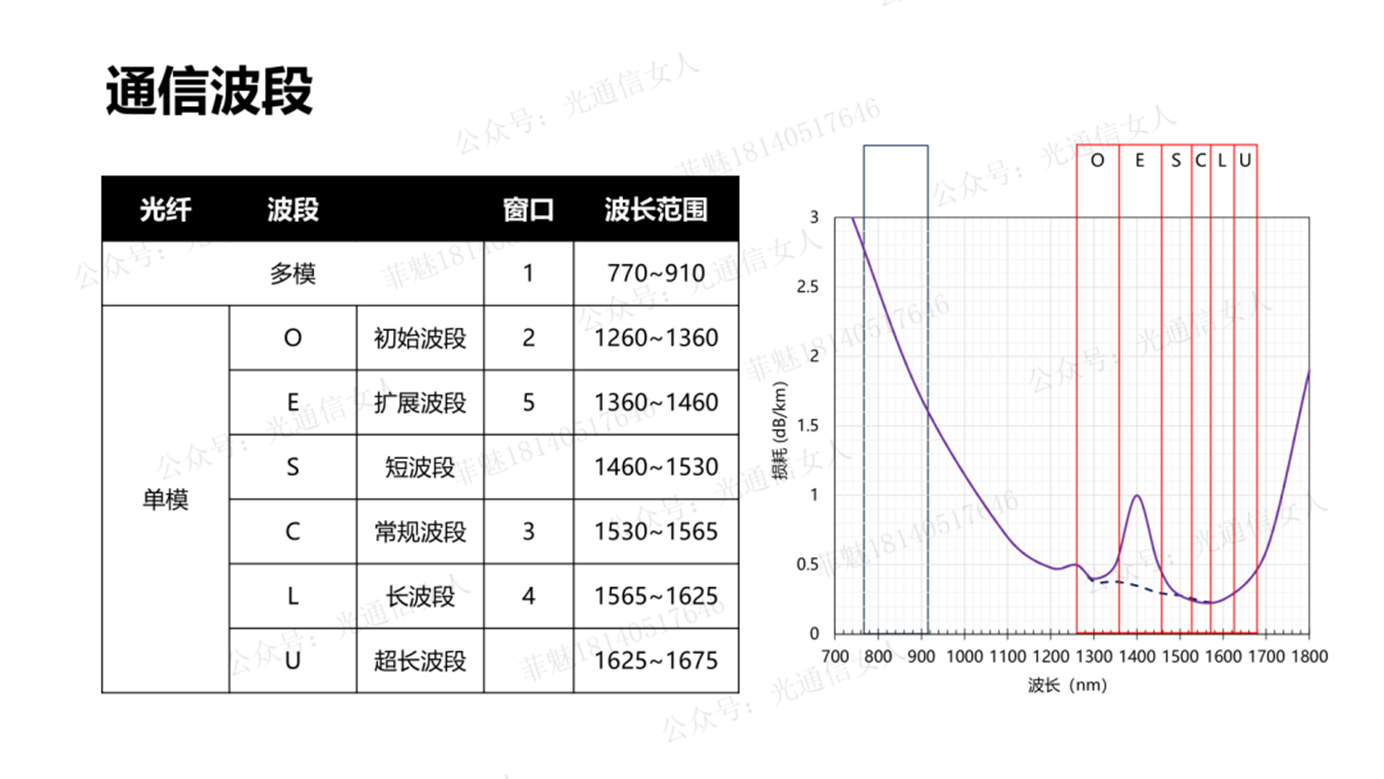

通信波段的划分是2024基础解析里详细聊过的。

DWDM,密集波分复用,要容纳尽量多的波长,提高容量,原因是长距传输,光纤的材料成本,成缆成本,部署成本都很高,尽量提高波长复用数量可以降低通信的部署总成本。

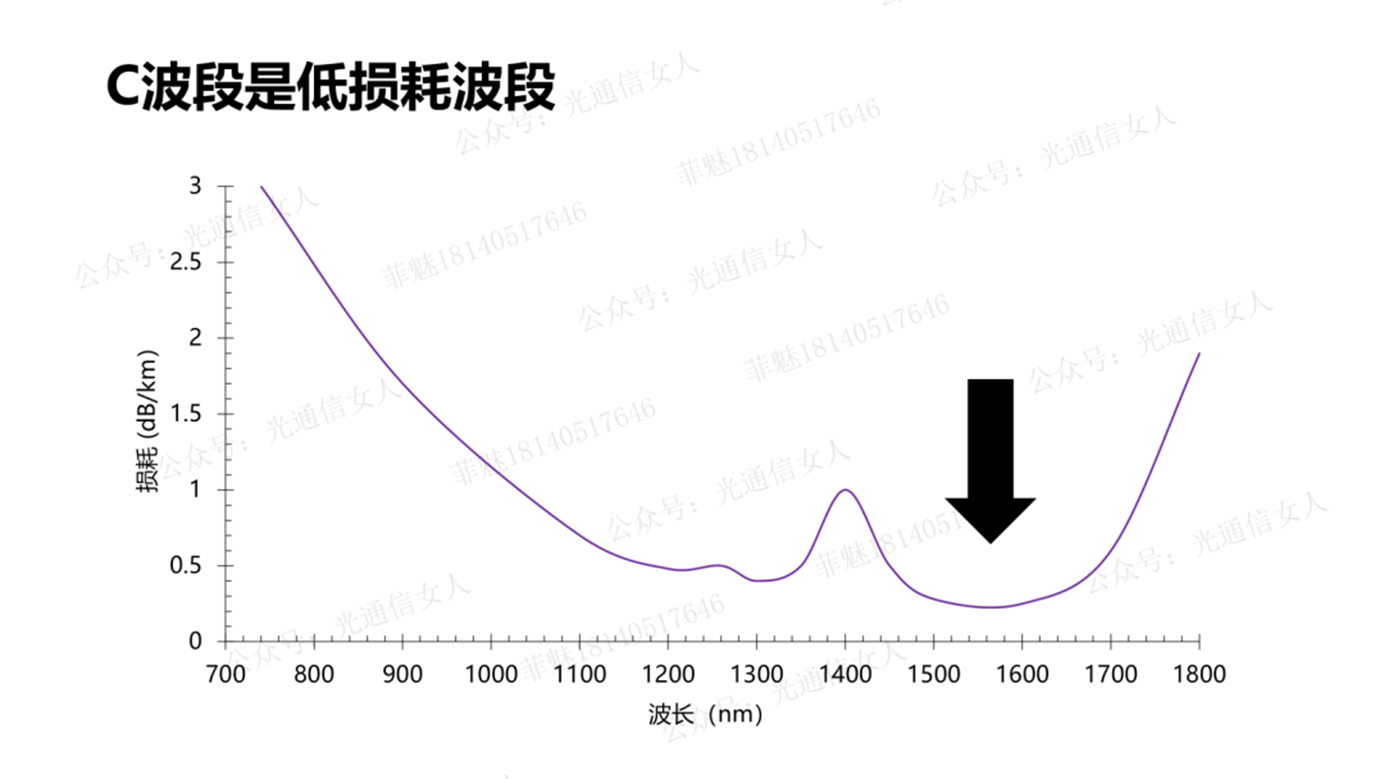

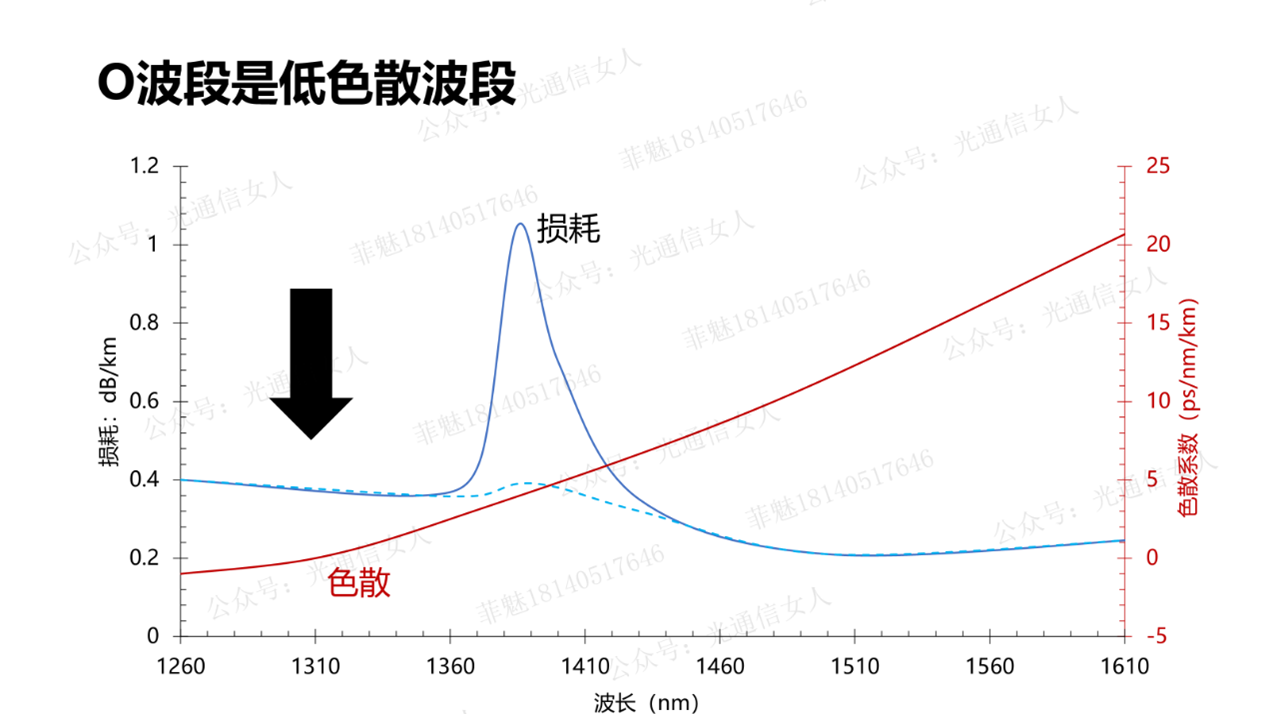

长距传输选择C波段,原因有两个,一个是C波段是光纤的更低损耗的波段,低损耗有利于延长传输距离。

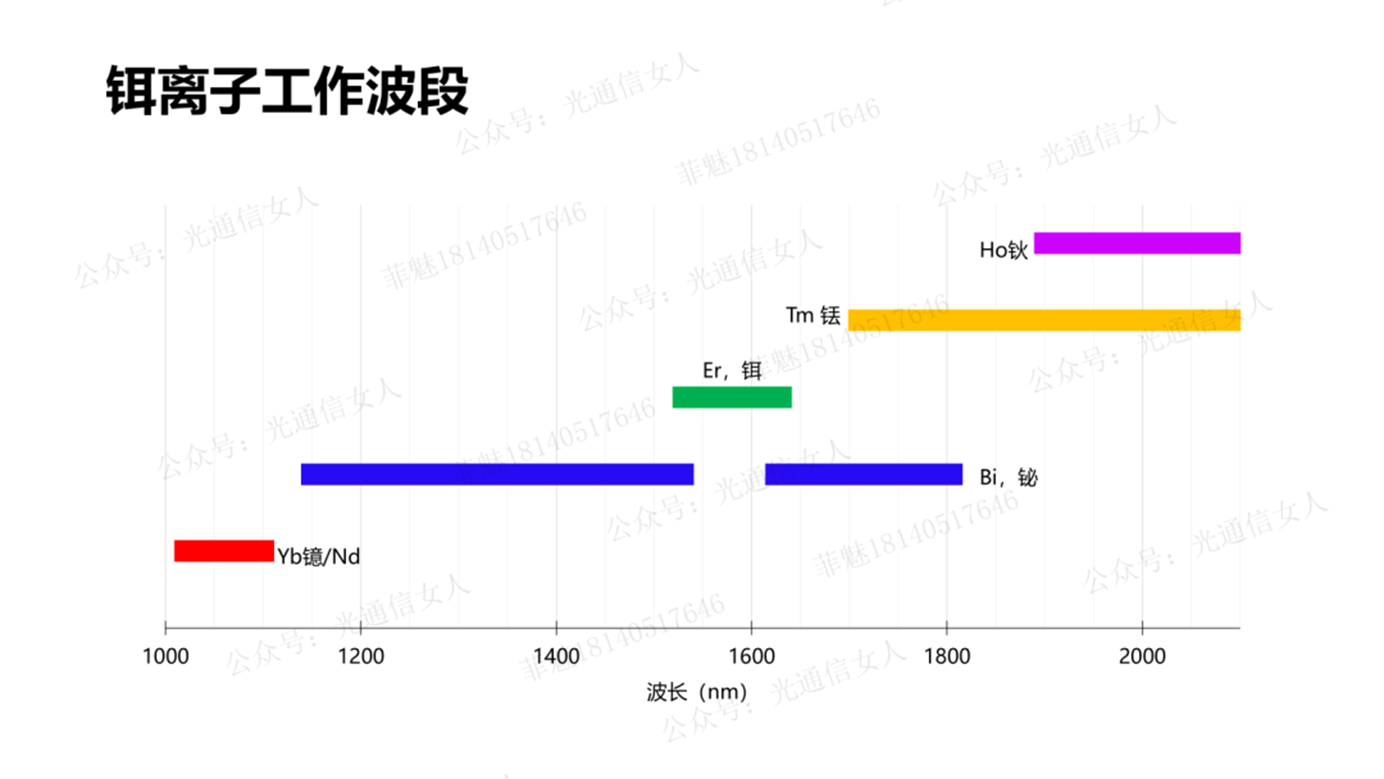

其二就是通常一个光纤跨段不足以完成特别长距离的部署,有些时候需要多个跨段来级联传输,跨段之间需要光放大器,而成熟的光放大器是基于铒离子增益的掺铒光纤放大器EDFA,铒离子的工作波段在C波段。

多跨段的中继结构,有利于更长距离的传输。

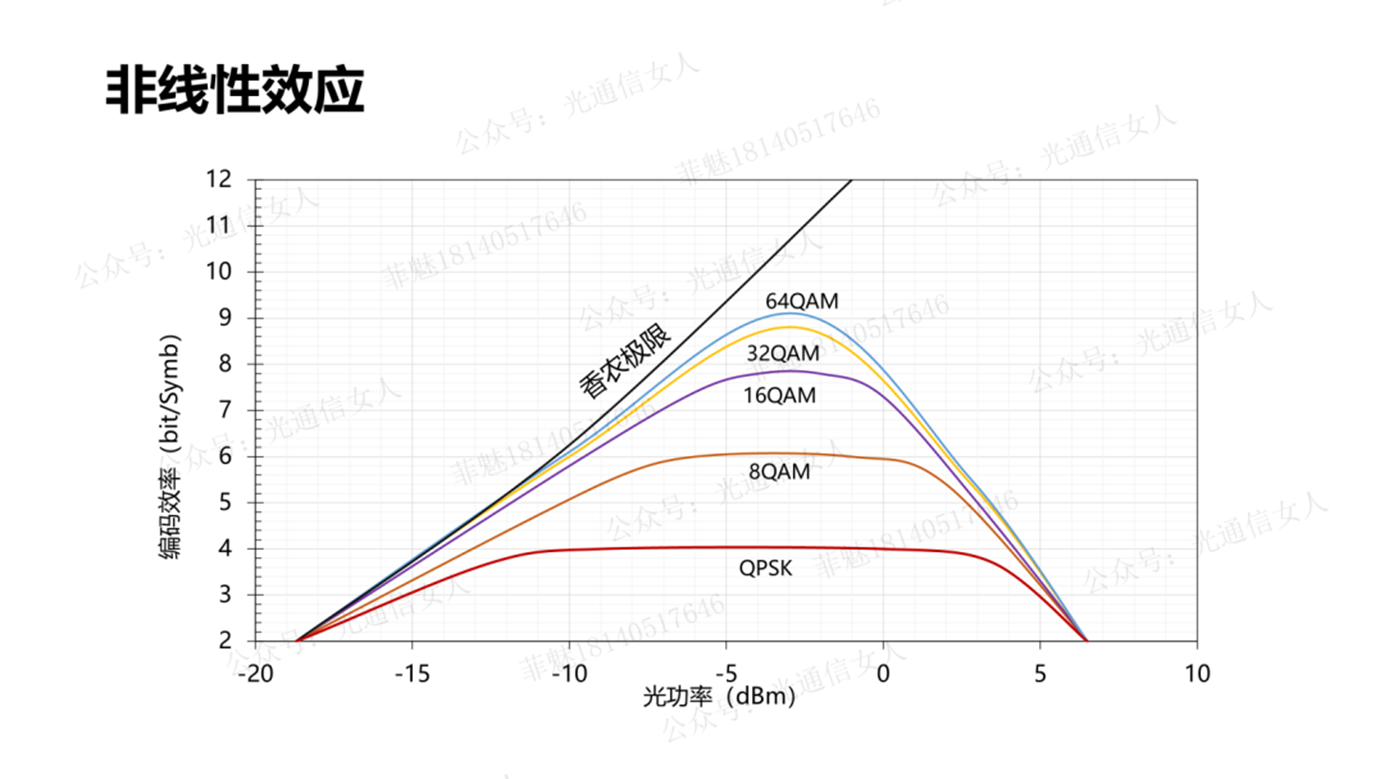

由于长距传输需要考虑大的信噪比,信号的发射功率较大,其次需要多个波长复用,光纤中的光能量总和会更大,而光纤的波导尺寸又非常小,在很小的区域内,直径~11μm,容纳数十个波长的信号能量,会由于功率增大导致的光纤非线性效应。

这是DWDM需要考虑不断优化的一个方向。尤其是干线相干模块从简单的QPSK向16QAM或更高QAM演进时,对于非线性效应就更为敏感了。

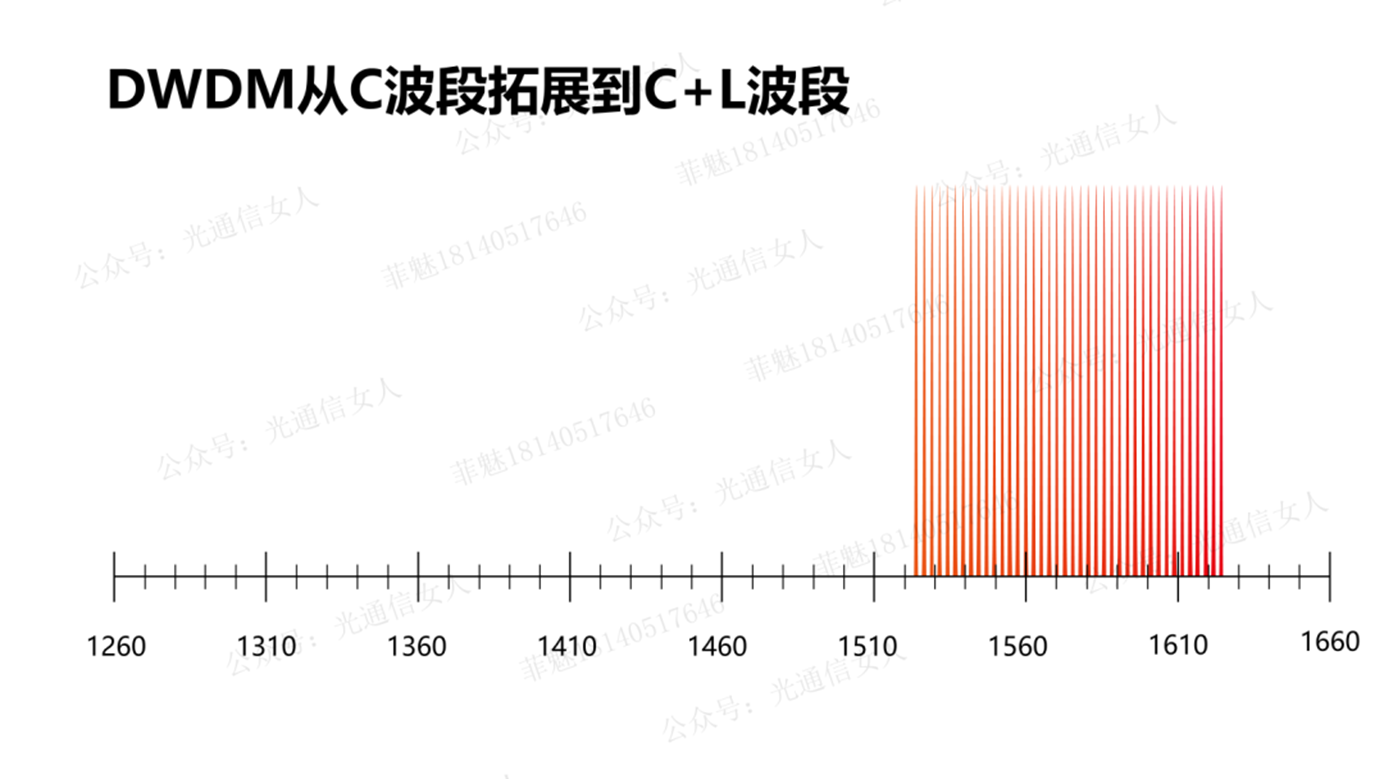

相干通信的波特率不断提高,导致频谱展宽,需要更大的波长间隔,产业也因此从C波段向C+L波段拓展。

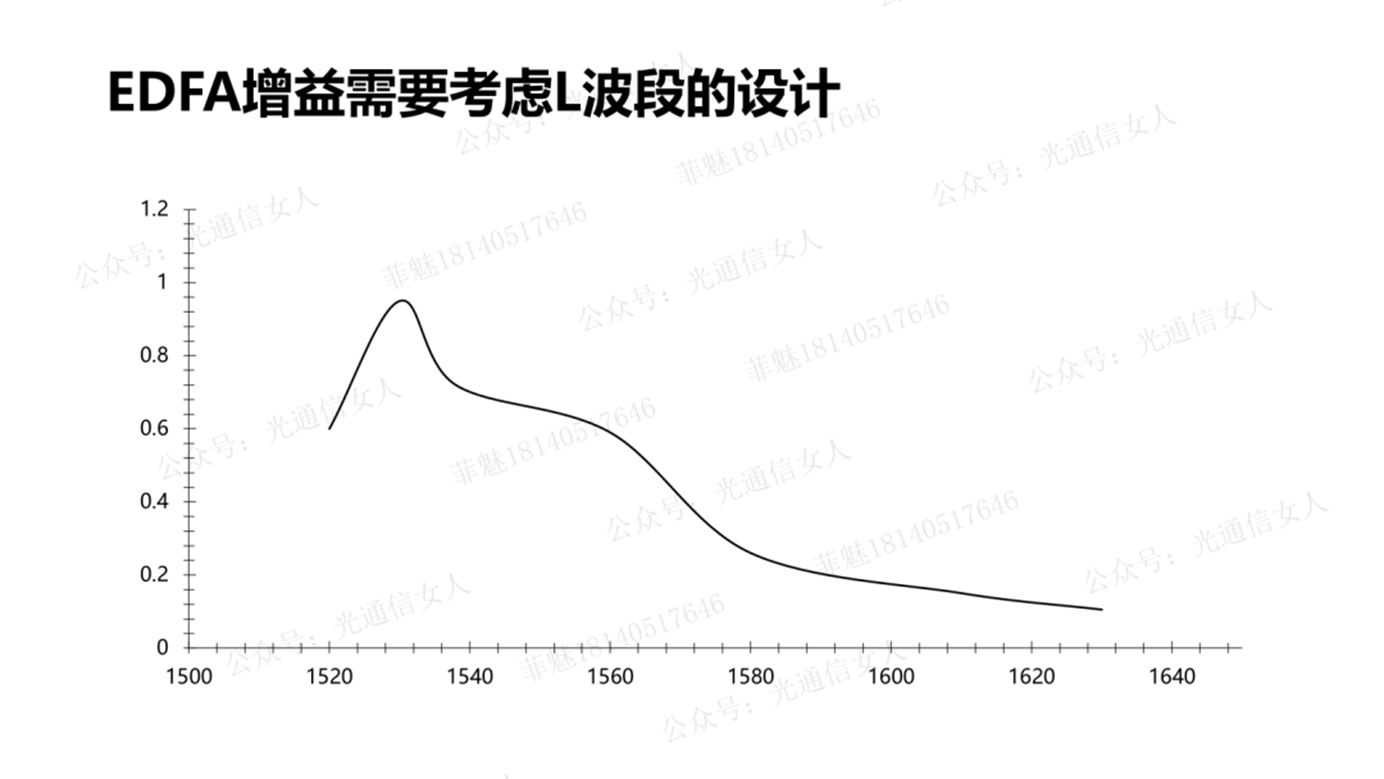

这个拓展遇到的其中一个问题就是,工作波段逐渐发展到铒离子增益不好的区域,光放大器的能力开始不足,这就有了这几年的EDFA掺铒光纤放大器的L波段优化的产业技术攻关活动。

回到数据中心,AI应用,这个领域。

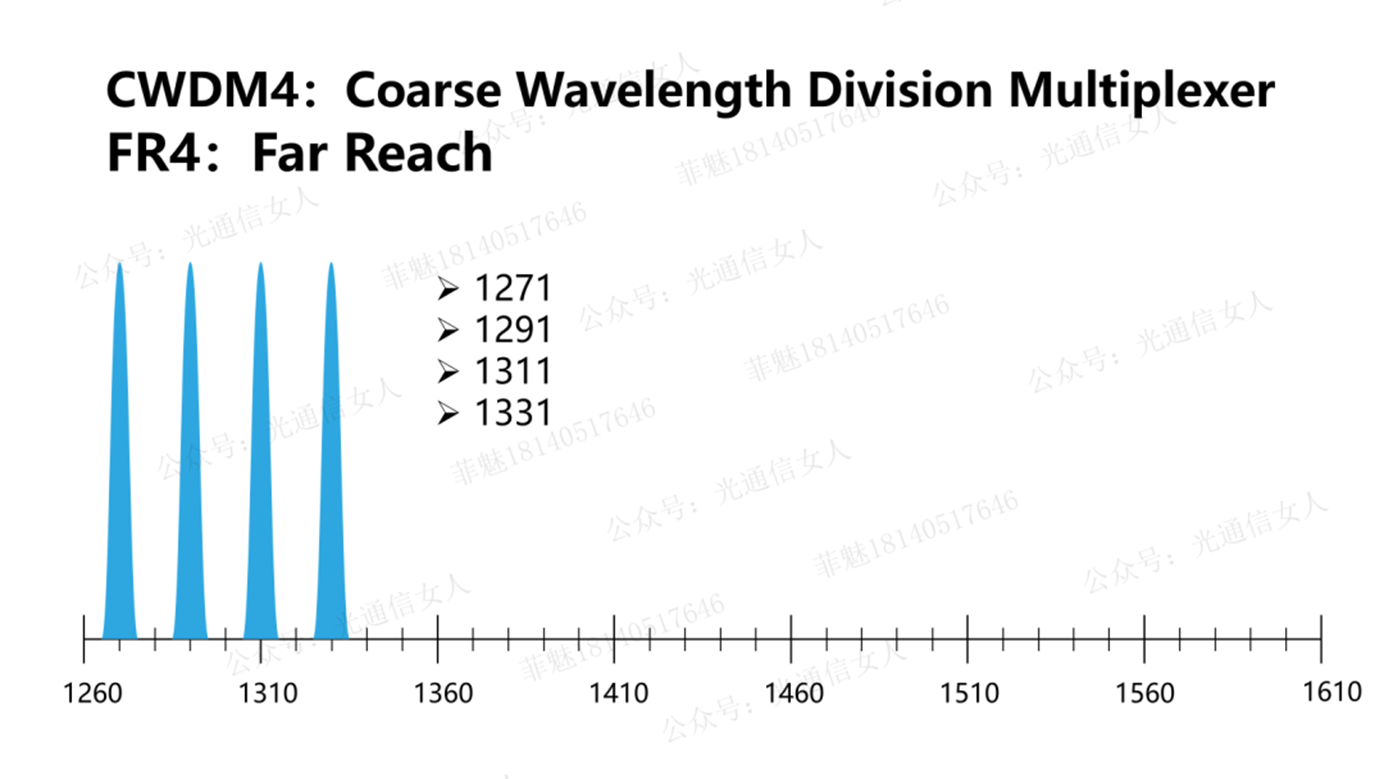

这里边用的最多是是4个波长的CWDM粗波分复用,也就是后来被称之为FR4的这个类型。波长选择了1271、1291、1311、1331nm。

选4个波长,是数据中心一个4x、8x来拆分流量的习惯。如果是8x的话就有一种2FR4的说法,两倍的CWDM4实现八通道应用。

选择这几个具体的波长,都是低色散波段,可以降低色散导致的通道代价。

选择波长间隔20nm,是考虑到激光器常用的InP材料系的光栅的温漂系数为~0.1nm/℃,1271±6.5nm的话就允许激光器的工作温度-40到85℃这个温区范围,且无需使用TEC,降低成本。

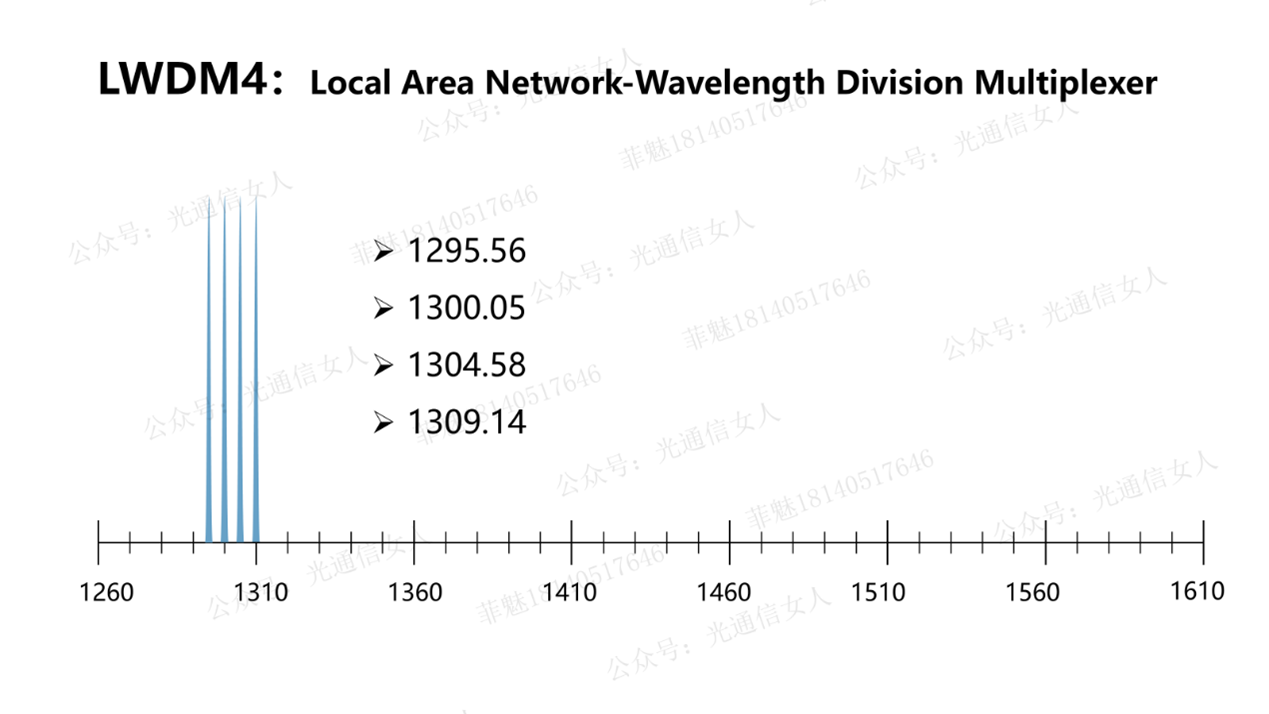

在数据中心大节点汇聚,如10km的传输距离,也有少部分选择LWDM,基于局域网LAN的波分复用波长,这是沿用早期互联网的局域网的波长,整体的工作波段较窄,降低长距传输的色散代价。但因此也增大了光模块成本,需要进行波长控制。

LWDM4在数据中心的市场,优先级比较低,也就是CWDM4如果能覆盖组网距离,就不会选择LWDM。

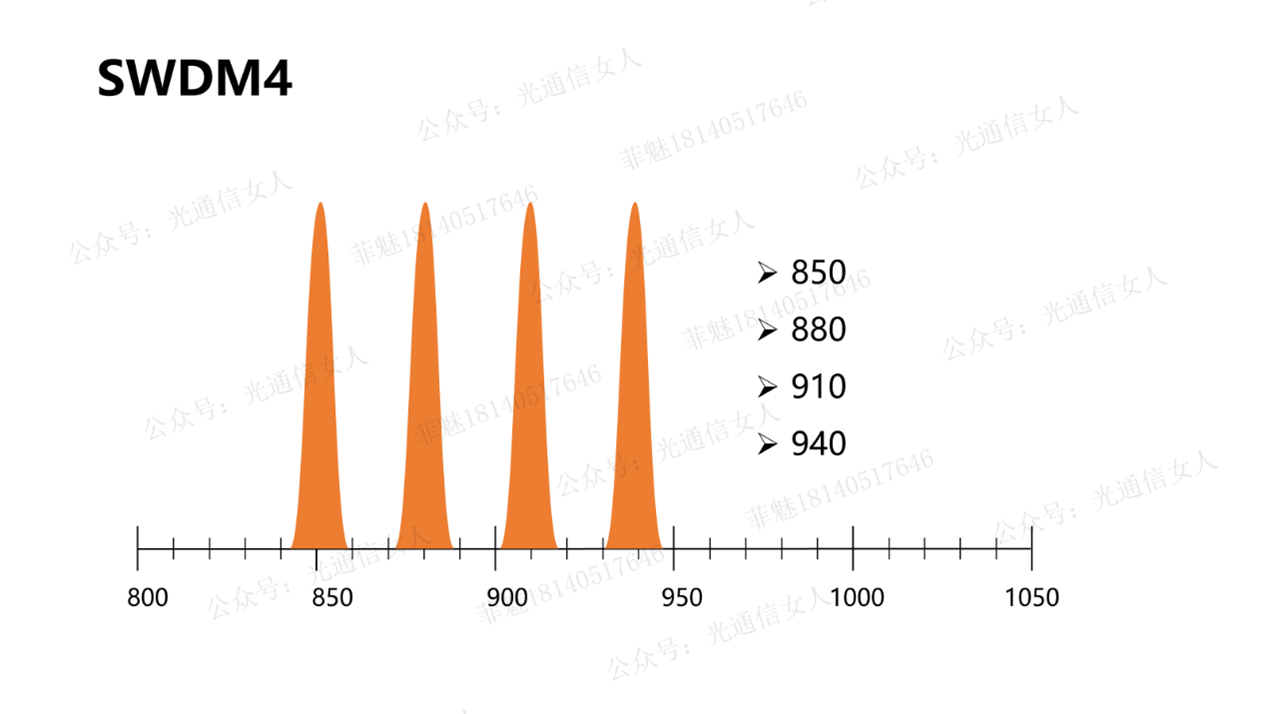

数据中心还有一个SWDM,这个S是short的意思,就是短波长的波分复用,主要是多模传输如果需要的话,在原有VCSEL的850nm波长进行拓展。有850、880、910、940的四波长复用,也有850、910的两波长bidi的应用。

多模传输的距离比较短,考虑的是VCSEL的低成本的特点。

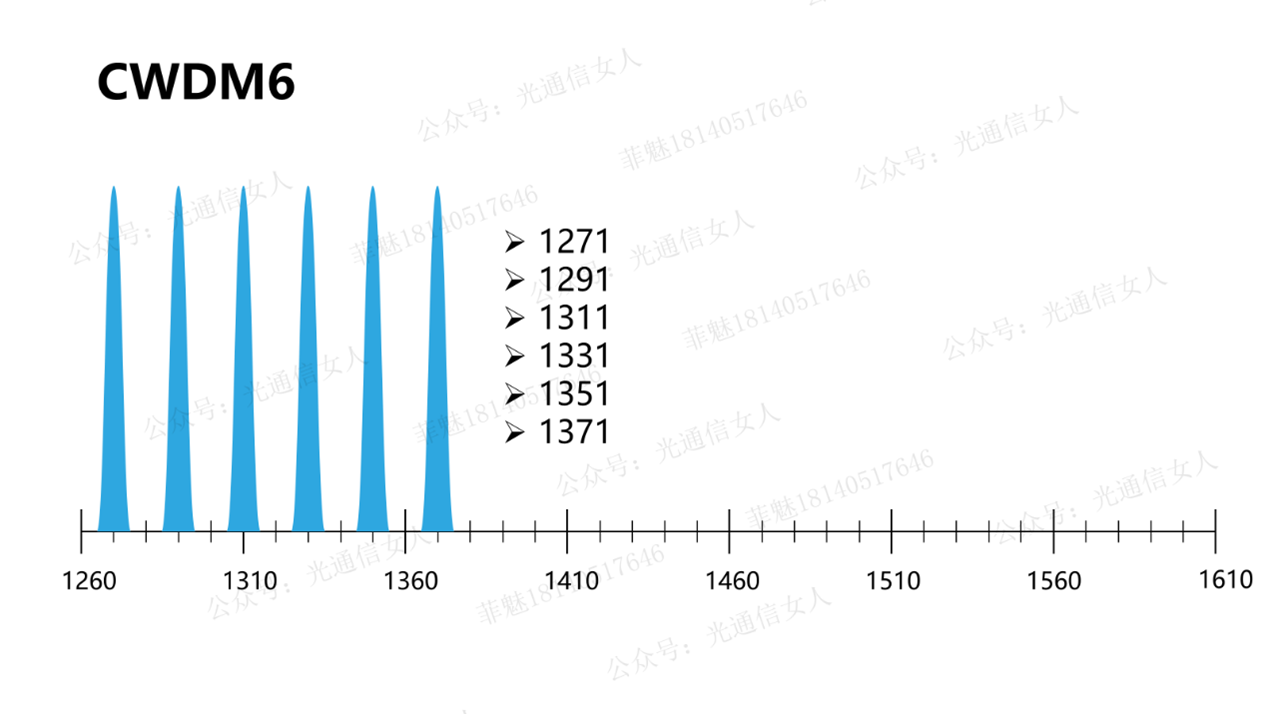

在无线基站的光模块,有灰光,也有波分复用,5G基站的波分复用最常见的是CWDM6,粗波分复用的原因与数据中心的CWDM4一样,低色散区间,20nm间隔考虑激光器的温漂特性。

5G基站选择了重用产业链,降低产业风险与成本。

区别在于基站传输通常是6x、12x的关系,天线要覆盖360°,一般用3个扇区,如覆盖120°的三扇区方式。在一个扇区需要一个到两个光模块,局端要对应1:1配置光模块。

如三扇区,天线侧3个,局端配备3个,那就需要6个波长。

如果要提升基站的覆盖容量,天线侧6个模块,局端对应配备6个,那就需要12个波长。

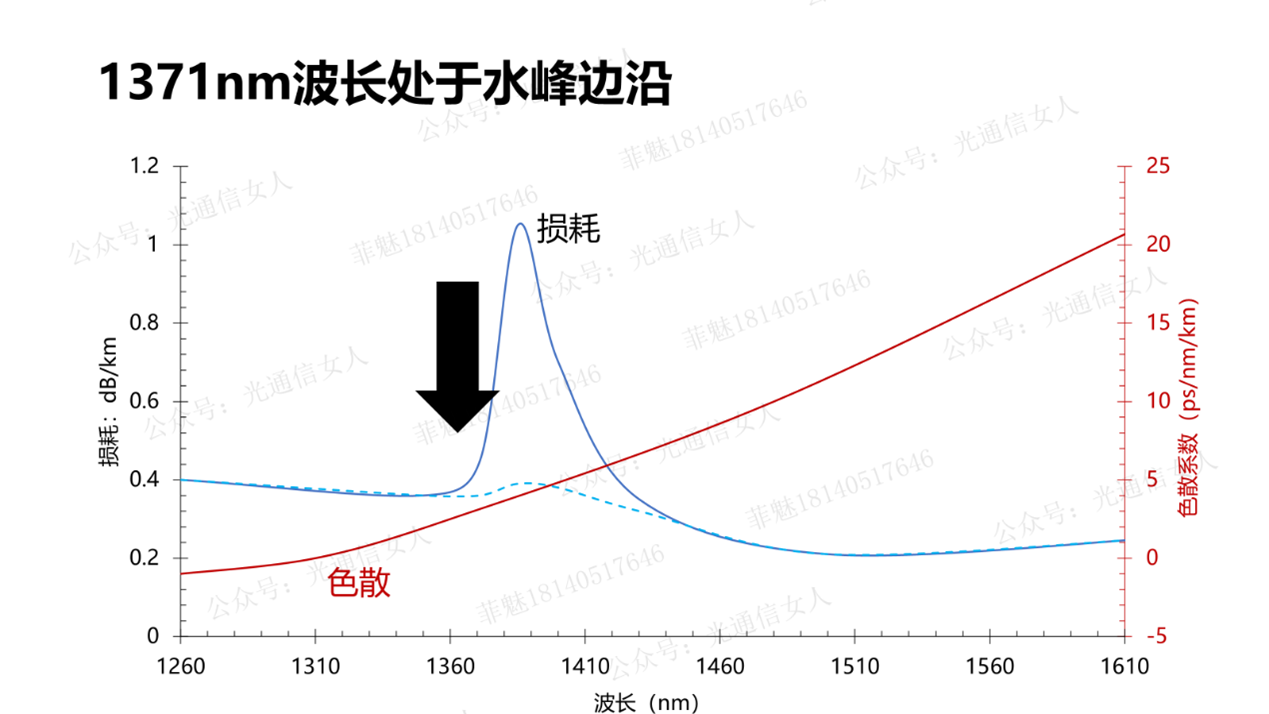

在刚开始部署的时候,CWDM6遇到的问题就是水峰,所谓的水峰,是光纤的制造工艺会残留一些水分子,而水分子在E波段有比较强的光学吸收现象,导致测试或者传输损耗增大。

其次是1351、1371nm相比较1271nm,色散增大,系统的色散代价增大,性能比小波长的几个通道要差一些。

这是5G基站的CWDM6遇到的一些问题。

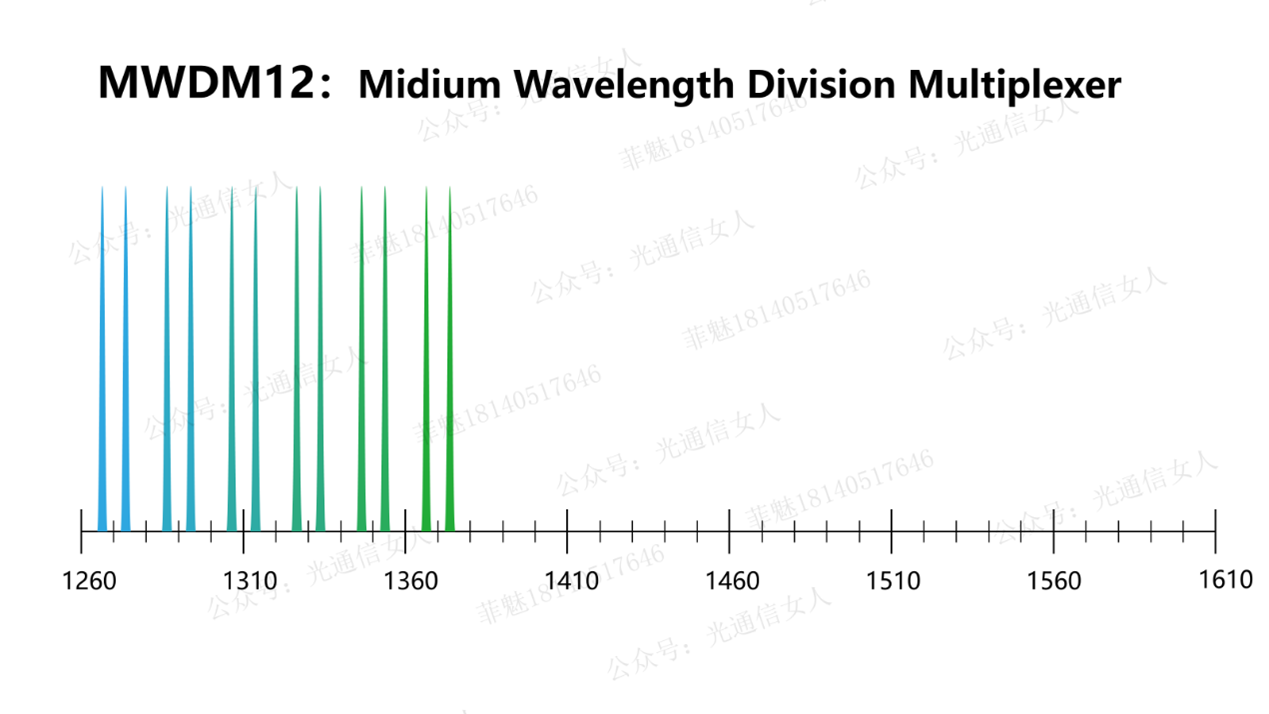

后来一段时间,考虑过提升容量的扩波长方案,MWD12中等波分复用,是在CWDM6的基础上延伸出来的2x波长方案,间距不等,波长间隔比CWDM要小一些。

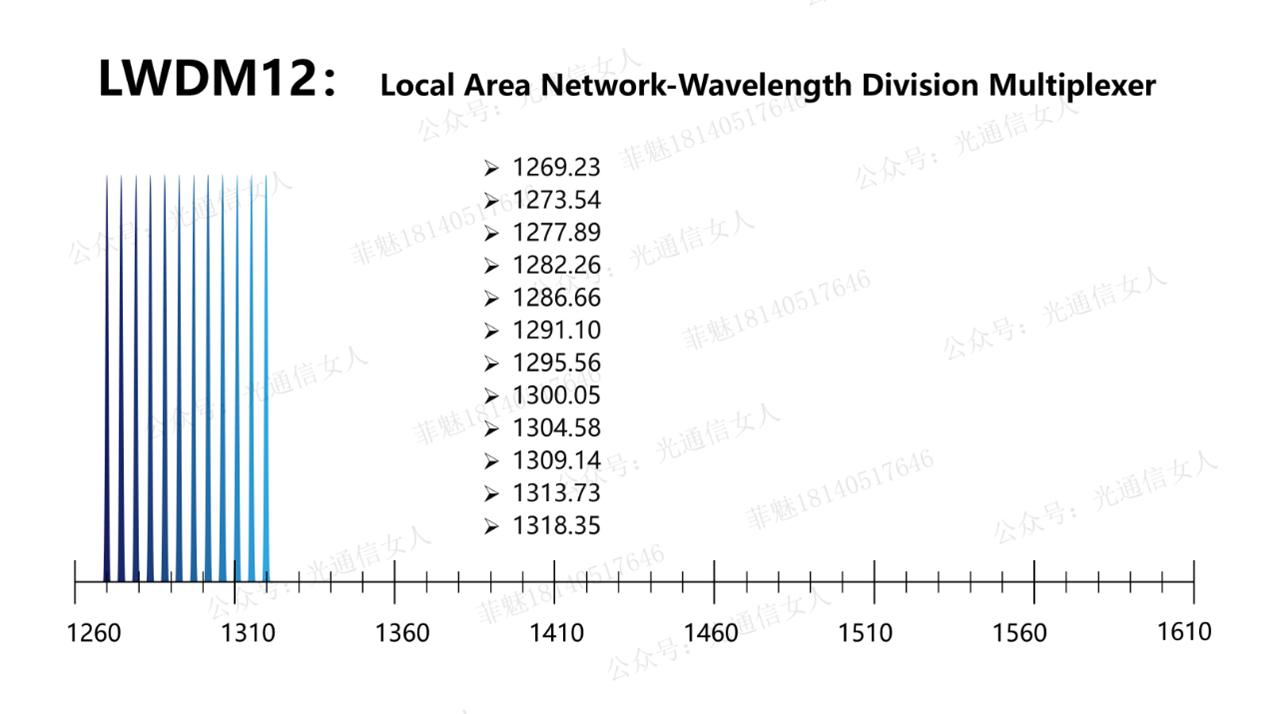

还有一个就是LWDM12

LWDM处于低色散区间,且波长间隔很窄,会导致四波混频现象。

12波复用的基站升级方案,很快就被提高速率的方案替代了。12波,每波长传输25Gbps的信号,后来用传统的CWDM6波,每波传输50Gbps,这就不需要考虑MWDM的波长漂移控制,不需要考虑LWDM的产业链不成熟以及四波混频现象,而提升到50Gbps,并不是产业的技术瓶颈。

再看一下PON

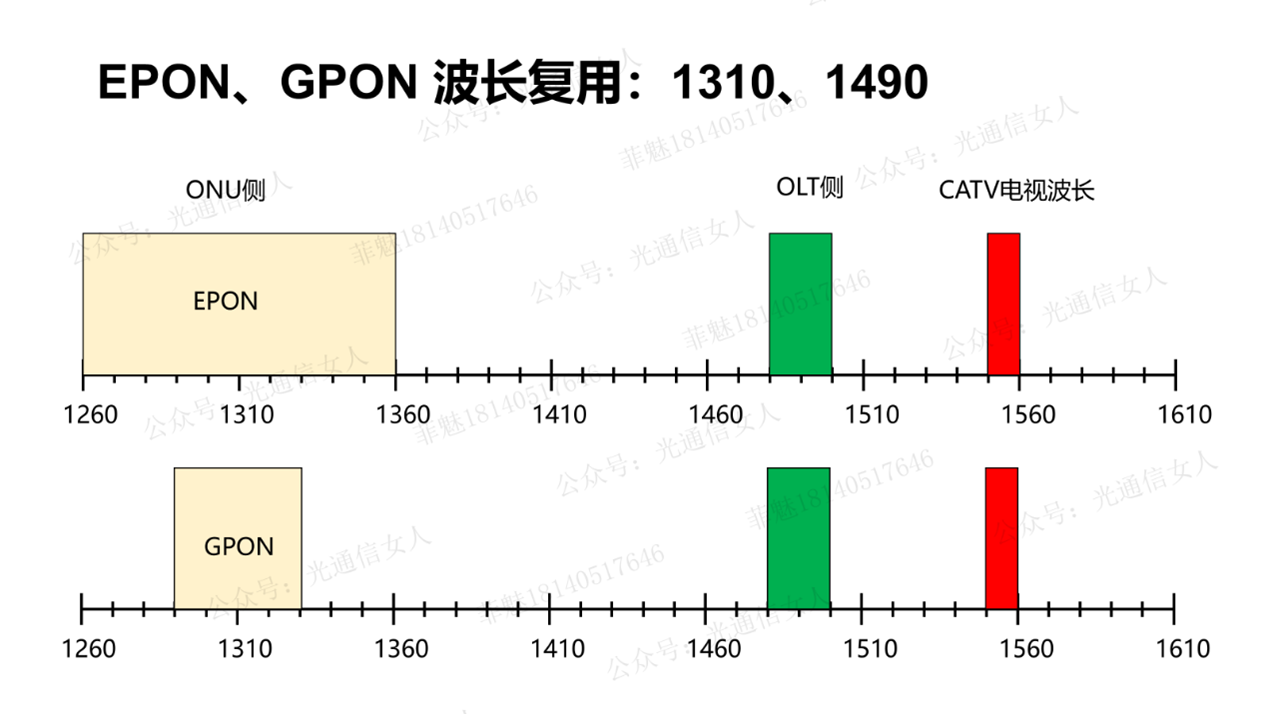

第一代的PON是EPON、GPON,用了俩波长,1310nm、1490nm。

用1310容易理解,低色散,且产业成熟。选择1490这个奇怪的波长,有两个原因,第一个是常用的1550nm被CATV占用了,PON是家庭固定网络的无源分布结构,家里除了上网,标准还需要考虑看电视的用户需求。

选择1490nm,距离1310nm很远,容易实现低成本的波分复用,用一个简单的玻片就行划开这俩波长,其次就是避开了1550的电视用到的波长。

虽然,现在的电视节目走的是IPTV,而不是传统的CATV,可波长依然要预留出来。

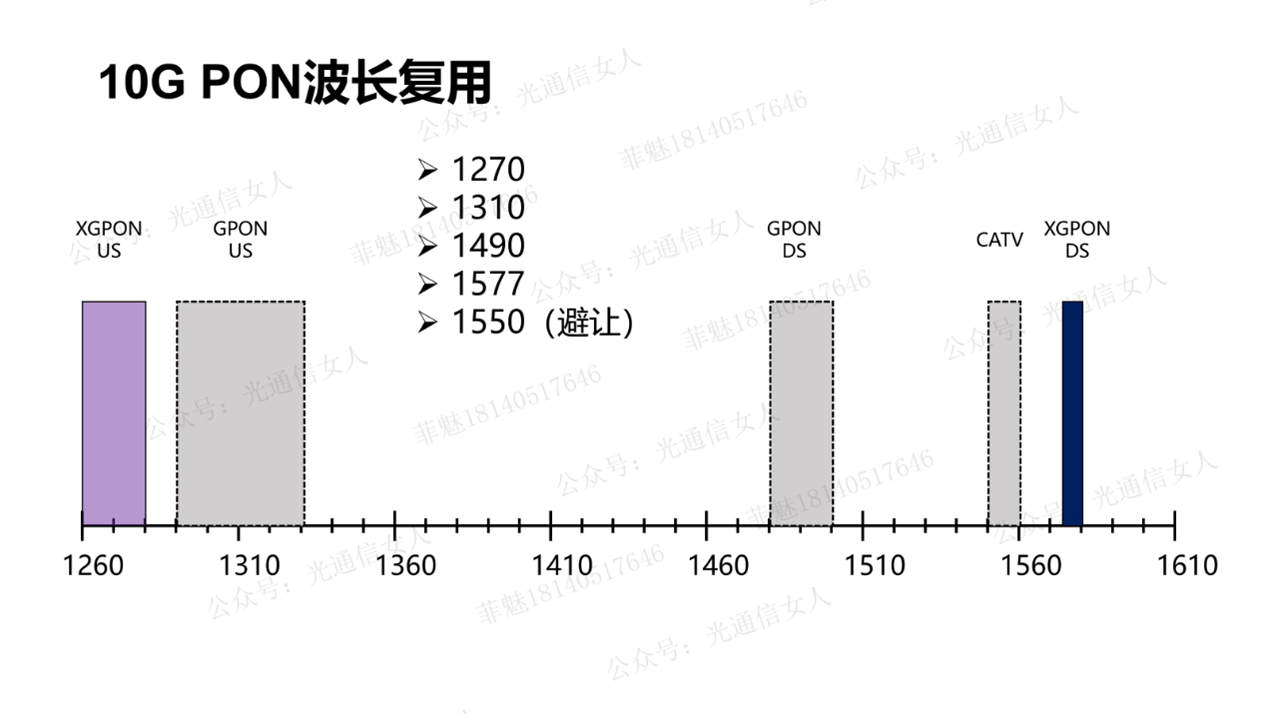

PON的升级,是带包袱的升级。除了PON,其他的数据中心啊、5G基站啊这些领域,要升级,两侧都换到新一代的光模块,比如从10G升到40G,都换,不会出现一侧10G,另一侧40G的情况。

可但是,PON的升级,是局端升级,而用户端可升,可不升,用户自己选择。

那么,局端升到10G,用户端想用2.5G可以,想用10G也可以。这就需要OLT来做代际兼容。

新的波长,避让原有的上一代波长,就新增了1270与1577这两个波长来升级。

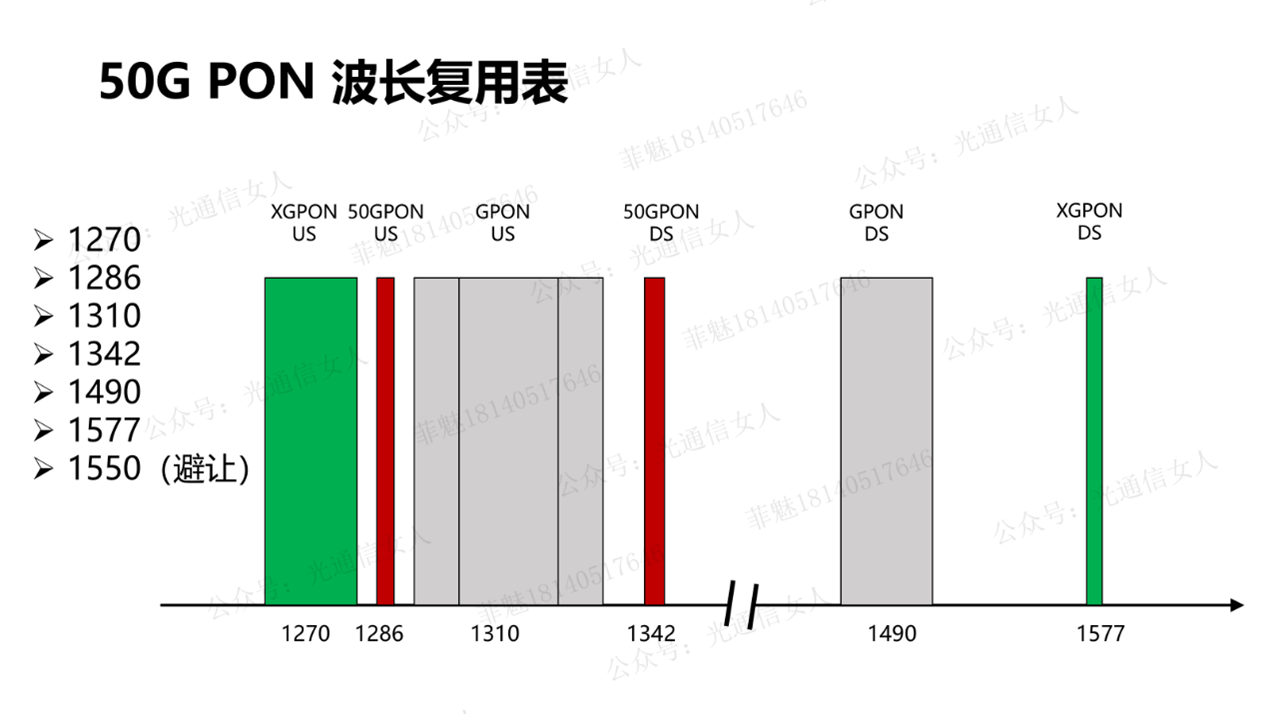

同理,50G的第三代PON技术升级,一样的要兼容老客户,新增的波长是1286nm和1342nm

略聊几句波长规划里的波分复用