Y7T102 第一根光纤的诞生

1966年,高锟博士从理论上分析了光纤的大容量和低损耗,可以作为新的通信传输介质。

当时的世界,光纤是存在的,只是损耗很大,1000dB/km,主要用在医疗上用于特定手术位置的照明和图像传输。

有了理论支撑,要想做出光纤,康宁花了好几年,要解决的几个问题。

首先,他们收到的高锟单位给出光纤制作要求

损耗,小于20dB/km,从当时的1000dB/km到20dB/km,中间的跨度是10的98次方。dB是指数概念。

▏提高玻璃的透明度

康宁用的方法是提纯,用化学方法做出纯净的,杂质极少的玻璃。合订本的第182-190页,说的都是光纤的制作。

提纯能做了,透明度可以提高10的98次方

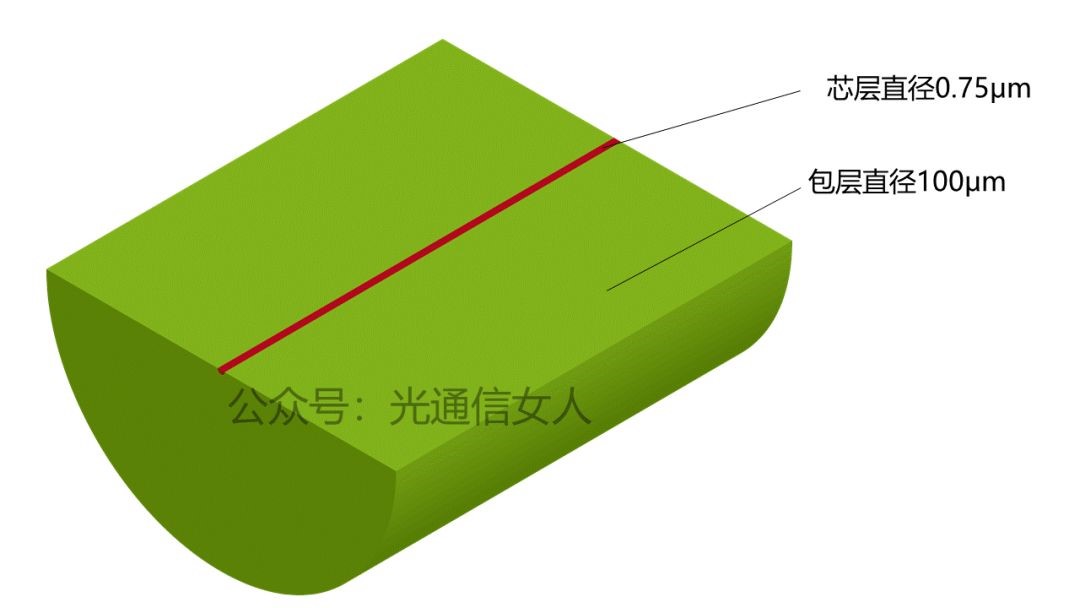

但,第二个指标就非常难实现,要想形成有效的光波导传输,高锟所在的单位给出的指标是,包层100微米,芯层0.75微米。

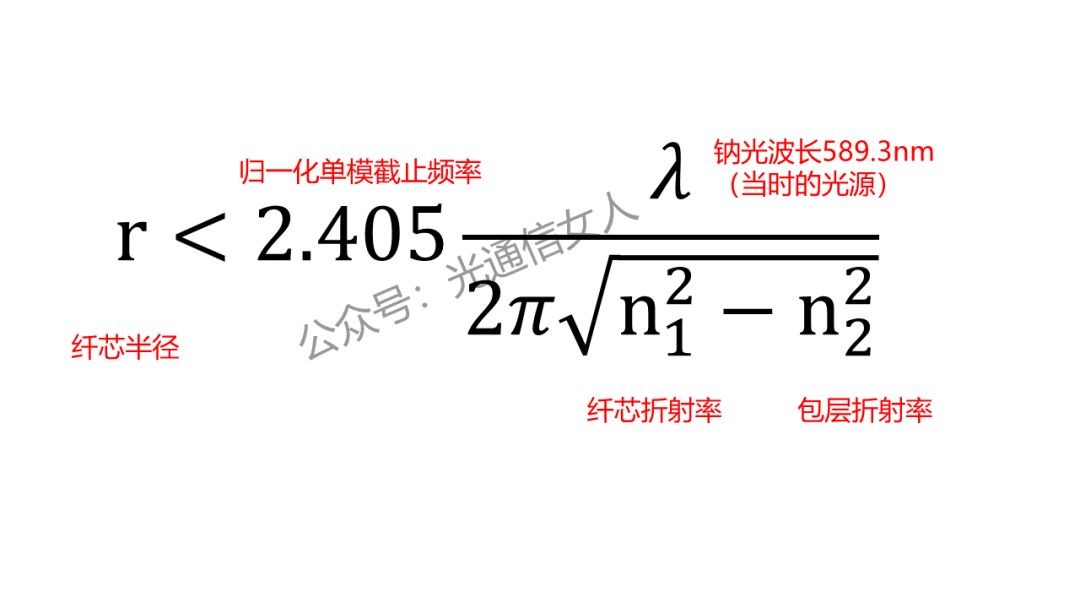

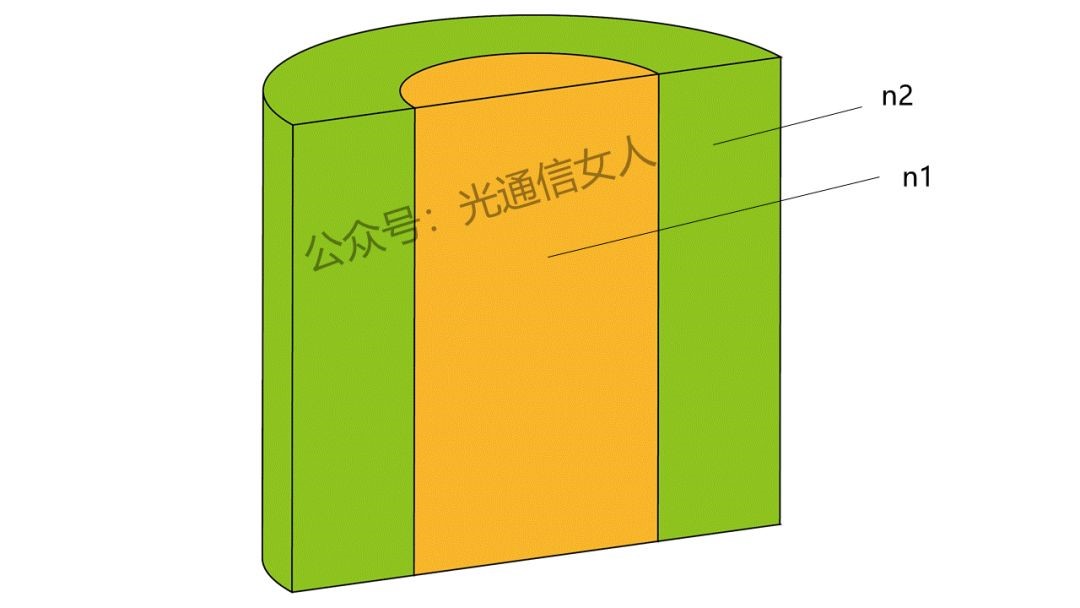

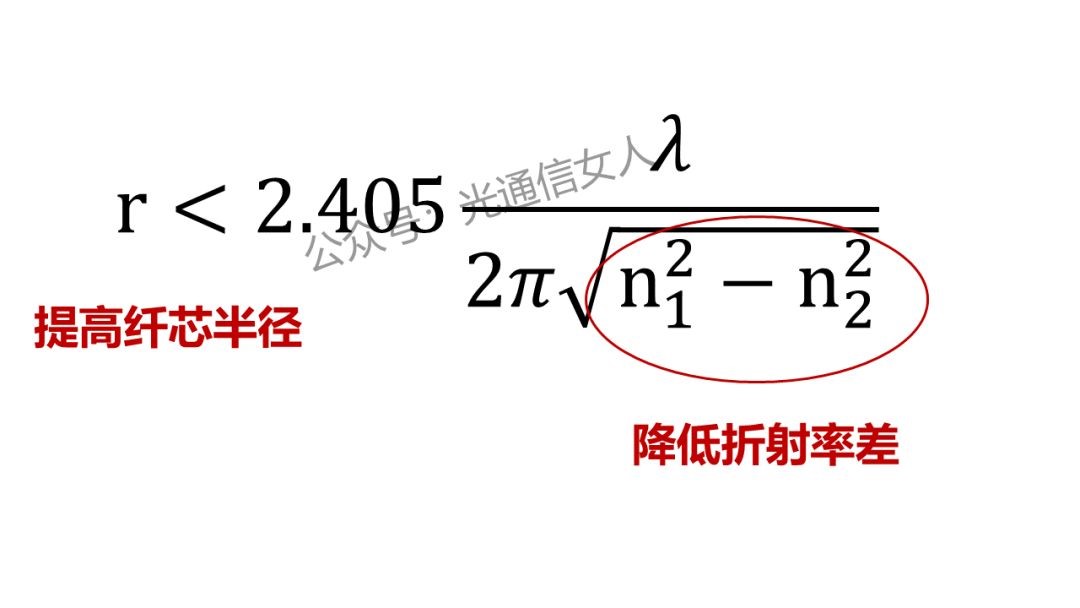

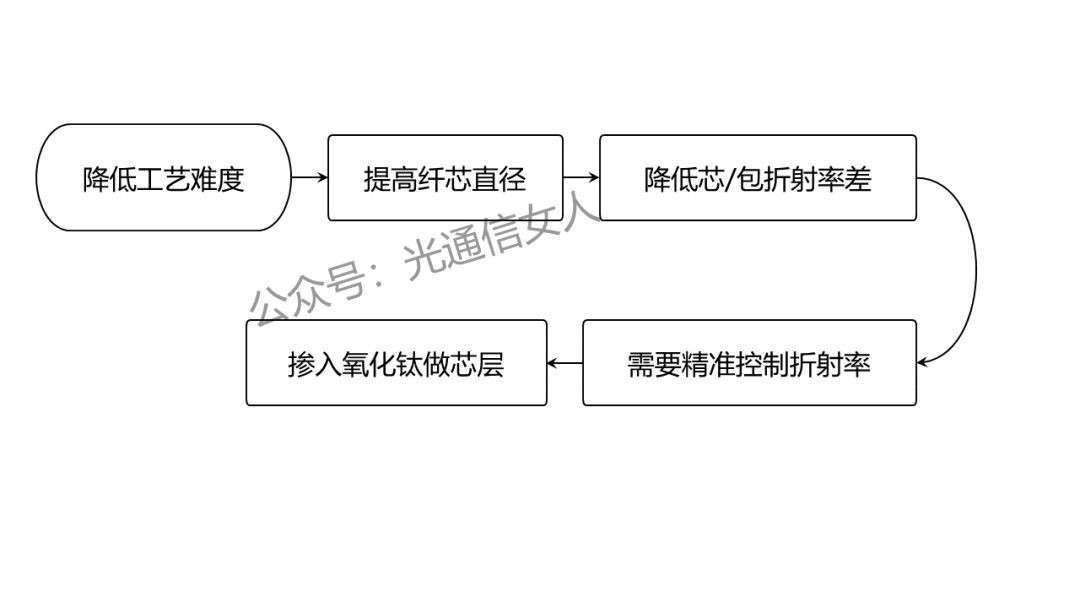

这个尺寸,对康宁来说太难了,工艺上特别难实现,有一个解决思路是尽量把光纤纤芯直径做大一些。要想做大纤芯直径,就得控制包层和芯的折射率,因为那个年代,理论已经有了。

换句话说,要尽量的让纤芯和包层的折射率差小一些。

▏提高纤芯直径,降低工艺难度

采用接近的折射率材料,可以提高纤芯直径,但是这么接近的指标,如何精准的控制折射率就成了康宁要做的事情。

他们的方法是选用一些杂质掺入到纯二氧化硅中,比如氧化钛、氧化钽、氧化锡、氧化铌、氧化锆、氧化铝等等

掺入杂质能提高折射率,控制掺杂比例,就能精准控制折射率。

经过试验,包层用二氧化硅,芯层用二氧化硅掺“钛”,在当时是性能很好的选择。

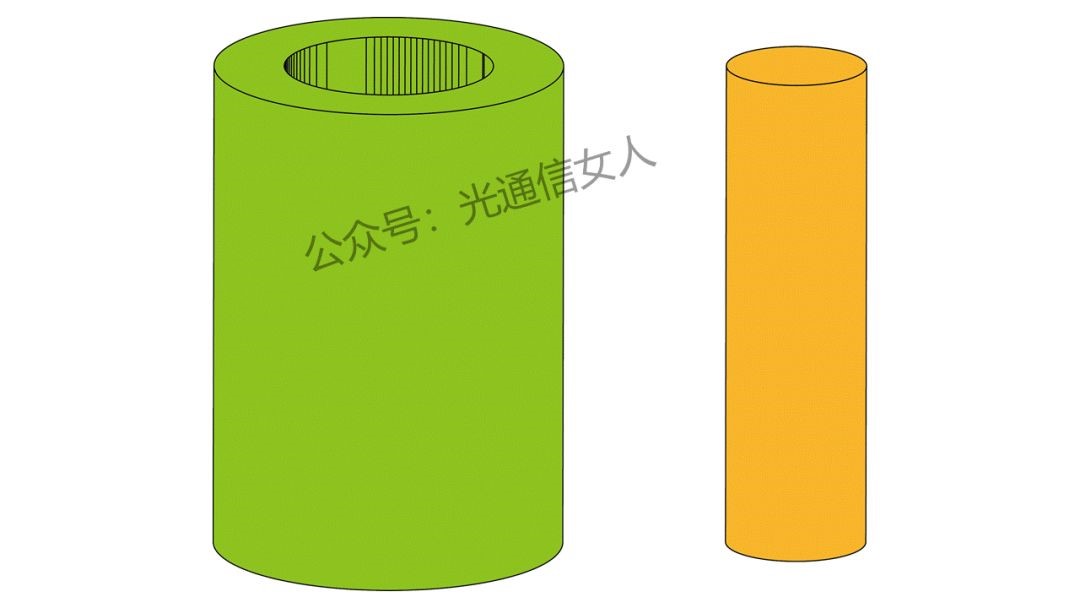

▏如何把包层和芯层结合在一起

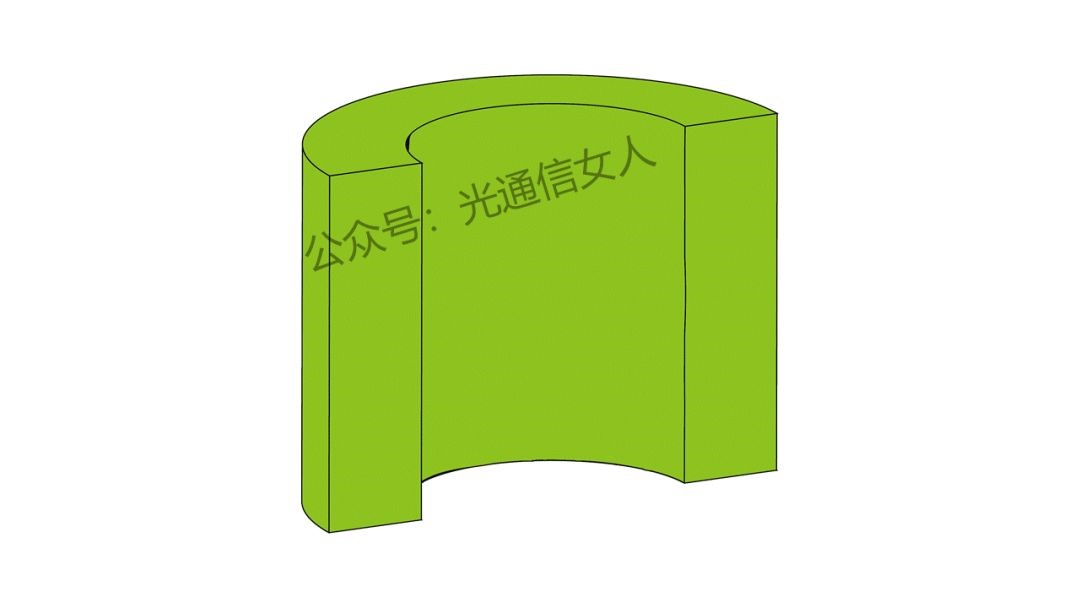

康宁先想到的方法是,把玻璃棒钻孔,再把芯层材料放进去,然后高温玻璃软化,拉丝,形成光纤。

这种方法,遇到两个问题,

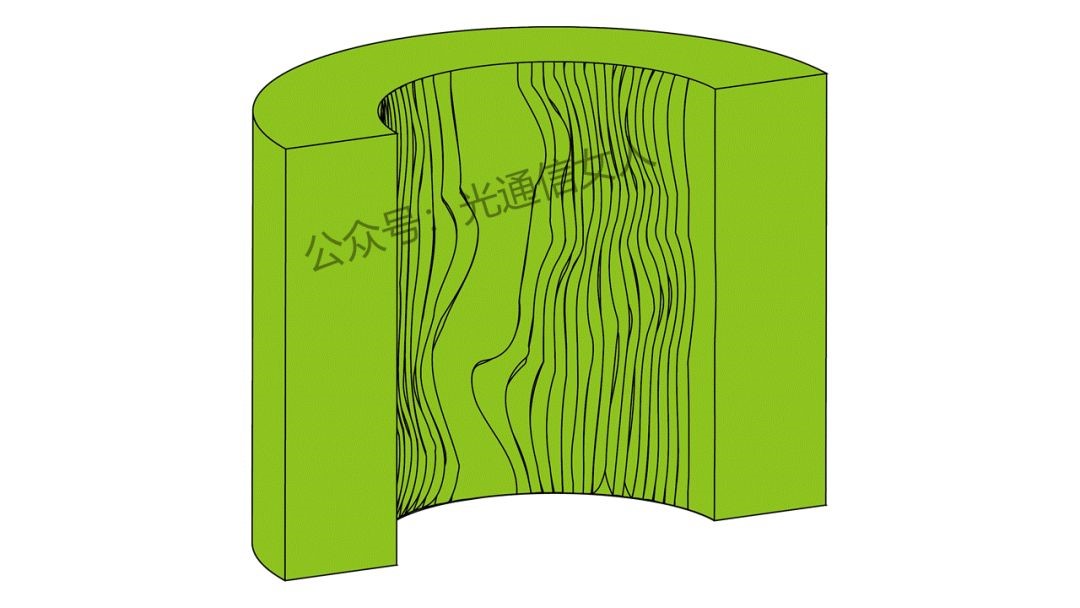

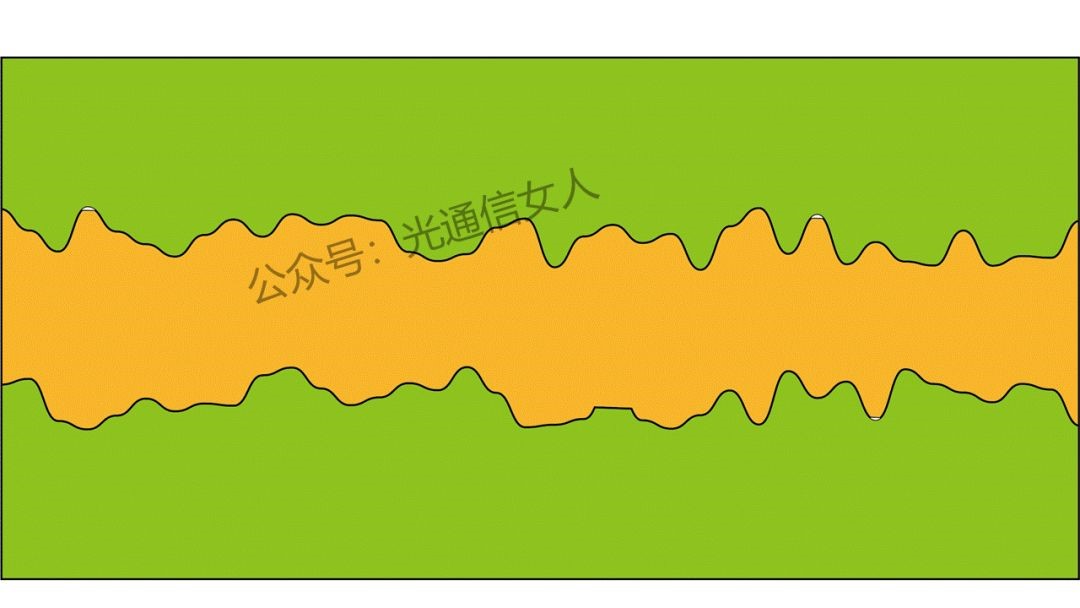

第一个问题,玻璃棒钻孔后表面比较粗糙

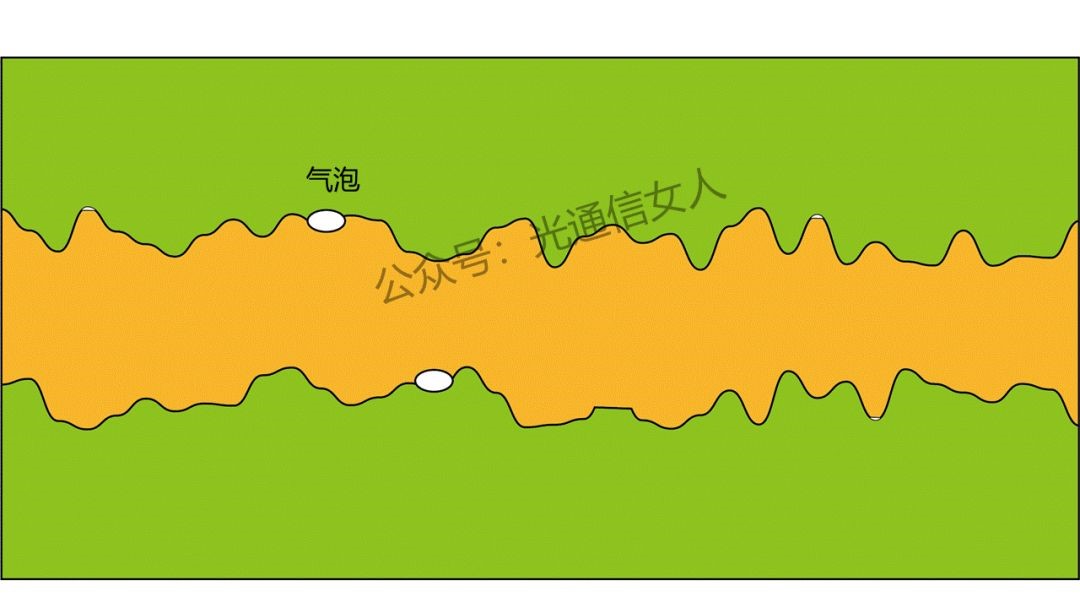

第二个问题,包层和芯之间有气泡

先说粗糙的问题,

界面粗糙,光在芯和包层之间的全反射进行的传导,是基于理论上的平滑界面来的,在微观上粗糙导致光不满足与全反射条件(与角度有关),形成是部分反射+部分折射,也就是光的微弯损耗比较大。(这也是咱们直播里聊的为什么硅光集成有一个特殊的平滑处理工艺)

康宁的方法是,玻璃棒钻孔,然后机械抛光,再做酸洗,用有强腐蚀型的氢氟酸来洗玻璃内壁,或者加热用火焰抛光,(类似合订本94页的退火平滑处理)

关键词:酸、热

再说气泡的问题,芯和包层,用套管的方式结合,并不全完贴合,在光纤拉制过程里,就会有气泡,这对性能的影响很大,芯层折射率高,包层折射率低,气泡是空气,折射率为1,比芯层剥离和包层剥离的折射率都低,破坏了我们的设计理念。气泡成为光散射的一个因素

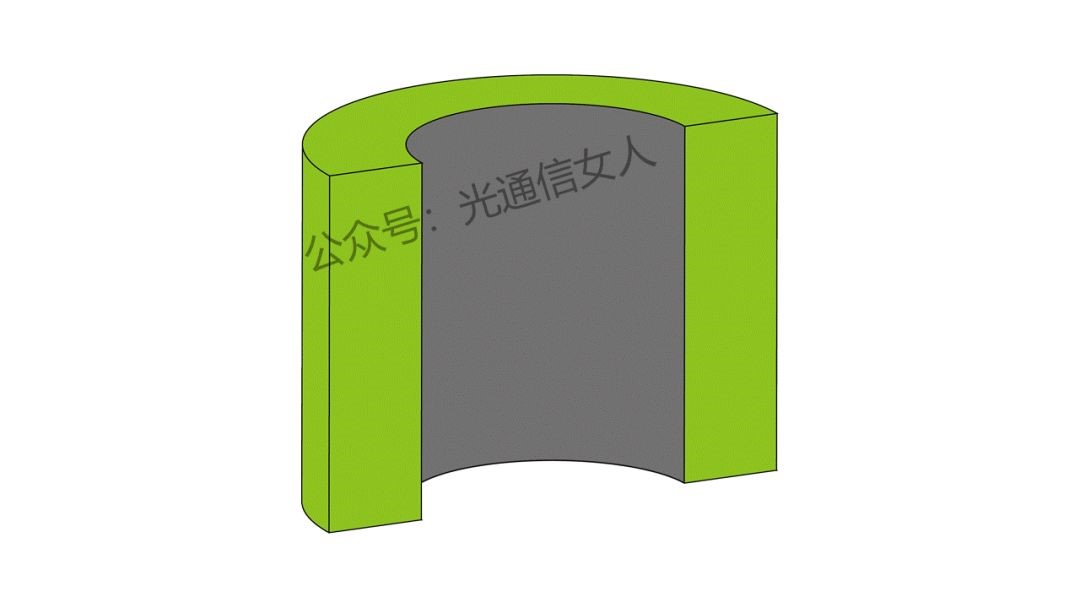

康宁用了“沉积锅底灰”式的方法,把要掺杂的氧化钛粉末沉积在玻璃管内侧,不再用一个单独的芯棒,就避免的芯包层之间的界面气泡。

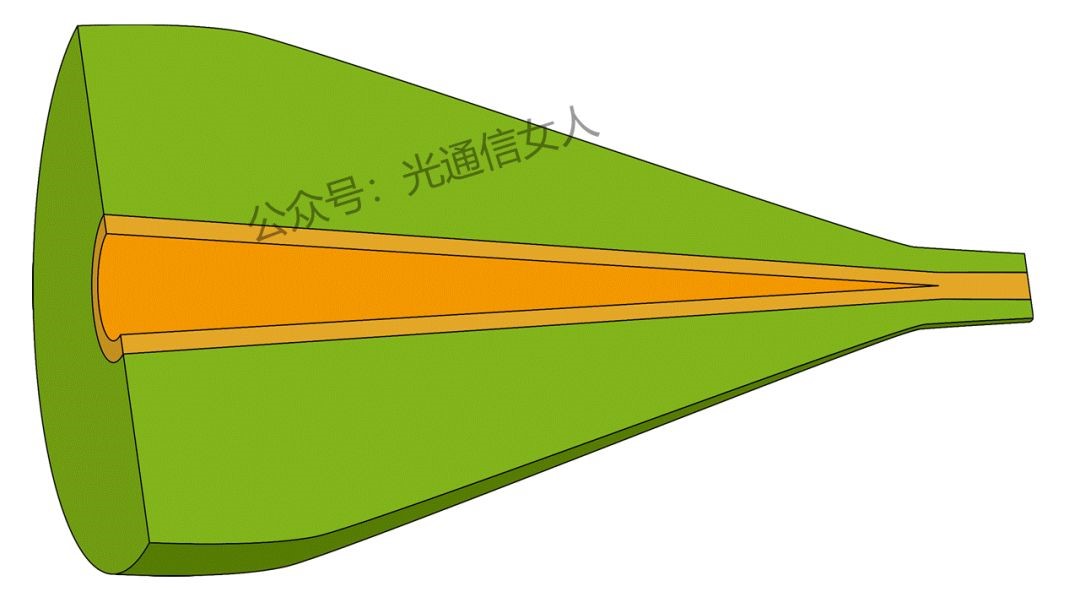

加热后,杂质会均匀的分散在玻璃管内壁附近,用来形成芯层。 这时候是一个内壁有杂质的空管,高温1900度拉丝,逐渐拉细过程里,内壁融合成芯

这种方法做出的第一根光纤

包层折射率 1.4584

芯层折射率 1.466

用的光源是钠光,波长589.3nm

理论上的芯直径小于3.02微米,就是单模传输。

损耗:16-17dB/km

这个时间是1970年的8月,用酸洗,或用高温做平滑度处理。

工艺改进到目前常用的方法,是1972年,用氧化锗替代氧化钛,直接一层层沉积,不再用热处理或者酸洗,而是直接得到平滑界面。(合订本的第188、189页)

1973年年末,美国进入经济危机,一直到1975年春天才逐渐缓解,虽然1972年更好的光纤有制造理论和能力,但并没有市场。

1975年,美国经济危机后,开始假设第一个光纤系统,

1977年,安装第一个光学通信系统,同时准备假设美国到英国的海底光缆。

1982年,贝尔拆分,康宁收到大量的单模光纤订单,

1983年末,康宁交付第一批单模光纤,市场的机会终于到了。

这是第一个驱动力,主要是语音通话。

1990年,世界上第一个互联网页

1994年,第一个IE浏览器, 第一个搜索引擎雅虎,第一个电商平台亚马逊....

1995年,微软的win95

这是光纤通信的第二个驱动力,互联网数据流量

1996年,光放大器技术成熟,波分复用开始部署,光纤的通信容量得到一个数量级的跃升。进入互联网时代,产生了巨大的资本泡沫

2001年,互联网泡沫破裂,我们行业产生了巨大的动荡

2003年至今,光信通信的有序良性发展。