Y7T105新飞通 早期用于WDM的窄线宽激光器

新飞通2011年收购了一个公司,Santur,他家的那个激光器虽然已经是20年的产品设计了,但依然摆在新飞通的官网页面上,这是早期一代,后来有了基于收购的emcore的外腔激光器,再再后来要做基于硅光微环谐振腔的小型外腔激光器,也是咱们这两天聊的内容。

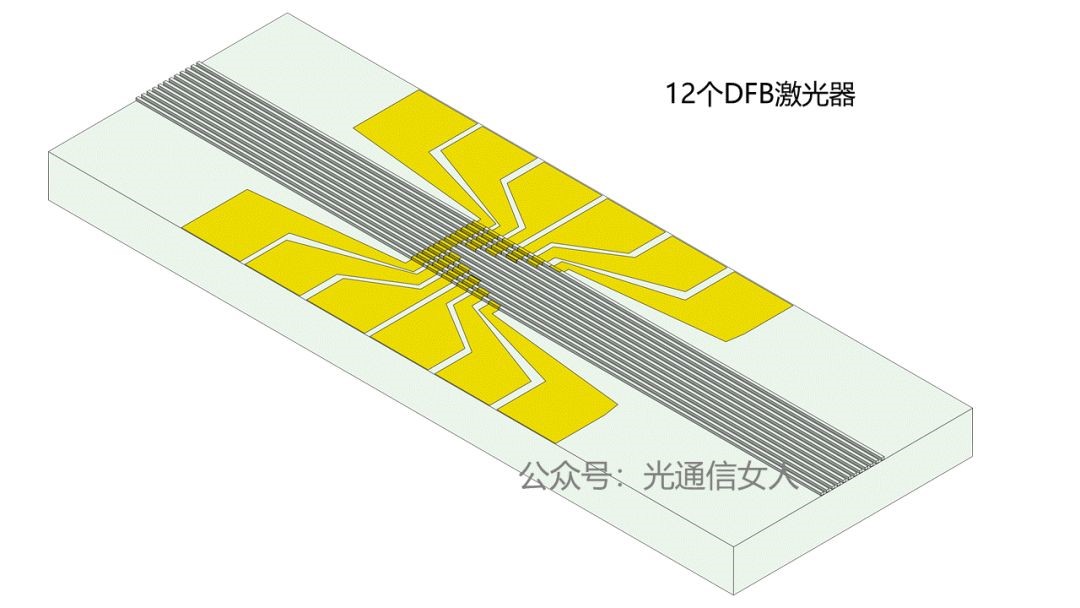

新飞通这个激光器,是个12选1的概念,与Y7T101的2波导阵列, Y7T29的4波导阵列,在理念上没有本质区别。

二十年前的波分复用,对波长的精准度要求很高,在一个wafer里去挑选合适波长的芯片,良率很低。

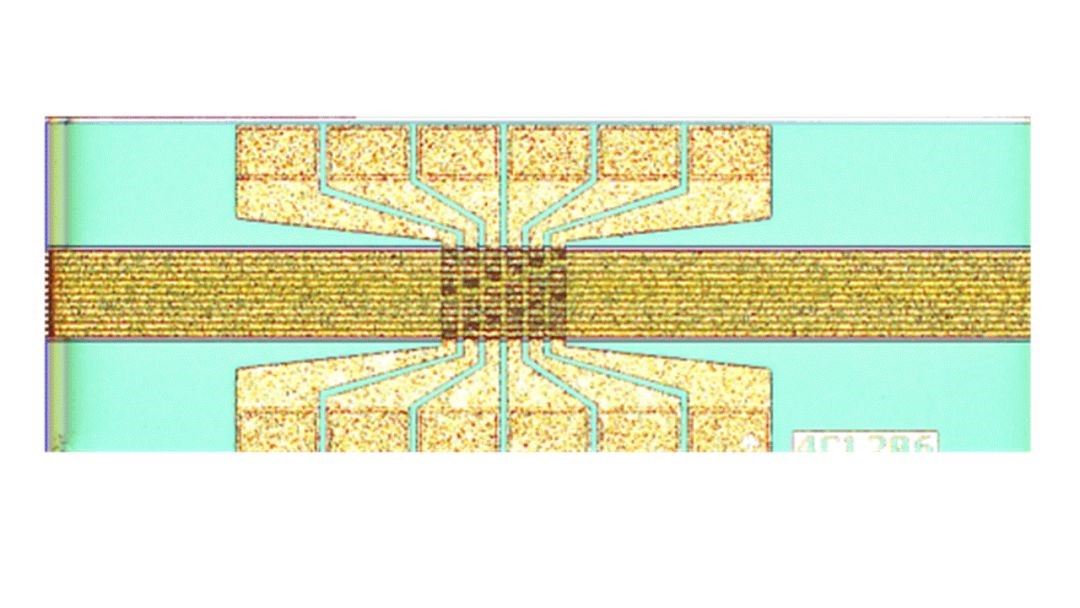

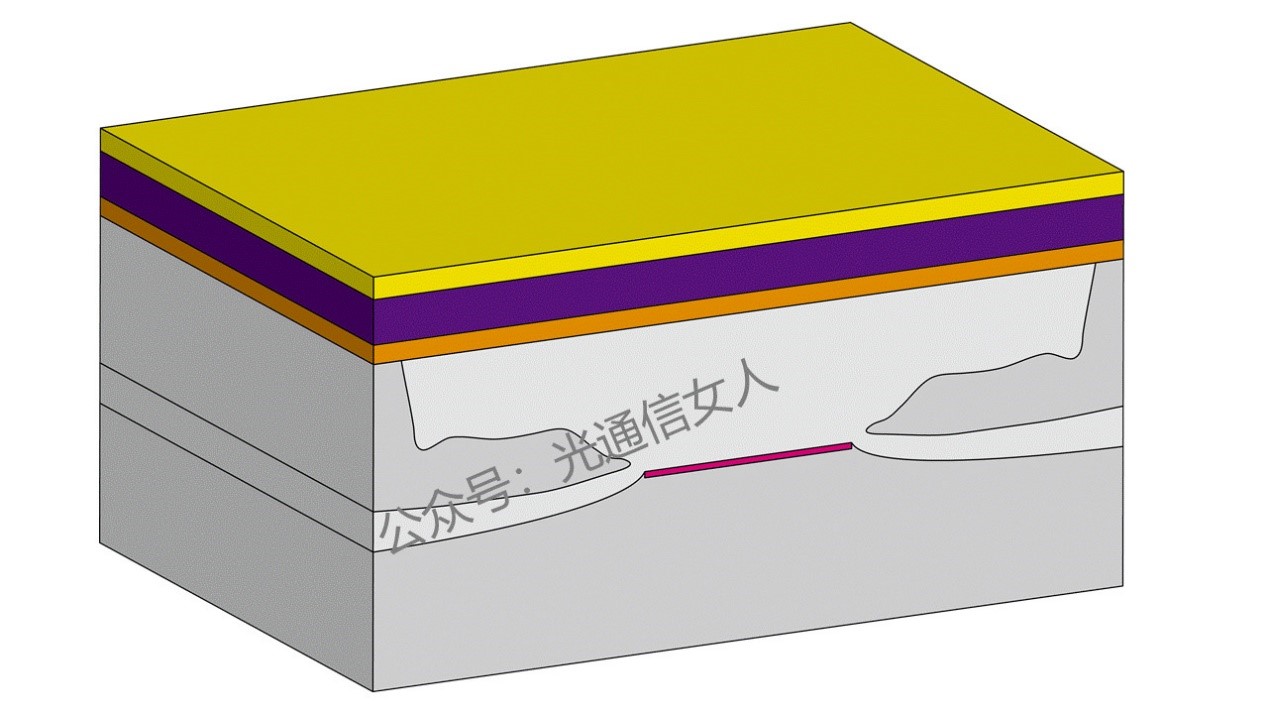

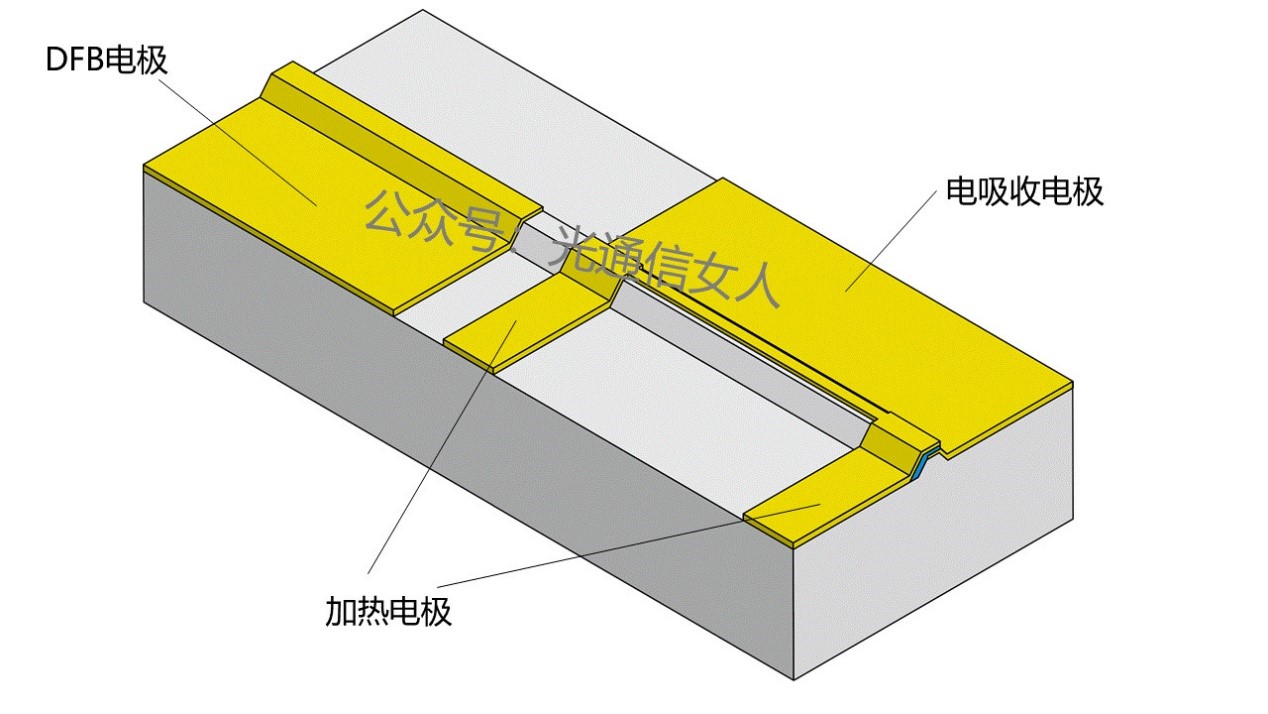

新飞通(Santur)就做了个12个激光器阵列,每一个约4微米宽的异质掩埋型波导,就是一个激光器。

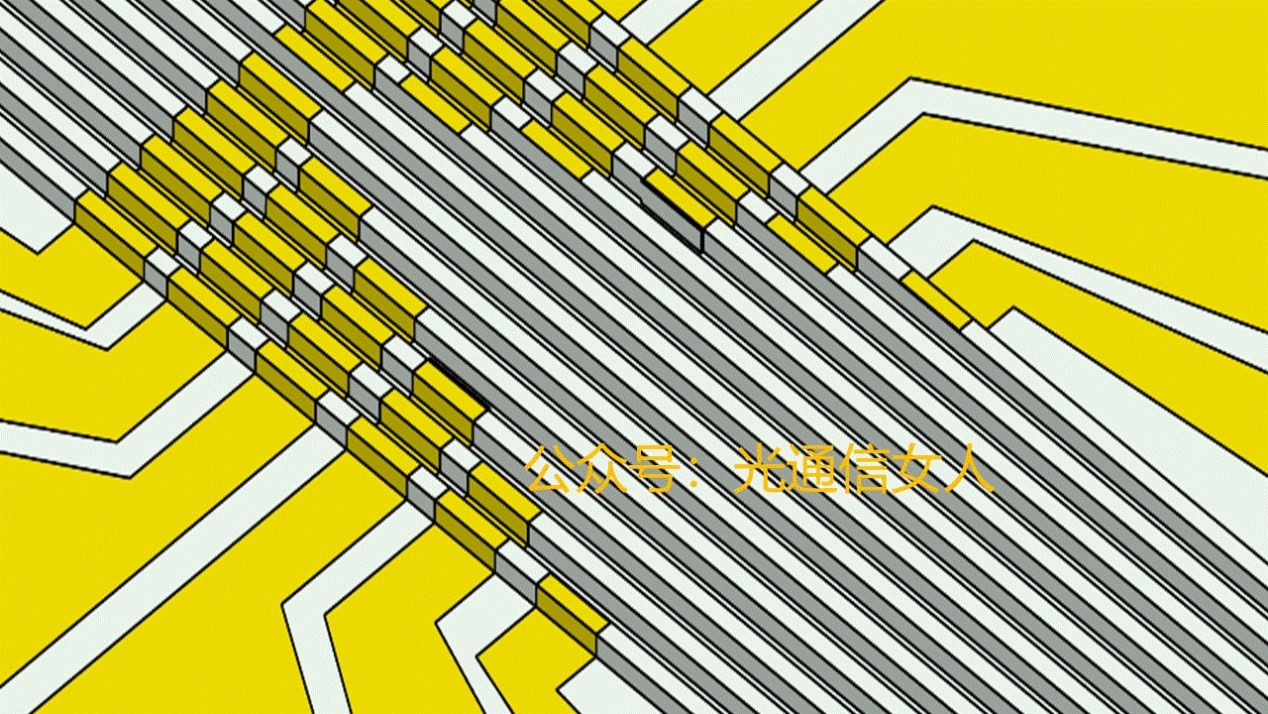

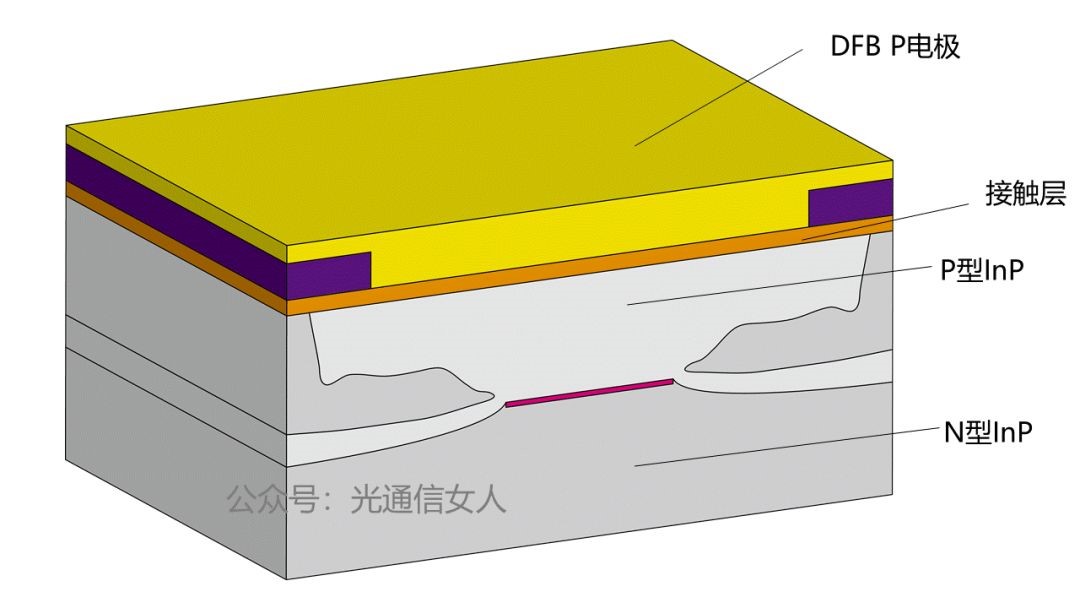

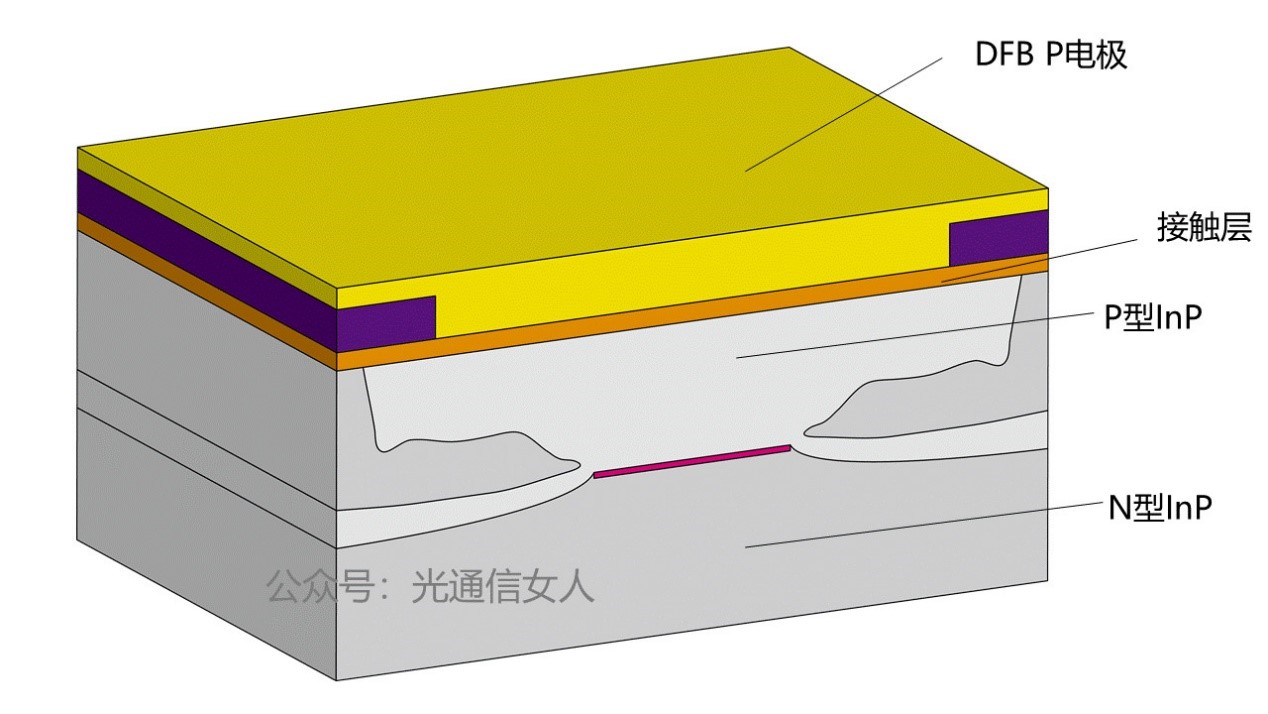

这12个波导,每一个都是异质掩埋型,以前我们聊过的。2021与2020年的光模块技术交流内容变化,里也提了,早些年的异质掩埋BH是下图这样,后期的SI-BH是为了提高带宽做的改进。

12个激光器,每一个的P电极都是各自引出的,其中一个给电流,这个激光器就发光,N电极是共用电极,在底部。

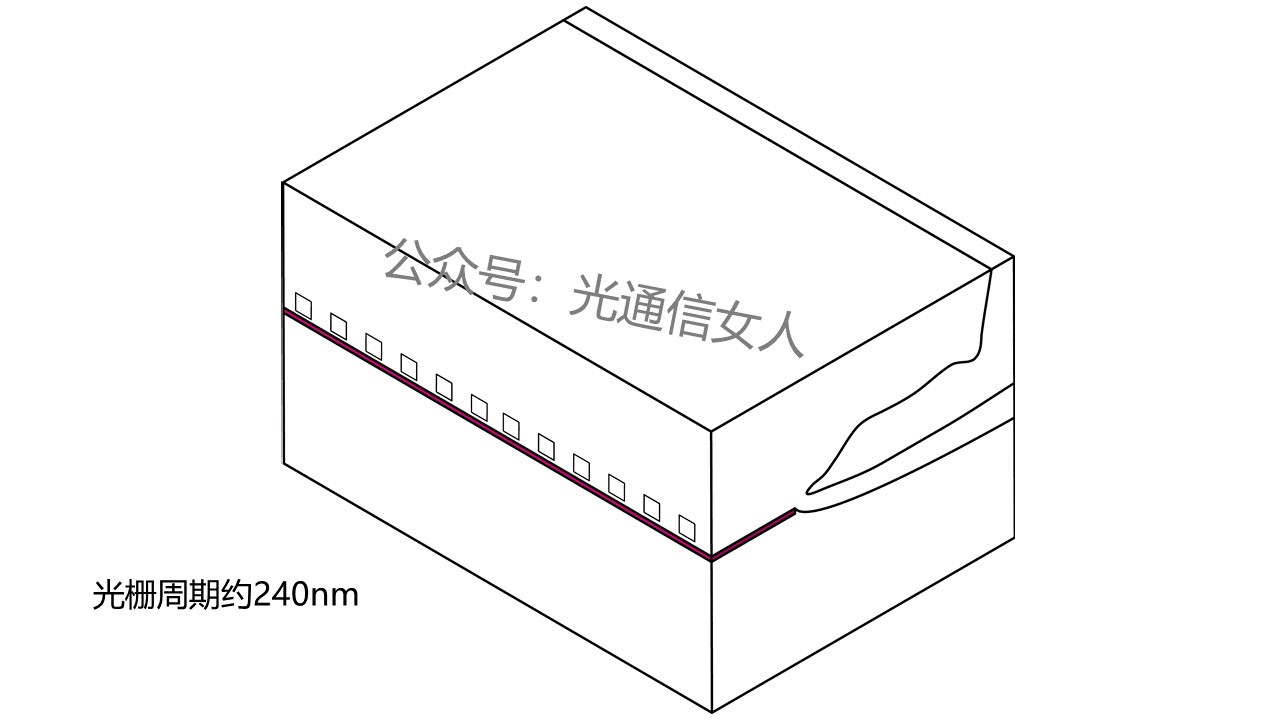

做12个激光器,为了选出合适的波长和边模抑制比。InP基DFB 1550nm左右,需要的光栅周期约240nm,但光谱宽度、边模抑制比、中心波长等主要参数其实是不受控的。

这是因为,解理面相对于光相位来说是随机状态,CWDM/灰光等简单应用,波长精度要求不高,还略能选出符合要求的芯片。

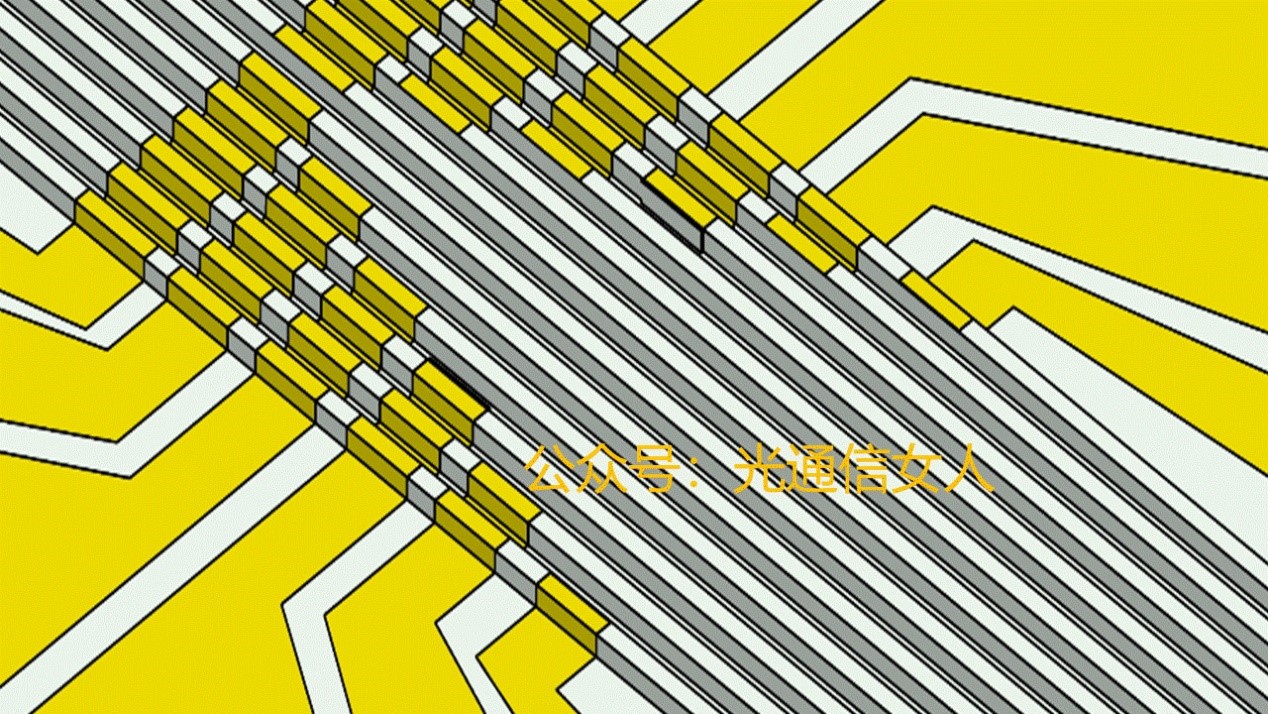

DWDM,则不同,波长准确度要求相当高,二十年前的工艺,成本很高,Santur的思路是,在一组激光器阵列里,设计三组不同周期的光栅,且每个周期光栅按90度相位逐次排列,总共形成12种不同组合。

选出符合波长要求的机会大大增加。

另外,电极键合焊垫在波导两侧,而电流的导入是需要跨过一些区域的。

需要电极接触的,在紫色钝化层(也是高阻区)开窗来做P型接触。

只是过渡,不需要接触的,就不开窗,保持电隔离。

就能做12个P电极分布来选型了。

这是常见的结构。

当时的Santur还做了功能二次提升,可以加光衰,用电吸收做衰减控制。

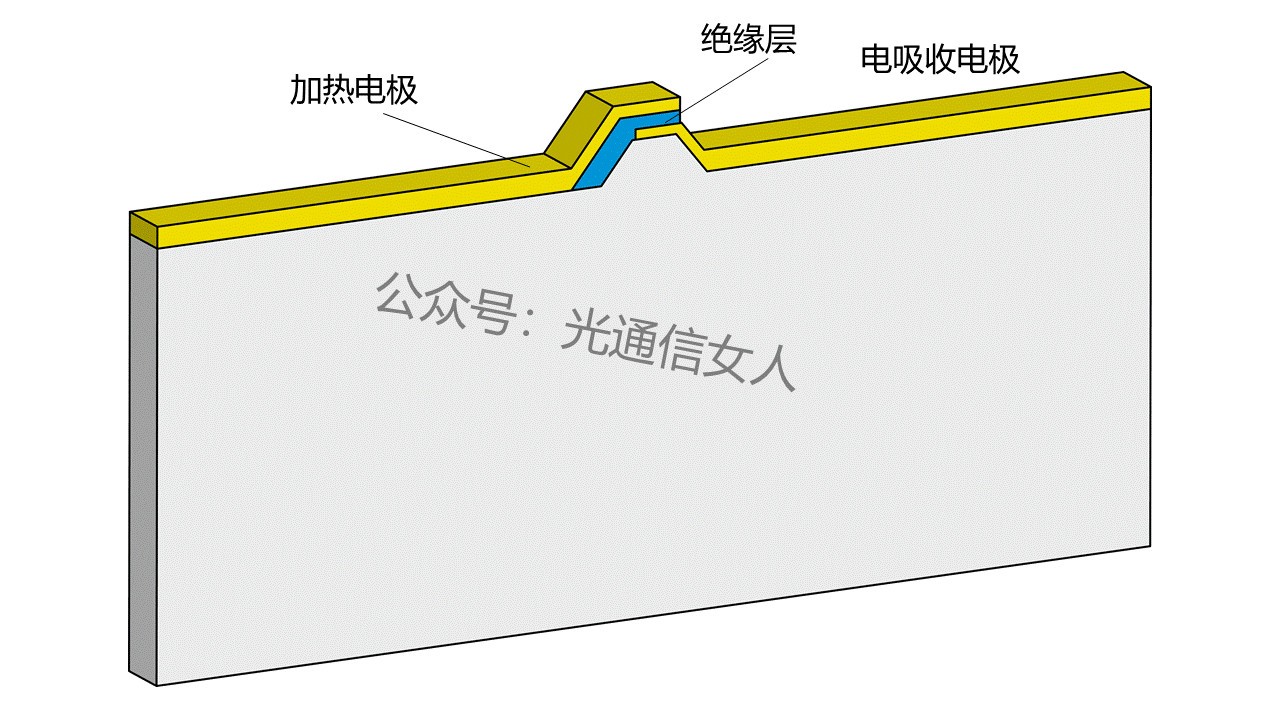

同时电吸收材料的折射率温度变化和DFB不一样,电吸收的波长与温度漂移是每度约0.5nm,DFB的波长与温度漂移是每度约0.1nm

为了保持波长一致性,需要在整体TEC温度控制的前提下,进行二次温度精准对标。

前端有个蓝色部分,是两个电极的绝缘隔离,放大如下所示。

小结:

阵列是为了选出波长,提高良率

掩埋型波导结构,是为了提高电光效率,

可选,加衰减控制,与InP DFB适配的衰减一般用电吸收(类似EML的装置,只是调制频率很低而已。)

如加衰减,需要温度精准控制,Santur有加热阻的进行二次温控的工艺。