Y7T217 量子点的SK生长法

更新时间:2021-08-05 10:08:46 阅读量:747

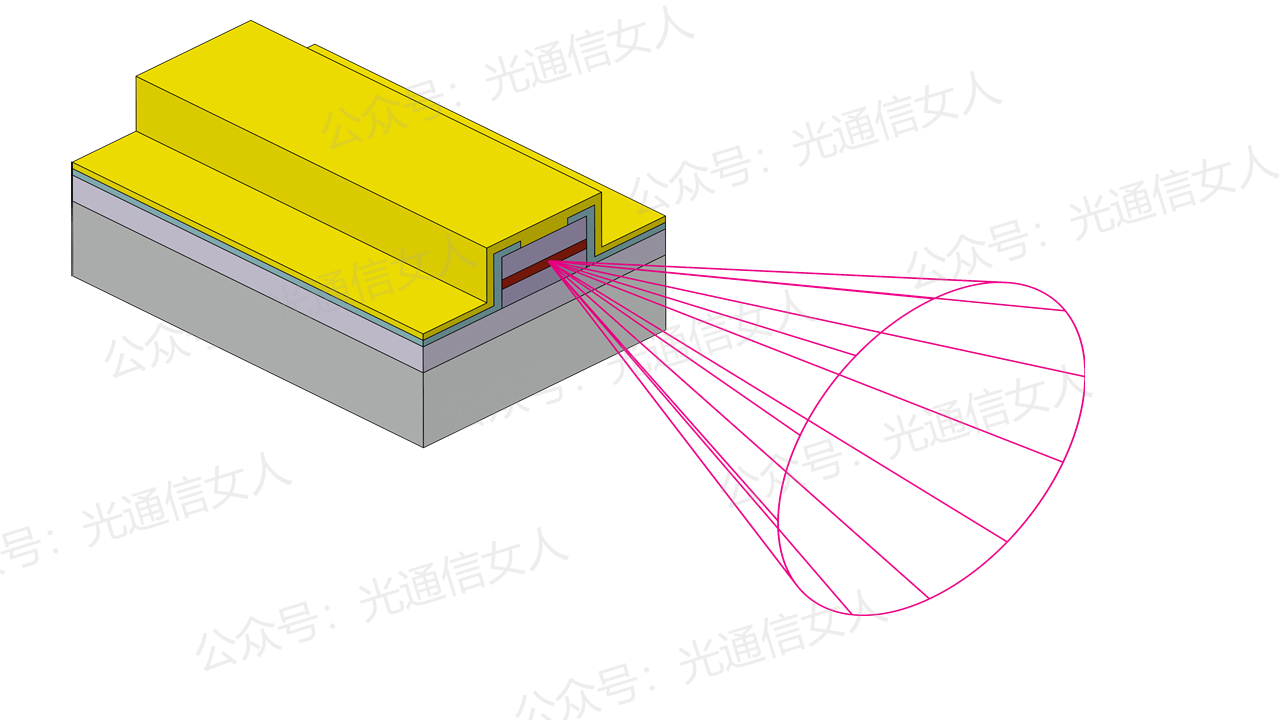

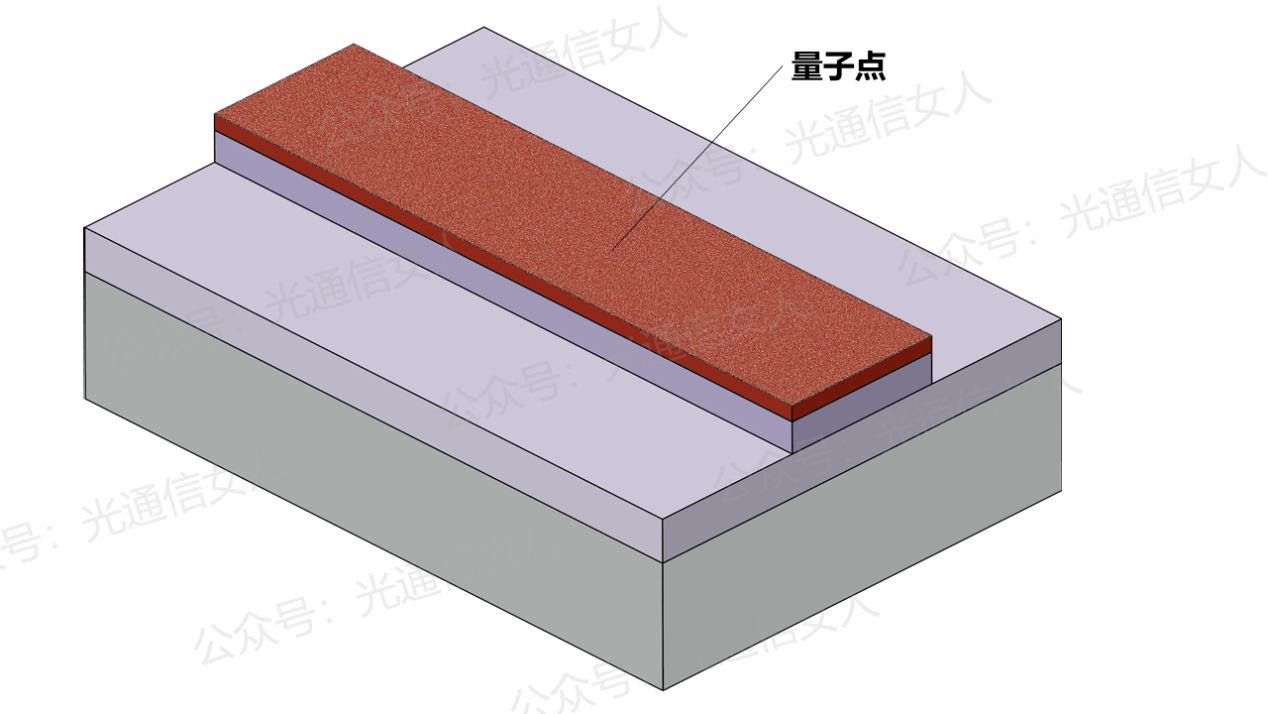

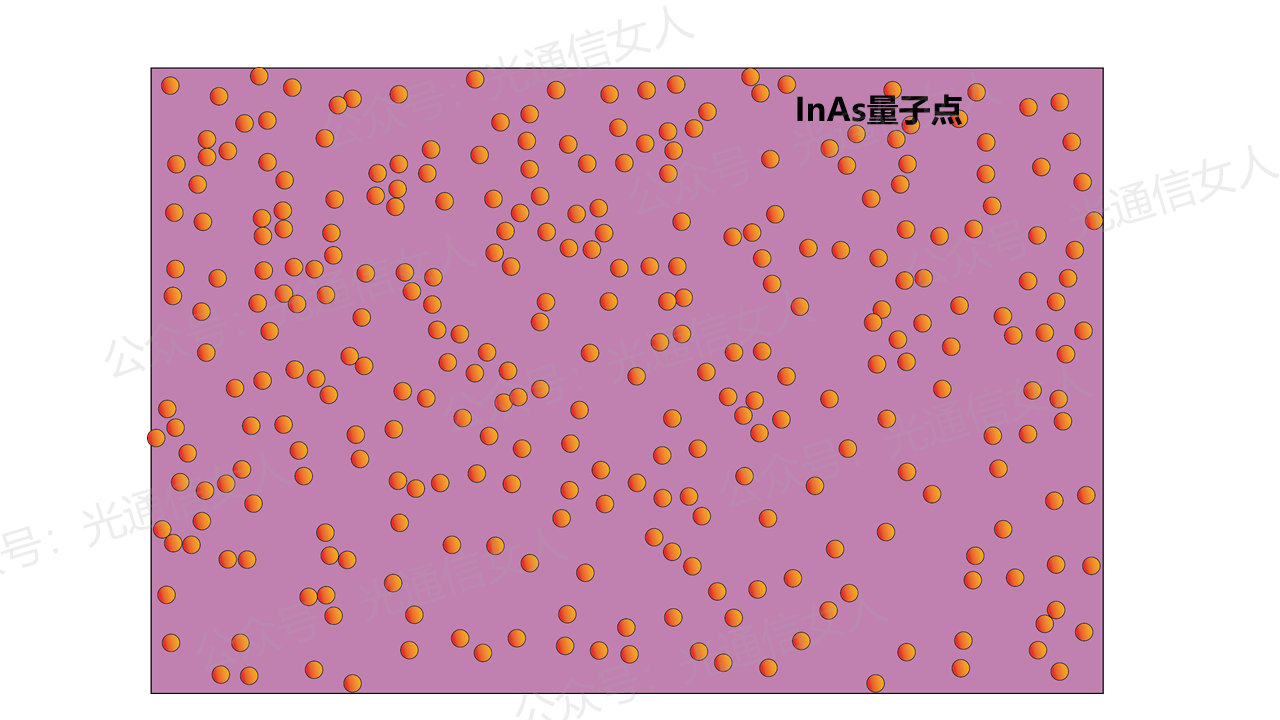

量子点激光器,说的是有源层用量子点,不用传统的量子阱。阱是一层层叠放,像千层饼,点像是芝麻粒状的分布

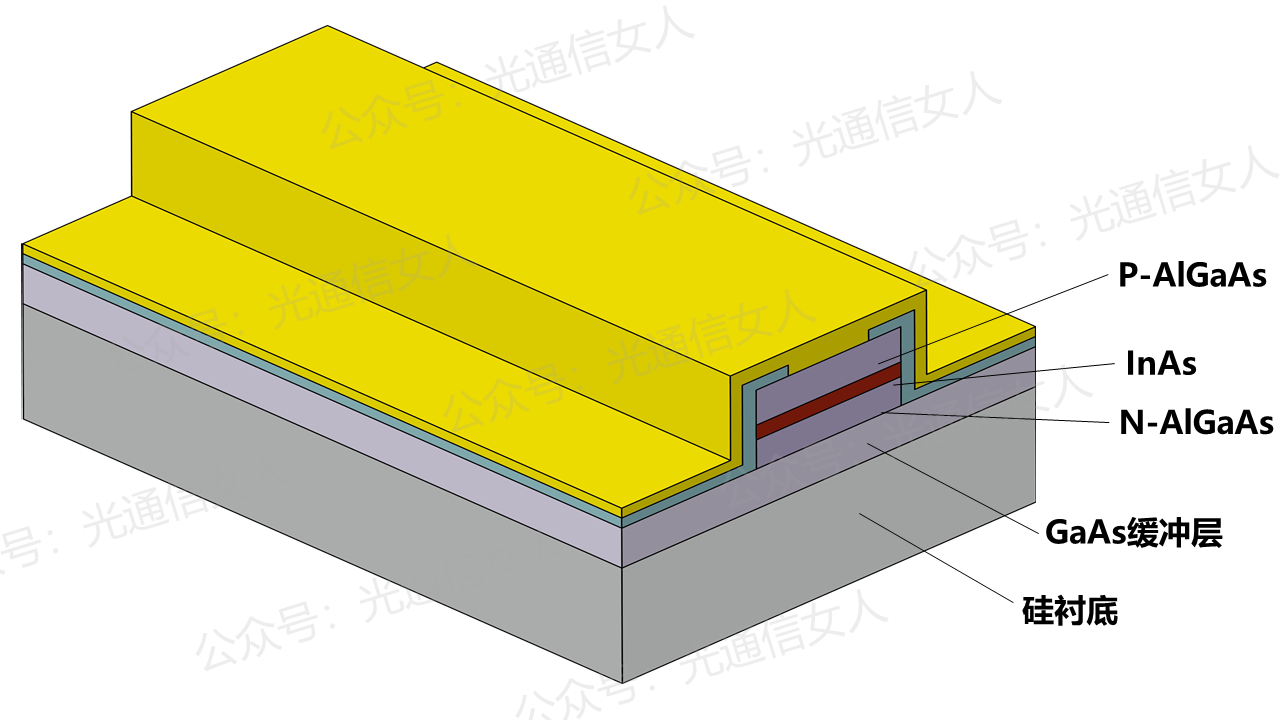

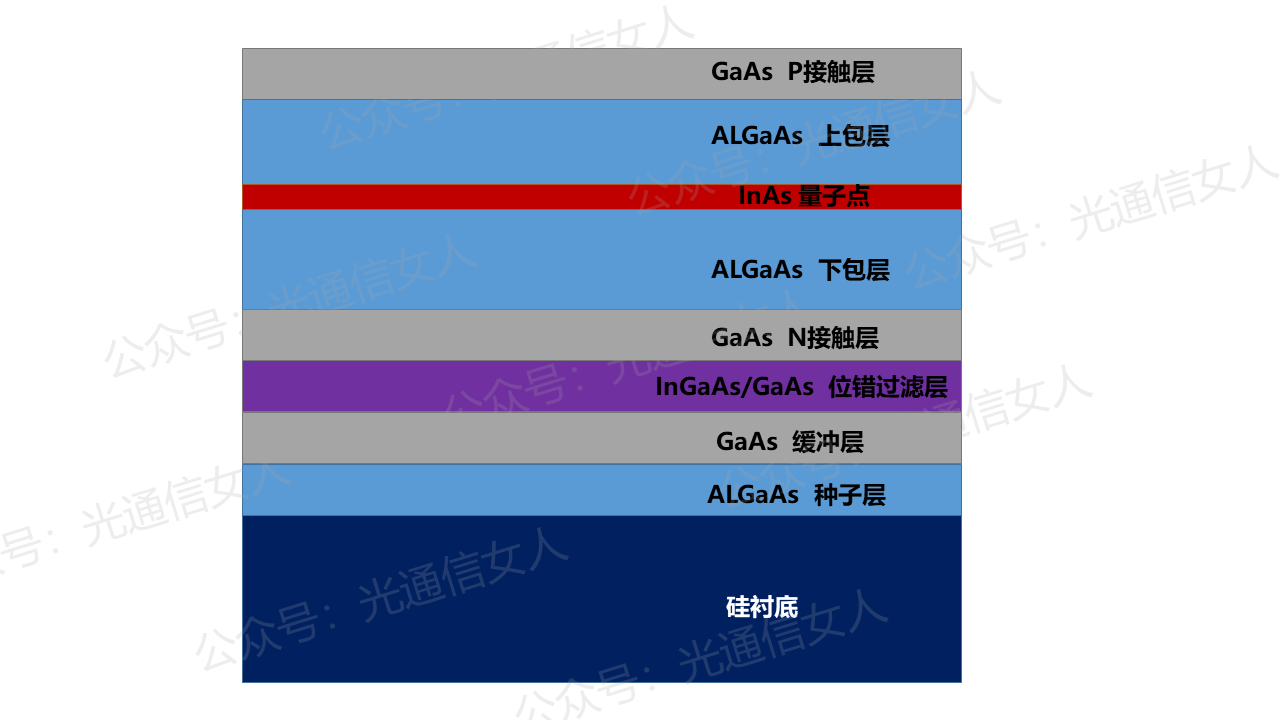

用在咱们光通信,量子点的材料一般是InAs,比较多。 配合的PN半导体和上下包层,AlGaAs比较多

为什么在N型AlGaAs下面要放缓冲层,这是因为量子点比较热闹的场景是硅基异质集成实现单片全集成方案的理想状态,阈值电流小,耐高温,量子点对晶格不匹配的耐受程度也比较高。

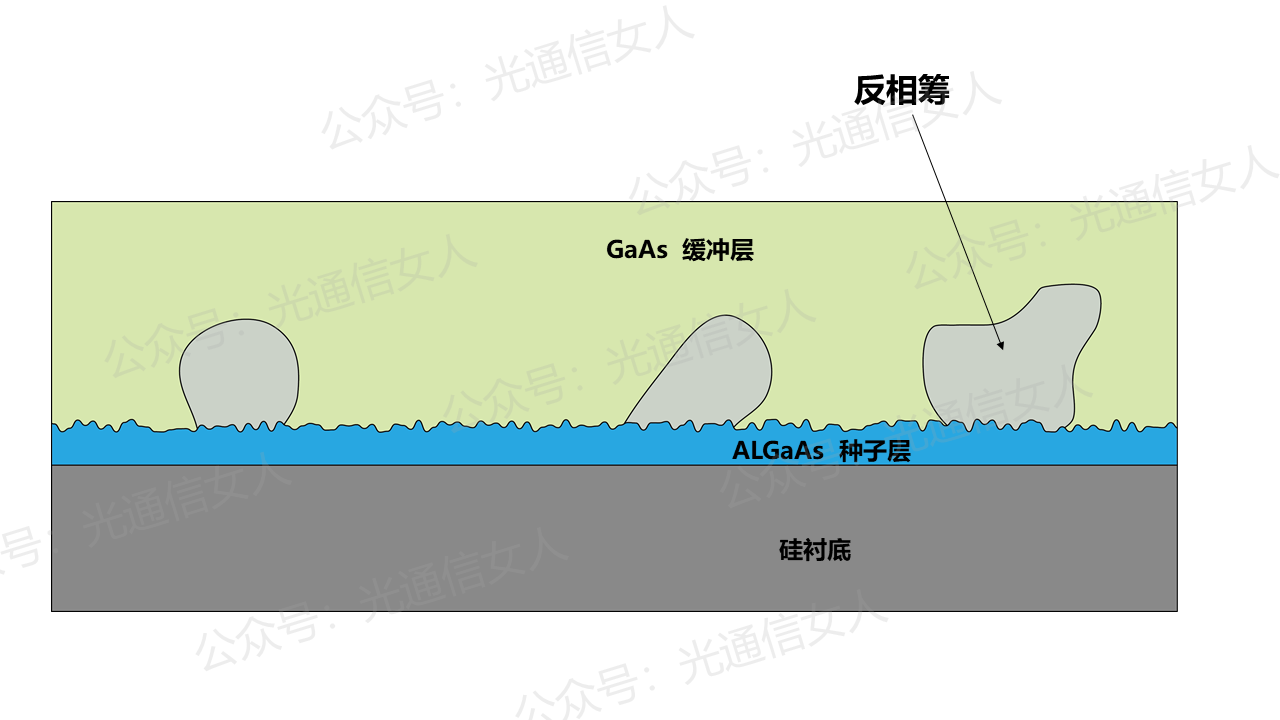

但是,硅和三五族有约4%的晶格失配,导致比较大的位错,位错到一定程度,还形成反向区域,这些都不能让它们出现在激光器P-I-N的正常晶体结构中。 缓冲层就是来吸纳这些引起可靠性风险的区间的

如果缓冲层还不行,再多加几层,做位错的过滤层

虽然大家研究的很多,量子点激光器的可靠性风险,依然还是挺难客服的。回主题,继续剥离激光器,看量子点

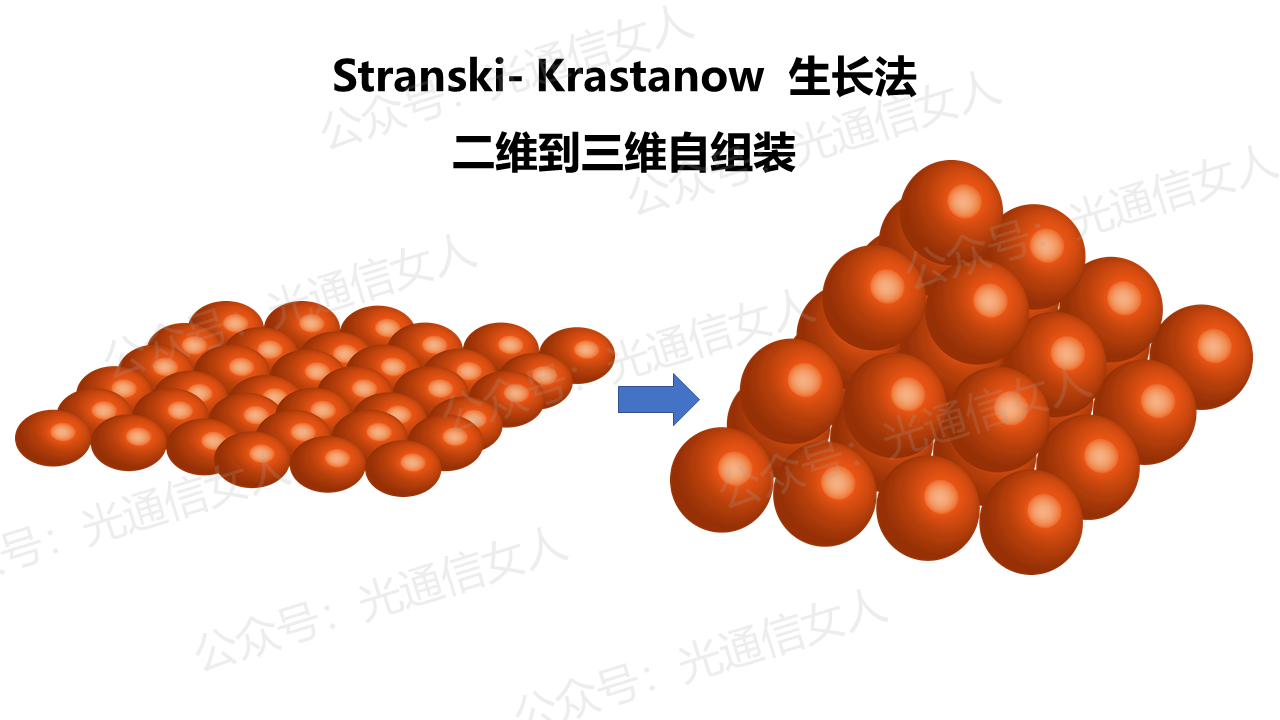

放大到0.1微米区间来看,量子点是孤岛式的分布,常用的外延生长,是MBE分子束外延设备,利用Stranski- Krastanow 生长法形成。

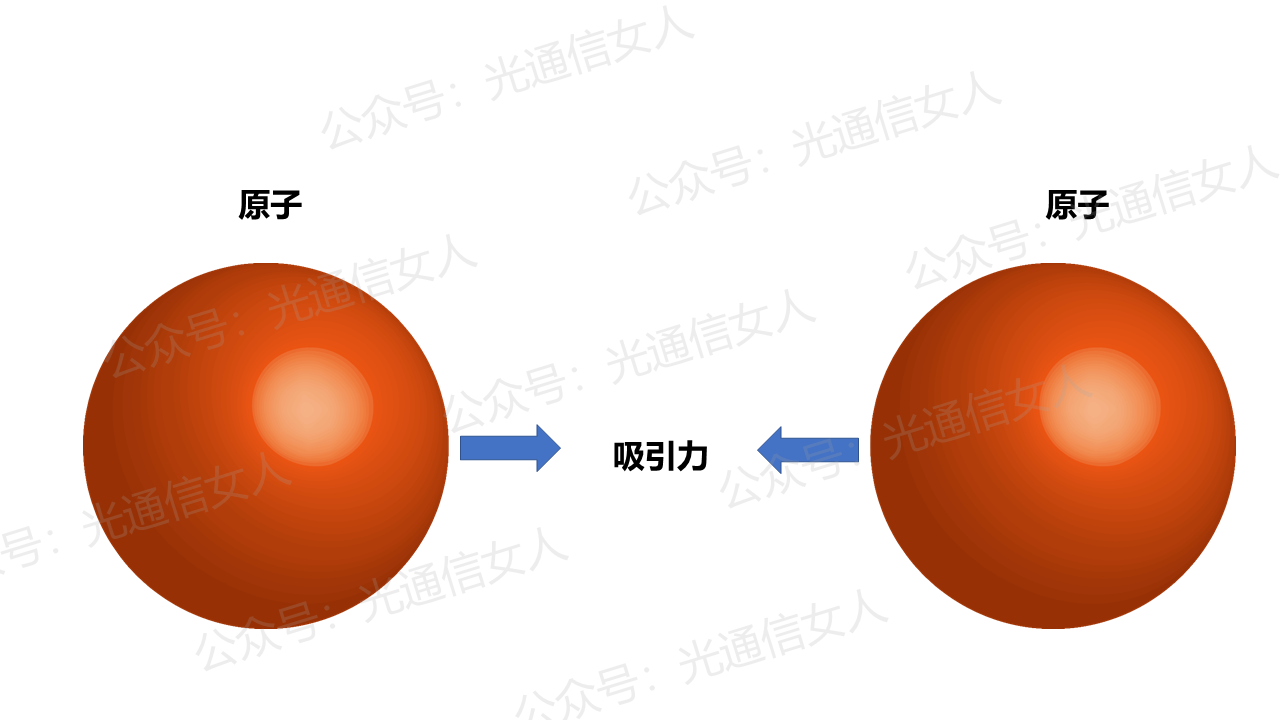

啥叫个SK生长法,原子和原子的组成,成为晶体,晶体属于固体,是原子和原子之间的引力互相吸附在一起,形成固定位置。 晶体是原子之间的排列呈现规则状态。

原子和原子,有吸附力,有引力,我们都玩过“磁力球”吧

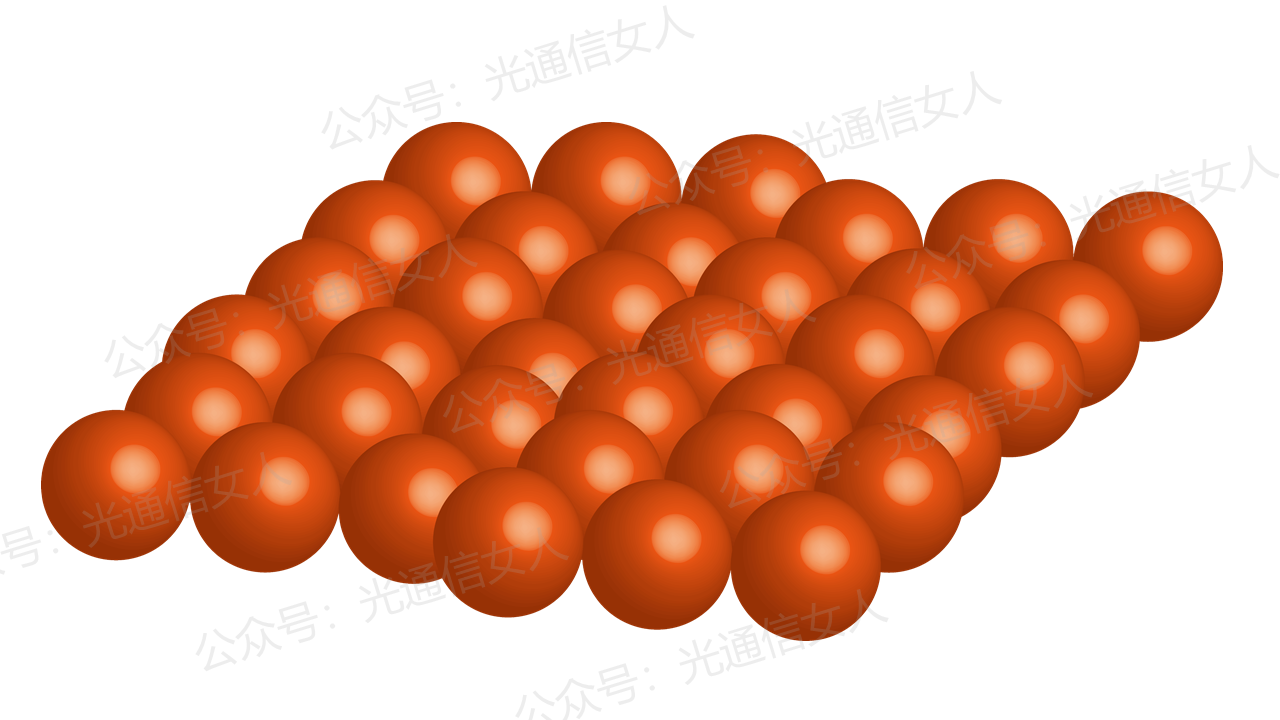

SK法,用磁力球去想象,就很简单。 先是长一层,

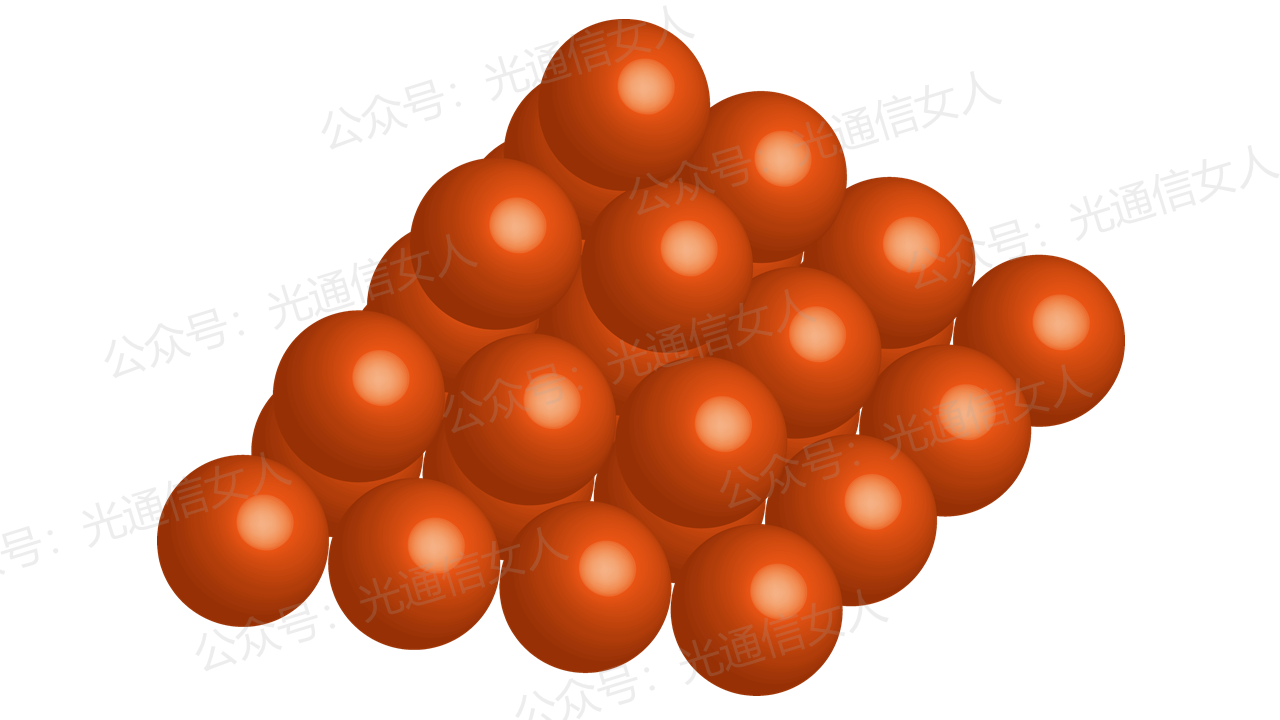

当这一层“磁力球”长到一个临界点时, 我们就发现这些磁力球啪一下成多层了。

这个过程,就是SK生长法,也叫“自组装”,也叫二维三维转换工艺,控制的是转换临界点。