Y8T127 区分光模块与光引擎,OBO与CPO

光引擎这个词,说的越来越多,今天略微区分一下光模块和光引擎。

光模块,Transceiver,光收发一体(信号转换)模块。光模块的根本目的是把交换的电信号与传输的光信号做互相转换。 这是核心功能。

但是把光模块独立出来,是产业规模越来越大,要降低产业的成本,就要从各自设计的思路汇总后形成特定的一些标准化体系,各个厂家就能通用,就能互操作。

光模块的低成本,是通过产业大规模的互操作实现的,光模块的外形是有特定的标准,电接口有特定标准,光接口也有特定的标准,对内部光学信号/电学信号也有标准做详细规范,数字诊断软件接口也是有特定标准体系的。

当产业链制造光模块时,会形成“通用”,买同样类型的激光器芯片,电芯片,外壳等,这比定制要便宜很多。 对模块厂家来说,卖给ABCD几家客户,设计与生产的绝大部分步骤是一样的,对自己来说也是低成本。对买光模块的甲方来说,可以任意选择EFGH供应商,谁家的质量好且便宜,才选。

当光模块满足互操作这个关键因素后,其实是全产业链受益的。

光模块,指的是核心光电转换功能+外围辅助。外围辅助在产业规范中用于降低大规模制造业的产业成本,类似咱们买螺丝钉的规矩,为的是通用,通用的好处是省时省力省钱

什么是光引擎? 引擎这个词在汽车里见的多,汽车的核心功能是让轮子跑起来,引擎就是汽车的核心,其次一个汽车,还需要配个座椅,车窗,车门等辅助件,把基于引擎这个核心功能的部件,形成一个产品。

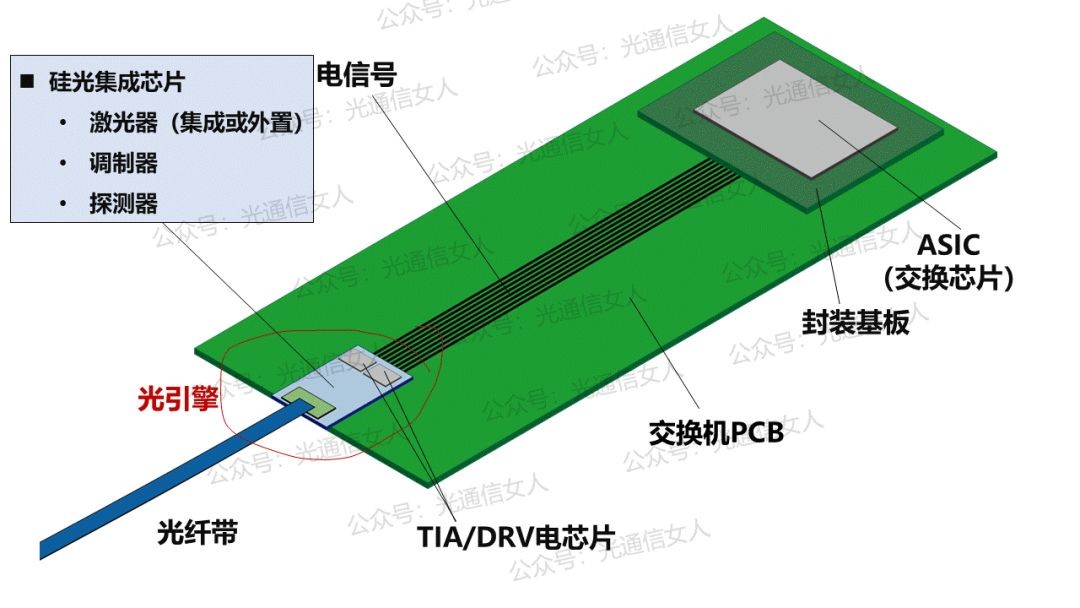

光引擎,就是光模块中用于实现光电信号转换的主要部分。 尤其现在硅光集成大规模应用后,把电光转换与光电转换的主要单元集成起来,不像传统光模块元器件非常零散,光引擎的组装和光模块的组装没有啥区别。在硅光集成里,把电芯片和硅光集成芯片,再加上与光纤的连接,就是一个完整的信号转换的“引擎”。

这个引擎,忽略了互操作的那些部分,不指定光接口、电接口、外形等等,只关心最核心的信号转换。光模块厂家把光引擎拿回来后,配上光接口电接口模块外壳,就基本完成光模块后期的互操作的部分。

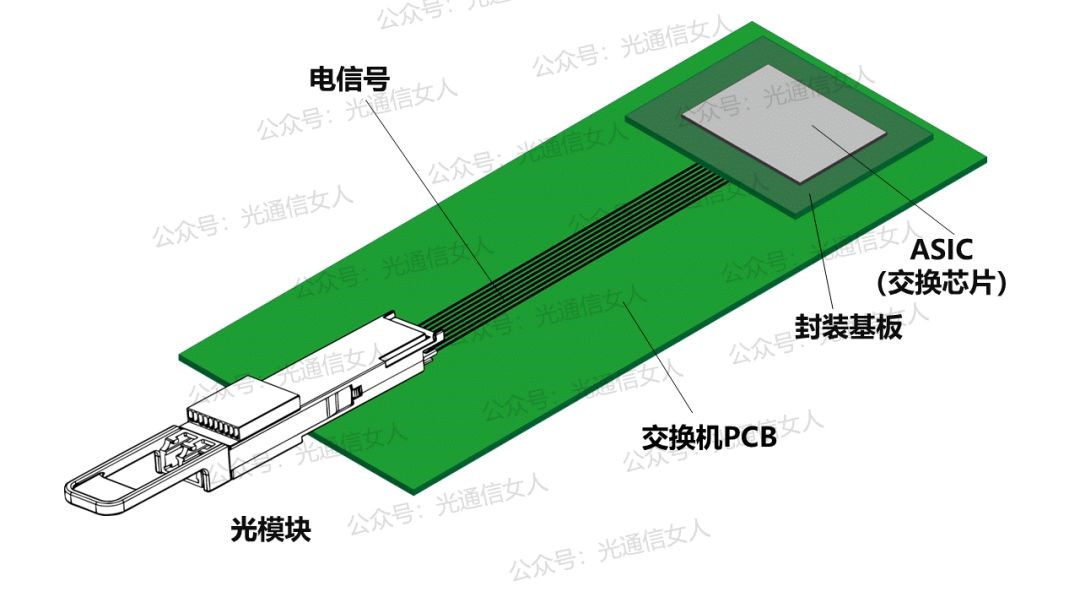

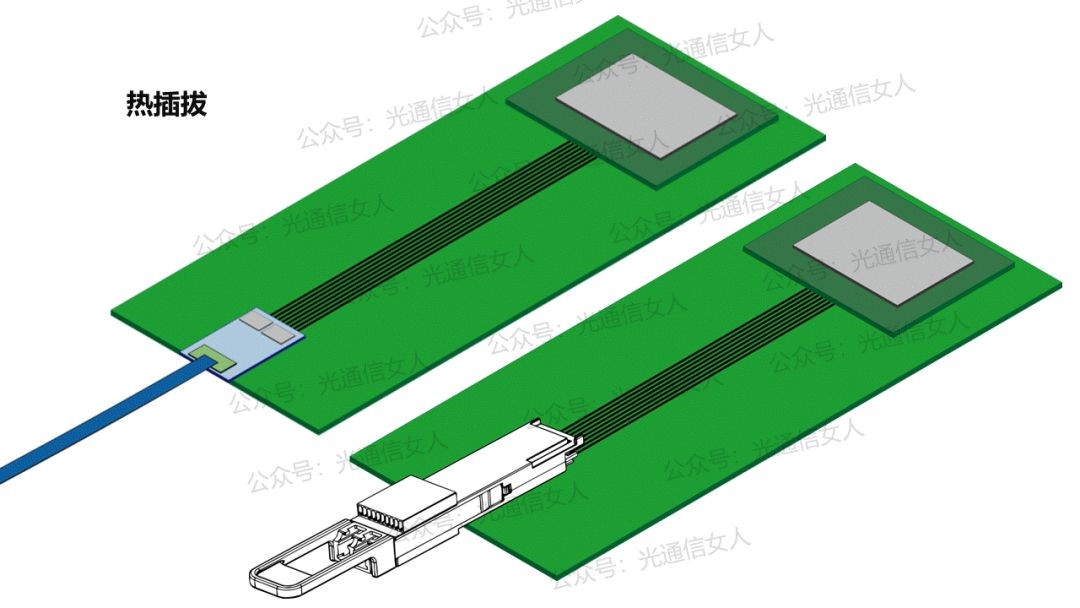

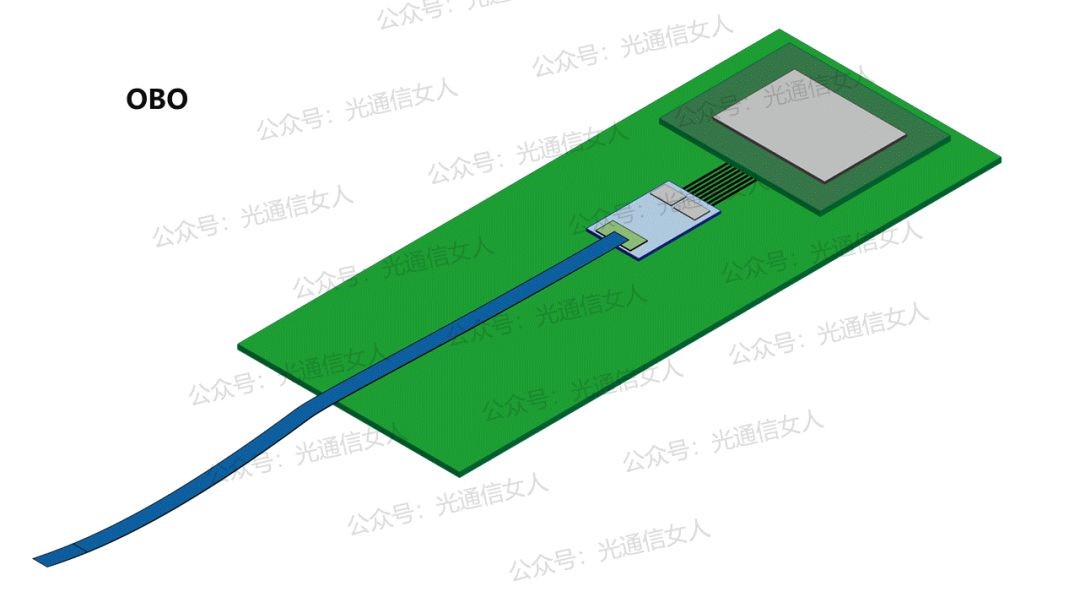

接着来聊一下,什么是OBO与CPO,这二者是区别于热插拔的,说的是光模块(或光引擎)与交换芯片的相对位置。

热插拔,光模块/光引擎,位于系统的前面板,为的是方便更换实现快速维修,因为光模块中的激光器是整个光纤通信系统中,故障率最高的一个二极管,一旦坏了,就需要最短时间换上新的模块,当然也想直接换激光器芯片,但芯片的尺寸和头发丝一样,且每个激光器芯片的参数都不一样,还害怕氧气与机械位移,总之,想可以,实际上做不到,光模块是这二十多年来可更换的包括激光器在内的最小单元。

热插拔,降低了维护成本,带来的问题是前面板的光模块光引擎距离交换芯片很远,电信号在PCB中走线很长,这在低速时没什么,在现在的高速400G\800G的光模块,做电路设计和PCB layout的小伙伴十分清楚,PCB的布线太长对信号来说劣化的有多严重。

为了缓解PCB的电信号太长引起的高速信号的劣化,其中的一个思路就是把引擎靠近交换芯片,这是OBO,COBO,就是光学在板这些词提起来的原因。

从光在PCB板外(前面板),把光学引擎移到PCB板的中间来,光学在板的目的就是降低电信号连接距离

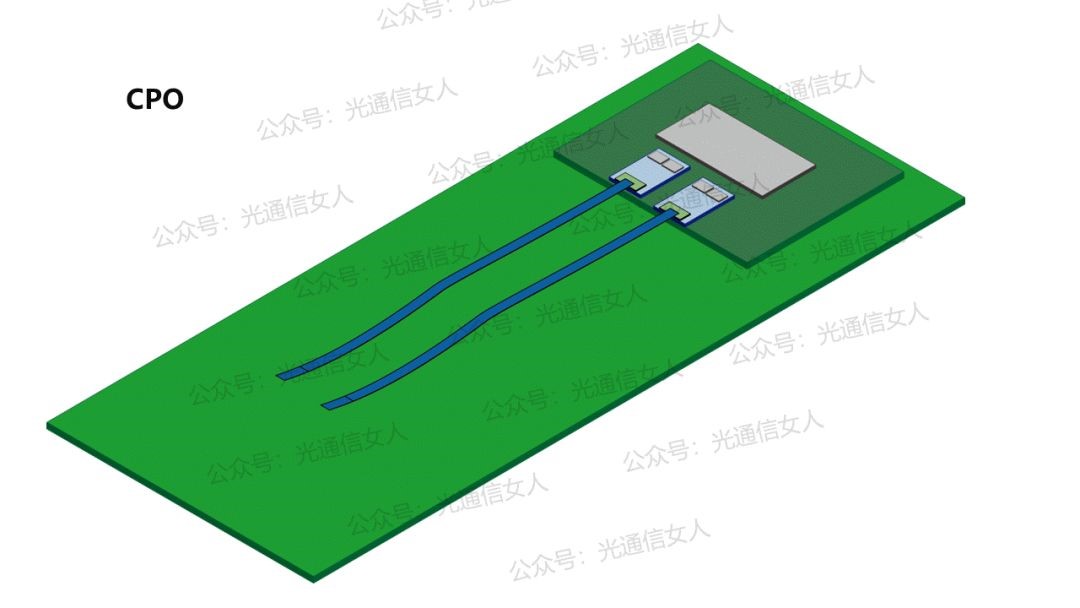

CPO,共封装光学,就是把光引擎直接移到交换芯片的封装基板上,“共”封装,彻底让光学引擎和交换芯片的电连接距离短到极限。

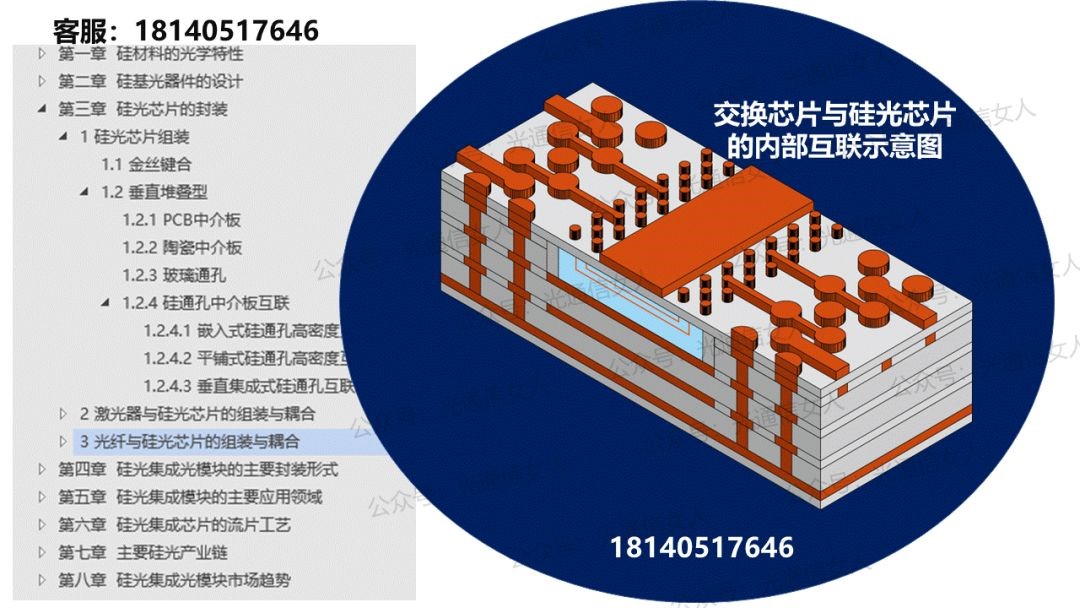

共封装的话,整个的芯片互联就在半导体的硅基晶圆上制作了,不是咱们光模块之前的PCB layout的布线思路。 我在《用于光模块的硅光集成芯片技术与市场 》这份材料中花了比较大的篇幅来说硅光芯片的电学组装。