Y8T202 光纤与通信

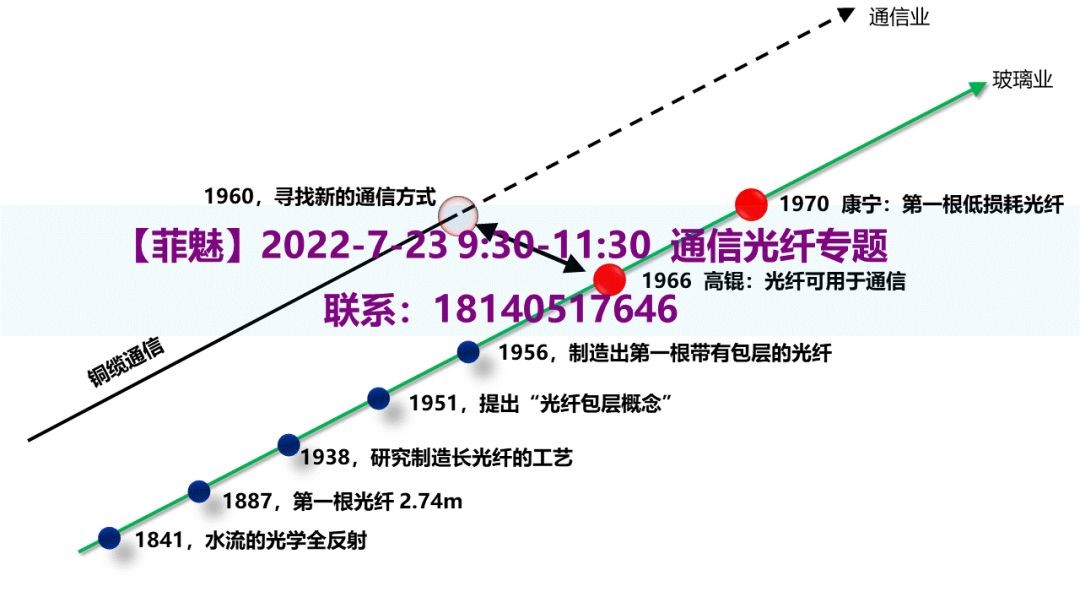

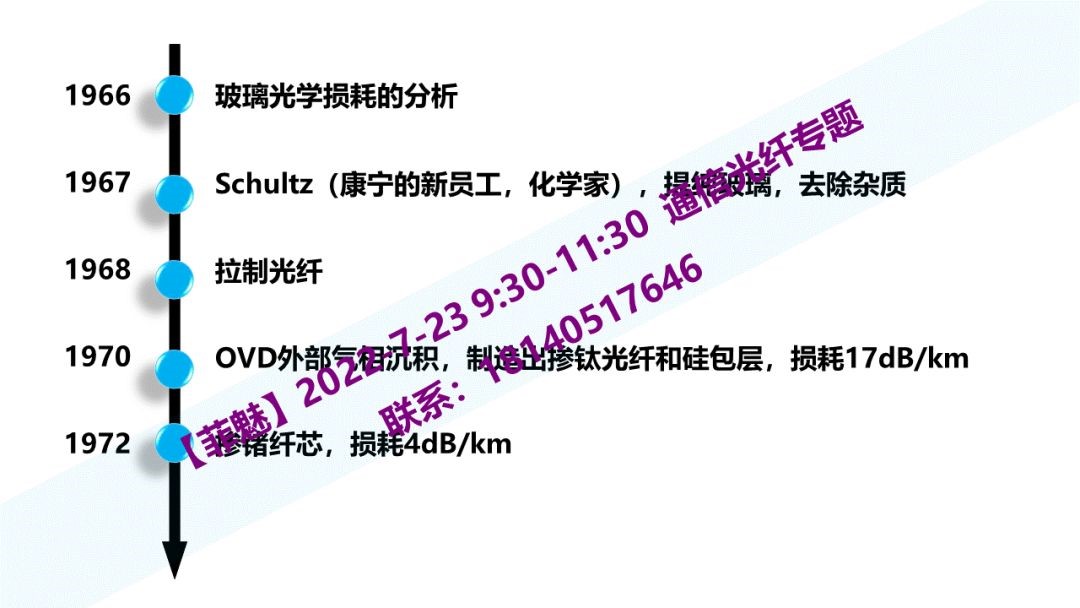

1966年是光纤通信的里程碑,1970年也是光纤通信的里程碑点,这一段称之为光纤通信的起点。

在《光模块/光器件/光芯片》的系列解析里,常提到一个词,就是我们的技术指标的设置来源于两个方面

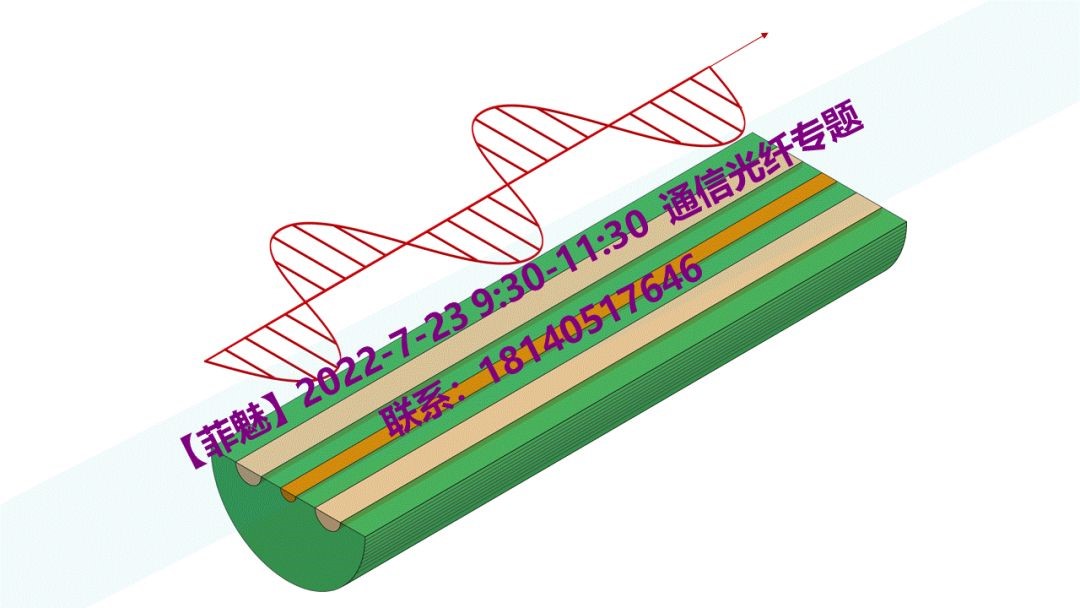

一个是“光纤”的需求,另一个是“通信”的需求,通信我们容易理解。光纤做为一个玻璃纤维,在方方面面对光模块/光芯片提出要求,波长,谱宽/线宽,谱宽展宽因子(啁啾),横模、纵模、色散、损耗、功率密度、非线性效应.....

归根结底,光模块是为了光纤做为通信介质来服务的,这周末用两个小时,聊一聊光纤的工艺和材料,对应了哪些模块的性能。

分三个时间节点来说

1966年之前

1966-1970年

1970年后

■1966年前的通信与光纤

通信(通话)业的发展遇到了瓶颈

那时候的信息通道主要是语音电话,

1876年,贝尔电话专利

1878年,碳精送话器

1880年,共电式电话机

1891年,手摇式电话机

....

语音信息的传递通过金属线,主要是铜线来进行。一根线可以同时传送多组语音信号,用的是TDM的时分复用技术,这个技术和咱们光模块的SERDES其实是一样的原理不同的表述Y8T158 电MUX/DEMUX、SERDES和Gearbox是同一种说法

当更多更多的用户荷载在同一根电话线时,能降低布线成本,带来的问题就是信息频率提高了。

金属线有个现象“趋肤效应”,频率越高,用于传递信息的电流就在电-磁-电的作用下被驱赶到导体的边缘,损耗增加。

频率越高,损耗越大,这是金属线的特点。

通信成本的降低是主要需求,早期通过TDM方式就实打实的降低了成本,几百个用户共用一根通信电缆,成本当然低。

上世纪五十年代,这个年代我们感知一下,这是进入全球宏观和平的时代,民用电话的需求非常强烈,但TDM与铜缆的配合,要么趋肤效应导致传不远(损耗大),需要多个中继站,这需要成本增加,要么少一些用户复用,降低频率,这少了中继成本,但增加了布线成本,需要多个铜缆x每个铜缆的负载用户信息量=总信息量。

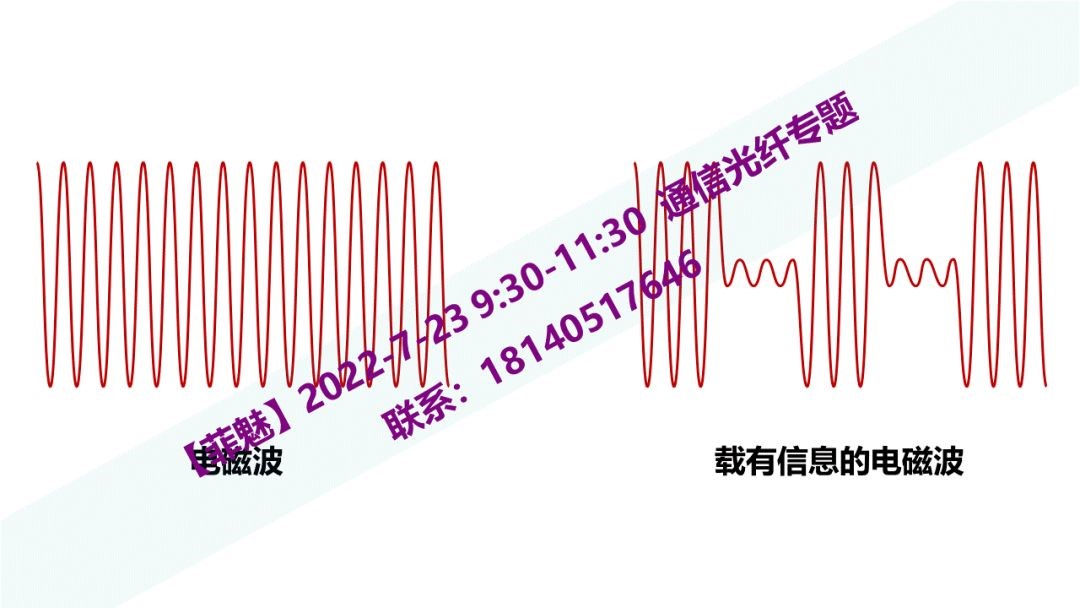

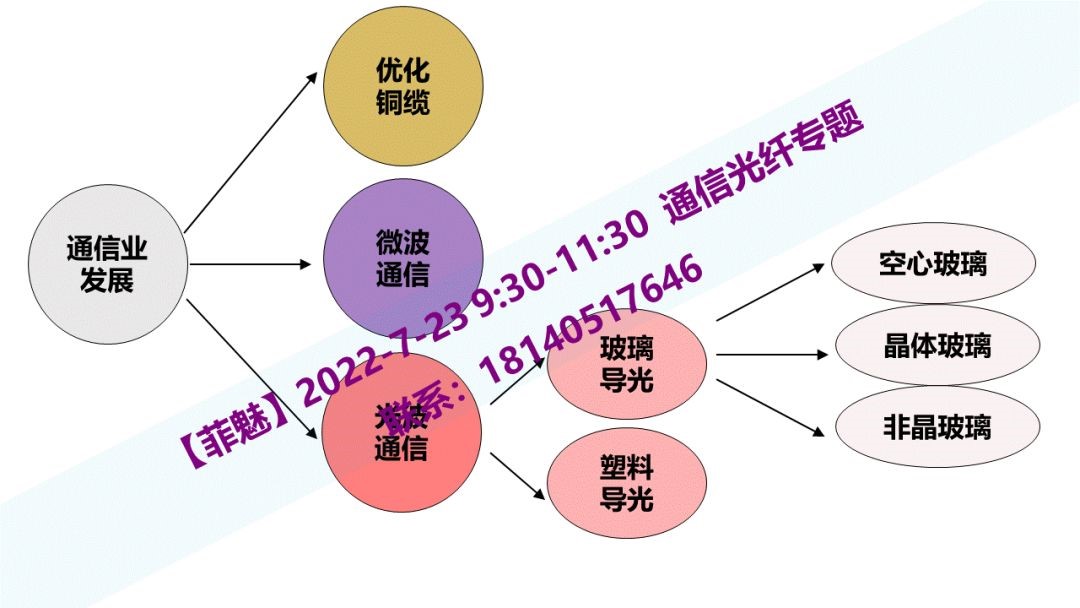

这个时候对于通信下一步如何发展,很多科学家开始研究,比如用电磁波做为信息载波,做通信方式,放弃金属线直接传送,避免趋肤效应。

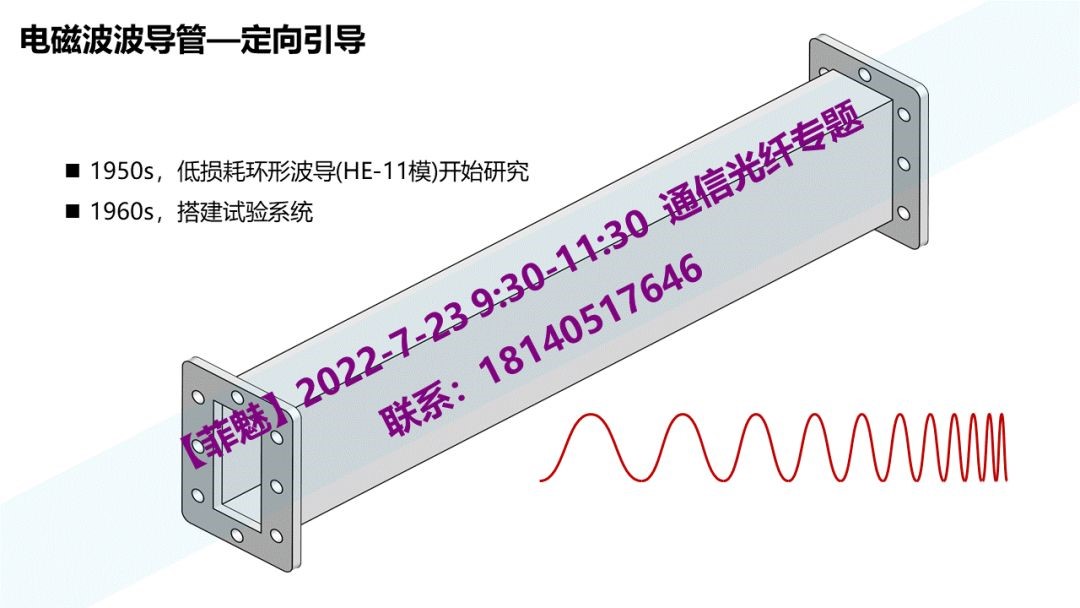

那个年代用“空心”的金属管来低损耗传输电磁波波导,已经在通信业有了一些研究

1957年高锟院士毕业后在ITT的子公司标准电话与电缆有限公司工作。

电话与电缆,这两个词标重点。

高锟院士有个工作任务,为电磁波找到新的传输方法,主要是低损耗的传输方法

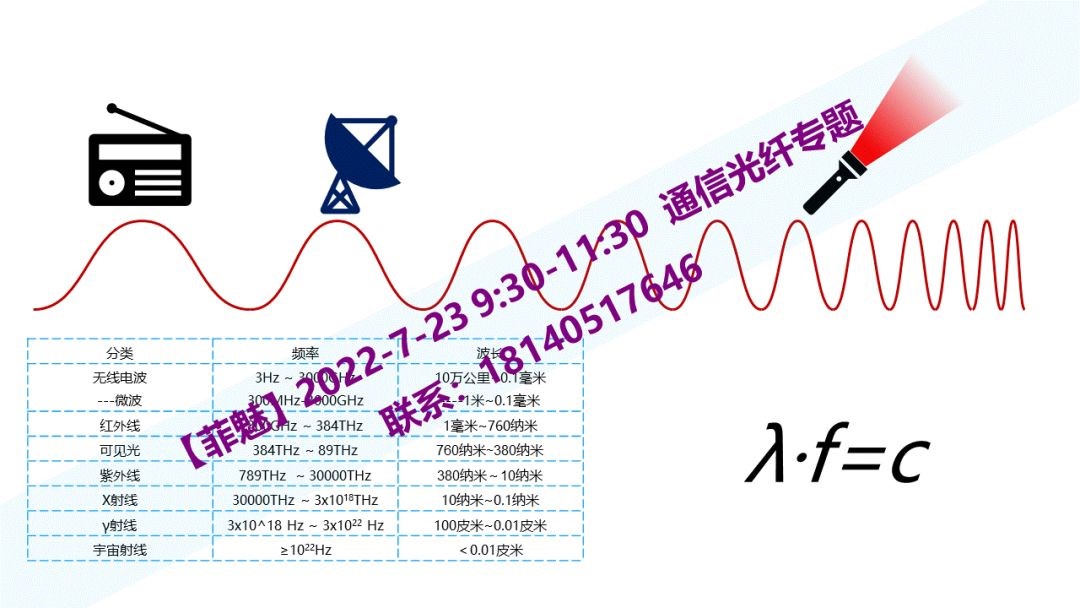

微波是一种电磁波,光也是一种电磁波

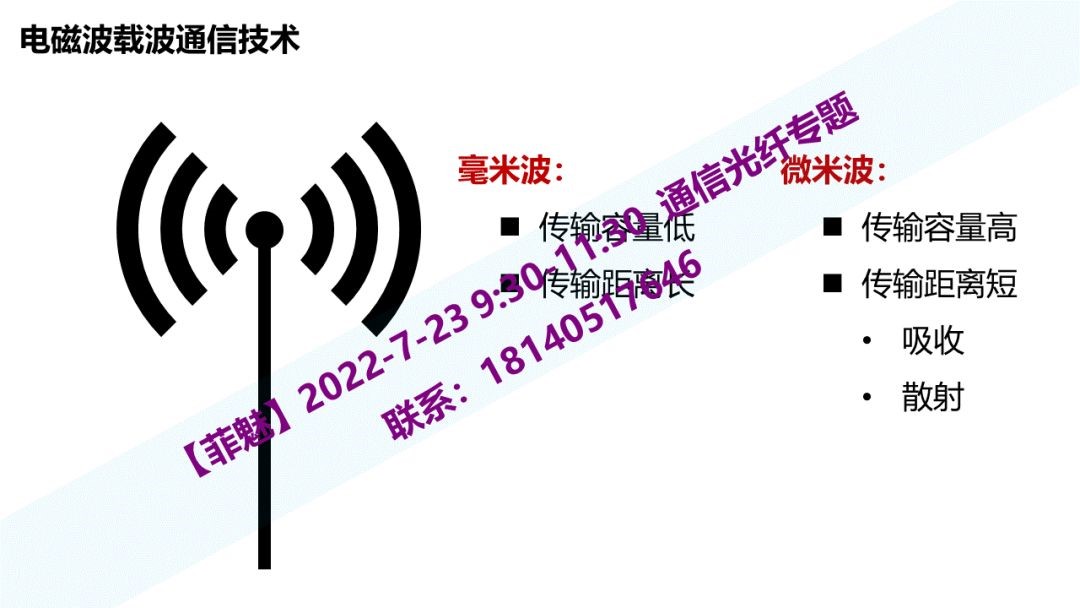

在微波做为通信载波,毫米波和微米波的优缺点

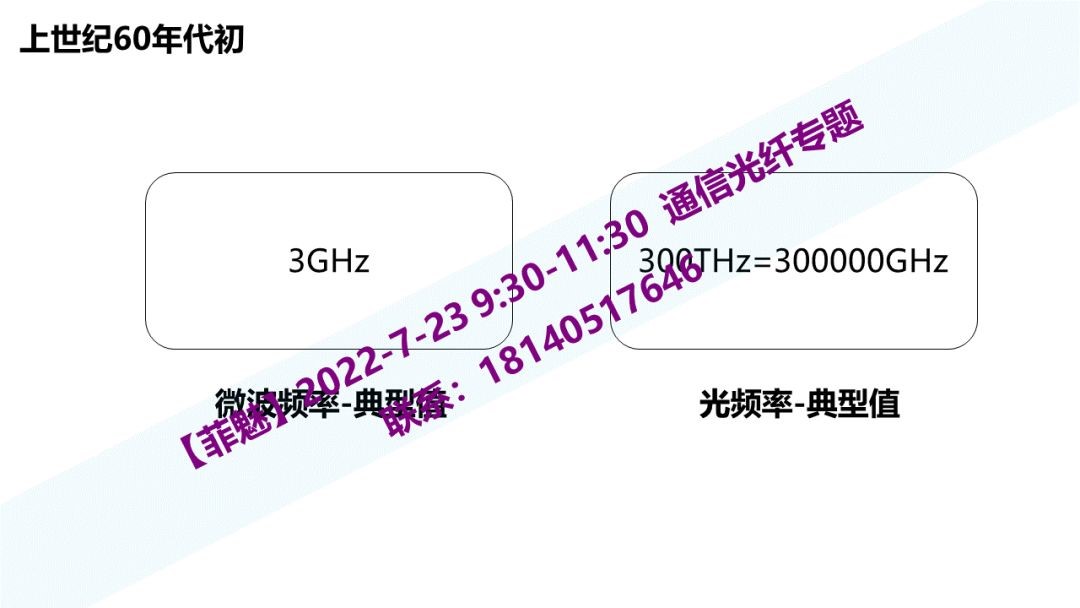

在高锟院士的研究中,对于不同频率的电磁波的传导在理论层面上逐渐成熟,光的载波频率是微波载波频率的10的5次方,也就是几十万倍,(百万倍),这么一个超大容量。

如何传导光这种电磁波呢?

当时是有“光纤”的

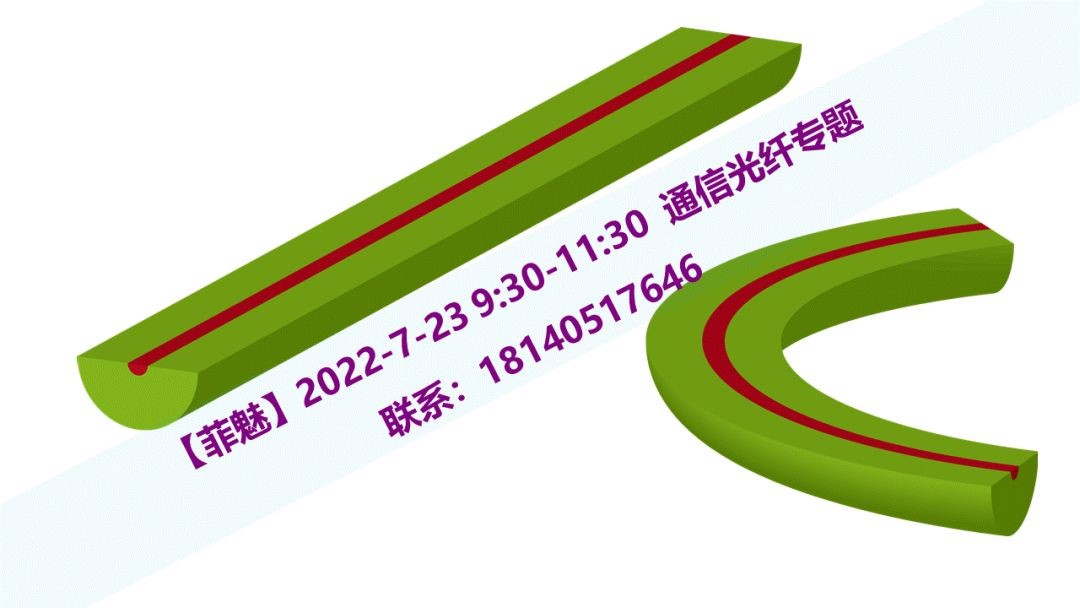

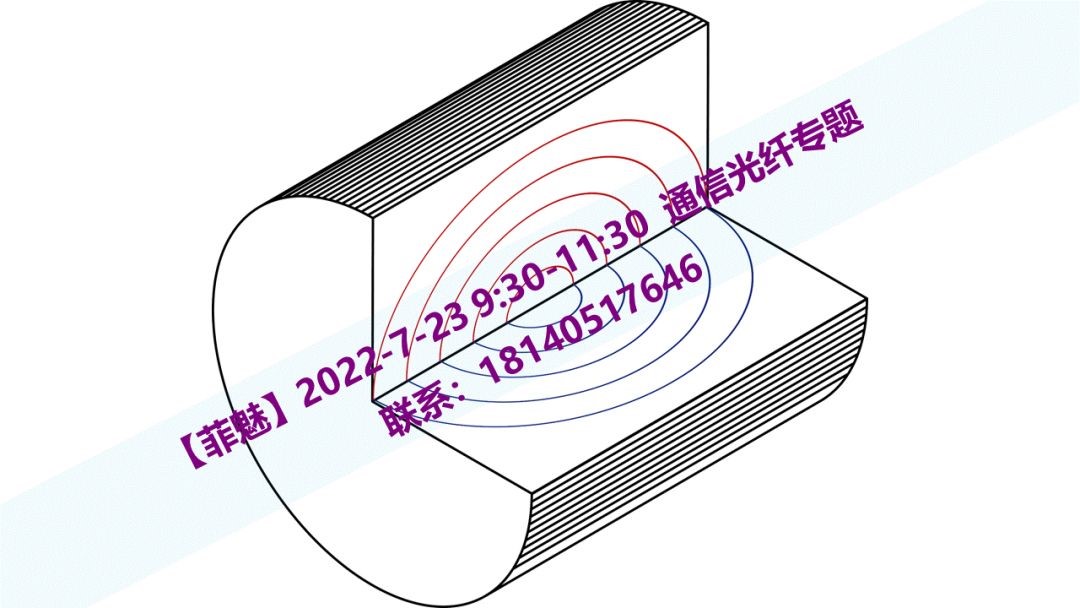

利用全反射原理,把光限定在介质内,这个现象早于电话的出现,第一根光纤的制造与贝尔发明电话,基本在一个时代。

高锟院士要寻找的是电磁波做为信息载波,有超大容量的优点,那么用光纤来传,如何传输是重点。

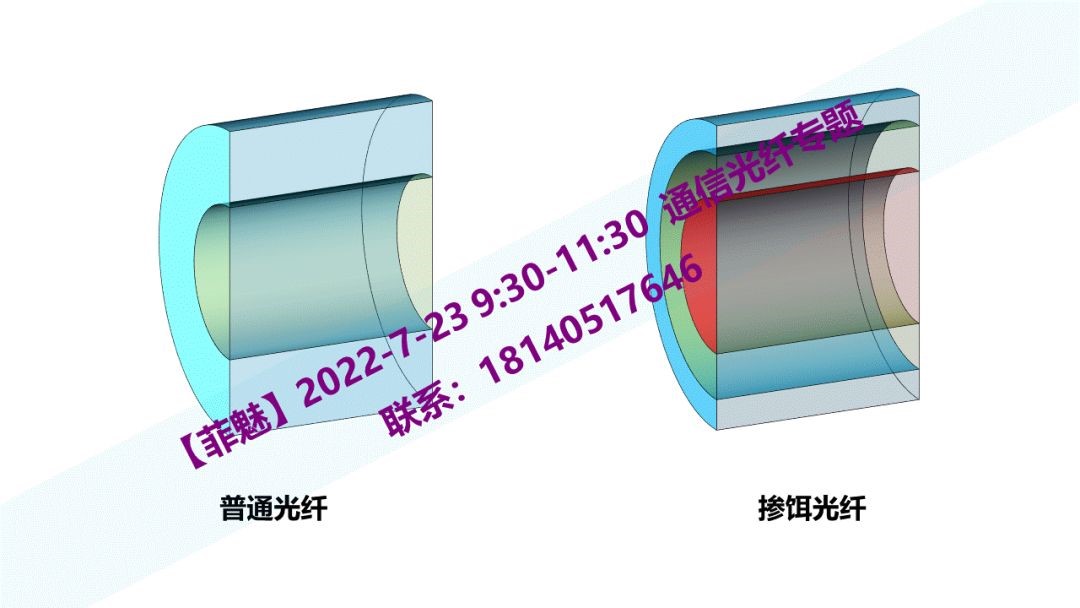

首先寻找可以传导“光”的介质,高分子聚合物可以,玻璃也可以。对玻璃而言,做类似空心金属波导管(贝尔实验室研究,后来停止),晶体玻璃可以,非晶玻璃也可以。

■1966-1970年

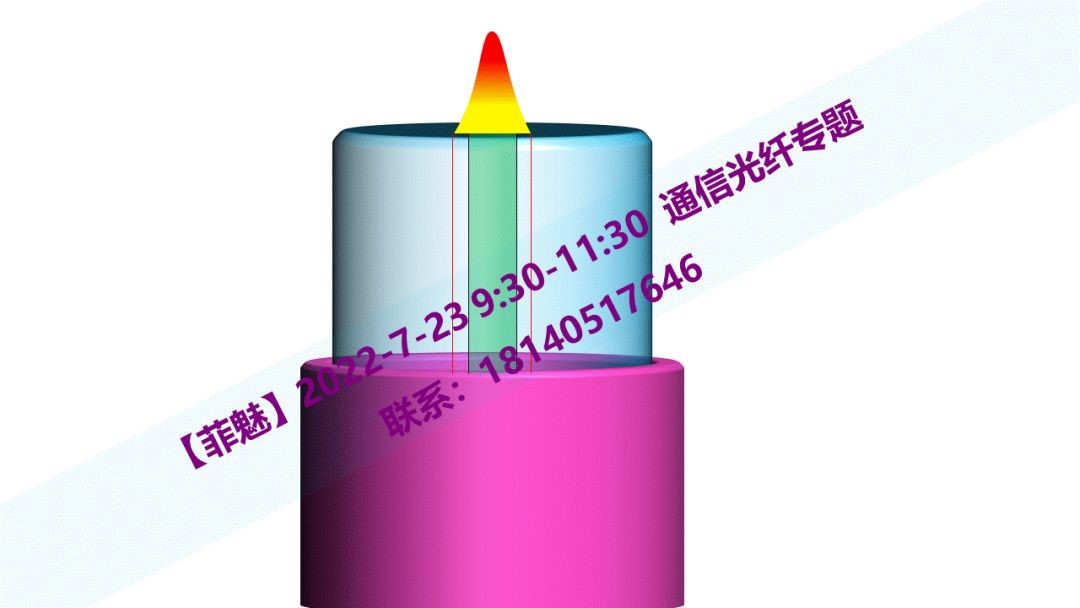

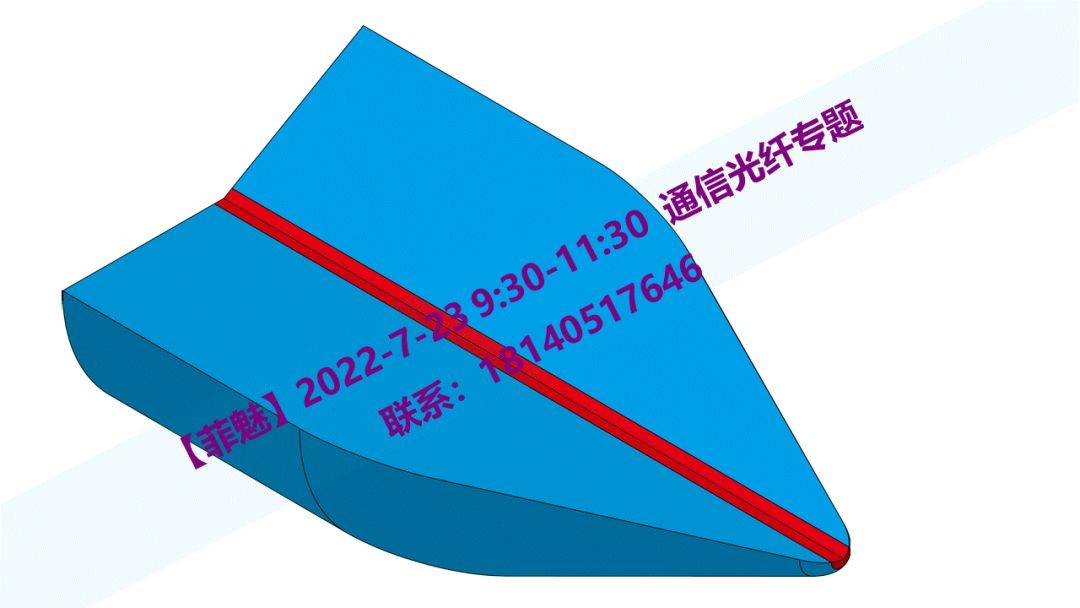

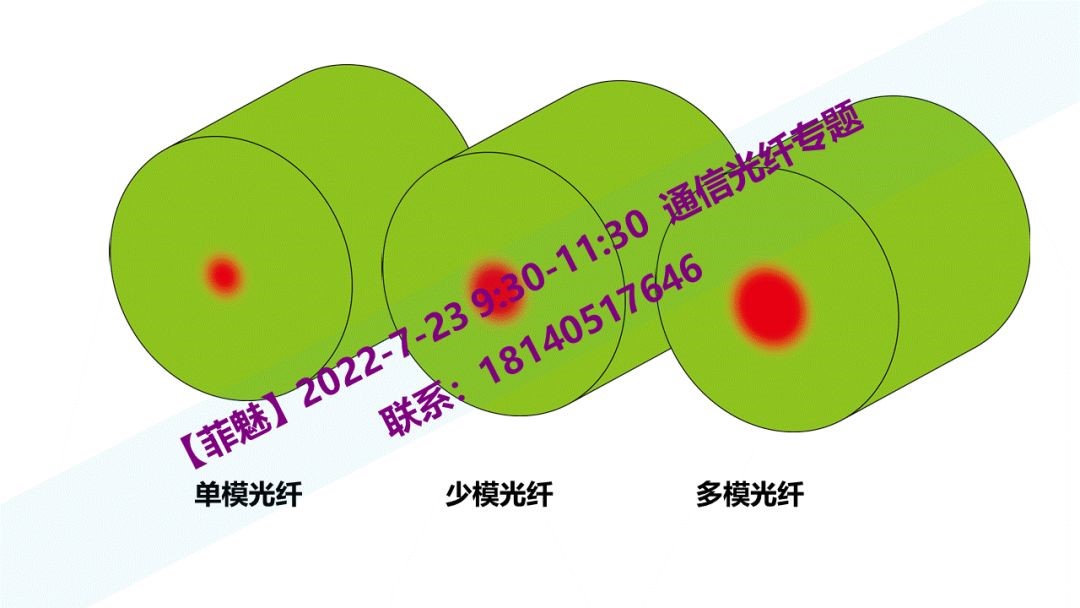

高锟院士1966年发表的论文,是前期工作的一个小结,在电磁波理论较为完善的大时代背景下,光做为一个电磁波,它的波导特性,单模,多模,在观察屏幕上,可以看到多个亮斑,就是多(横)模,只看到一个亮斑就是单模。

高锟院士通过搭建试验平台,观察到玻璃纤维中的光学模式和玻璃纤维纤芯的大小、折射率的关系。

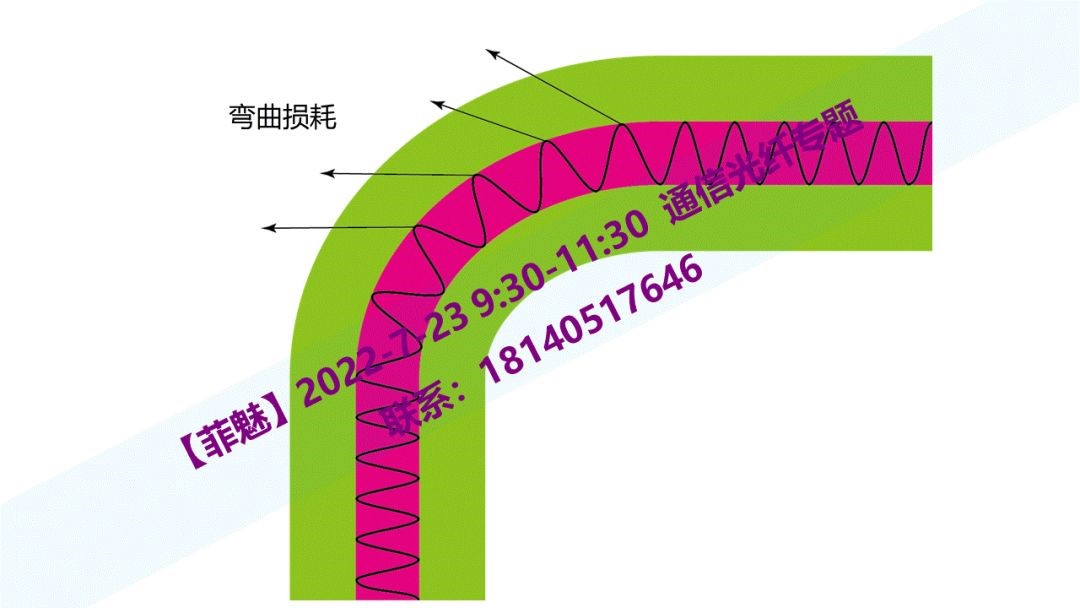

单模具有低损耗传输的特点

分析了工艺偏差对性能的影响。

提出硅酸盐玻璃作为一种光学介质,具有超大容量,超低成本的特点,硅酸,就是硅和氧的化合物,硅酸盐是硅氧以及其他离子组成的无机盐化合物,这是常见的玻璃材料。

这个名字,也见于铌酸锂,铌和氧的化合物叫铌酸,插入锂离子,就是铌酸锂材料。

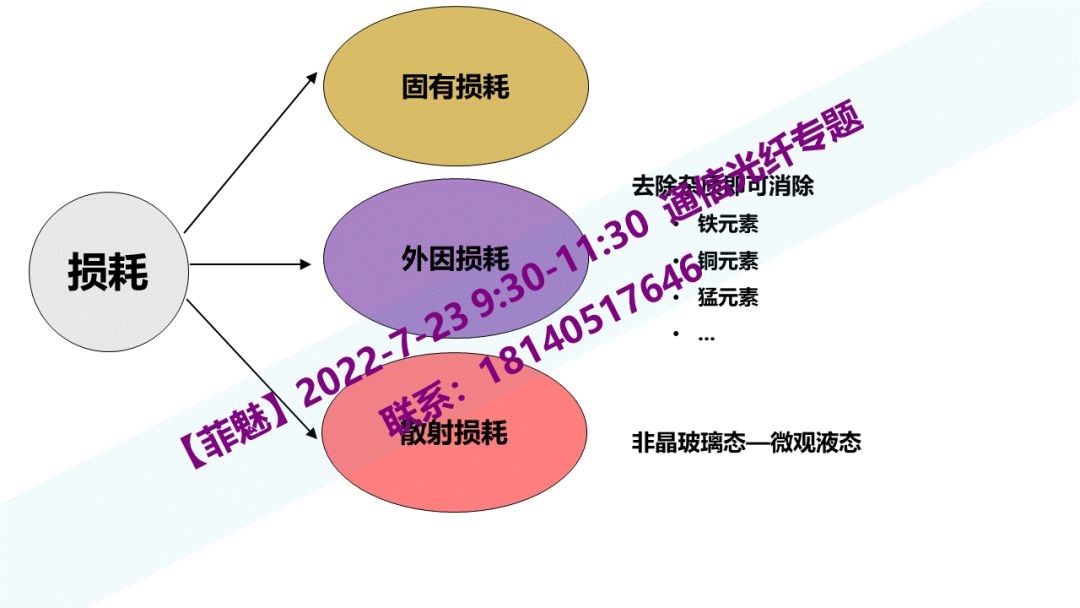

高锟院士对于硅酸盐玻璃材料的光学损耗做了进一步的分析,

吸收损耗,硅酸的损耗很低,盐的损耗很高,也就是二氧化硅的吸收损耗非常小,“盐”的铁离子,铜离子,锰离子等金属离子的吸收损耗极大。去除这些离子,损耗可大幅度降低。透明度能提升10的98次方。

这个理解,换算成老百姓的语言,就是一块玻璃窗,玻璃几米厚的话就不透光了。但如果进行提纯去除杂质,那么几百米厚的玻璃窗,依然能透光。

再一个因素就是硅和氧的分布

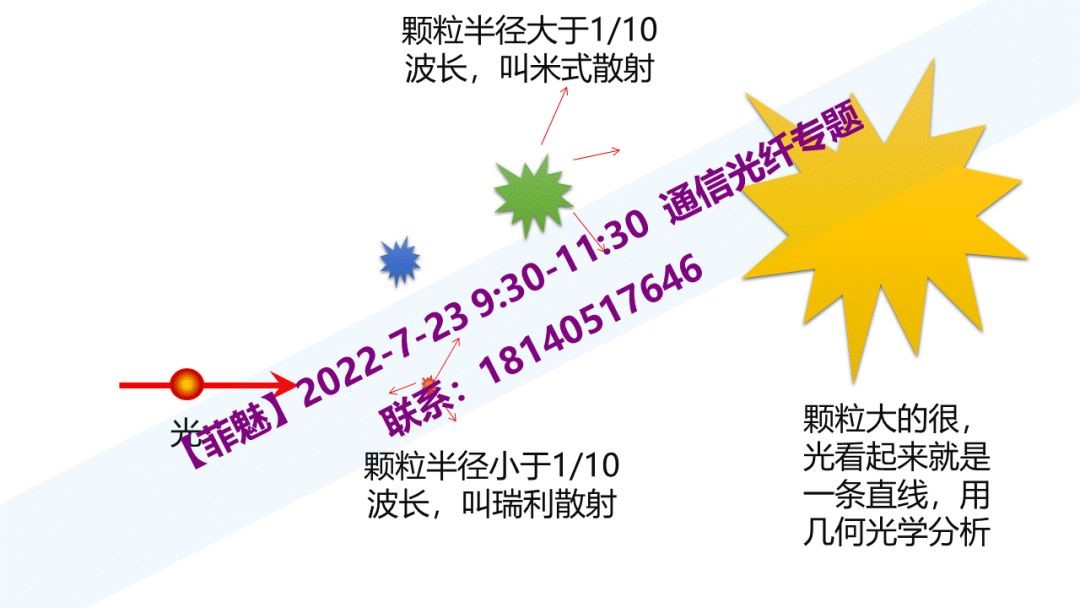

瑞利散射很难消除,但是大颗粒的反射是可以降低的。

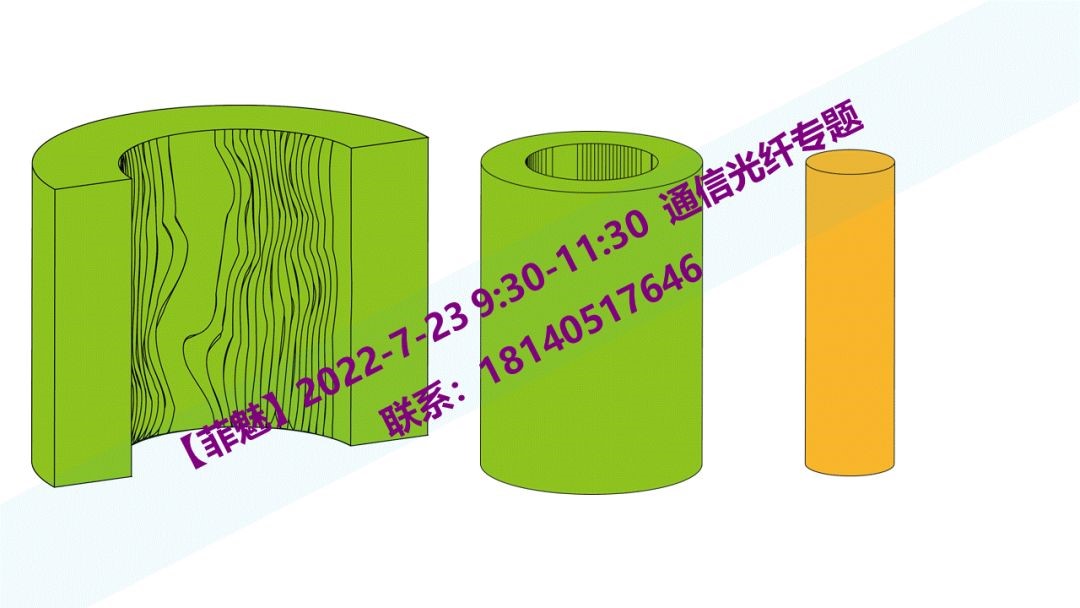

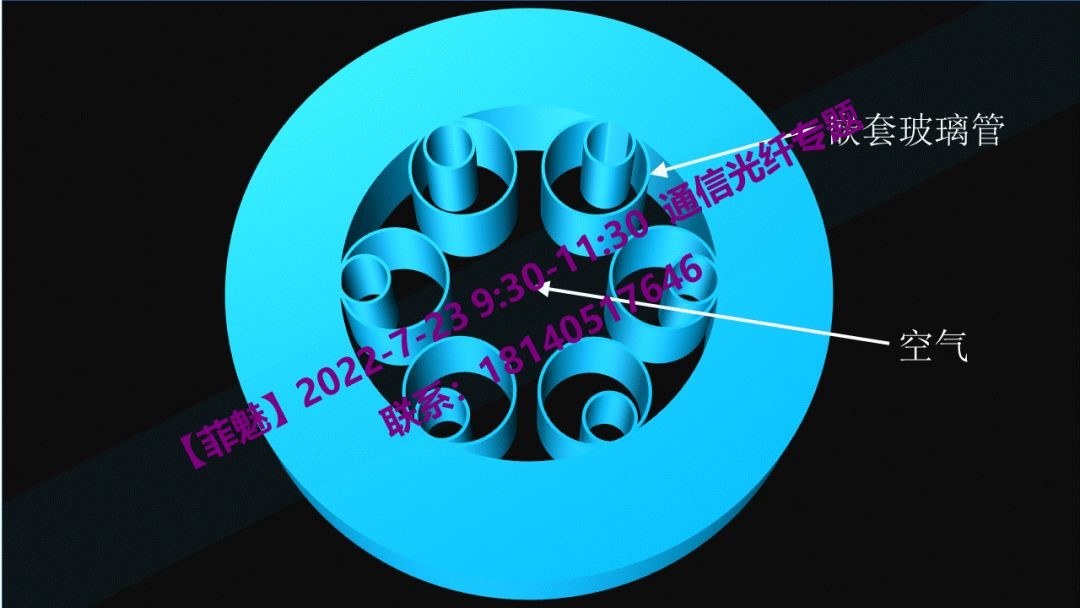

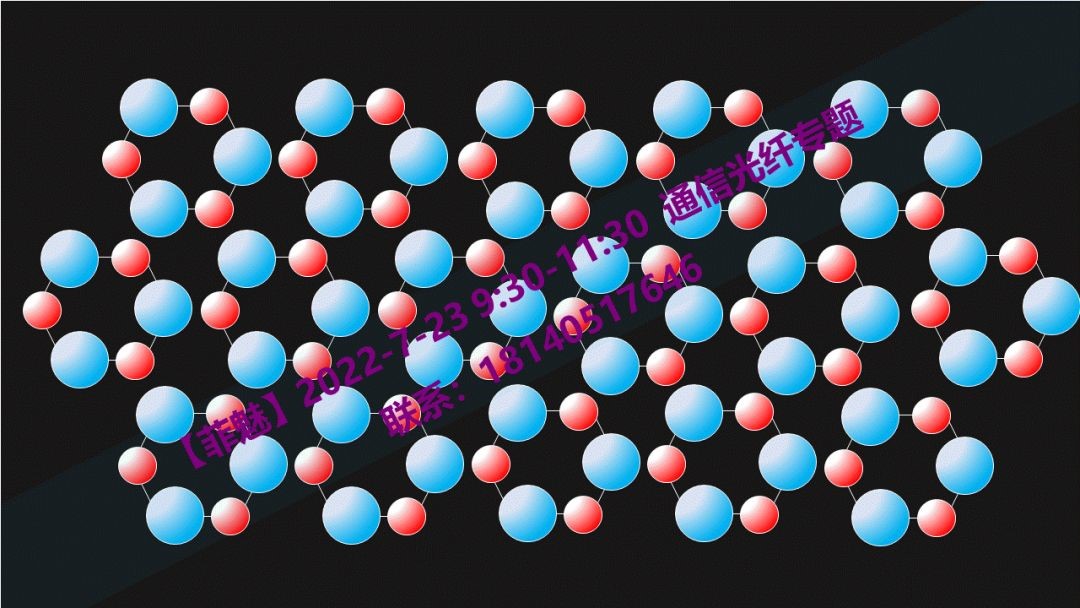

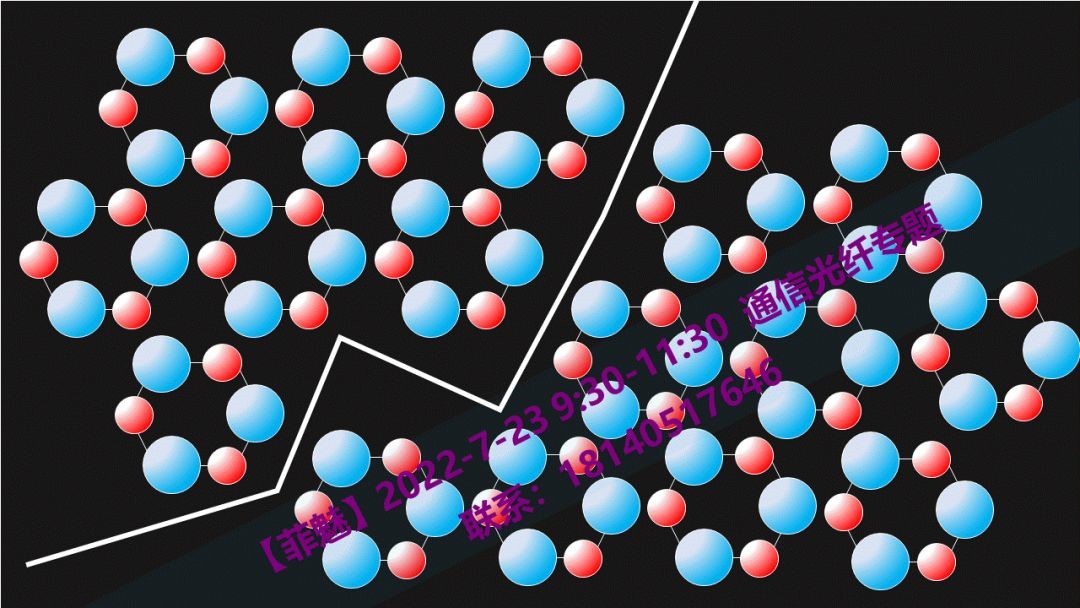

对于低温玻璃,也就是硅和氧呈现“规则”分布时是一种晶体,也就是咱常说的石英晶体

由于制造工艺的限制,不可能保持“单晶”,而常常是多晶状态,微观上局部是规则晶体,N多个晶粒组成的纤维,存在非常大的界面反射。

如果是“玻璃态”,宏观是固体,微观是液体,散射损耗很低

如何理解微观是液体,以前写过几句。

玻璃不是固体,只是看起来像固体原因微观上这些分子是在“跑”的状态,处于正在结晶的过程中,这是液体才有的特性。举个例子一只正在飞翔的天鹅,遇到雪崩,被冻住了,这只天鹅的状态是“动”还是“不动”?宏观上,是不动的,因为相对位置没有移动,但微观角度看,这只天鹅每一块肌肉都处于飞翔状态,玻璃就是这么一种物质,二氧化硅原子们想要排列成“水晶,也就是石英晶体”,但如果温度下降太快,被冻住了,微观硅原子和氧原子处在原子间的引力牵引“想继续移动”的状态,宏观上却动不了。

通过理论分析,外外因损耗和散射损耗降低,而固有的红外紫外吸收损耗很低,这个就具备了超长距离传输的理论基础。

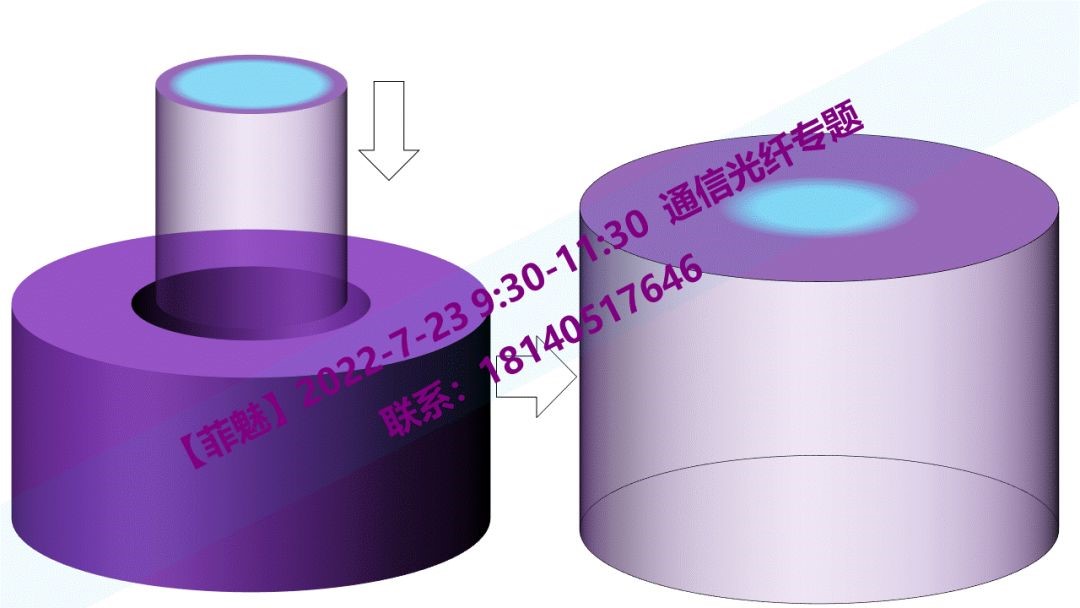

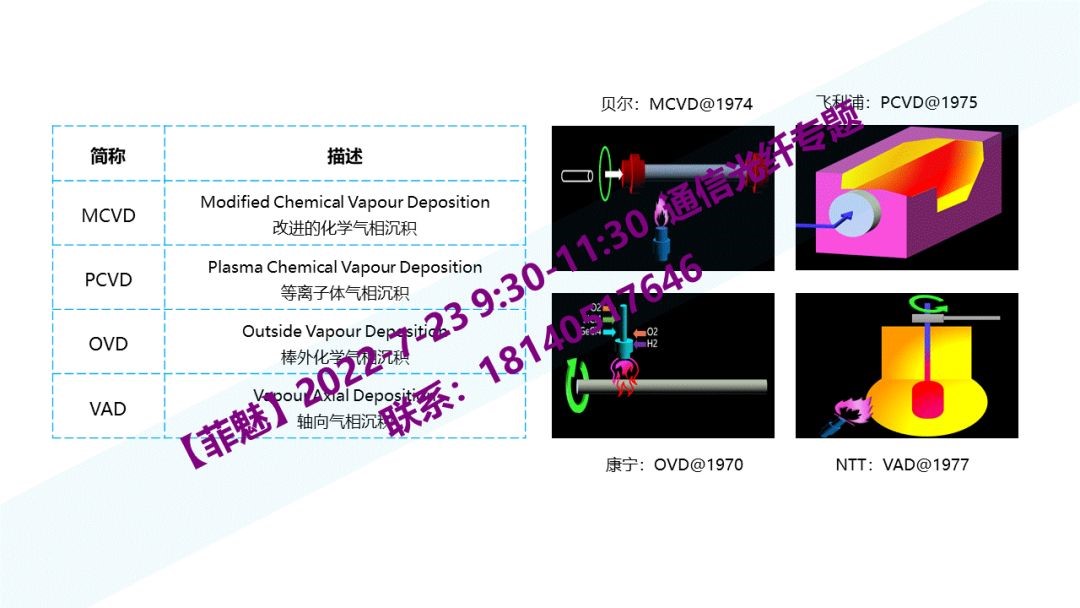

1967年,一个玻璃公司康宁,就用化学方法提炼出纯净的二氧化硅材料,进行光纤的拉制。

在之后的50年,这个基本的材料体系和化学提纯方法并没有根本性的变化,大家在做的工作,就是不断不断的优化。

■1970年后--周六要聊的主题