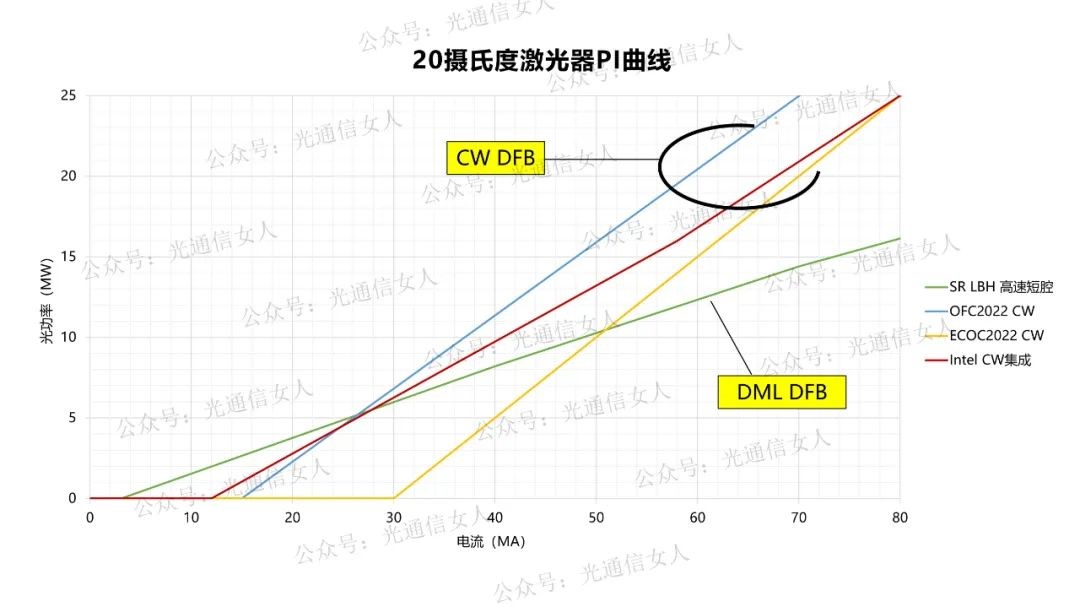

Y8T279 Lumentum CW DFB+SOA激光器

DML需要调制,要考虑带宽,对于BH的波导宽度要做到极致的“窄”,用于降低结电容,提高带宽。电光效率/斜效率不是DML最高优先级考虑的问题。

而CW激光器,则需要BH的波导宽度尽量的“宽”,目的是在破坏阈值的功率密度下,提高光斑尺寸,能够实现更大的输出功率。光场下拉在损耗较低的N型半导体,提高电光效率,用局部无光栅的等效SOA实现大的斜效率,也就是下图Lumentum的CW方案

或者Intel提高限制因子,提高电光效率,直接集成,降低耦合损耗,提高耦合效率。

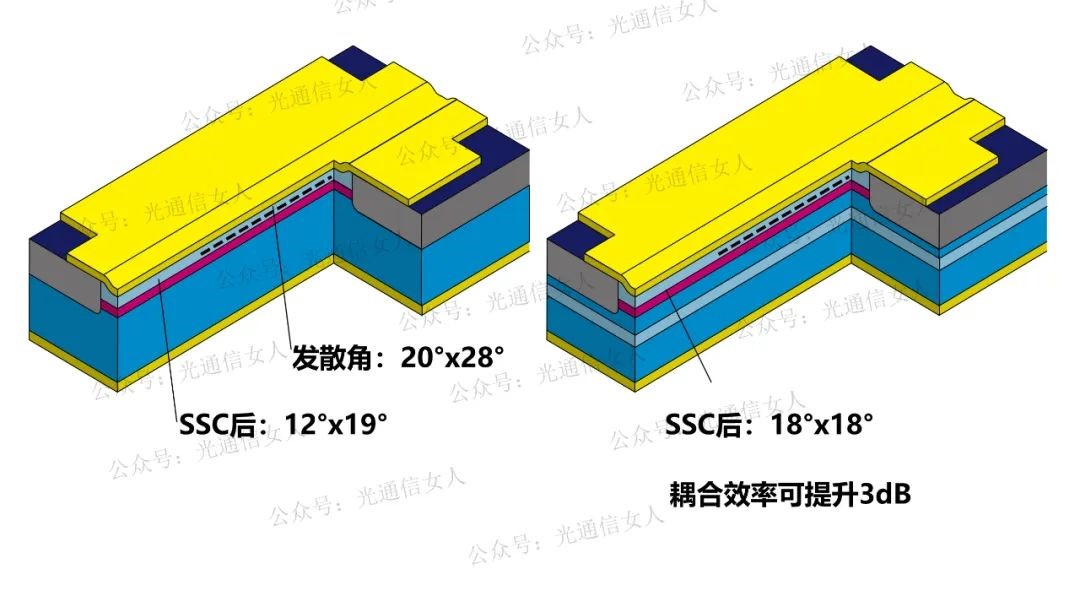

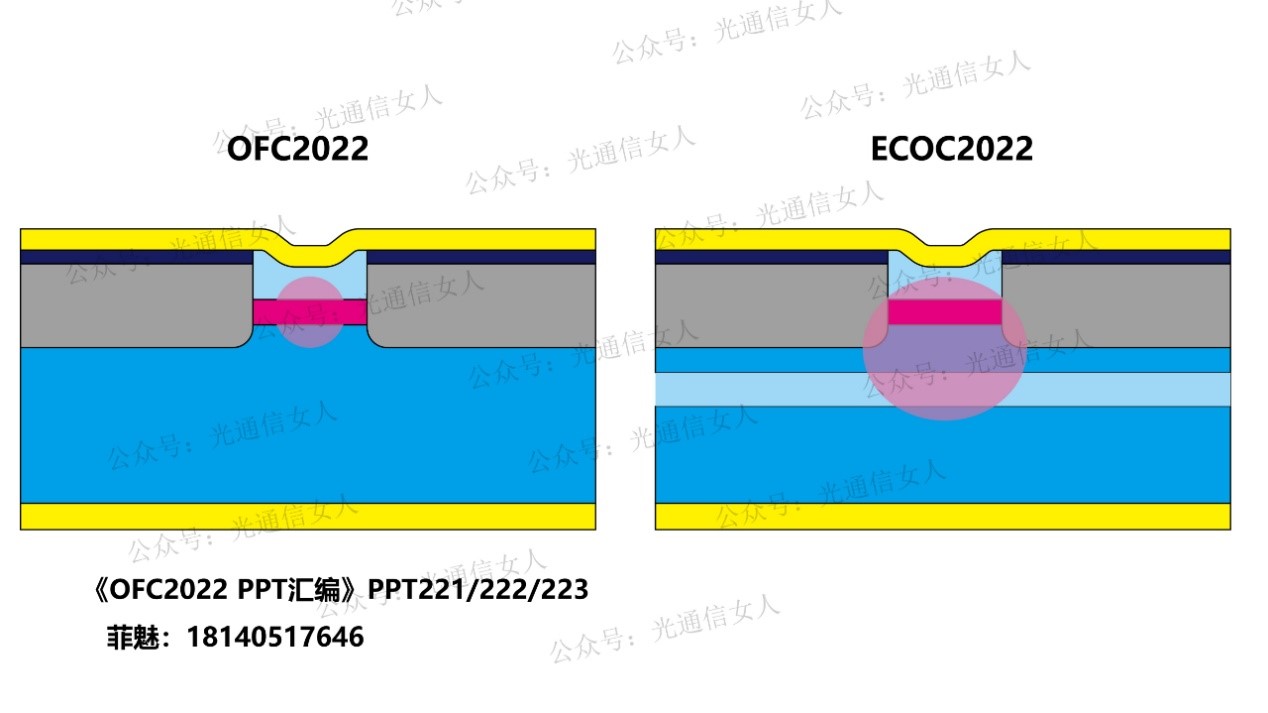

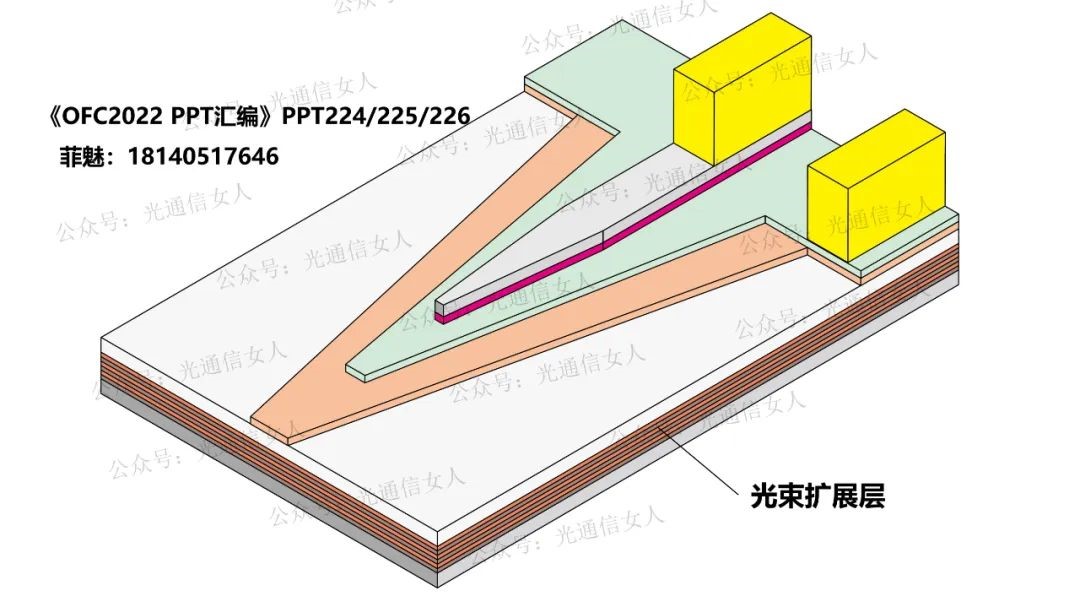

OFC2022 Lumentum的CW激光器,用的SI-BH结构,DFB+SOA来提高光功率,前端有SSC模斑转换,用于降低发散角,提高耦合效率

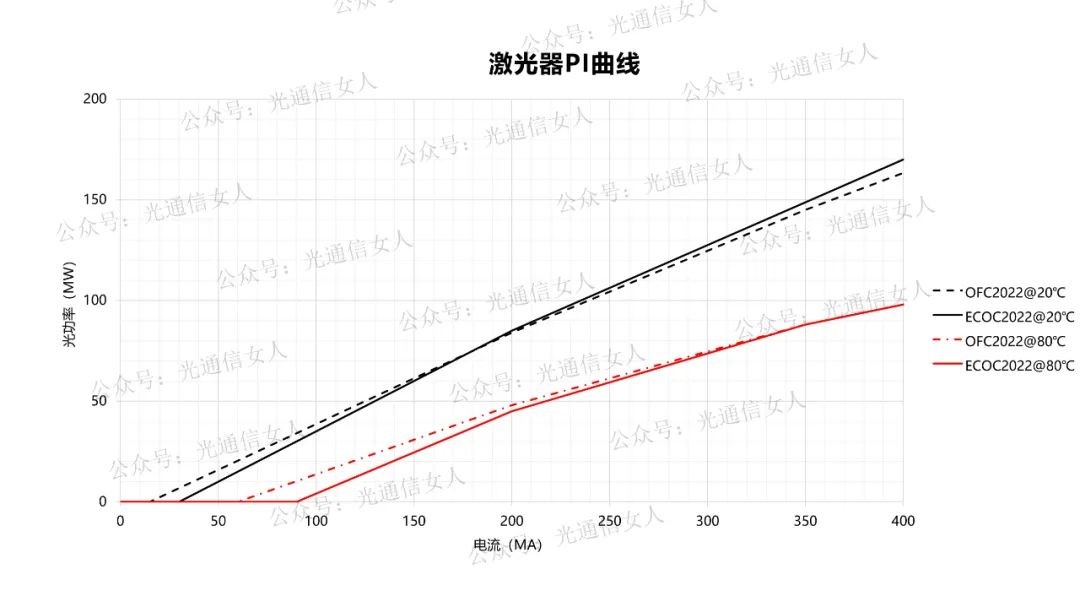

ECOC2022,在之前的基础上对发散角做了再次优化,与硅光调制器的耦合效率,在OFC的基础上提升3dB性能

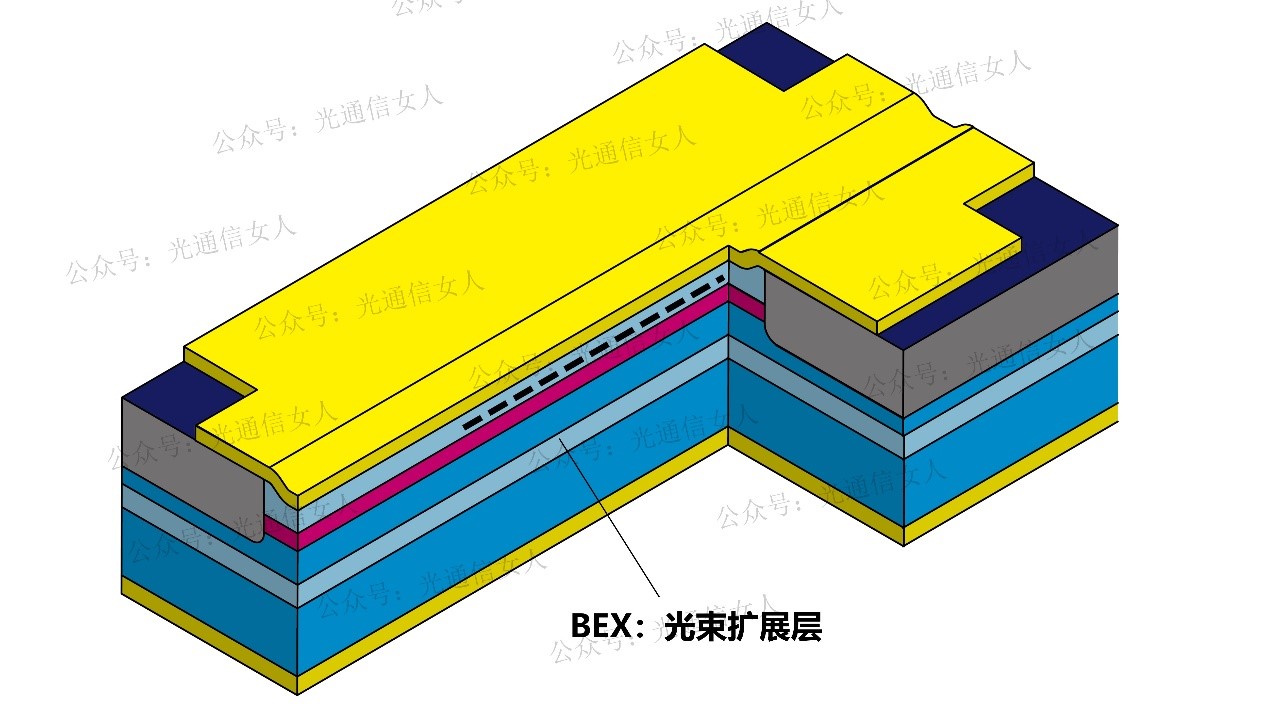

这次是采用在N型InP间增加“BEX”光束转换层概念,把光斑拉成基本圆形,且单模等效光场较大。

OFC那个结构,极易激发高阶模,如果要对单纵模做稳定处理,就得减小光场,这样在同样的光功率密度下,激光器的总输出功率受限。

OFC在功率与单横模模式之间需要做出权衡。且SSC后的光斑还不是真正的圆形。

ECOC在OFC的基础上继续优化,增加了一层比衬底材料折射率大一些,比量子阱材料的折射率略低一些中间层,用于控制模式和发散角。这样就无需跳如横模模式和功率之间两难的困境。

同时可以实现低发散角。

难处是阈值会大一些,好在激光器的斜效率较高,在350mA电流下,二者的输出功率基本一致,降低耦合损耗,提高了耦合效率,这就等于用一个BEX层获得极大的整体优势。

Lumentum并没有说这层BEX用的是什么材料,

从类似厂家的方案来猜一下,比如实光的那个结构,也是用于提升CW激光器与硅光波导耦合效率的设计,在n型InP中插入多层间隔分布的InP与InGaAsP,这样这个层的折射率就比InP高一些,比有源层的InGaAsP或AlGaInAs的折射率低一些。介于二者之间。

BEX材料,如果是单层,大概率是InGaAsP,如果的多层设计就是InP与InGaAsP交叠分布。