Y8T312 波长可调谐激光器和多波长激光器基本原理

Y8T310写了太长了,今天把后续写完。

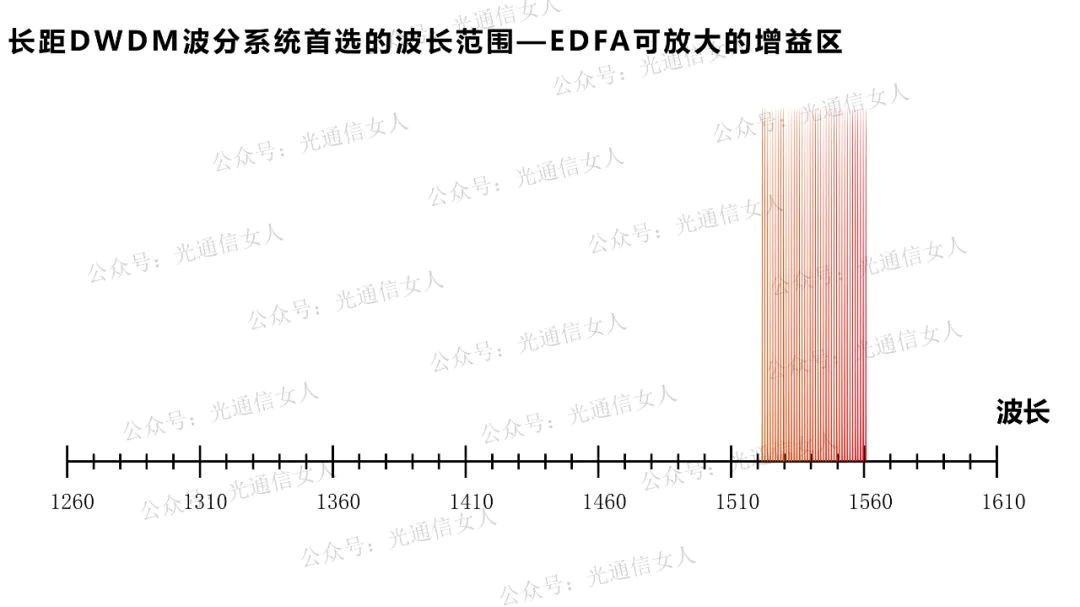

波长可调谐激光器的实现,从90年代末的需求看,波长调谐要覆盖的范围要40-60nm左右。

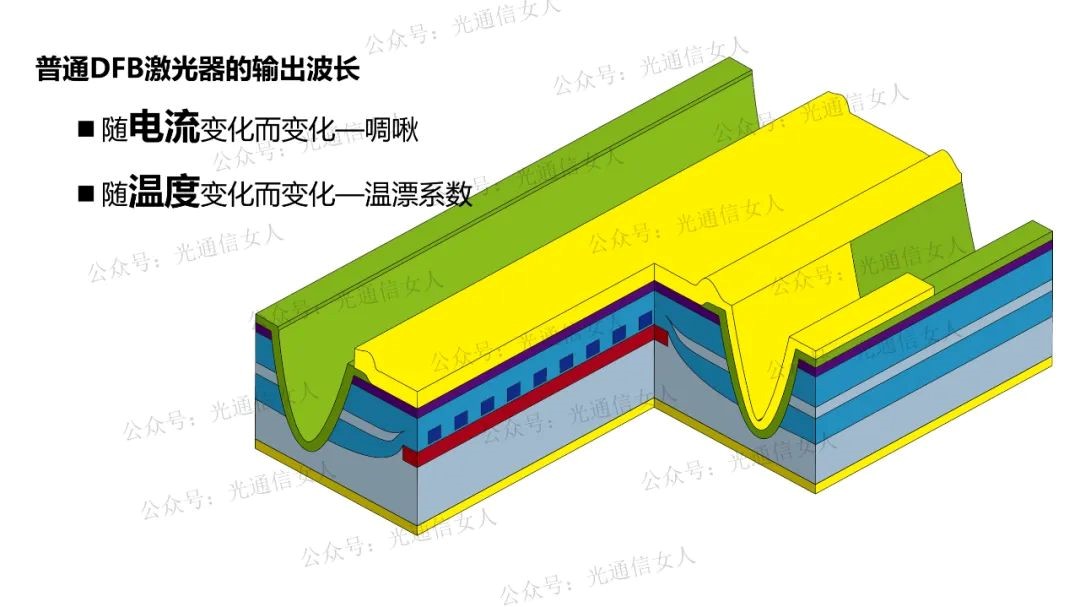

激光器的波长如何改变?

可实现的就是从已有的芯片技术来处理,比如改变激光器电流可以改变波长,虽然变的不大,总还在变的。比如改变激光器的工作温度,也能变一下。

光模块常见的InP基的DFB激光器,温度变一度,波长漂移约0.8nm到0.1nm之间。

把芯片放在TEC上,改变个50-60度,波长能变5nm左右。这也不够DWDM的宽度啊。

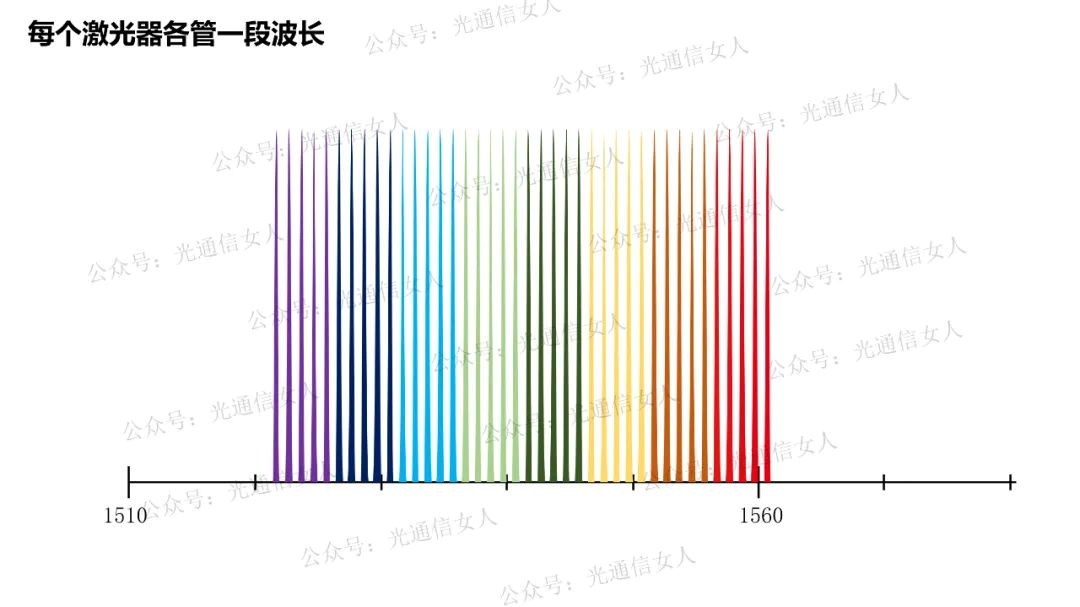

简单思路,多用几个激光器,每个激光器的中心波长设计的时候略有差别,这样就满足所有波长都能挑出来。

这个方案尴尬在什么地方呢? 我们的需求是,不要放多个不同波长的激光器,最好放一个波长可调谐的激光器。

你说,好的,递给我一个激光器阵列。

说这是一个激光器吧,好像是,又好像不是

激光器阵列,并没有改变这是“多个激光器”的根本,你让它工作在其中一个波长上,这就叫“一个” 波长可调谐激光器,你让他们所有波长都工作起来,那就叫“多波长”激光器。

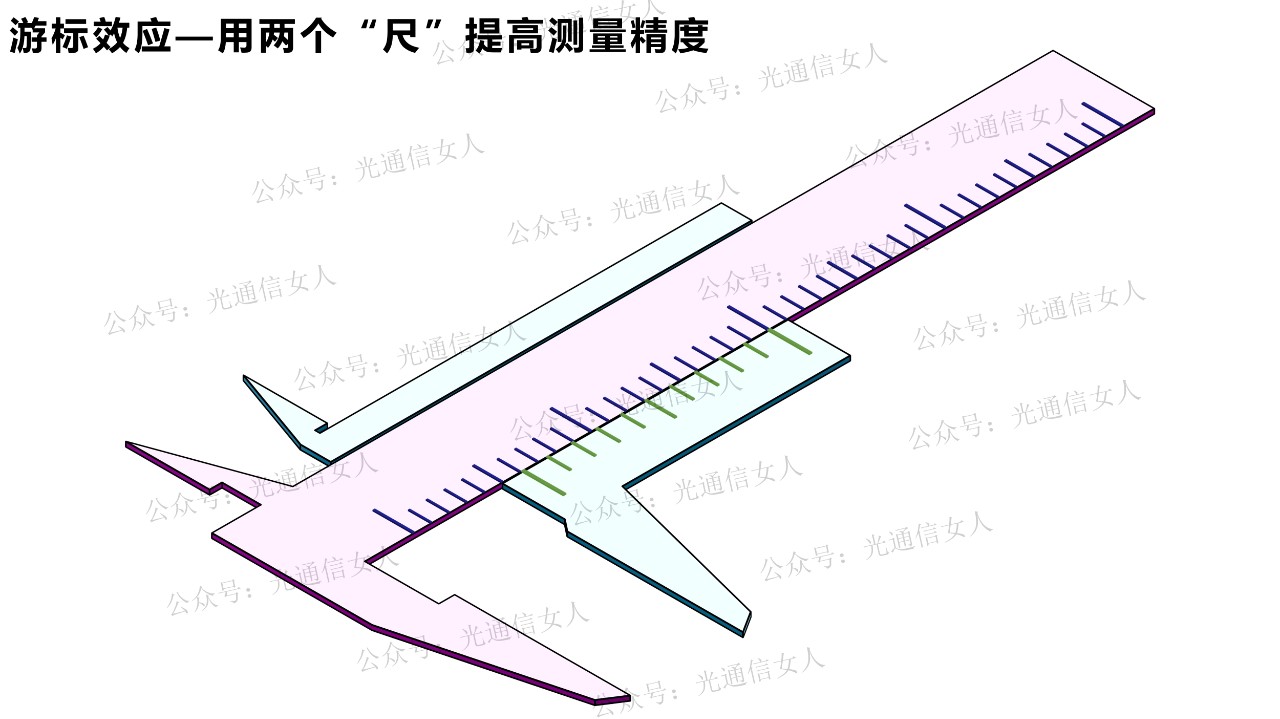

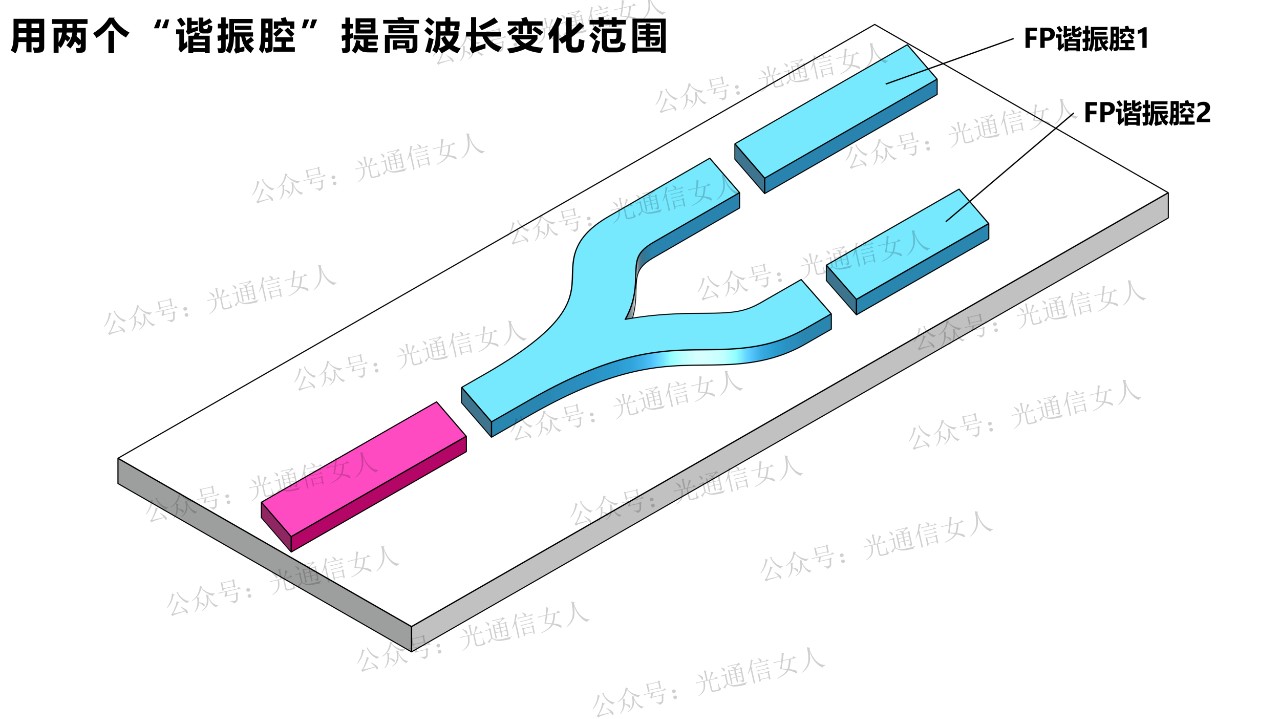

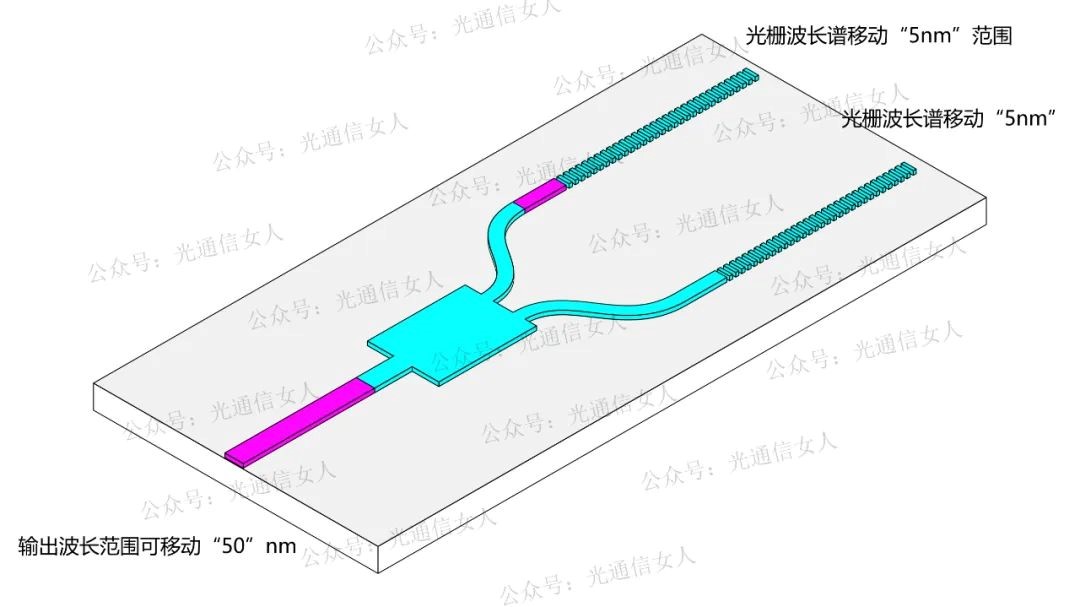

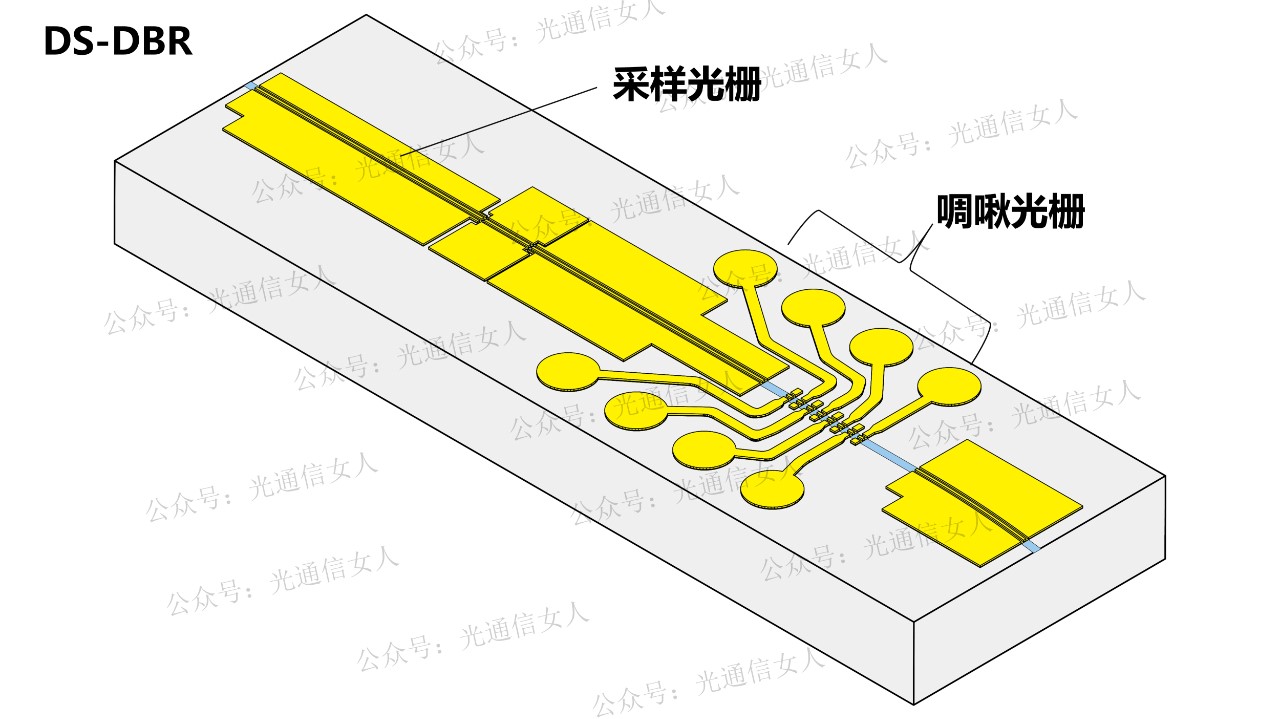

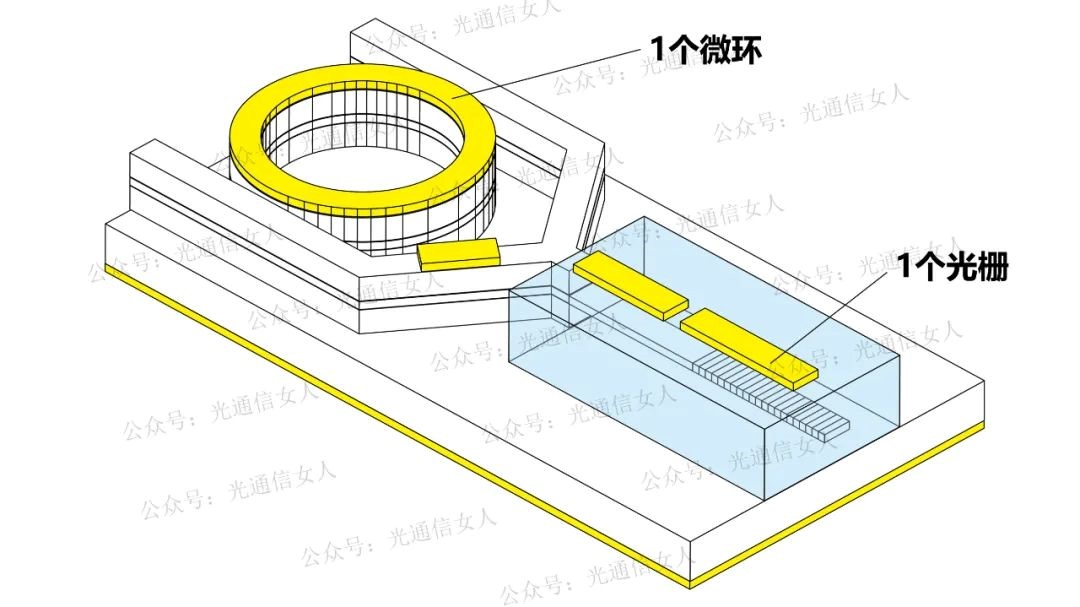

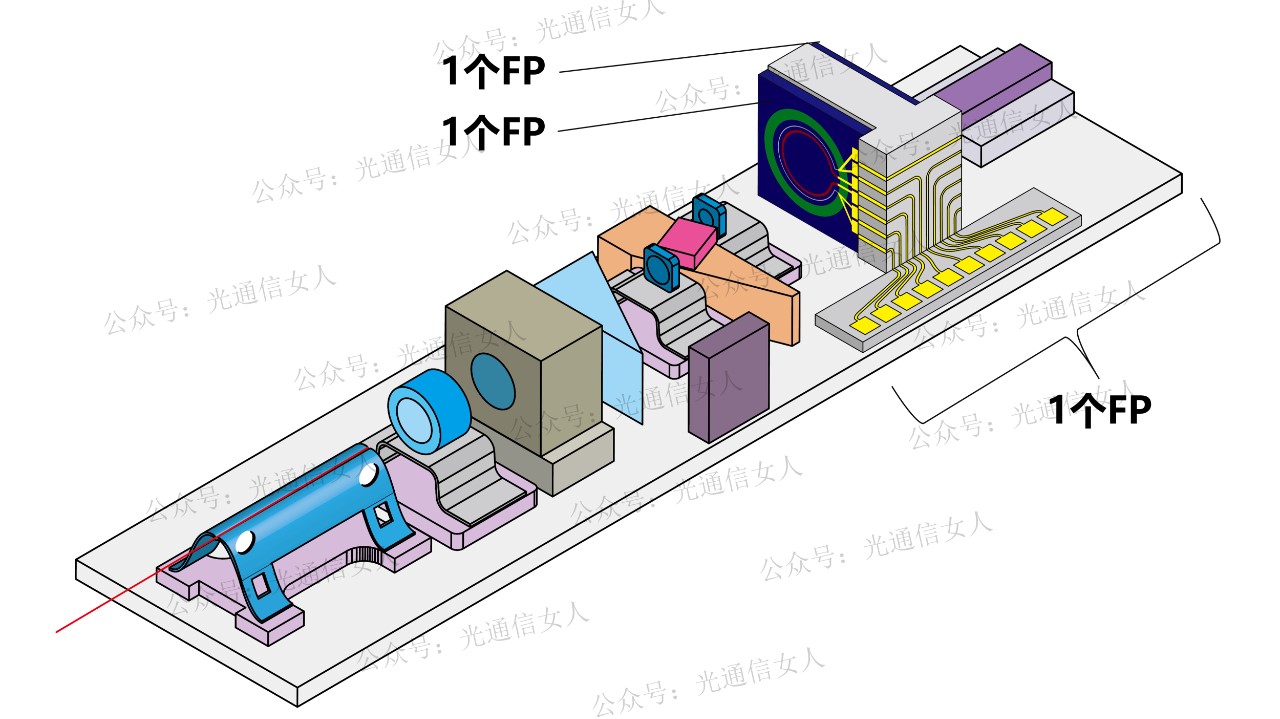

直到“游标效应”的出现,真正改变了波长可调谐的范围,一个激光器(增益区)配置两到三个谐振腔,嵌套的谐振腔,改变其中一个腔的谐振波长范围在原有的几个纳米,多个嵌套,激光器的激射波长“扩大”了,扩大到几十个纳米的范围,能覆盖整个EDFA的放大区间。

9月28号的可调谐激光器,聊了好多家结构,只看可调谐波长的基本思路,大同小异,万变不离其宗

多波长激光器,实现原理归类,也很简单。

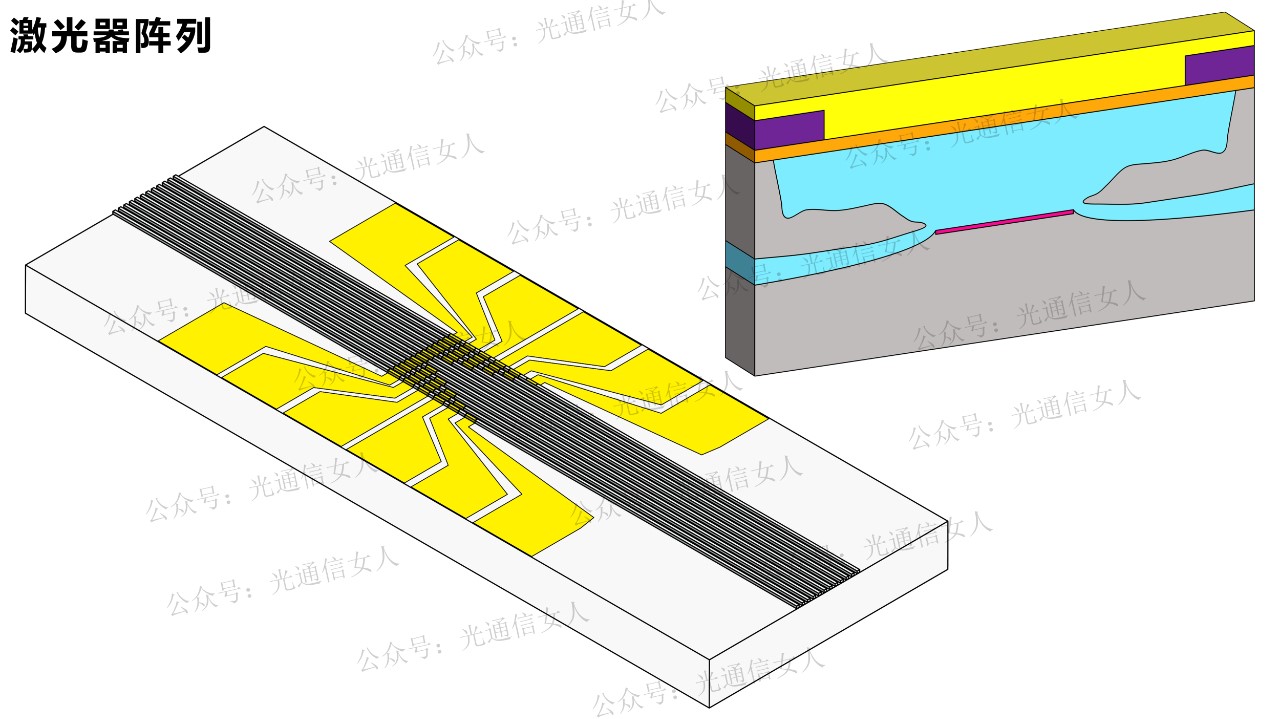

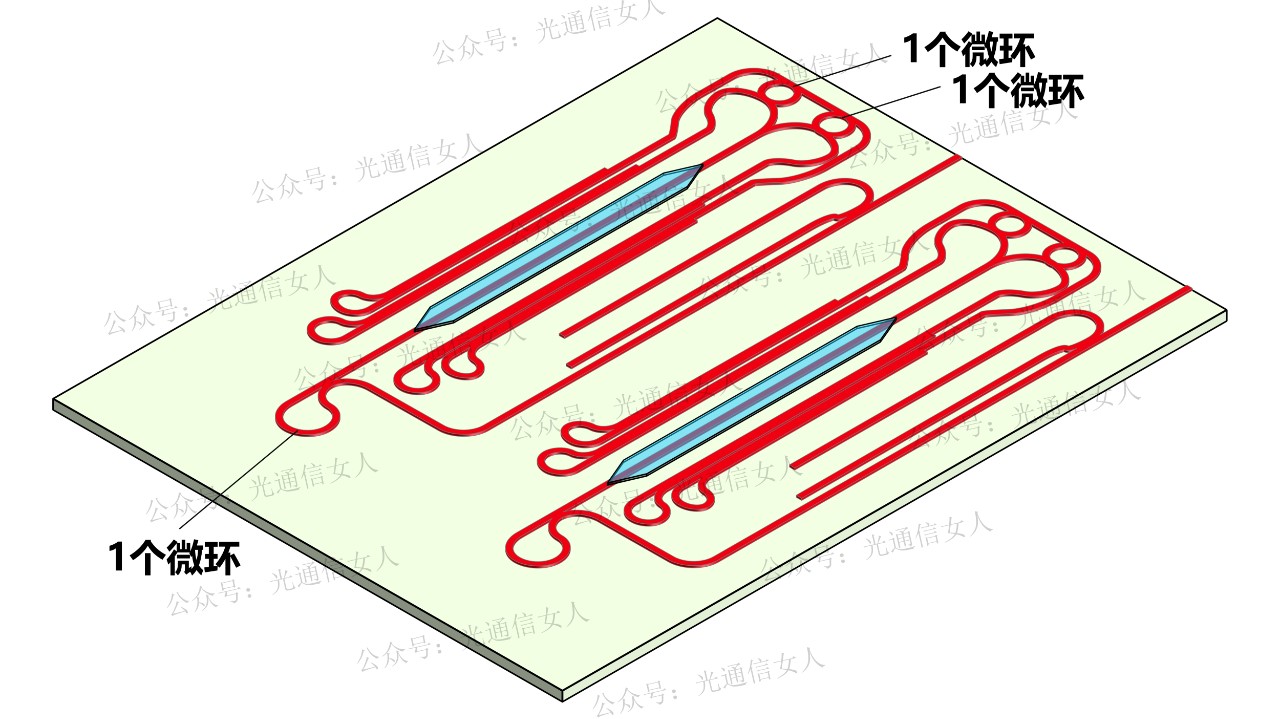

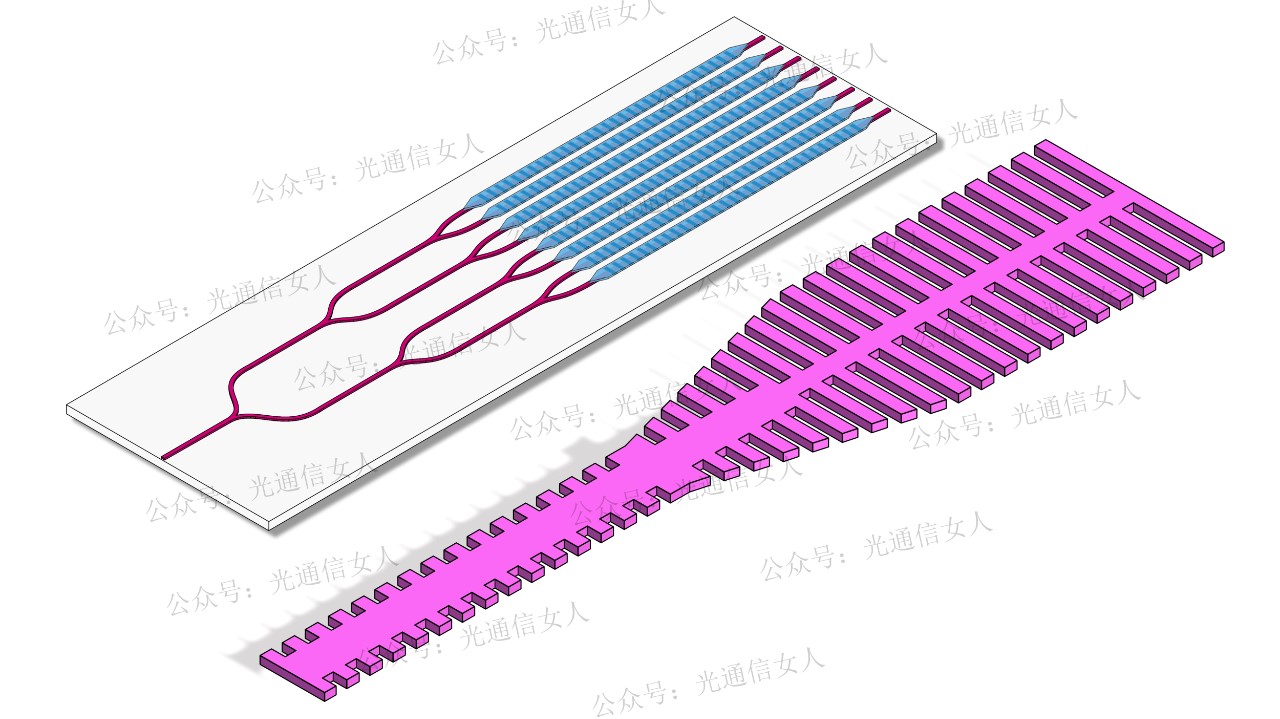

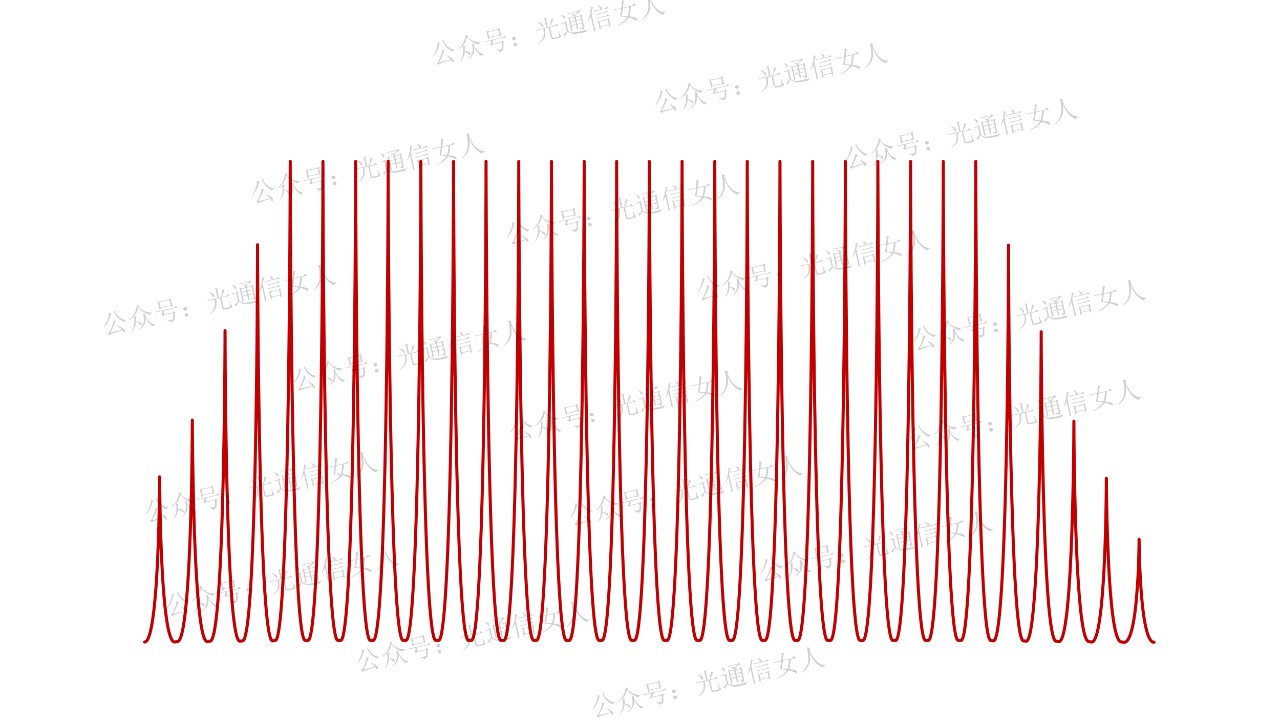

第一种,激光器阵列

比如诺基亚、Intel、AyarLabs....,

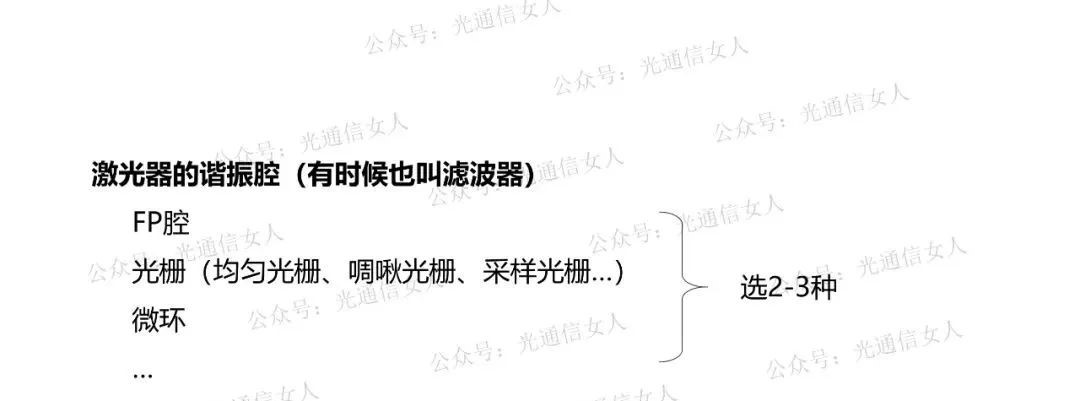

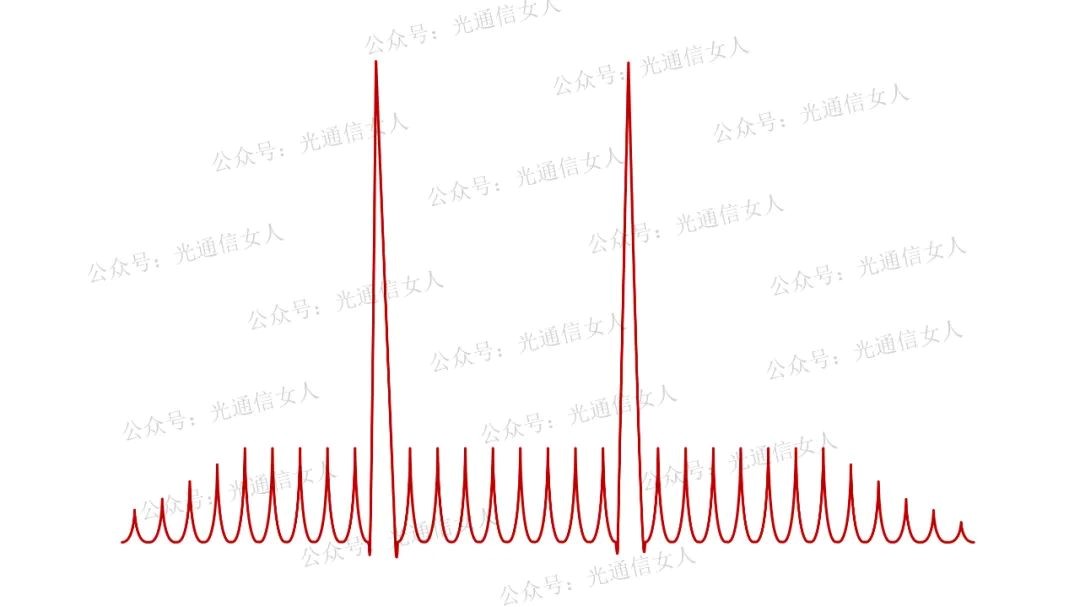

第二种,把FP多纵模“锁定”一些纵模,分别做光源,就是多波长。

以前我们用FP,说纵模很多,不利于传输,这些话有个前提,这些模式一起捆起来传一个通道的信息。 10个和尚抬一桶水,多抬几步就喝不上了。

如果把这些模式梳理一下,固定一下,“锁波”,“锁定”,一个和尚一桶水,10个和尚十桶水。

如果技术不足以稳定这些纵模,毕竟他们挨得很近,容易混淆,那可以让8个和尚歇一歇,别动,2个和尚各自承担一桶水,就这,这颗FP就成了“多波长”激光器了。

什么EOCO啊,SA啊,主从式注入锁定啊,都是这个原理,有的用外部波动来控制,有的用光传播时间间隙来控制。

HPE等厂就是这个思路。

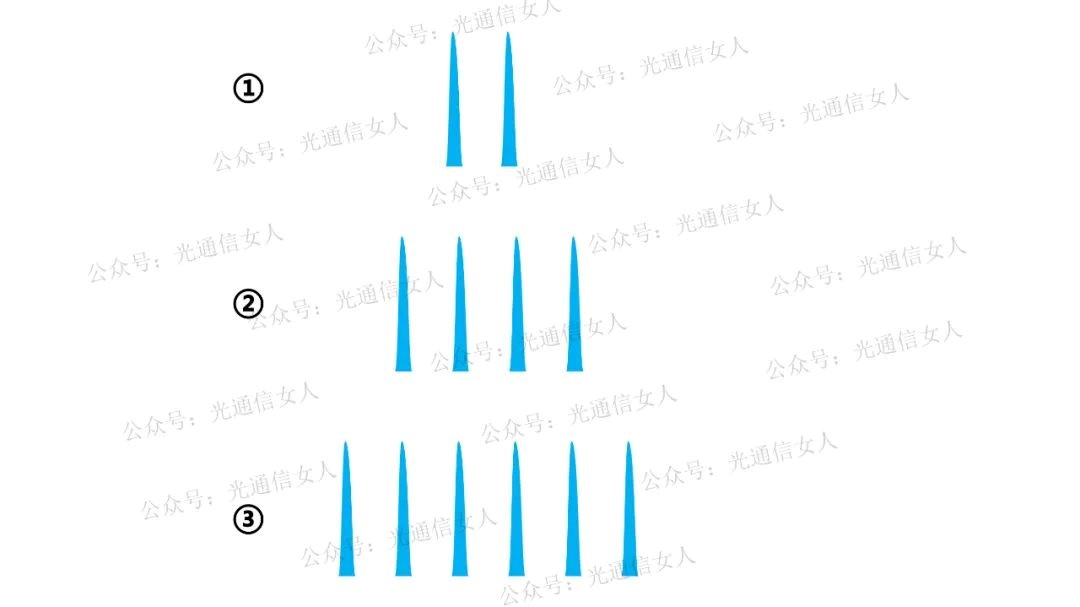

第三种,就是克尔效应,也就是非线性效应,有克尔非线性波导和克尔频梳两大类。

利用的非线性效应中的“四波混频”现象,中间的光波长足够大,交叉相位调制,就能激发出侧面新的波长,蹦爆米花一样,能出来很多个波长,并且不在受限于FP原有的那些个模式中挑来挑去的费劲。

第二种和第三种方式看起来很像,略有一些区别。举个例子,重庆山火时,消防员们立即出发前往救灾

第二种是消防员分散开来,各自承担一片区域的灭火任务。

第三种则是,现场消防员振臂一呼,周边百姓从者如云,纷纷加入,成为自发的新消防员角色。