Y8T298 住友:超低损耗光纤

今年ECOC,住友有个光纤技术回顾,有几个光纤的曲线给的数据比较清晰,做个笔记。

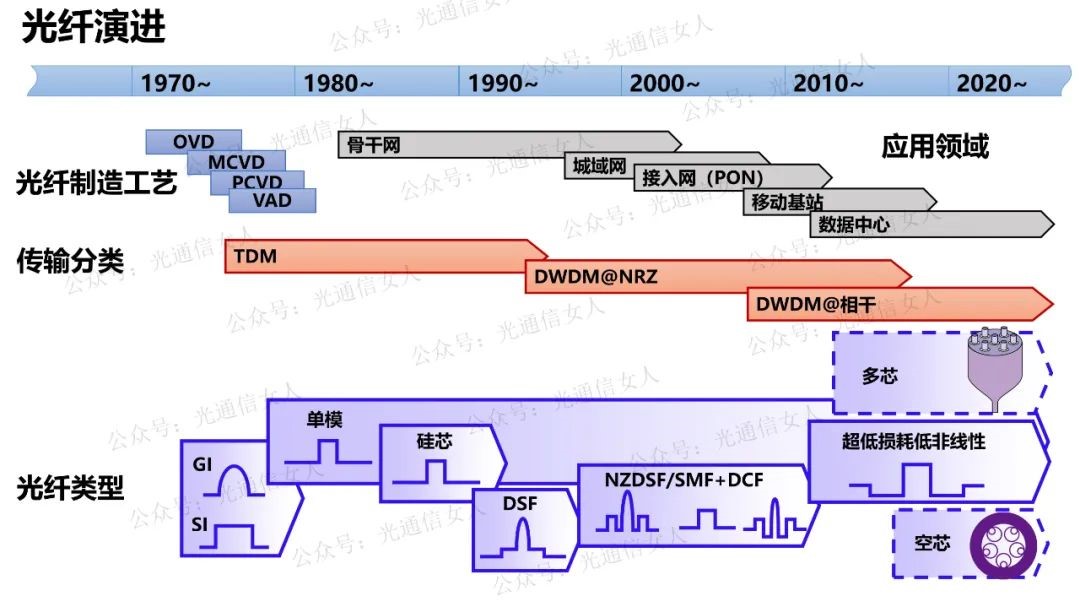

下图是个总表,从1966年高锟院士的低损耗光纤理论后,1970-1980是光纤制造工艺发展期,以前写过的OVD、MCVD、PCVD和VAD等等。(合集2020第185-191页光纤沉积工艺)

从应用领域来看,1984年开始的骨干网光进铜退,1995年互联网推动城域网的光纤部署,之后就是PON、移动基站,和近几年开始大规模部署光纤的数据中心。

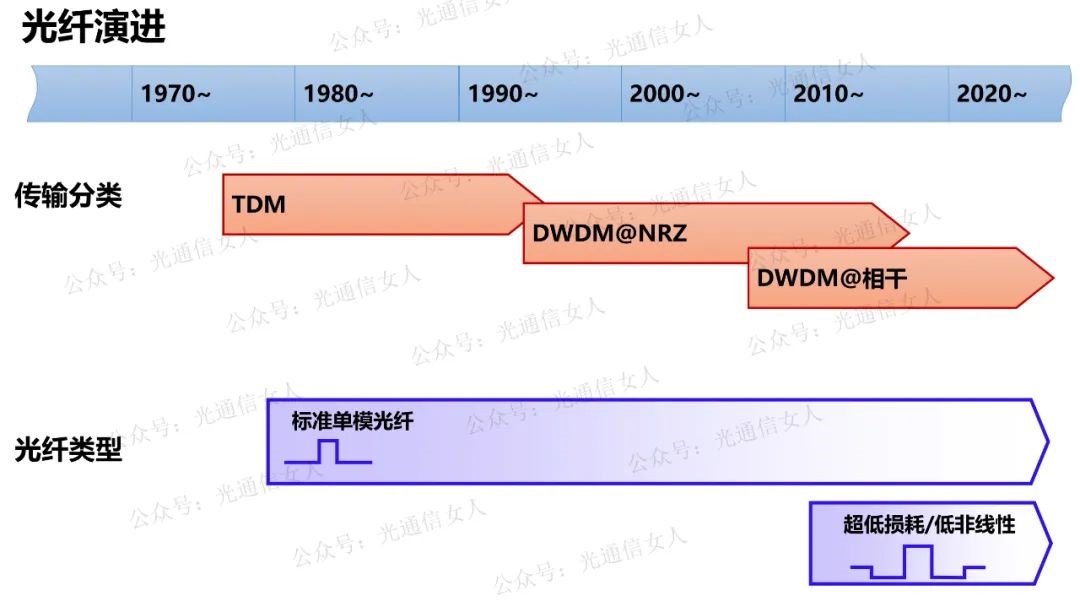

主要的分类,之前是TDM,1990~年代开始TDM+WDM,到现如今的相干技术。

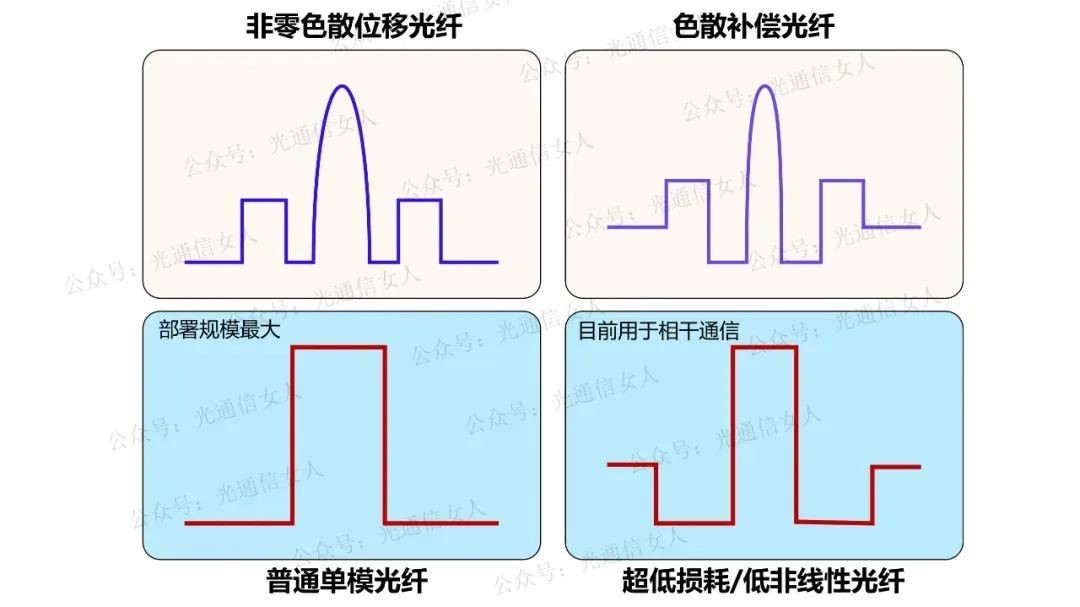

光纤的类型也有很多,但在产业留下来的,主要是两类,一类是普通标准单模,也就是咱们熟悉的G.652系列。

另一类就是G.654,不断的降低损耗,以及降低非线性。降低非线性效应,在Y8T258写过了。

今天主要补充一下降低损耗的技术条件。

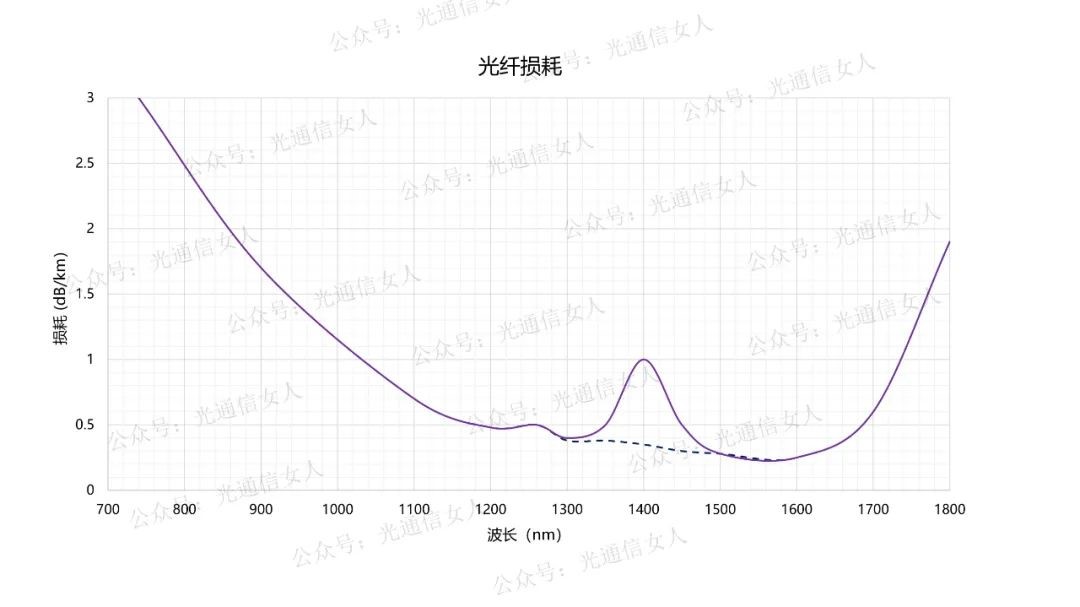

光纤的损耗,主要就是几大类,一个是结构损耗,就是芯层与包层的接触面的平滑度,这个损耗从早期的酸洗到后期的原子界面沉积,工艺基本定型,损耗也很小。主要处理的是采用新材料或新工艺,导致的损耗变化。也就是为了改善一个指标,可能引起的另一指标的变化。基本可控。

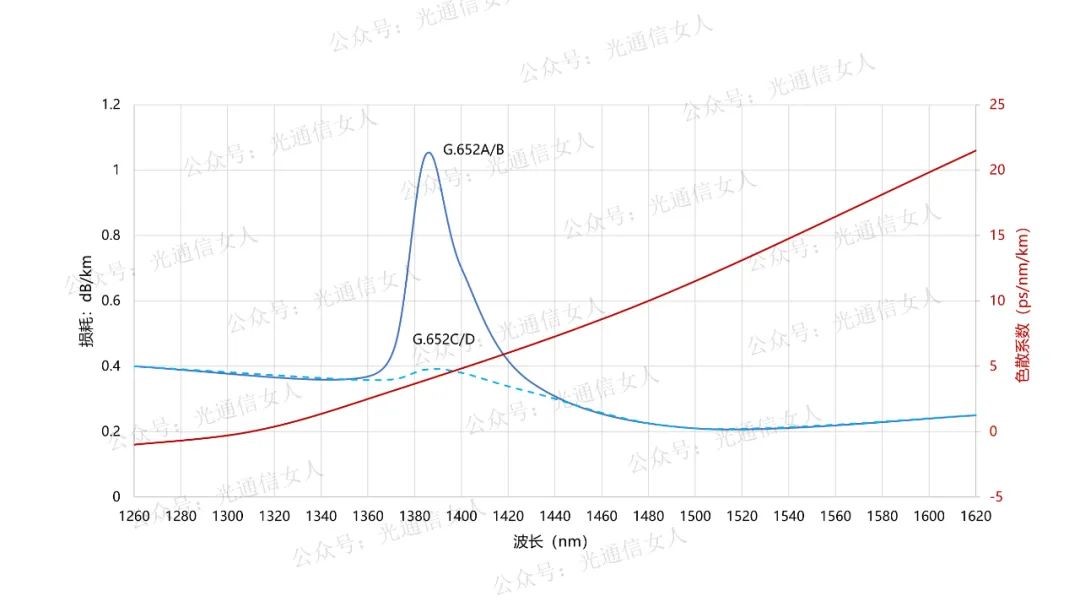

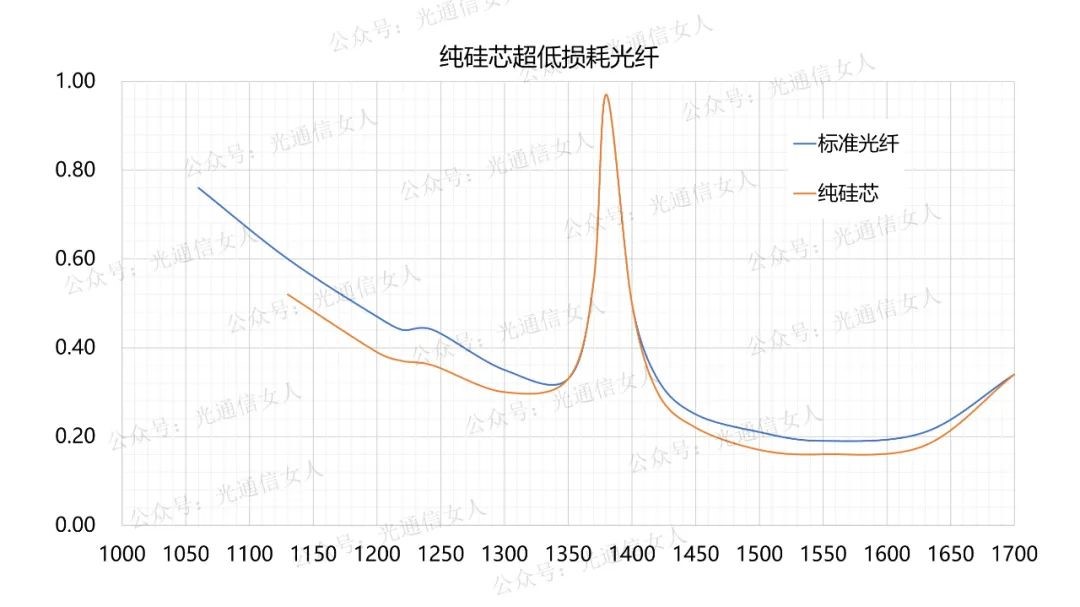

吸收损耗,对于654光纤而言,无需考虑水吸收峰和红外吸收这俩区间,在1550nm DWDM波段也是处于最小的点。

真正能降低的就是瑞利散射了。

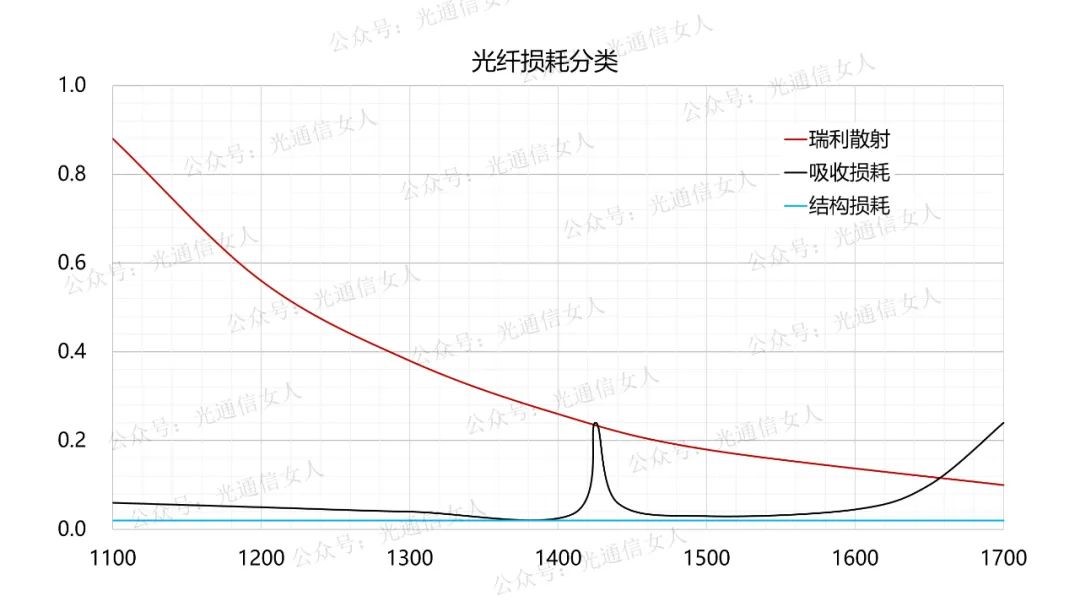

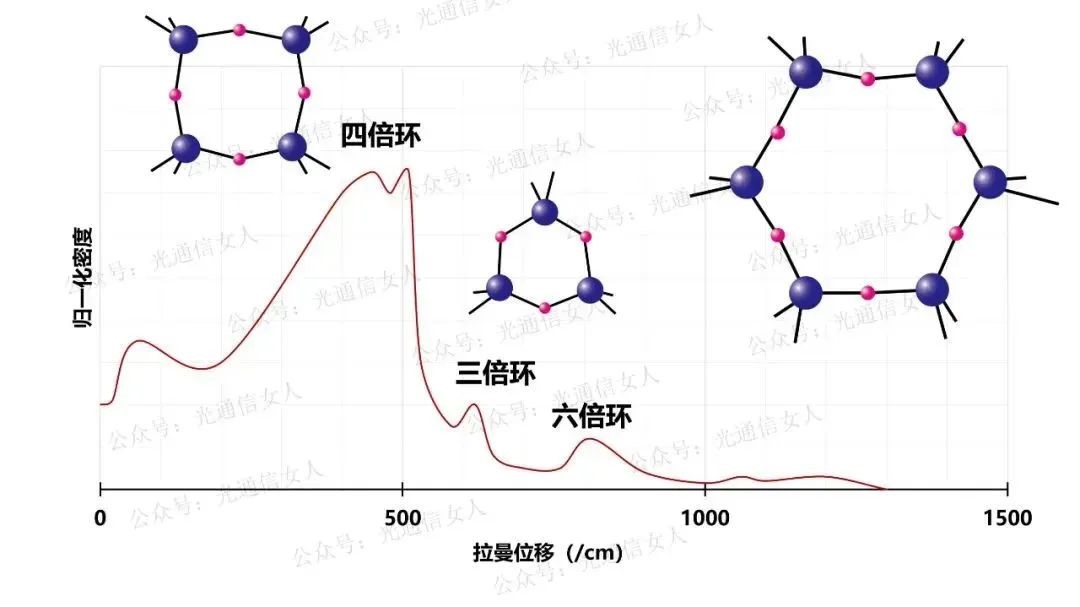

瑞利散射和组分以及分子的密度、排布结构相关。以前写OTDR时,说过瑞利散射,颗粒小于光波长的1/10认为是瑞利散射,大于波长1/10的认为是米氏散射。

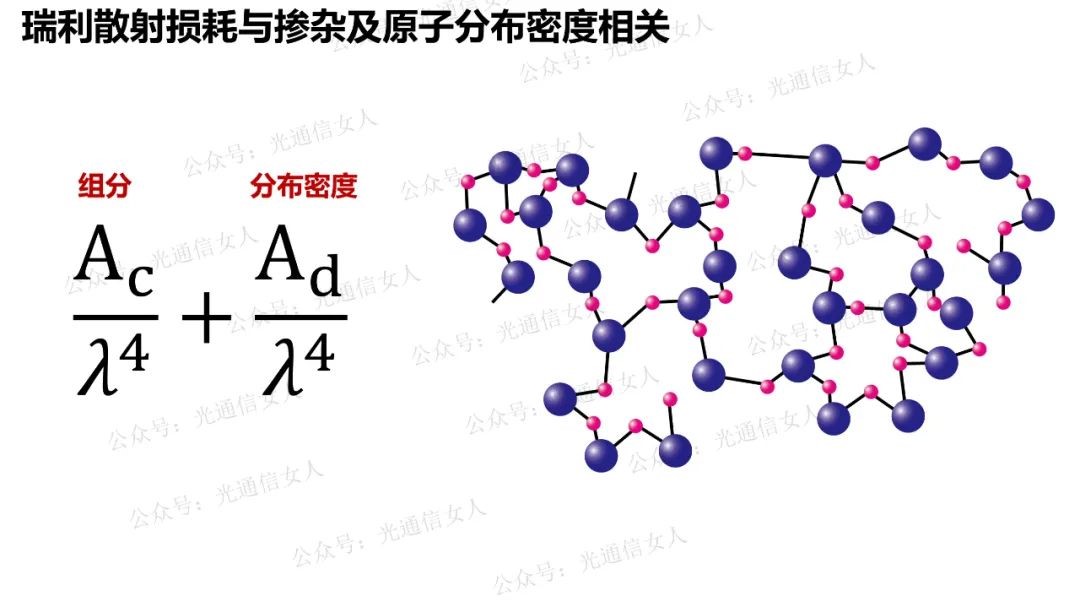

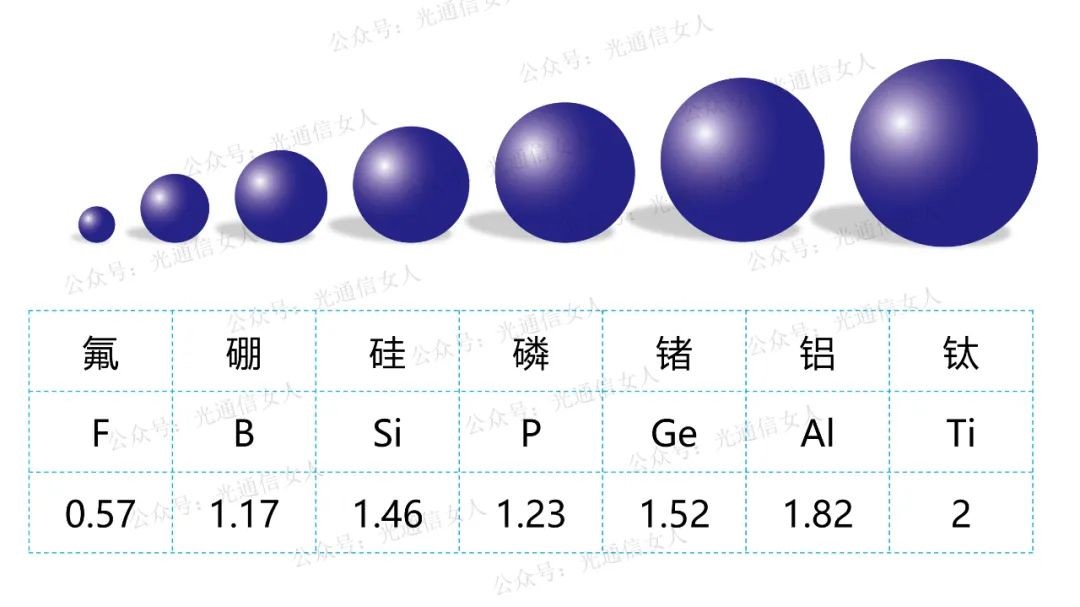

二氧化硅这些原子们的分布就与瑞利散射导致的光学损耗强相关。要改善的有两点,一是选择什么原子,二是原子的分布密度。

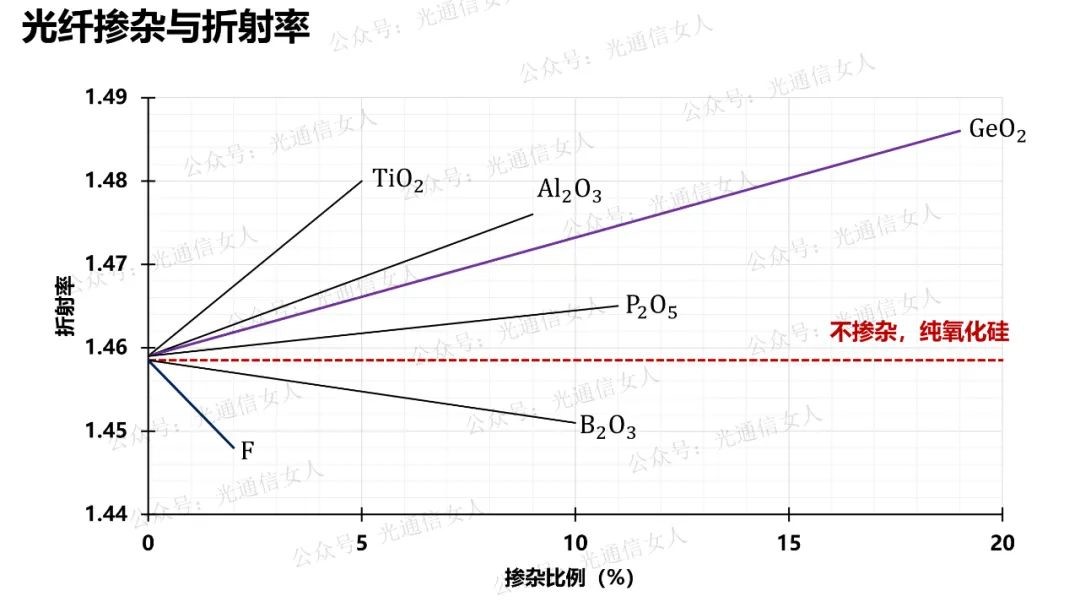

普通光纤一般选择掺杂来改变折射率,设计折射率的分布区间。光纤横截面径向折射率分布,在各种类型中有不同的分布区域。

第一根光纤是用纯氧化硅做包层,用氧化硅掺入TiO2氧化钛做芯层。

目前绝大部分的652光纤是纯氧化硅做包层,用氧化硅掺入GeO2氧化锗做芯层。

654的部分厂家超低损耗光纤用纯二氧化硅做芯层,包层掺氟,2020合集第183-185解释为何包层掺氟可以降低折射率,这个原子大小有关。

采用纯氧化硅不掺杂做芯层,用掺氟来做包层,可以比芯层掺锗的损耗低一些。

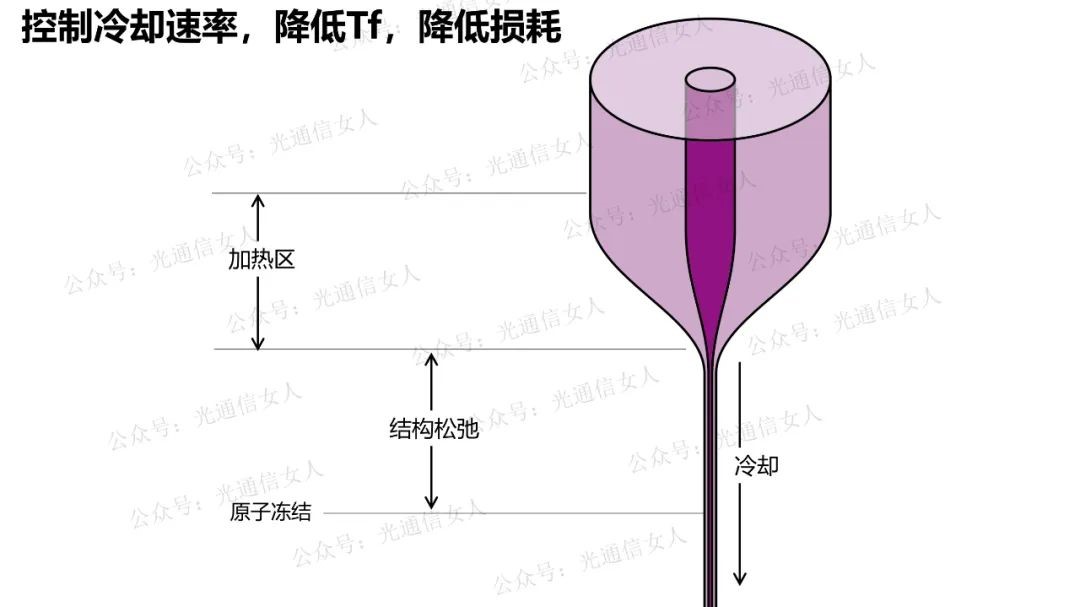

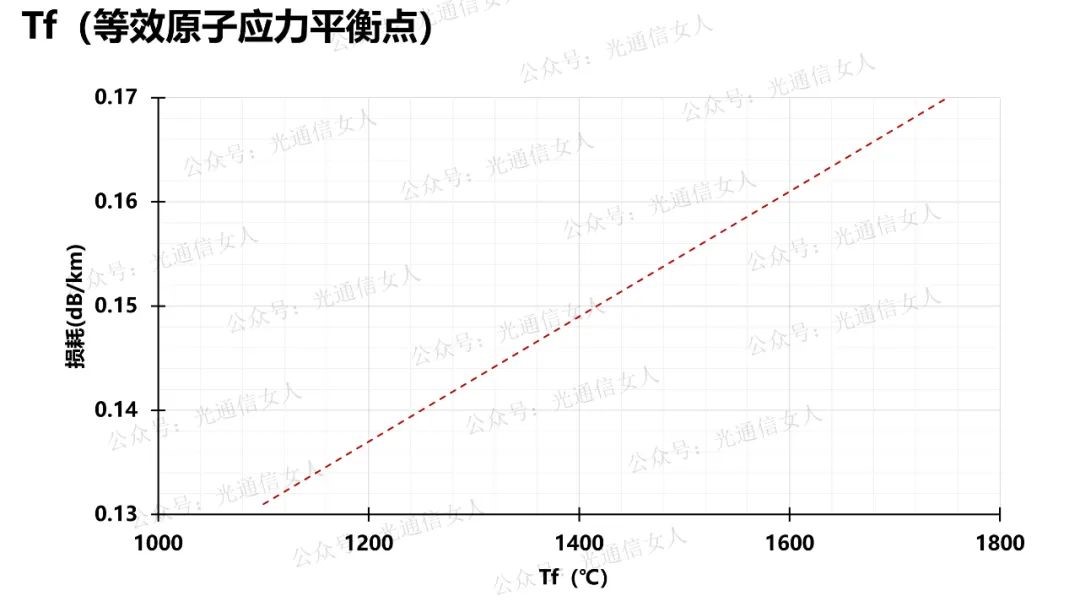

其次就是降低玻璃的原子密度,用的方法是降低Tf,fictive temperature,就是虚温,啥叫虚温?就是原子之间引力与斥力平衡的那个等效温度,玻璃有个介绍就是宏观是固态,微观是液态,为啥是液态? 就是原子还需要移动才能达到力的平衡,但现实又不允许原子移动,内部的应力就不平衡,就有了一个“虚拟等效应力平衡点的温度”

那为什么不选择应力平衡呢,主要是光纤很长,不可能做到完美的“原子分布”应力平衡,而一旦存在多晶,界面就有更强的光反射。是刻意选择的玻璃态。

就是降温时快一些,不要让他们应力平衡,简单理解就是一个飞翔的喜鹊,“飞”是动作,大自然进入冰河期,冻住了,宏观这个喜鹊是不飞的,微观看翅膀又是飞的。只要老天爷降温的速度够快,就能看到这些现象。

玻璃就是这种工艺

降低Tf,也可以降低玻璃的硅原子和氧原子的分布态,可以降低损耗。

硅和氧的分布环不同,分布密度也不同,主要是三倍环、四倍环与六倍环的结构控制,从而控制密度大小。

采用的工艺方法,是控制光纤拉丝的冷却梯度。找到最适合的分子密度,找到低损耗谷底。