Y8T316 闲聊几句薄膜铌酸锂

铌酸锂最近很热闹,以前也写过不少技术细节,在光通信调制器技术解析里也做过铌酸锂做调制器的原理,结构,以及与其他材料的调制器对比,比如InP、SiPh硅光集成、钛酸钡BTO等等。

今天闲聊几句,

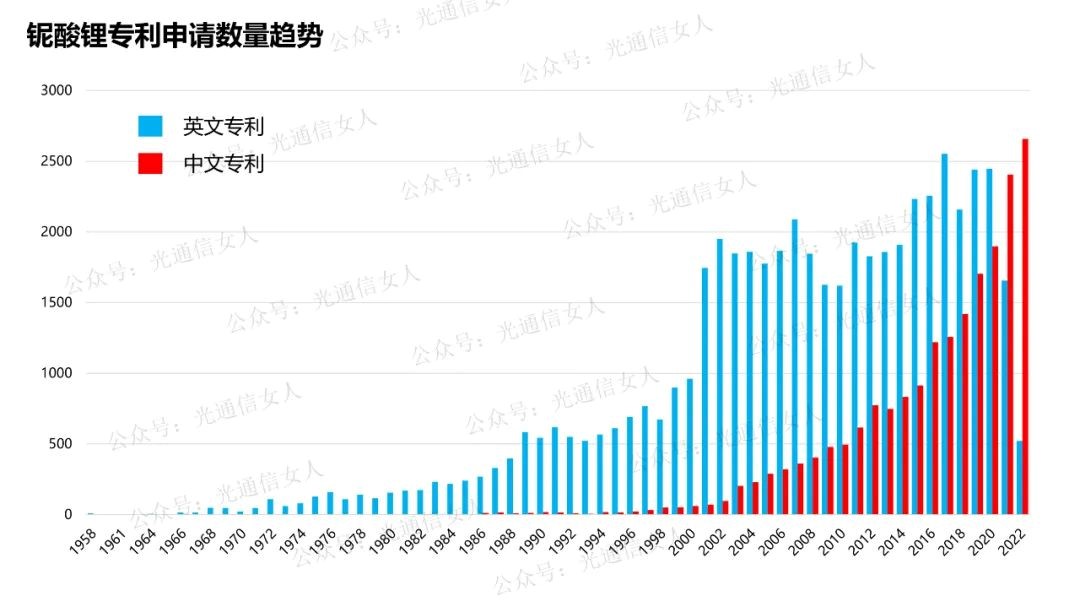

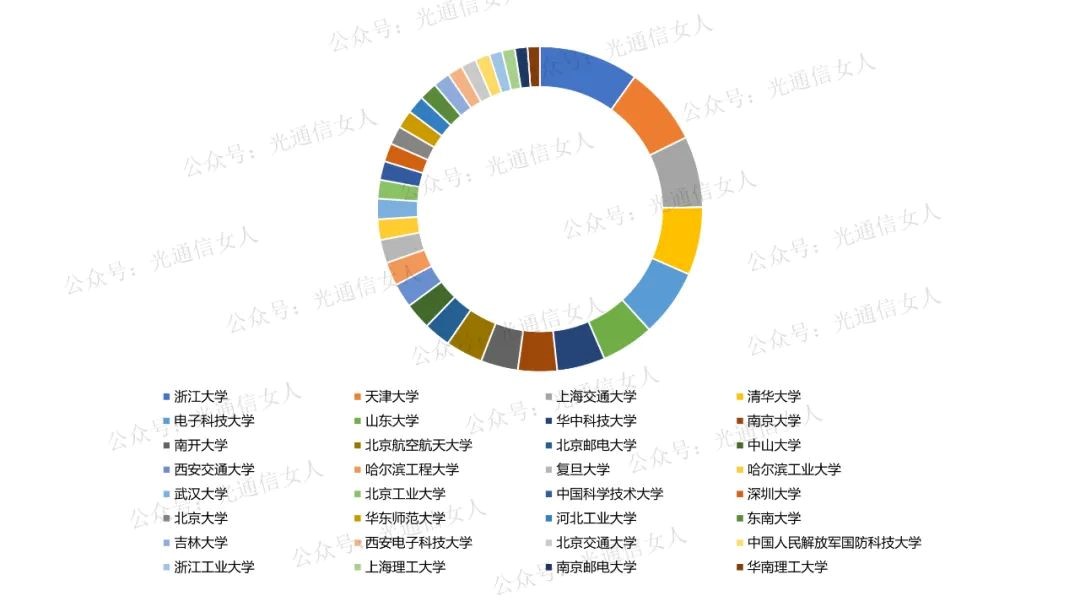

对技术研究的热情,美国起步较早,中国研究热度持续增长

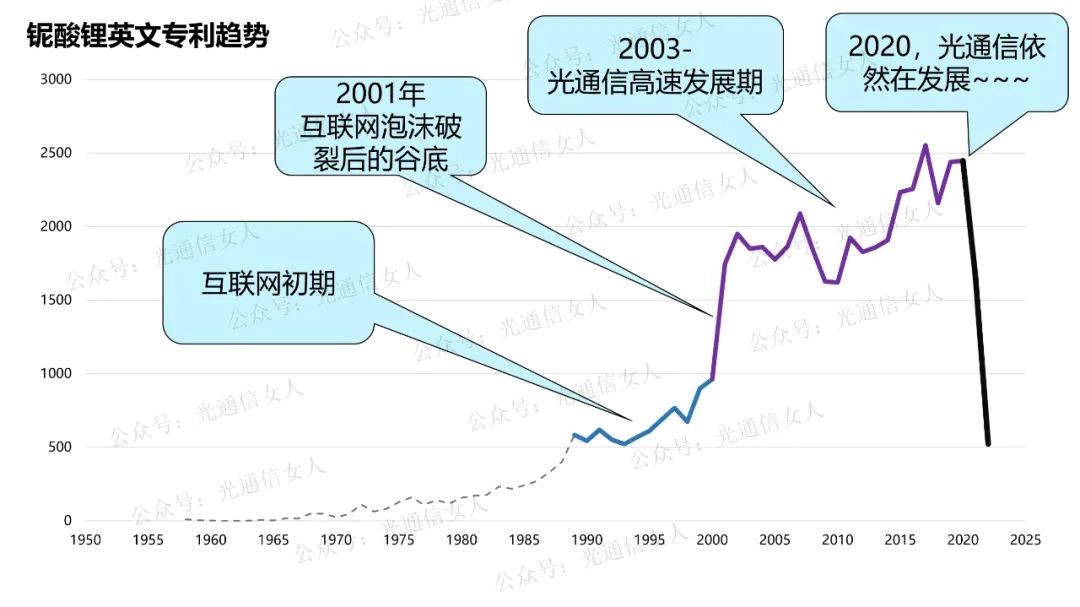

英文专利的分水岭有两个年度,一个是2001年,另一个是2020年。

互联网是在199x开始的,基于互联网的应用逐步开始产业化,光纤通信1984年产业化,通信细分领域的光模块是1995年开始全球细分产业化,开始从核心网骨干网向城域网拓展,从投资角度看,2000年是投资热潮,是技术研究热情高涨的时期,之后就进入破裂期,2001年进入谷底。

这个时期有利有弊

弊端很明显,初创企业没有投资,破产,大企业没有订单,裁员,咱行业经历过那段日子的,几乎都是资深人士了。

优势也很明显,泡沫破了,能留下来的需求就是真正的需求,是订单,是产业的核心,有能力的人留下,适合产业的技术留下了,产业真正的规模制造业也开始了。

中国在光模块/光器件的制造业优势就从那个时期开始越来越明显,WTD(现在并入光迅)之前是中美合资企业,这个时期迅速收回股份,2004年成为100%中国企业, 海信宽带是从2003年从美国回到中国,Finisar(现在叫相干)2004年在中国建厂,华工正源2001年成立,武汉昱升(光器件全球最大代工厂)2001年成立....

美国这个专利趋势在2020年又有一个拐点,这一年我们都懂的。全球疫情对通信的需求是增长的,但同时产业所需的资金又是受限的。

这个现象和2001年相比,同样是需求增长,同样是投资陡降,美国对铌酸锂的技术热情则相反。

出现这种巨大的对比反差,可能存在的两个因素,或者是这个技术没有前景,或者是技术有前景但主要的技术人才的分布不再是美国,而是中国了。

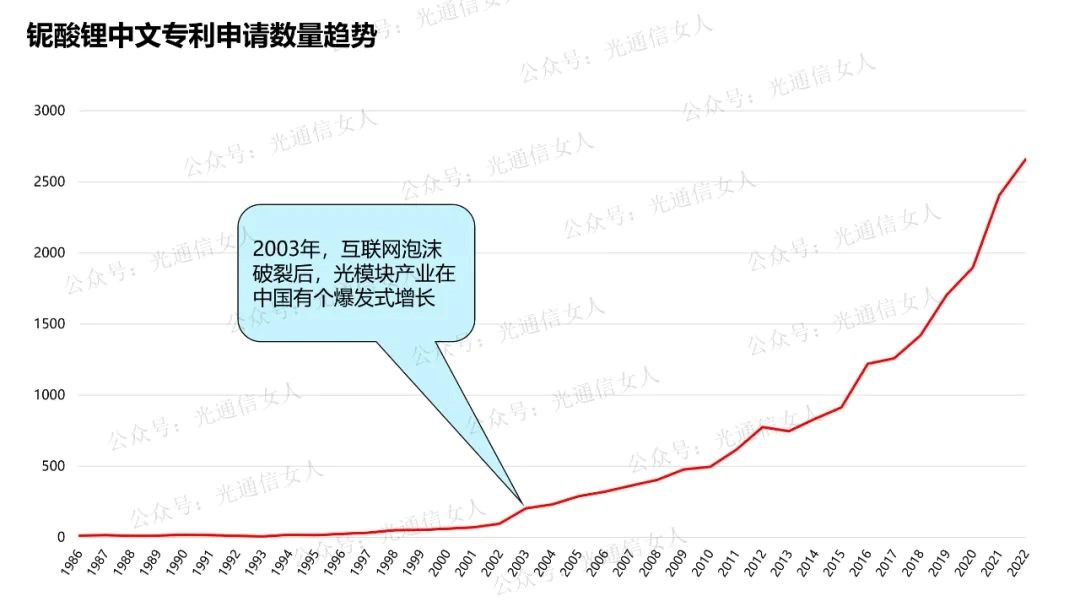

看下中国对铌酸锂技术的研究热情

看下对比。

技术研究是必须的,因为只有深入的分析,讨论,才能知道技术的优势与劣势,这是基础。

对产业而言,则略有不同,产业的发展是好多因素的平衡

首先得有需求来带动市场的增长

其次,市场有需求,是满足市场需求的技术有很多,光模块中调制器,有直接调制的、有电吸收调制的,也有电光调制的,电光调制器中,有磷化铟的,有硅光集成的,有铌酸锂体结构的,也有铌酸锂薄膜结构的,这些技术存在pk

第三,可靠性,对特定场景来说,能满足需求的技术可能有很多种,那么这些类的技术哪个能有产业成熟度和可靠性,也很重要。

研究,不仅仅是性能和工艺的研究,还需要考虑在产业严苛的各种温度环境,湿度环境,周边空气成分(比如沿海地区的盐份)...中能不能长期正常工作,

这一关在很多初创企业早期不明显,但能不能活下来,对企业未来发展极其重要。

第四,成本,包括早期成本与未来低成本的发展趋势。能满足前三条,可能还剩下几种技术,那么要PK的就是成本和成本潜力了。

即使从理论上,某个技术比其他好一些,但产业是一个性价比权衡的的现象,并不是要技术最好的那一个,而是刚刚好能满足技术(包括可靠性)的前提,略留一点余量后,去挑选那个成本最低的方案。去跟踪和扶持哪些具有更低成本潜力的方案。

之后,这个技术在产业有了生存的基础。那么接下来就要考虑,是不是自己碗里的菜

能做这种技术的人很多,公司也很多。

哪些公司能留下来,能在市场竞争激烈的状态下还能拿到订单,哪些人能留下来,在整个市场趋于饱和时,还能依靠这个技术挣来一份工资,这些都存在巨大的不确定性

要居安思危

~~~~

分割线

再说一点技术

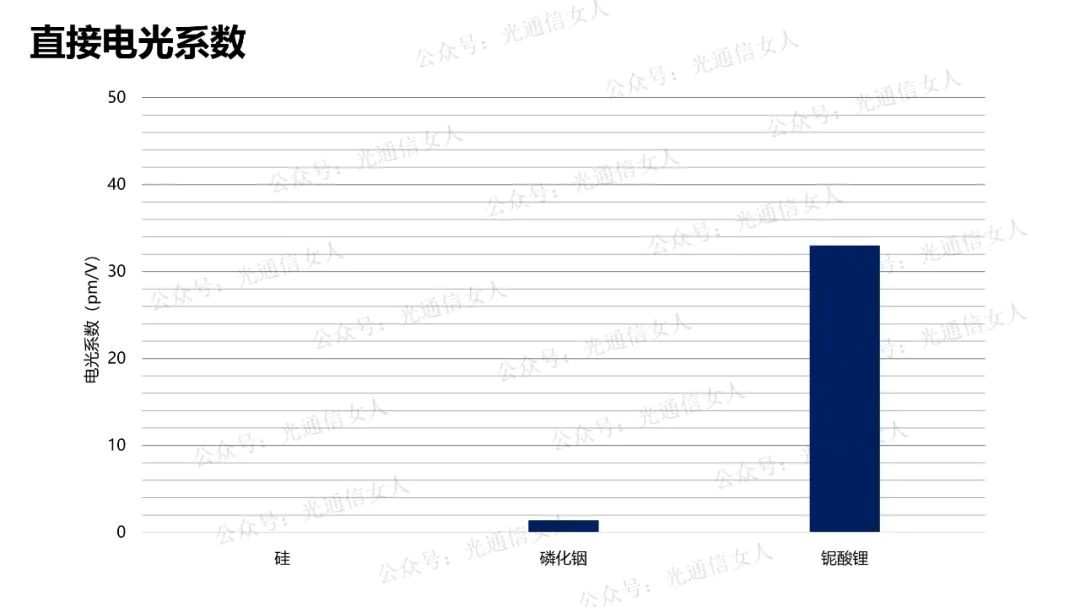

铌酸锂用在光通信,最大的优点是电光系数比较高,比磷化铟InP要高很多,硅没有直接电光系数。也就是电场并不能改变硅的折射率。

这是铌酸锂产业化的基础。

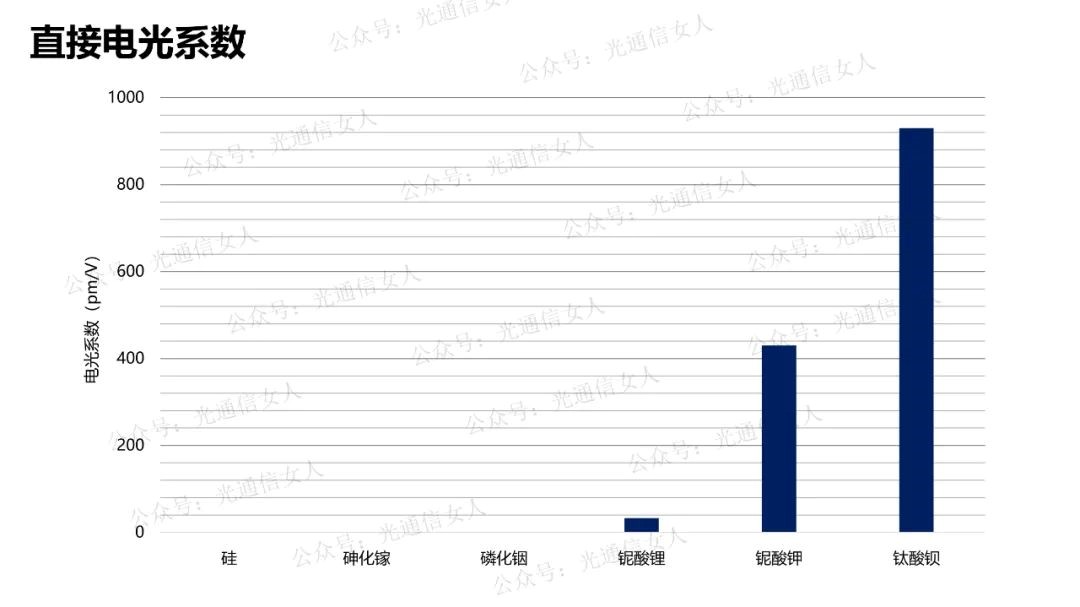

可反过来看,铌酸锂又不是电光系数最高的那一个。

那么铌酸锂占据了很长一段高速调制器市场的因素,是铌酸锂比钛酸钡的可靠性要高,钛酸钡的居里点很低,在不到200℃就改变性质了。

铌酸钾的居里点也比铌酸锂要低。

也就是铌酸锂虽然性能不是最最好的,如果加持了产业的可靠性因素,才有了市场化的机会。

机会也是有窗口期的。

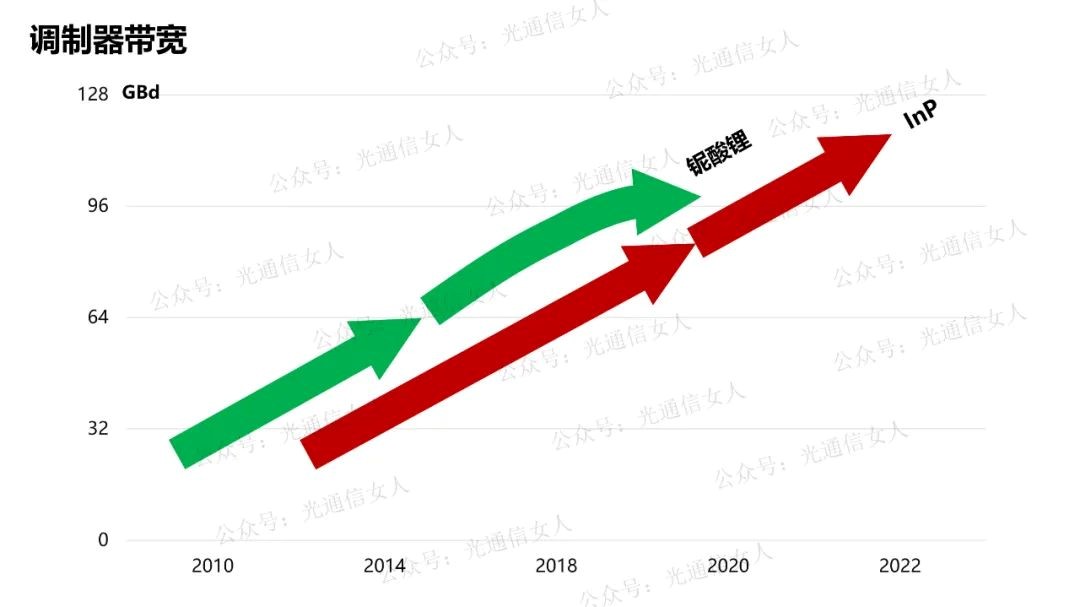

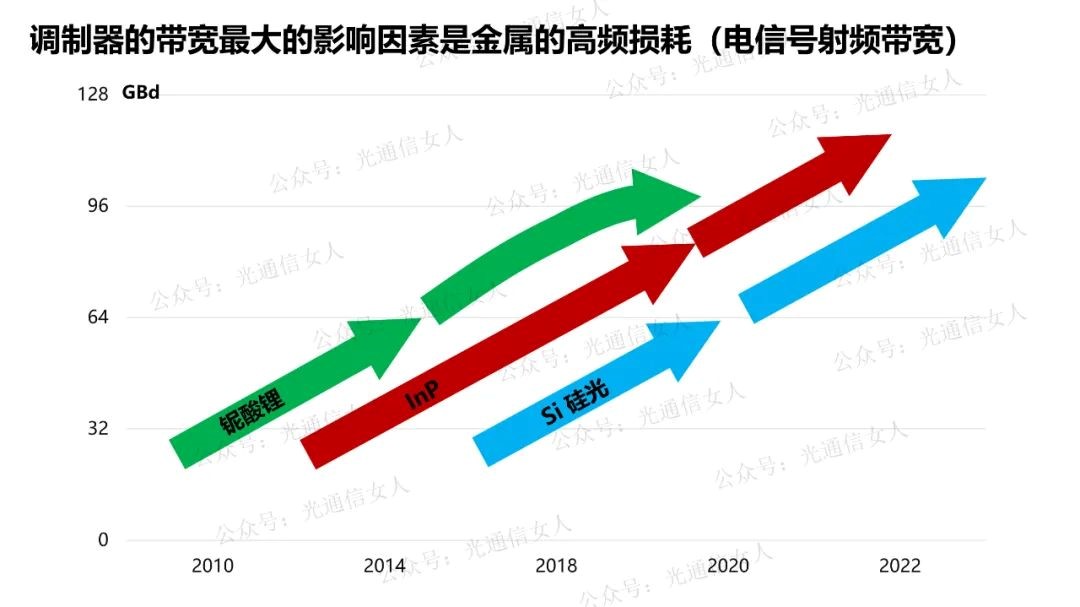

铌酸锂的电光系数很好,但是做个整个系统而言,需要的是全系统都能提高性能,好,铌酸锂的制造工艺让它的光斑直径在10μm左右,导致调制电极拉的很开,要几十个μm,电极的带宽不够。

铌酸锂带宽足够,可电极拖了后腿,拉低了整个调制器的带宽。

这时候磷化铟InP出来了,InP的电光系数虽然比不上铌酸锂,可好在半导体能做的很小,光斑的直径在1-2个μm,能让电极近一些,调制电极的带宽能提升,InP+金属电极的综合带宽提高了。

铌酸锂当初的产业机会,是如何赢得钛酸钡和铌酸钾的,现在InP就是如何赢得铌酸锂的。

对InP来说,综合带宽比铌酸锂体材料要高,适合高速调制,其次InP除了能做调制器,还能做探测器,还能做激光器,体积还很小。

这优势可比铌酸锂强多了呀,选择铌酸锂做调制器,OK,没问题,那其他功能也是需要的,还得让InP来帮忙,干脆一起让InP做了不好么。

接着,硅出来了,

InP当年解决的是射频带宽的问题,因为InP的光斑比铌酸锂(体材料)要小,允许电极靠近一些。

这个理由,同样适合硅光,InP的光斑直径1-2μm,硅(薄硅)的光斑直径0.5μm,比InP还小,允许电极更更近一些,射频带宽就更大了呀。

硅光的难处是什么?它没有电光效应。

人家磷化铟说,虽然我的电光效应很小,比铌酸锂小很多,可我的综合实力更强啊。

硅没有电光效应啊,怎么参与这场游戏,改变是从载流子开始的,硅利用载流子的色散效应实现了间接的电光调制,用电场改变载流子浓度,再根据载流子浓度不同,硅的光学折射率也跟着改变的特性,实现了间接调制。

硅的难题解决了,那么硅和InP的区别在哪里?

硅的工艺更成熟,人家是用在集成电路的,市场规模是几千亿的级别,InP的市场规模连硅的1%都达不到。工艺成熟度是不一样的。

硅是单元素,InP是化合物,二者的成本也不一样,硅更低。

虽然硅光的性能不咋好,比不过InP和铌酸锂,但是综合的性价比更好。早期的成本降不下来,可长期的潜在成本具有更低的优势,这就需要一个市场推动力,数据中心光模块对提高集成度/高频小尺寸的需求,是硅光产业化的分水岭。

这个时候,铌酸锂有了新的说法

早期的铌酸锂光斑直径10μm,磷化铟小一些,硅更小一些,现在铌酸锂说,我也可以降低光斑,降到1-2μm,这总可以了吧。

怎么降?借助硅基衬底,二氧化硅的加持。

在铌酸锂上下分布二氧化硅就能压缩光斑,从而拉近电极的距离,提高电场,降低电极尺寸,提高射频带宽。

要想在铌酸锂上下分布二氧化硅,就得把铌酸锂做薄。

铌酸锂是软脆陶瓷。就像糖,糖块好做,糖片(糖画)就难了。铌酸锂做成薄片是很多方法,现在常用的是微汽化,先离子注入,然后让注入的这一层汽化,很薄的一层薄膜就能剥离,剥下来后粘在硅基板上。

为什么粘在硅基板,而不是InP呢,因为硅便宜,硅上形成氧化硅也很容易,铌酸锂要利用氧化硅来压缩光斑。当然优先选择硅了呀。

这个时候就更有意思了。薄膜铌酸锂要和InP与硅Pk谁更小,还需要硅的帮助。

PK群,变成了InP派,纯硅派、硅+薄膜铌酸锂派

都说自己的综合实力更强,InP比纯硅的性能好,但成本和可靠性不占优势。

纯硅的性能不好,但好在工艺简单,性价比高,可靠性高。

硅+薄膜铌酸锂,又细分两类,一类是硅与薄膜铌酸锂结合只做调制器,利用薄膜铌酸锂更好的性能优势的,另一类是利用硅做相位热调/探测器等+薄膜铌酸锂做电场相移的综合型的。这两大类的劣势都在于产业还不成熟,将来能不能在产业占领一席之地,又回到分割线之前讨论的,能不能在产业需求期,突破产业瓶颈,找到其他技术所不具有的那个特定优点,找到一个产业窗口。