Y8T353 硅光与PON

两天前,群里聊了几句硅光和PON的关系。

硅光集成是一种技术,PON是一种网络部署形式,通常用于固网有线接入的FTTx场景。

先说我的观点:

硅光集成这种技术可以用于PON,但是数量不多。

再说原因,仅仅代表我个人观点

PON,叫个无源光网络,为什么要无源?哪里无源?

为什么叫无源?

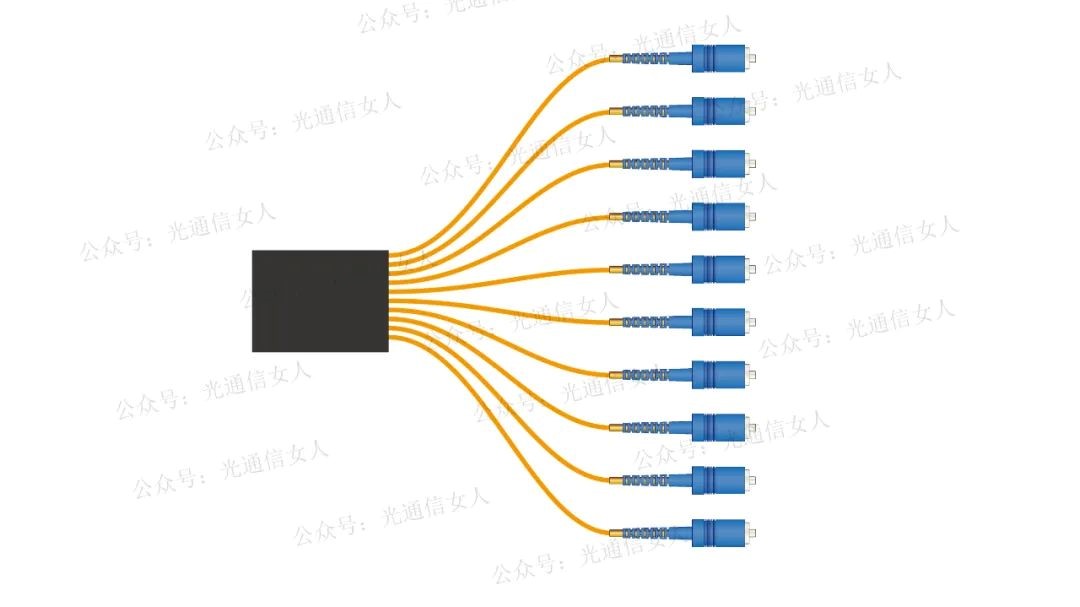

在数据中心,有无数个交换机,很贵,那些用来做通道选择的,信号走哪一条路,开关给你把相应的信号链路建立起来。交换机多,光模块也多。

但是有省钱的方案,就是PON,用这个无源分路器来替代最后一截交换机的功能,什么叫交换机,switch,就是开关,就是光开关,两侧是光,中间转为电信号,形成的光电光通道的超复杂的光开关而已。原因在于普通的光开关单位转换尺寸很大,用集成电路来做通道开和关,比光-光的开/关的尺寸要小。

这就是数据中心中光-电-光的“switch开关”,其实叫做交换也好,开关也好,本质是一样的。

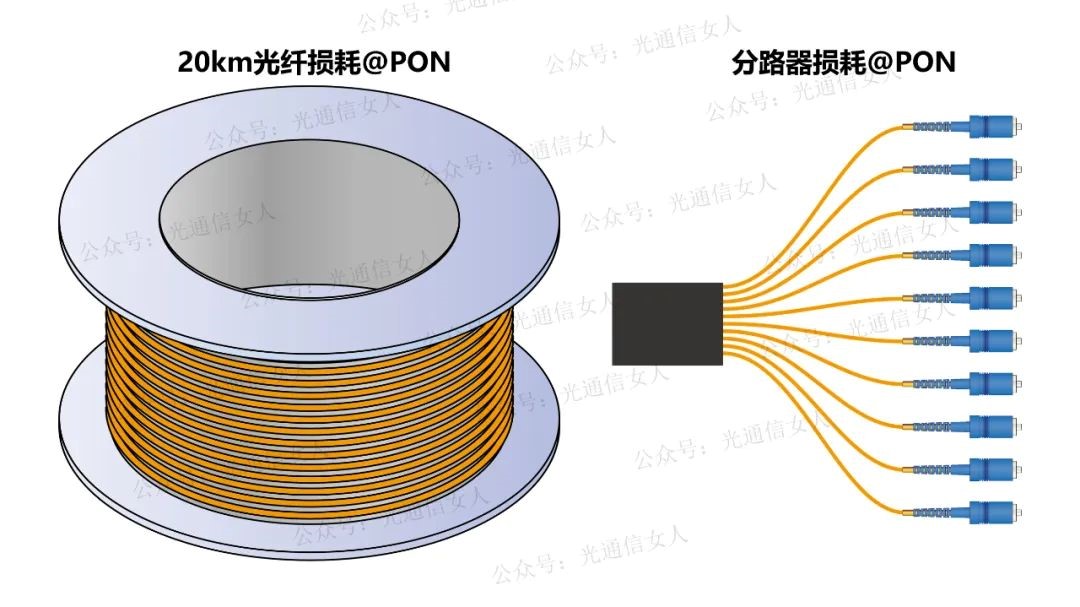

省交换机的钱,用一个便宜的PLC的光分路器就完成了PON的无源光网络低成本架构。同时,用的光模块也少,更省钱了。

PON的网络架构,核心要义,以省钱为目的。

光模块的“有源”产品啊。我们的PON光模块是用于无源光路传输的有源光模块。

这两种架构带给咱们光膜的压力是不一样的。

都以50G/ch的速率来做解释,

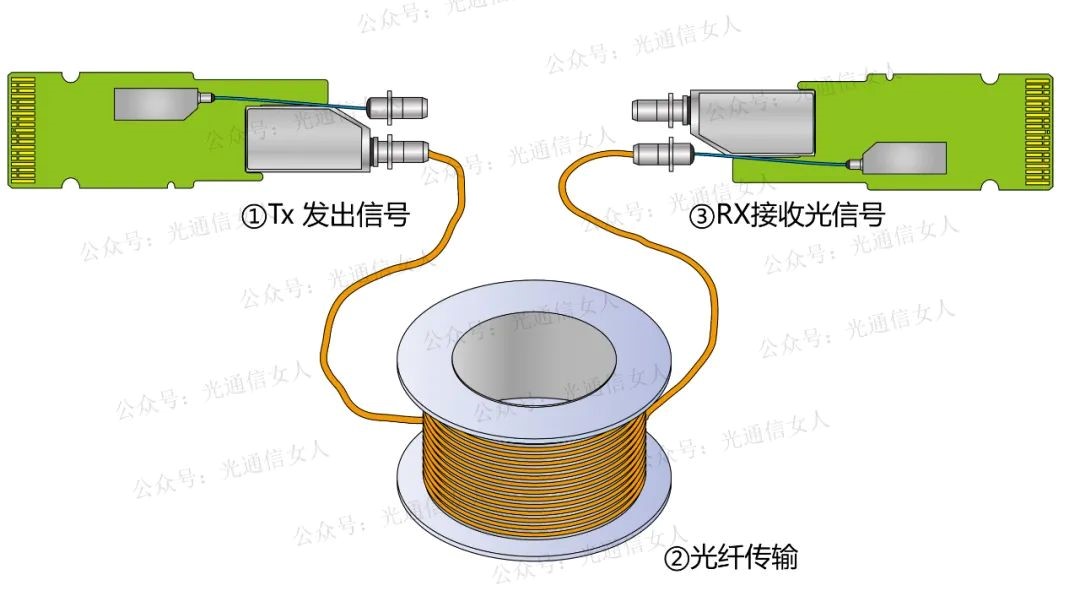

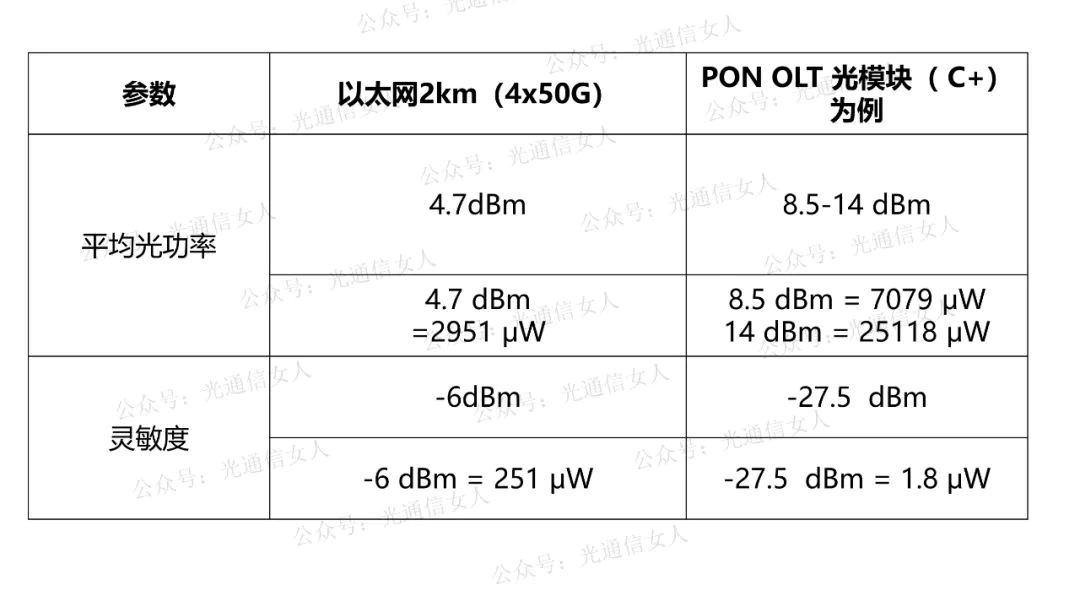

以太网的4x50G的200G DR4、200G FR4都是用于数据中心的。我们就按照苛刻的2km来做比对。功率预算7.7dB

PON的光模块,按照不同的分布长度、不同的ONU的分光比例,需要各种类别,class B、C、C+、N1、N2、E1、E2.... 功率预算在29-35dB之间,PON最难的咱不提,就取个中间值,按照32dB的功率预算那一档来做比对。

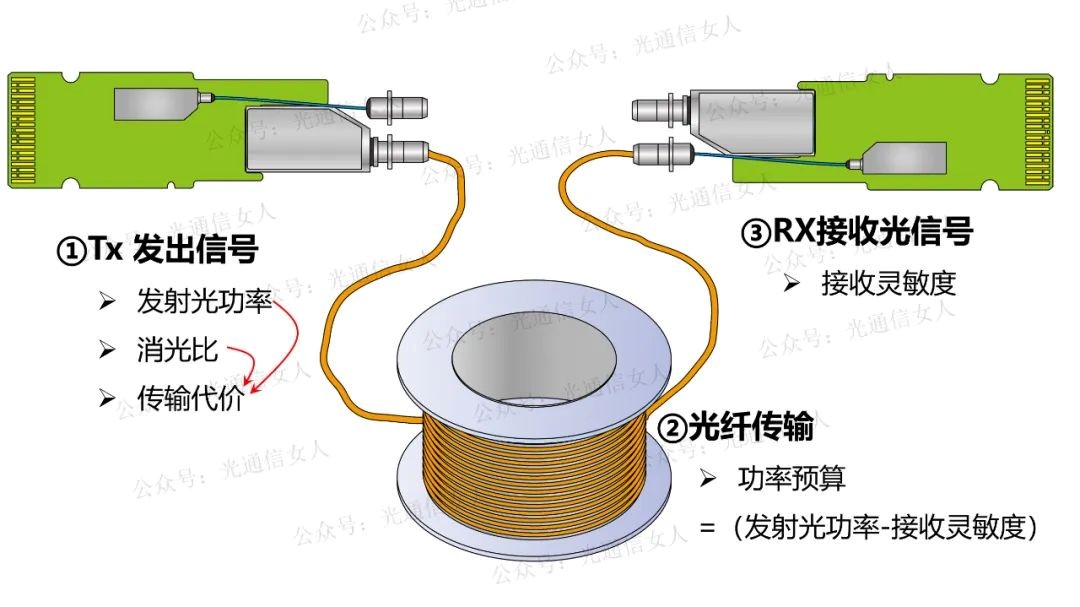

功率预算,主要是从发射端给出的光信号,经过光纤、光纤接头....,到达光模块接收端时,会消耗多少功率。

链路预算用dB来表示,公式是10log(输入输出功率比),

2km光纤+各类接头损耗,在数据中心2km、50Gbps信号时,链路损耗标准是7.7dB

这句话翻译成老百姓的语言,就是光模块发出的光信号,光纤布线这一段消耗83%,到达接收端时,还剩下17%的光能量留给探测器用于识别信号。

所以,数据中心的光模块好做,是吧~~~~~

PON的损耗,按常规标准而言,需要20km传输,到达用户侧后,再通过一个分路器,各家分一点光信号,咱为了省钱呗。

32dB的光路总体损耗,好像和7.7dB比起来差距不大啊,dB是取了log的。

换算成百分比,就是PON的发射功率,其中在线路上消耗99.94%,留给探测器的仅仅剩下 0.06 %

既然链路的损耗是按比例来做分配的。

探测器一方面要选最好的灵敏度性能,另一方面,发射端的信号也可以大一点啊。

咱们再看一下,两个领域的参数表,发射功率和接收灵敏度

PON里边有个不一样的地方,功率预算是按照OLT的发射端和ONU的接收端,ONU的发射端和OLT的接收端,互为计算的。我只给出OLT的参数表。

把所有的dBm转换成实际光功率,看一下到底是多少。

50Gbps信号,数据中心的光模块,发射端的光功率,大于2951微瓦即可,而PON的C+的发射光功率要大于7079微瓦。

这里头都没有考虑余量,但需要考虑调制,信号有占空比啊,所谓的调制后的功率是7079微瓦,是有1有0,但针对信号1来说,至少是15000微瓦了。

如果用硅光集成方案,那就是硅调制器输出后,耦合进入光纤的功率。为什么提耦合后呢,因为硅光到光纤的耦合损耗很大,有一部分光的能量被丢失了。

反过来再看探测器,留给数据中心的探测器的功率还剩下251微瓦呢,人家很容易就识别出来了,还没有误码。

对于OLT的模块而言,它的探测器看到的可只有1.8微瓦,哭都不知道去找谁,为了省钱,把功率都留给分路器了。

说完了需求,再看硅光的能力。

按照发射端而言,硅做调制器,有两个损耗,第一个是波导损耗,非常大,第二个是耦合损耗,也非常大。

咱不是给硅光集成有提供CW DFB光源的么,功率是25mW、50mW、70mW....,旭创前几天给出了100mW出光功率的激光器芯片, Y8T491 DFB激光器的抗反射设计

咱就以25mW为例,换算成微瓦,x1000, 激光器芯片给出25000微瓦功率,然后等着各种损耗加进来,从激光器、进入硅波导的耦合损耗、硅光芯片波导损耗、调制损耗、到光纤的耦合损耗...., 这一溜儿下来,进入光模块Tx发射端,剩下3000微瓦就行啦。

PON,能这么干么,当然可以,推算一下,弄下更大功率的就行啊,只要你愿意花钱,事情还是能办到的。

另外,硅的接收灵敏度不咋好,比不上传统的InP在同等条件下的性能,愿意是需要硅上放锗来做吸收层。咱暂定硅光集成的锗硅接收端响应度是很好的 。

用于数据中心的接收端信号251微瓦,但是PON OLT的收到的光信号只有1.8微瓦。这个1.8微瓦在传统光学里边,大部分能到达探测器,但硅光不行啊,接收端也有耦合损耗,还得浪费点在耦合上,所以,硅光集成在PON的方案里,大家仔细看看,一般都加SOA来放大这个1.8微瓦的小能量,放大以后再测呗。可谁家的SOA不要钱呢???

这是模块的需求,和硅光的技术现状。

再回到产业,PON这个架构,原本是为了省钱才设计的,但凡不符合这个观点的,基本就没有产业化的空间。

不管是激光器芯片厂、硅光芯片厂、光器件组装厂、光模块的制造厂....,讲PPT可以不花钱,但批量交货时,咱每一个工厂都是准备挣点钱的,是吧。

硅光不是说它有个特点么??低成本

低成本这个趋势倒是和PON的产业需求不谋而合。

可硅光说的低成本,和PON所理解的低成本,是不一样的。

硅光集成这个技术还没有到了十分成熟的阶段,工艺的研究是需要投入的,比如说,你投入了5000万来开发技术,然后销售了一亿一模一样的光模块,每个模块的芯片制造成本2块钱。

把研发费用摊下来,光模块的硅光芯片,就是2.5块钱

这是个理想状况,因为没有谁能一下子给你这么多订单。

硅光厂家说,说我现在按照50块一个卖给你,我用的都是好材料,大功率激光器,高耦合效率的好透镜,SOA提高性能的芯片....., 等你下单1亿颗光模块,我便宜到10块钱一个,行不行,除了我那2.5块钱的硅光芯片,其他材料多少也是要点钱的,你能理解,是吧。

传统厂家说,来吧,来吧,5块一个,简单实惠,经济适用....

买方会怎么考虑?

为啥会提起这个事情呢,十几年前,那一段GPON在疯狂起量,很多个硅光初创公司就说把硅光用在PON上吧,便宜。

刚好呢,我在某厂“战略规划部”做光模块的内容,热血沸腾啊,我,便宜还高大上的硅光技术,天天写材料,整理各种产业链递过来的文档,样品的测试数据....

事情卡在哪里呢,下订单,要交付,很多小厂家都给干倒闭了,性能达不到,成本也降不下来,那些说低成本的词呢,还飘荡在各个高校。

产业是实打实的买卖,

最后,用传统的光学芯片封装的GPON ONU BOSA,现在的价格是1.5-2.0$之间,已经无人再提当年把硅光用于GPON的事儿了。

硅光能够形成买卖关系的,

一个是数据中心500米和2km的这一块场景,为啥呀,光模块卖的贵,要求还不高,好做。

另一个是相干,那个更贵,慢慢做呗,便宜是比对手略便宜的而已,可不是PON的那种便宜啊。

小结一下

硅光是一种技术,这种技术既可以用于PON,也可以用于以太网,还可以用于核心网骨干网DCI等相干光模块场景。

PON是一种网络架构,可满足PON这种架构所需光模块的性能,可以选硅光,也可以选铌酸锂,还可以选InP

作为公司而言,是为了做买卖的,销售价格已明确,技术条件已明确,选什么不选什么,就是公司自己的事情了。

作为学术而言,是为了把各种技术探究的更为明白,将来的产业化时,公司去做权衡和选择时,心里就有了依据,知道选择某个材料、某项技术,他们的优缺点都是明明白白的。

产业与学术研究的关系,更像是决策者与智囊团的关系,智囊团的要义是分析各种可能性,分析各种优缺点,分析各种竞争关系。。。。,决策者的目的是在各种优劣势之间综合考虑后进行拍板。

在ECOC2022的PPT合集中,看华为对他们未来的PON技术选择,也是性价比之间不断权衡后的结论。

在性能满足需求的前提下,选择最低成本的那个技术路线。

站在这个角度去看,你也就理解了,为什么有些公司说我们既要研究这个技术,也要研究那个技术,早期对于多种技术研究和对比,对于未来的决策的准确性,提供了非常重要的数据分析基础,有极其重要的意义。但不代表,这些公司研究了这些技术就一定会大规模生产的。