Y8T365 光器件封装中常用的氮气与氦气

在光器件封装过程中,氮气是我们最为常见的气氛组成员,另外一种常见气体是氦气,用来配合氮气工作的。

今天略聊几句他们的区别。

常见的化合物材料的激光器和探测器的长期工作需要隔绝氧气和水汽

咱们光模块里用的激光器也好,探测器也好,大多数是基于化合物材料的,极少数是元素半导体来制作的。化合物顾名思义,是几种不同的材料经过化学反应后形成的材料。InP、InGaAs、InGaAsP、GaAs等等,他们遇到氧气或水分子,还会产生新的化学反应,那么就需要隔离氧气和水汽。

隔离的方法主要是两大类:

一大类,把芯片置于一个“密封的独立的”空间,比如TOcan,比如BOX等等。也就是我们经常说的气密封装。

另一大类,就是把芯片表面涂覆一层阻水阻气的膜,比如氧化硅膜层、氮化硅膜层、氧化铝膜层等等。也就是我们常说的非气密封装中的“钝化膜”,氧化硅就是常见的玻璃主要成分,氮化硅是一种常见的陶瓷材料,氧化铝也是一种常见的陶瓷材料,就类似咱们的搪瓷缸的工艺,在铁缸外面挂一层陶瓷浆,用于防止铁生锈(生锈就是铁的氧化反应)。

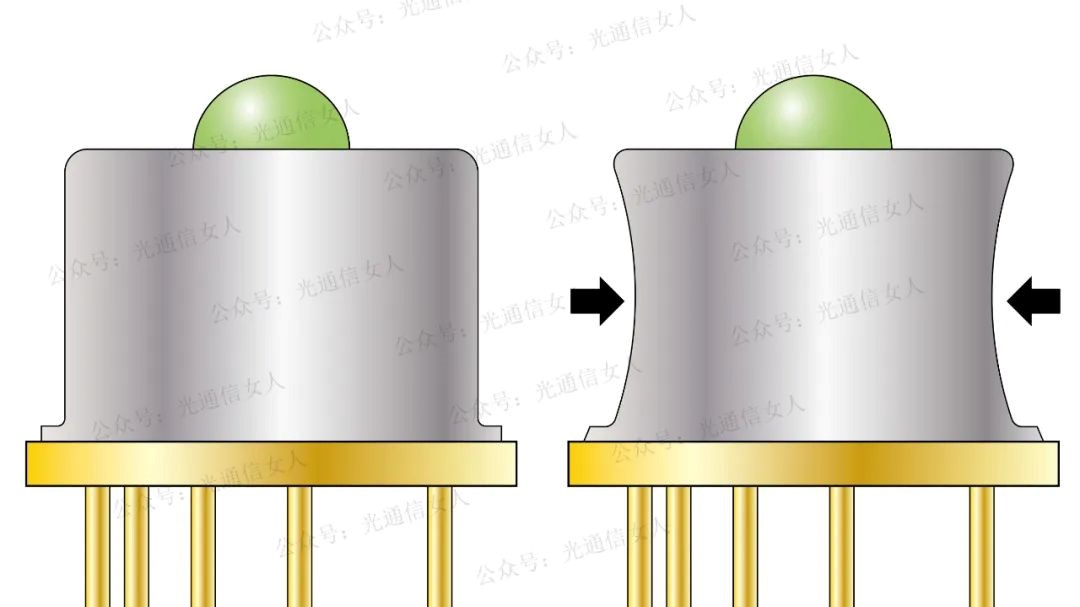

第一类的气密腔体,也有两种选择,第一种选择可以用“真空”腔,把里边的气体都抽走,包括氧气和水汽。

这种方法有个隐患,就是腔内气压较低,外部的大气压在气密腔外产生压力,很有可能会造成漏气现象,对于产品可靠性而言是不利的。

第二种选择,就是在腔体内充入一种“惰性气体”,这种气体不会和我们的材料发生反应,其次还能达到内外压力平衡。

选择惰性气体,对于产业制造而言,越便宜越好。

氮气就是最便宜的惰性气体,空气中78%是氮气,21%是氧气。可以用极低的成本把空气中的氧气除去,只留下氮气。

在咱们行业,

气密腔内充氮气,也就是手套箱。

金丝和TIA/DRV/硅光集成等芯片的铝焊盘键合时在外边吹氮气,防止铝和氧气接触。

在做CWDM6的5G前传光模块/激光器的功率测试时,要给积分球吹氮气,原因是CWDM6的俩波长刚好处于水分子吸收波段,用氮气来驱离测量环境中的水汽。

激光器共晶焊时要吹氮气,防止金锡共晶材料中的锡被氧化。

在芯片保存时,要放入氮气柜中,是防止Die与氧气和水汽接触,防止塑封芯片中的塑胶吸附水汽等等。

虽然这种低成本的氮气制造,并不能得到非常纯净的氮气,但能把氧气驱离到极低的含量,得到工艺上的改善。在少数应用场景下,对这个极低的氧气含量还不能满足产品制造的需求,就可以选用其他额外工艺做补充,比如前两天写的金锡共晶焊的激光辅助加热。

既然有了氮气这种低成本的惰性气体,那为什么还需要配备另一种惰性气体“氦气”?

压氦,通常是在气密性检测的环节,把氦气压入腔体内。

气密封装后的光学器件,要去检测一下是否正在有密封作用,可以选择另外一个惰性气体来配合。

氦气就是最佳的搭档,首先他们都是惰性起来,谁来谁去,都不会影响我们的光芯片功能。

其次,氮气便宜,优先考虑用在量大的常规操作中,氦气成本高,只用于检测就行。

第三,氮气和氦气有“质量”差异。容易分离。氮气很重,氦气很轻。当给他们二者电离后,在电场作用下,氦气和氮气的落点位置有明显差异。这就是质谱仪的基本工作原理。

如果气密的光器件密封性很好,那么光器件里的氮气不会出来,外部压入的氦气也不会进入到光器件内。二者不重叠。但如果气密性不好,原本是氮气的光器件现在就会有了氦气。

把这个光器件单独拿出来,腔体打开后,去测试一下内部的俩气体含量,(有些也可以测试外部的气体含量),来看看二者有没有混叠存在。

在腔内气体或腔外气体,理论上应该是单一的,但是出现两类都有的情况就说明漏气了。

把气体先电离,在电场作用下电离后的气体就动起来,这就是离子风,重的氮气,轻的氦气,分离,然后定量分析,完成气密性检测。

2022年即将结束,工作还需要继续。