Y9T58 下一代5G前传的50G PAM4光模块

5G承载光模块白皮书,2019年5G推进组发布了一次,中国刚刚启动第一步的5G部署,前传光模块方案基于25Gbps NRZ的信号做了几类不同的波长划分,灰光、BiDi和彩光、无色等等方案。

2021年Q4,推进组发布了第二个版本的更新,目的是继续推动5G的应用,这个时候,中国也相应的提出有限接入与无线接入双千兆的计划,全球有线接入PON用户,和无线接入的5G用户,中国都是市场份额最大占比,具有牵头作用。

2023年Q1,推进组发布了5G光模块的第三版,开始考虑进入大规模应用时的升级方案。

这几个版本都是公开的,可以去下载,没有话,在群里@我,可以发一下。

略解释一下这个5G前传光模块的纠结从何而来。

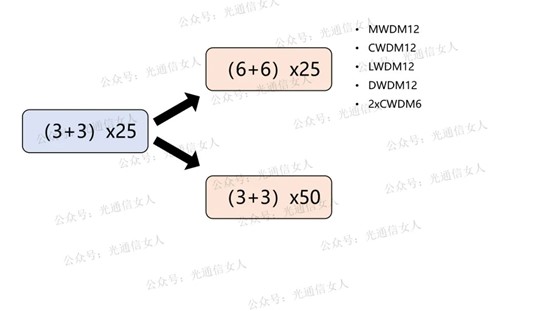

早期部署,整体基站的通信容量还不是特别大,采用25Gbps的光模块,3+3方式,一个基站3个天线扇区,用3个25G的光模块,对应的CO机房配3个光模块,一个6x25Gbps的结构,就满足早期的信息量。

后来,用5G的人也多,信息容量也多,就要考虑更大容量,无非是几个方案而已。

双倍,从3+3的方案,扩展一倍,6+6,光模块的方案就很容易了,25G做了这么久,产业链比较熟悉。

双倍方案,走下去压力很大

用灰光方案/BiDi方案,这些模块从3+3到6+6,就需要同时增加一倍的光纤数量。

光纤挺便宜,本身的材料费用并不高,难的是部署成本,得挖沟,得架线,得雇人....,光纤厂家很高兴,模块厂家也很高兴,芯片厂家也很高兴...这些不需要修改技术,还能多卖钱,当然高兴了,可但是运营商和咱们普通用户不高兴,这些增加的成本总得有人花钱吧。

像我这样的,上班时间属于产业链,跨到高兴的一方,下班时间属于用户,刚挣得钱还没焐热,就得再花出去,好让上班的那半天高兴高兴,这倒是以自我分裂的方式完成了情绪自循环。

这不符合咱们广大人民群众的降成本呼声。

双倍方案中的彩光方案,(好像)具有双赢的前景,光纤还是同一根,不用动,只增加信息通道,每个通道依然还是25G光模块,完成12x25G的总体信息量,除光纤厂家略不高兴外,模块厂家还是可以多卖(以为的)成熟25G方案。

好像,以为的,这个词就很重要

这一根光纤,从6波长,改成12个通道。有四种方案

第一,12个MWDM的波长

第二,12个LWDM的波长

第三,12个CWDM的波长

第四,12个DWDM的波长

第五,原来的6个波长,采用同波长BiDi方案。

这四个方案中,第一个的MWDM,光模块变的贵了,需要增加TEC,这是很大的成本,光模块厂家挣钱不容易,

MWDM还有两种思路,第一种思路是不去苛刻激光器芯片厂家,让光模块厂应改,在CWDM的6波中,挤出12个波长,通过温度改波长,是理论很简单,实际困难是温度高了吧,激光器的寿命急剧降低,这和不苛刻激光器芯片厂的初衷,不一样了。温度低了吧,我们的25G激光器用的是便宜的DFB,增益和光栅失谐,导致边模抑制比控制不住了,成了“双峰”,这和不苛刻激光器芯片厂的初衷,不一样了。

这个思路,约等于对模块厂和激光器芯片厂,提出双重压力。

第二个MWDM的思路,就是单纯的让激光器芯片厂去做新的设计,模块厂不额外升温和降温了,就妥妥的让TEC工作在正常温度。但是,这个思路需要时间成本。

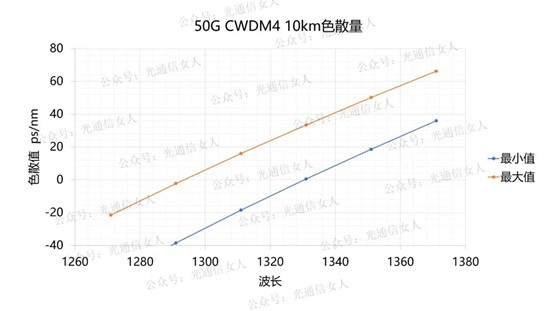

基于第二个MWDM的思路,就有了第二方案的LWDM的思路,反正都是要重新设计激光器芯片,反正都在需要光模块增加TEC,那么为什么要选择大色散波段呢? 咱让波长都归拢到小色散区间,传输性能可以提高。

这是LWDM的思路,难题是一样的,时间成本

接着就有了12个CWDM的第三个方案,前六个波长完全重用,既不需要修改波长,也不需要增加TEC,啥啥的不动,原来的(3+3)x25G的方案完全重用,重新在1550nm波段,开辟出新的(3+3)波段,这个波段以前是用子啊长距传输的,模块的成本略高,但是长距的光纤部署成本能降低。

现在5G前传不属于几百几千公里的那种长距传输,用C波段1550nm,这可就用不了便宜的DFB了,就需要用EML,好家伙,用更贵的新增波段来来局部降低原来的O波段的传统结构。这基本上就没啥大的市场价值。

DWDM,是一个节奏。咱5G前传没必要用密集波分,也没必要用C波段。

采用第五的同波长bidi方案,从模块和光纤数量来说,是所有(6+6)x25方案的最低成本属性。但是同波长的bidi,对于回波损耗,和工人的操作水平,有极高的要求。对于bidi而言,是无法识别这个能量属于反射信号,还是正常的传输信号。叠加在一起,就是MPI。

在纷纷扰扰的(6+6)x25的方案中,去年有一个方案,跳出波长的各种探索,也就是刚刚发布的这一版本中的5G前传新方案。

不去纠结波长了,完全重用原来的3+3的波长,灰光、bidi和彩光的CWDM6,完全重用。

那改的是什么?把速率提升一下,是一样的啊。我们的目的是完整这么多的信息量的转换,是吧。

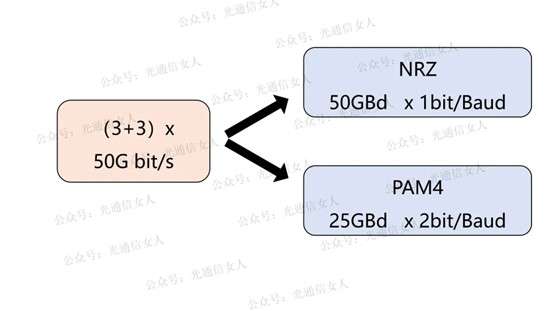

这个思路,不再纠结波长规划所导致的难题,那50G的单位的bit/s,也就是一秒钟传输50x10的9次方个bit这么多的信息,依然有两种选择,

采用50G的NRZ方案,MRZ的意思是一个时间内,就制作一个bit传输,那我们就需要50GBd的带宽,从传统的17GHz一下子要提升到35GHz带宽,这压力也很大啊,成本也很高啊,... 那另一种方式是重用25G NRZ的带宽属性的光模块,通过PAM4的编码做一下bit倍增。不需要提高带宽,(感觉)沿用原来的25G激光器、探测器的产业链即可。

从NRZ到PAM4,理论带宽是一样的,PAM4的信息量是NRZ的两倍。

所以,基本上5G前传的升级方案,就确定为,不动波长,且沿用25GNRZ的DFB激光器带宽,用于25GBd,通过PAM4提高比特率,提升到50Gb/s的这个初步方案。

如果只是这么简单,挺好的。

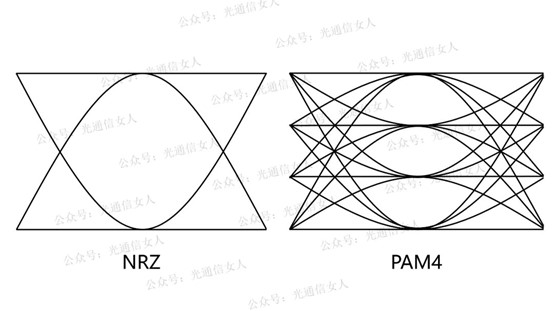

实际上,怎么可能这么简单呢,首先PAM4的眼,成了三个。

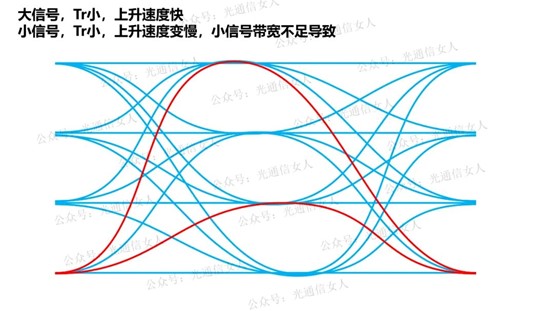

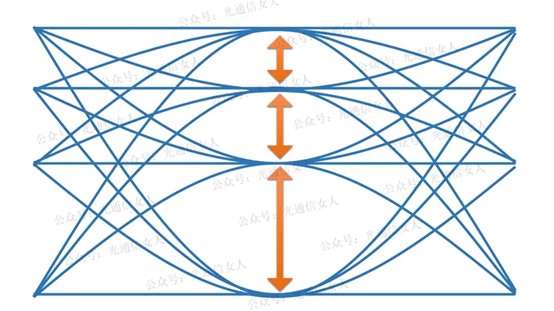

接收端很难识别出幅度,因为光信号的能量并不“稳”,它是晃的,看起来眼图毛毛的,那是多个信号叠加后,由于每一个信号不那么稳定,探测器的接收链路这一侧,就识别不出来了。

我们看一下25G的NRZ的灵敏度,能做到-12、-14、-15dBm,或者更好,到了PAM4,一下子就被劣化了5dB,这没办法,怎么办

想办法提高一下PAM4 的眼睛睁开程度,让灵敏度略不要显得那么难看。

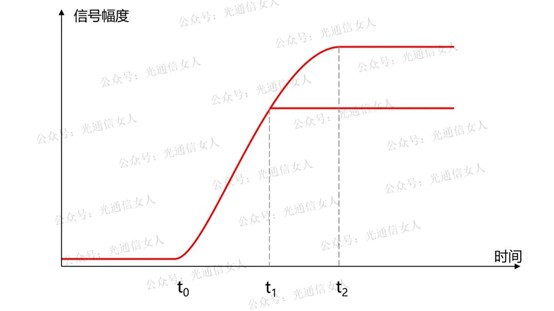

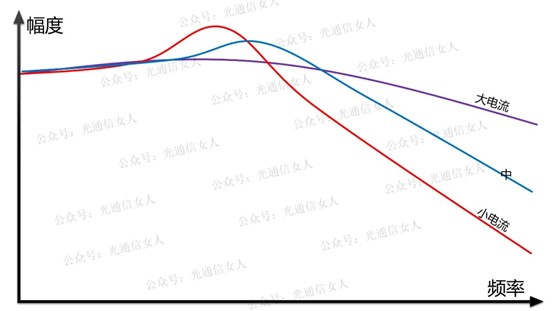

PAM4的眼图,横轴是时间,纵轴是幅度,非得提高幅度,从最低幅度到最高幅度,所需的信号时间长了,幅度增大,信号的变化时间是(t2-t0),幅度小的(t1-t0),二者不一样。

带宽和△t成反比,要想让眼睛睁开一些,要让信号质量好一些,那么就需要从传统的25Gb/s激光器的17GHz带宽中提高到大约19GHz带宽,才行。

刚才不是说,25G NRZ和50G PAM4的带宽一样么,是的,只看理论带宽是一样的,咱现在是用带宽换TDECQ的优化,也就是信号幅度的增大,等效降低TDECQ。

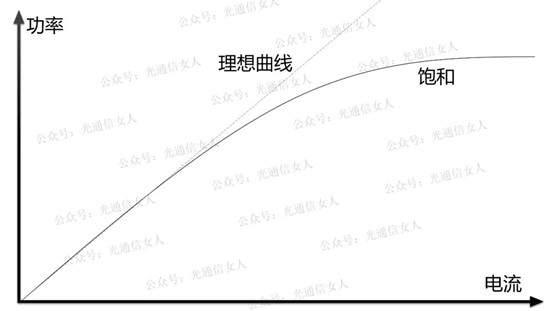

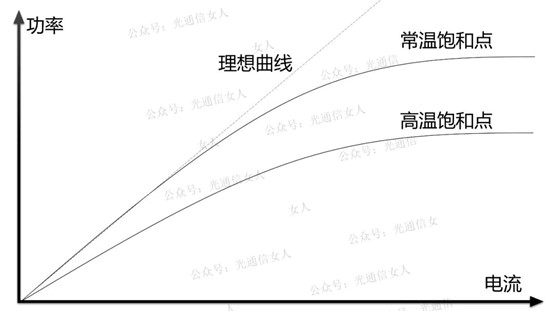

那PAM4不仅仅要求带宽就罢了,这里头还有很多事情,DFB激光器直接调制信号的话,输入电流不一样,这个调制带宽也不一样

这会导致信号劣化,NRZ不怎么明显,PAM4就非常明显了。

咱不是要提高幅度么,还很容易进入激光器的饱和区

眼图也会劣化

PAM4有了信噪比的限制、灵敏度的劣化,等效的带宽的提升、直接调制小信号带宽不足的问题,大信号的线性度问题,等等。已经压力很大了。

这时候采用灰光、BiDi,再一次重复原来的纠结,如果选择众望所归的CWDM6,那么色散很大,

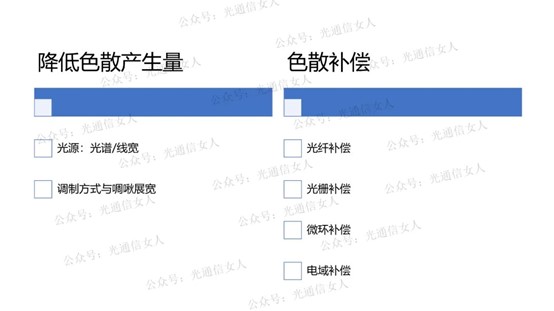

色散大,无非是两种方案,降低色散,那就需要降低激光器的光谱宽度,(或者叫线宽,本质一样,只是标定略有区别),要么降低调制所产生的额外展宽,也就是啁啾。

用窄线宽激光器,得花钱吧

用EML、MZM等调制器,是能降低色散,但是得更多的花钱吧。

还有一个思路,用便宜的激光器,DFB,后头可以补偿色散啊。这些技术以前写过很多了,是吧。

考虑色散的补偿,这些补偿,也需要成本、空间

DSP,大概率会被选进来,DSP可以做色散补偿,可以修补前头的信号劣化。啥都可以,就需要有人去开发DSP的算法,这需要钱,也需要时间。

再次回到前头所有的纠结,终极目的是宣传成本最低的方案,而不是最好的方案,是吧。

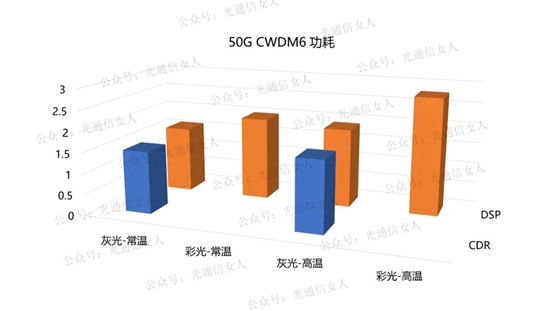

DSP,很贵,同时还功耗很大。

DSP这个事情,讨论到今天,已经很难了。

接着激光器又来了,咱选3+3 的CWDM6,在25G NRZ时代,不需要TEC,便宜,是吧。

可但是到了高温,PAM4的眼图噪声非常的大,因为高温的激光器的P-I曲线更差了,常温的PAM4眼图比NRZ有压力,高温这压力大的无法承受。用TEC降降温,是激光器芯片厂家的迫切需求,可但是,回到选择这个路线的初衷,咱不就是不愿意多花钱才从一大堆波长规划中选出C(粗)WDM的个波长间隔。

这就是咱行业共同努力,一点点优化,互相帮助,解决技术困难,在2023年完成5G部署的第一个阶段后,2024年启动5G部署的第二阶段。

早些年,咱们在通信上属于跟随,基本上感受不到产业选什么不选什么,这些纠结/权衡,以及随之而来的难处。

这些年,国家实力越来越强,我们从技术上要有一定的牵引作用,那么选方向这个事情,从跟随到引领就必然需要面对这种角色的转换。

随之而来的是万难之中不得已要做出决定,且不断前进,从来就没有完美的技术方案,以前是在不断权衡,现在依然是这样

变的是,我们开始感受到这种压力

这是近三年一些资料归档,对我来说,总算是归落归落。