Y9T149 硅光平台是走向标准化?多元化?还是被取代?

这两三年,整理了不少硅光集成的技术分类,《用于光模块的硅光集成芯片技术与市场》

两天前,群里有个问题,硅光行业的产品....他们就没出一个标准?

下个月6月17号,准备把今年OFC的一些观点与技术做个整理总结,匡国华下半年工作计划,今年OFC也有一个关于硅光集成标准化的讨论会,题目是硅光平台走向标准化?多元化?还是被取代?

为什么硅光平台是否标准化,会有这么多犹豫?先说说我的观点,再把OFC讨论会的观点分类写一下。

我的观点

标准化的意义,是为了降低成本,为了上下游产业链能更有效率的合作,这类似于工业产品的制造车间,流水线上的每一道工艺,都定义的十分明确,工人只需按照标准制造产品即可。制造成本极低。

但是标准化需要前提,市场需求的“海量”,实施技术的“共同性”,产业界“共识”

没有海量市场需求牵引,仅仅为了标准化而标准化,那么就会失去降低成本这个核心意义。在产业界工作过的小伙伴都知道,一个型号的光模块的订单只有几个的时候,从设计到生产,在实验室制作的效率和成本,远远低于在车间制造。如果这个型号光模块的订单是几万只/几十万只/几亿只的时候,拿到车间进行流水线作业才是最高效率最低成本的选择。

硅光集成技术在光模块中的目前的阶段,已经有了市场需求,且增速很快,这给了产业界进行标准化的驱动力,但是看数量的绝对值而言,硅光模块的“总数量”占比很低,这就对产业进行统一标准化带来了压力,往远看是动力,近看还需要披荆斩棘才能实现。

关于技术的共同性,对咱们来说,咱们的电脑,手机这些高科技产品,技术含量极高,可他么能标准化,因为这些技术有共性,他们的核心单元是半导体的P/N结构组合而来的双极性晶体管,场效应管等等。对咱们来说,农民伯伯种粮食,几千年来就存在,既有海量的市场需求,也有上下游的共识,但是缺乏“共同性”,粮食的种植依赖于天时地利人和,我们的标准化可以把“人”的环节标准化,但无法管天管地。所以种粮食这个行业属于宏观的“多元化”,局部地区或者局部品种实现了“标准化”。

硅光这个技术,有它的优势,但是无法满足光模块的性能所需,比如激光器,硅光平台需要借助III V材料,比如与光纤耦合,需要借助氮化硅/空气等光学性能,比如调制,硅的对称分布的原子无法像铌酸锂、InP那样直接具有电光效应,只能借助载流子的色散效应来间接实现,比如PD探测器,硅的材料对光纤通信波段吸收效率极低,只能借助锗来间接实现...., 所以硅光这个小产业目前处于宏观“多元化”,特定厂家/特定产品类型实现了局部“标准化”

关于产业共识,多赢的局面是形成共识的基础,比如光模块的标准化是在二十多年前接近三十年时间跨段了,当时是互联网刚刚起来,上网是对通信技术的“海量需求”,光模块的定义是光信号与电信号的转换接口,十分明确,这是技术基础,一旦标准化,客户获得的是低成本,产业链各个生产环节获得的是明确定义,可以实现单一且快速制造流程,极大提高效率降低了成本,形成共识,没有歧义,多方推动,这是“标准化”落地实施的根本。

魏征说以史为镜,历史上既有成功的商鞅变法,秦的度量衡统一,也有无法落地的光绪百日维新....

硅光技术,打破了传统光模块产业链,新旧之间处于合作及竞争的双重态势,以竞争为主。新旧产业链各有自己的利益述求,你让一个刚花钱部署了传统光模块产线的工厂,主动关闭车间,去支持别的厂家的硅光集成产线,这是不可能的....

希望硅光标准化的,和不希望硅光标准化的,这些观点的倾向性落脚点是自己所处产业链位置的现在和将来的利益述求。

对于产业链中的某个具体的“点”,可以为了将来更大的利益,让目前做一些让步和牺牲,可以为了全局的总利益,在局部做出让步和牺牲。

对于共识而言,如果能形成多赢/全赢的局面,标准化落地就很快。如果只能局部赢,竞争大于合作时,就会拉长这个阶段,标准化过程需要特别长的一段时间,形成一个微观标准化,宏观多元化的过渡期。

看下各个厂家对于硅光平台是走向标准化?多元化?还是消失被取代?

HyperLight观点

HyperLight是一个做薄膜铌酸锂的初创公司,今年OFC,Arista分析了薄膜铌酸锂、硅光的一些性能与指标,回头6月17号一起汇总看看。

他们的观点就是,薄膜铌酸锂才是未来(匡,这是他们的商业利益),硅光并不是业界认为的一个集成平台,实际上属于伤横累累贴满创可贴的平台,锗探测器,铌酸锂调制器、III V族的激光器...这些都是创可贴。

匡:前头说的,硅这个材料,并不能满足光模块所需的各个功能块,一些厂家的比喻是,硅是“骨架”,锗探测器,铌酸锂调制器、III V族的激光器是各个功能器官,形成一个总体。在这个观点上,HyperLight的观点说那可不算器件,只能算手术后的补丁。

思科的观点

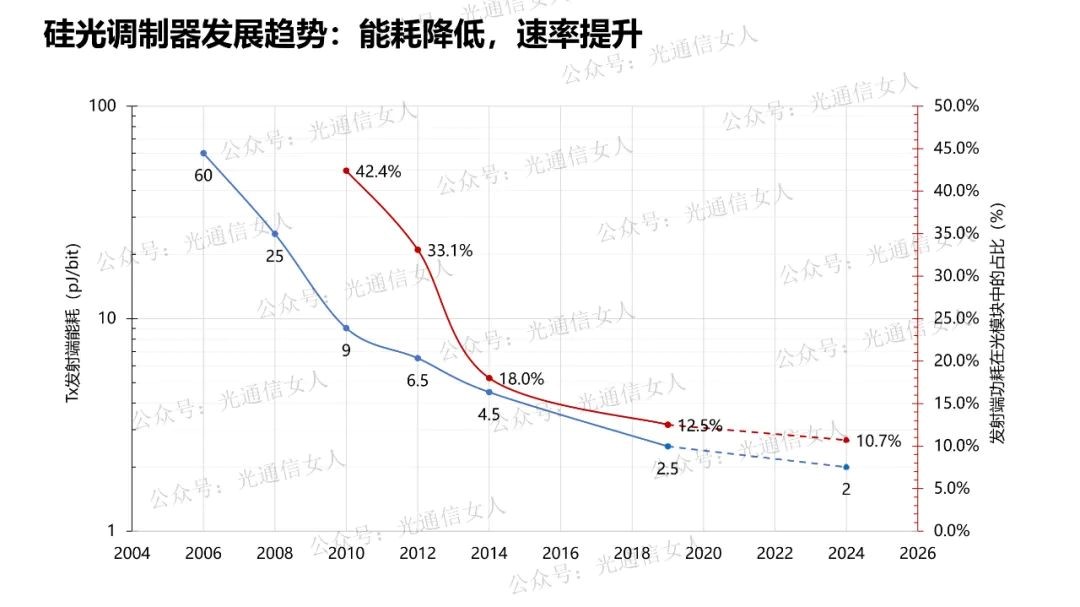

思科收购Acacia、Luxtera等厂,硅光模块的出货量很大,它的观点就是别天天想着用什么新技术,什么薄膜铌酸锂啥啥的,硅光真正的优势在于电光工艺能力,通过工艺制造能力的不断优化,2006年的10G硅光调制器,现在也发展到100+G/ch, 70GHz以上的带宽,140GBd了,调制器的功耗也从2006年的600mW,降低到250mW了。

硅光的发展,本质是其成熟的小型化电学以及光学工艺,提高带宽,降低功耗,以及将来的规模化之后的降低成本趋势。

匡:这个观点,说的是硅光集成不会被取代,不会消失,因为它的核心优势是存在的。光模块是光电信号的转换接口,而硅光的优势恰恰在于光和电的小型化所带来的综合带宽提升,以及整体效率的提高,和单位能耗的降低。

在2020/2021/2022合集里写过多篇铌酸锂,简要一句话就是铌酸锂的优点在于光学带宽很高,但是电信号带宽不够,所以才做成薄膜铌酸锂来降低射频电极尺寸,提高射频带宽。

IMEC的观点

虽然硅光平台无法实现所有光模块所需的技术,但是作为平台,可以集成铌酸锂薄膜,可以集成BTO钛酸钡薄膜,可以集成石墨烯薄膜,可以集成InP材料,可以制作III V量子点...., 从这个角度,就值得把硅光工艺平台标准化。

不过,现在的硅光集成的市场量很小,<1 Fabmonth, 还不足产生经济效益。

Tower的观点

硅光平台会标准化,只是真正落地的时候,和前期PPT的想象的平台不一样,是产业自然选择并收敛汇聚的一条技术路线。

匡:IMEC和Tower是做硅光的,他们当然希望标准化,这个选择对他们的产业链角色更有利。

HHI的观点

2024年,基于相位控制的如MZ调制器,InP取代硅光,因为InP的能耗更低。

2025年,InP的探测器取代硅光的锗集成方案,因为InP具有更高影响度和更低暗电流。

2026年,InP的更大/更高可靠性的晶圆将推出

2027年,InP集成将取代硅光集成。

匡,HHI是做InP集成平台的,InP的优势在于性能,劣势在于小尺寸晶圆和可靠性隐患。

HHI给的这个时间节点十分激进,硅的晶圆尺寸大,一般是8-12吋,且可靠性更好,毕竟是单元素晶体。InP的晶圆主要是2吋3吋,HHI认为在2026年就可以大规模使用6吋的InP晶圆了,另外InP是化合物半导体,和硅的元素半导体比起来,更容易产生暗点暗线,可靠性是隐患,另外InP里边有活泼金属,还有化学反应的隐患,比如和H2O产生置换反应...., 所以需要气密或钝化来隔离水汽,HHI说这些就是突出优势,极力规避劣势。

2027年,实现单片集成。InP并不是无法实现激光器、探测器、调制器的单片集成,而是代价太大,因为化合物半导体良率不高,全部集成起来,任何一个功能的失效,都需要报废这颗芯片,HHI这个观点基于2026年提高InP的可靠性后,增大晶圆尺寸,提高良率和产出率后,实现单片集成,成本就降下来了。

我认为,这个很难。技术的演进的缓慢持续螺旋走向的,不是老天爷酷嚓霹雷那样泾渭分明简单明了的过程。

Arista的观点

硅光的优点在于集成度,以及规模集成后的低成本潜力。

非硅光的技术(III V、TFLN等),优点在于性能,缺点在于集成度与成本趋势。

匡:Arista是客户,是购买方,他们的观点与自己的产业链角色相关,不管用什么技术,在可选供应链中,选择那个性能较好,成本较低,最具性价比的技术就可以。不关注技术本身,关注的是可选范围。

Lumiphase观点

对于光模块而言,低功耗需求更为重要,优化DSP,采用无TEC的激光器,等等都是为了降低模块功耗,硅光可以作为平台,选择低功耗材料体系,形成多元化共存。

匡:Lumiphase也是初创公司,做BTO薄膜的,BTO的薄膜需要一个衬底,那么硅光作为衬底而言符合他家的技术特点。

GlobalFoundries观点

把硅光的设计IP化,应用者无需知道细节,使用就行。

博通的观点

CMOS的小型化封装才是王道,通过2D、2.5D、3D的小型化封装,解决整体光模块的“射频”带宽不足的根本劣势,这是未来的核心,同时能兼顾低功耗与小型化的优点。

激光器,无需考虑和硅光合并,直接外置即可。

匡:就是现在基于ELS外置光源的CPO的技术,6月17号一起汇总来看。

硅光集成技术,在数据中心应用是主要产业化领域,明天下午数据中心光模块会宏观提一下硅光集成,7月4号和11号,两天是硅光集成技术专题。更详细的解读产业链分布

点击进入链接:5月30日:用于数据中心的IM-DD/相干光模块趋势及核心光器件