Y9T165 OFC2023小结的小结

Y9T163 终于把OFC2023整理成册,是个小结,只不过这个小结的篇幅也很大,按照现在580+页PPT,之前计划排4小时解读时间有点乐观了,要么删掉一部分,要么延长一点时间,有点纠结。

以前画结构图多一些,做成清晰可编辑的光学器件矢量图,今年花了挺多时间在数据恢复,把曲线恢复成数字,这样便于多个厂家的性能曲线在同一个坐标轴内做对比。

删掉吧有点可惜,不删吧内容又有点太多,还有两天时间,我再想想,算了,今天再做一个小结的小结,整理一下思路。

今年对光模块的发展趋势,有几个讨论得比较热闹的点

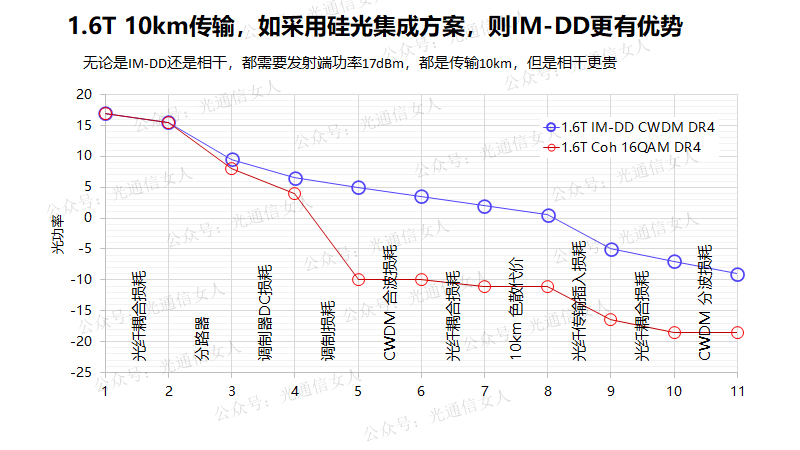

下一代数据中心的光模块,800G/1.6T/3.2T,相干和IM-DD到底如何划分界限?相干性能好,功耗也慢慢发展逐渐降低到与IM-DD持平,但依然挺贵的。是保性能用相干呢,还是用便宜的IM-DD,再想想办法优化一下性能呢?再或者用一个中间思路,把相干模块的成本再降一降。

谷歌、华为、Acacia(属于思科)、Intel、Marvell等等等等,在两个角度分别给出自己的看法,选择倾向性,我觉得挺重要的是有很多评估数据,这些数据对将来做选择和判断提供理论和试验依据。

比如华为,一方面评估IM-DD如何优化,一方面评估如何降低相干模块成本,比如采用自相干技术。

比如谷歌,之前几年倾向于相干技术下沉,认为技术优势长期存在,功耗和成本终归会落下来,现在有点观点细节开始改变,在但凡能用IM-DD的场景尽量使用,我的理解是相干模块的成本随产业发展逐步下降,同理,IM-DD的成本当然也会随产业发展逐步下降,二者存在成本差异是长期过程。

比如Acacia,提出低成本低功耗的相干调制器结构,提出低成本激光器用于相干。

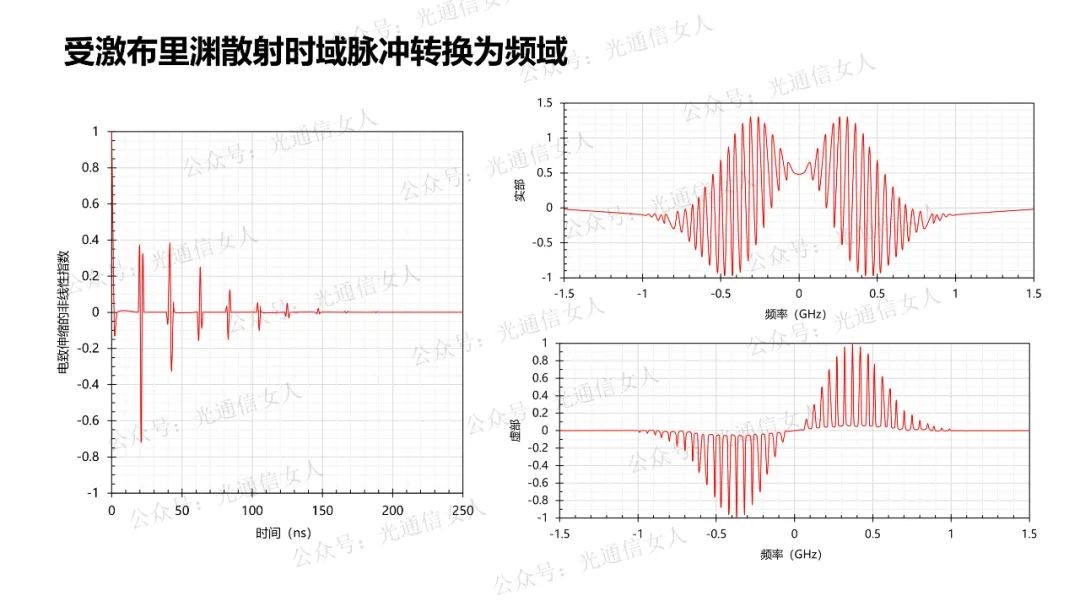

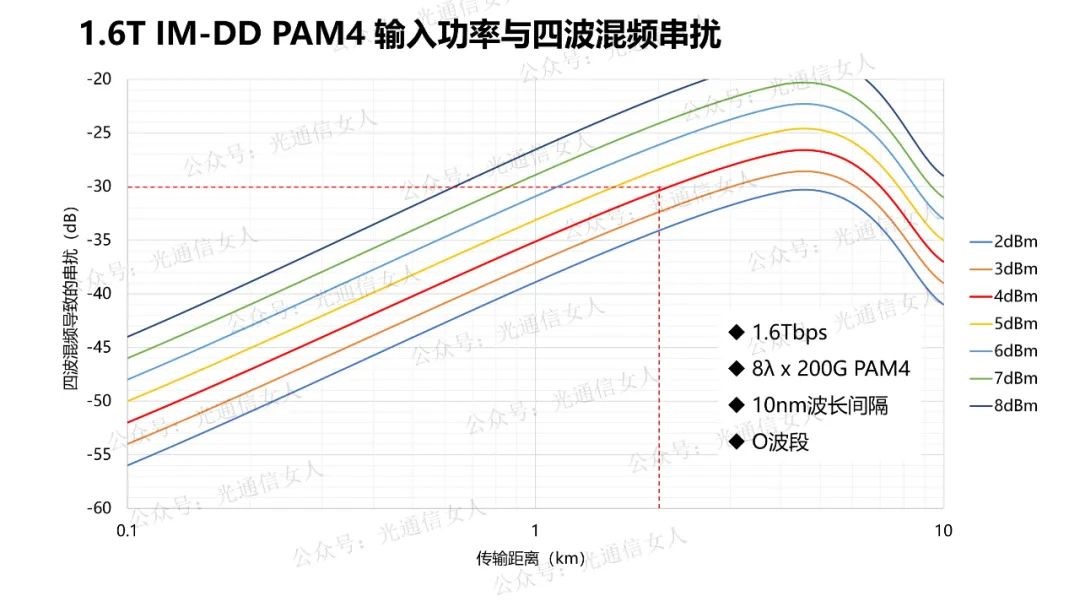

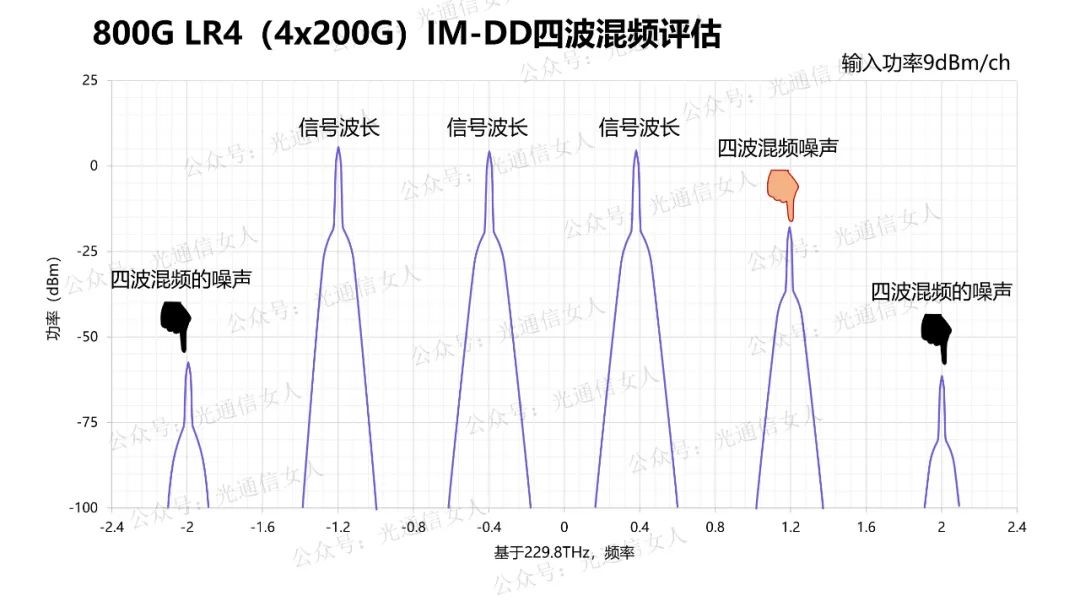

下图谷歌对于单波200G四波混频的评估

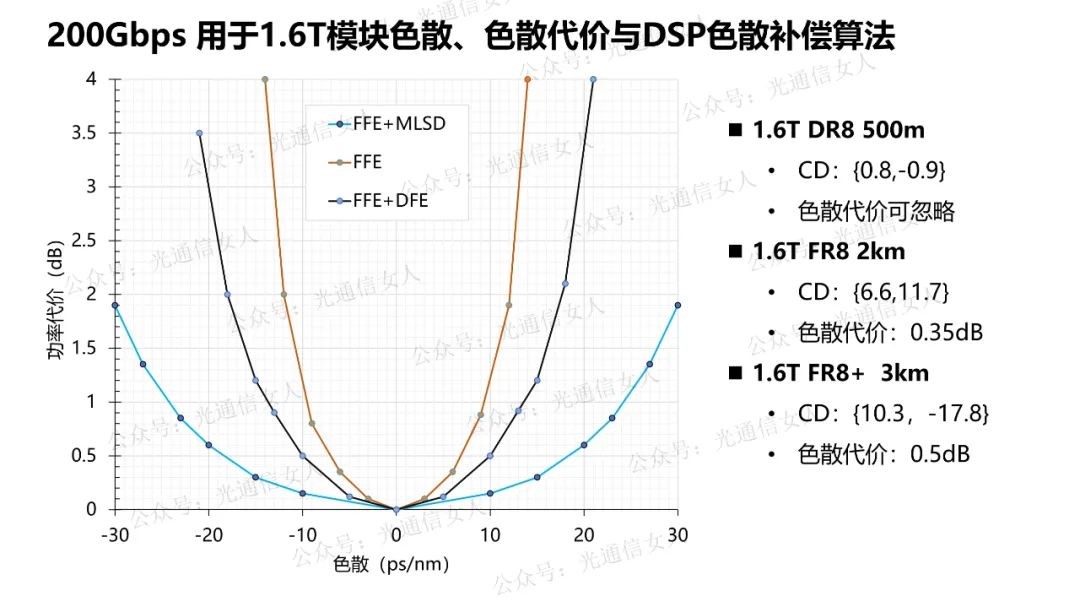

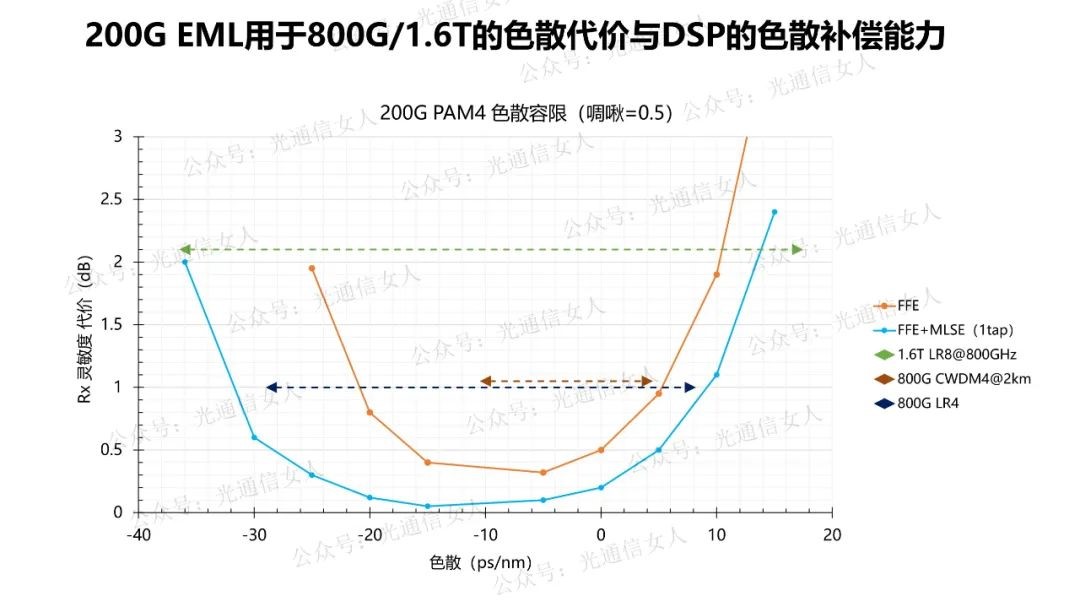

Marvell研究200G多通道复用的IM-DD技术,用DSP做电域色散补偿的话,需要什么算法,能补偿到什么程度。

华为对于单波200G四波混频的评估,以及降低四波混频,采用打乱偏振态的方式,讨论研究IM-DD技术是否进一步拓展传输距离。

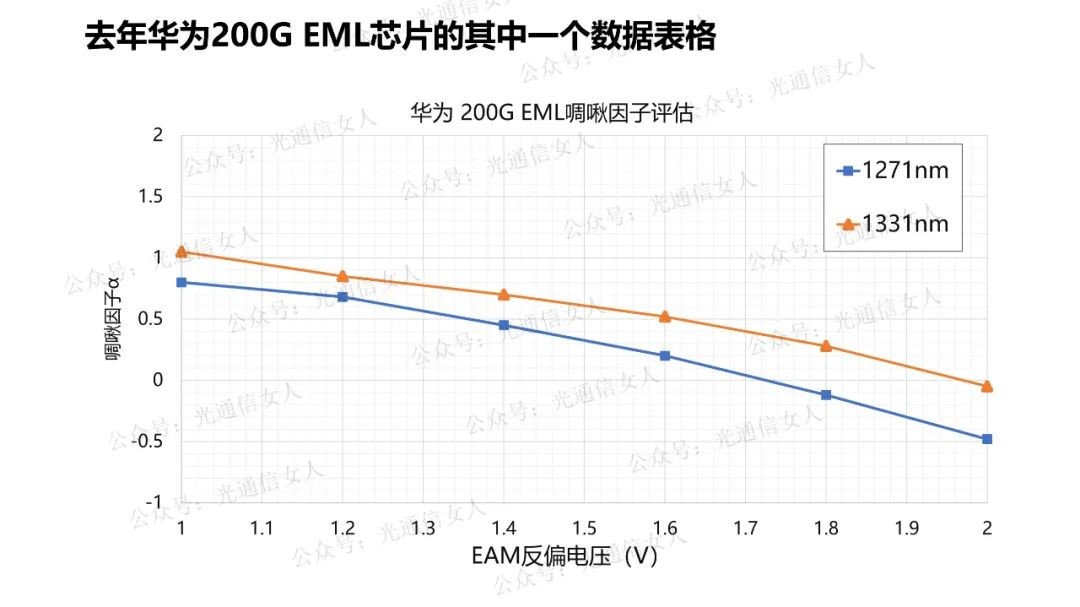

华为研究低成本200G EML(相对于200G MZ调制器而言,EML属于便宜器件了),是否能用于下一代IM-DD模块。

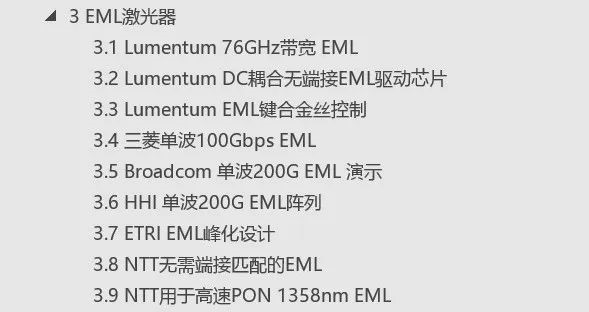

所以今年也整理了200G EML一些进展。

下图是2021/2022年的ECOC、OFC的EML整理,华为的200G低啁啾EML评估工作做得比较早。

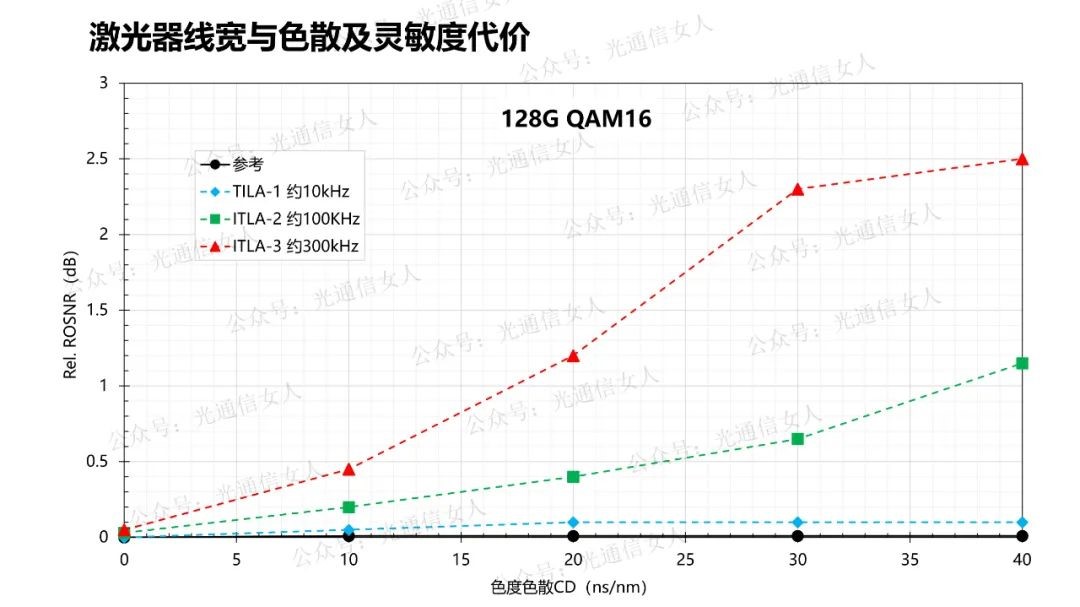

Marvell在建模评估激光器线宽与相干模块传输性能的影响,这个好像是才开始建模,数学模型估计还需要修正。

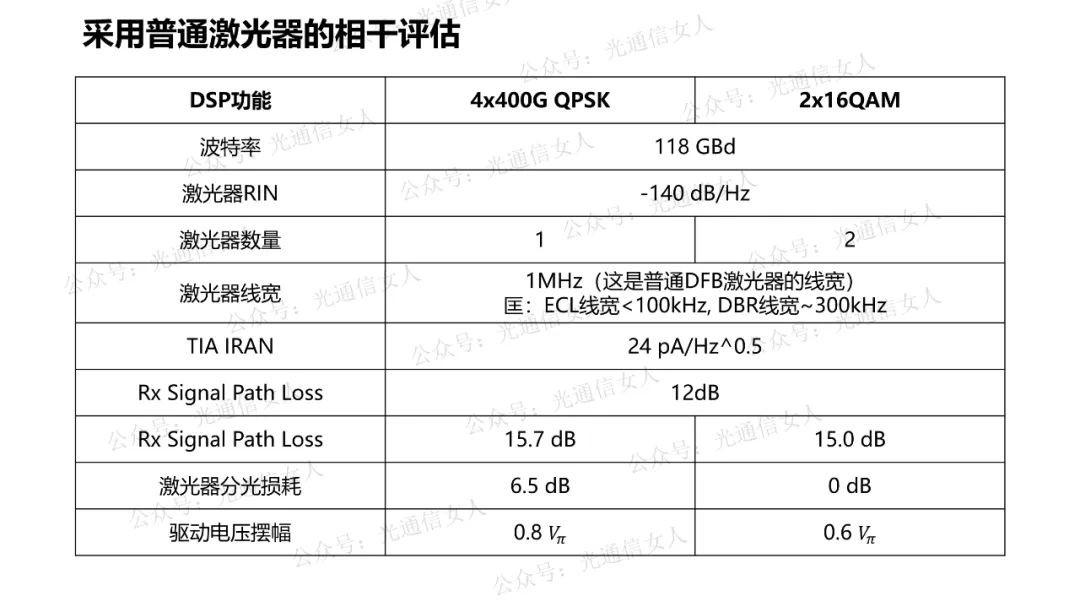

Acacia用普通1MHz线宽的DFB激光器,做低成本相干传输

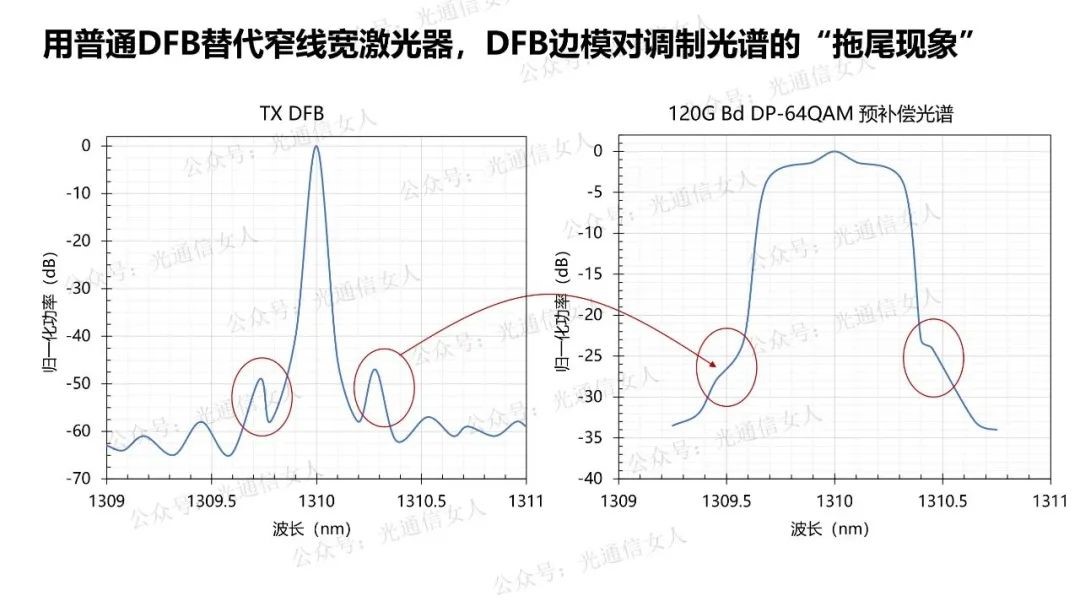

McGill仿真的普通DFB激光器调制64QAM的光谱拖尾,这个拖尾会造成误码,(匡:这个会引申出另外一个问题,就是Acacia、华为等厂采用的普通DFB自相干,自相干主模干涉放大,这是好事情,可如果次模也被干涉放大,就会引入巨大噪声,异源相干采用两个不同的边模间隔的话,对准主模,就可以抑制次模谐振放大导致的噪声,这是我的瞎想,异源DFB需要锁波,同源则不需要。)

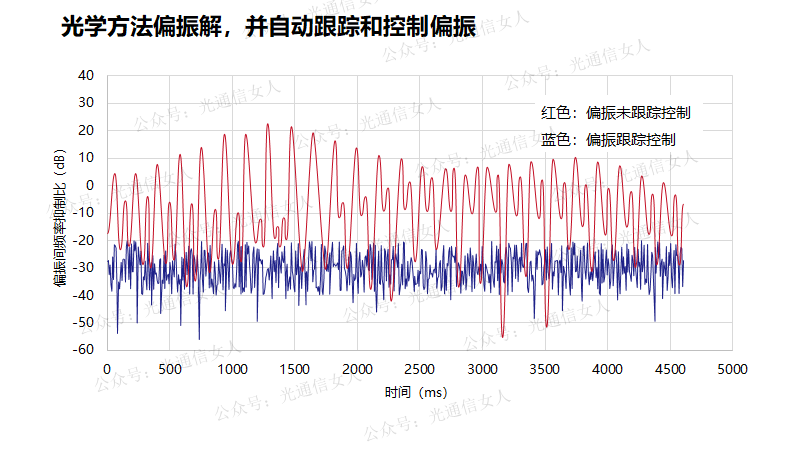

普通低成本DFB用于相干模块这个话题,如果是零差同源干涉的话,这里头还需要偏振控制,因为同一个DFB分为两个光纤做传输,一个是信号,另一个是用于干涉的直流光(就是LO的作用,LO本地振荡器,光是高频电磁波,也就是高频振荡正弦波的意思,只不过不能算L,这个光不在本地,是从远端传过来的。),远端的传输在普通光纤里,偏振是随机的,需要一个偏振跟踪和处理。

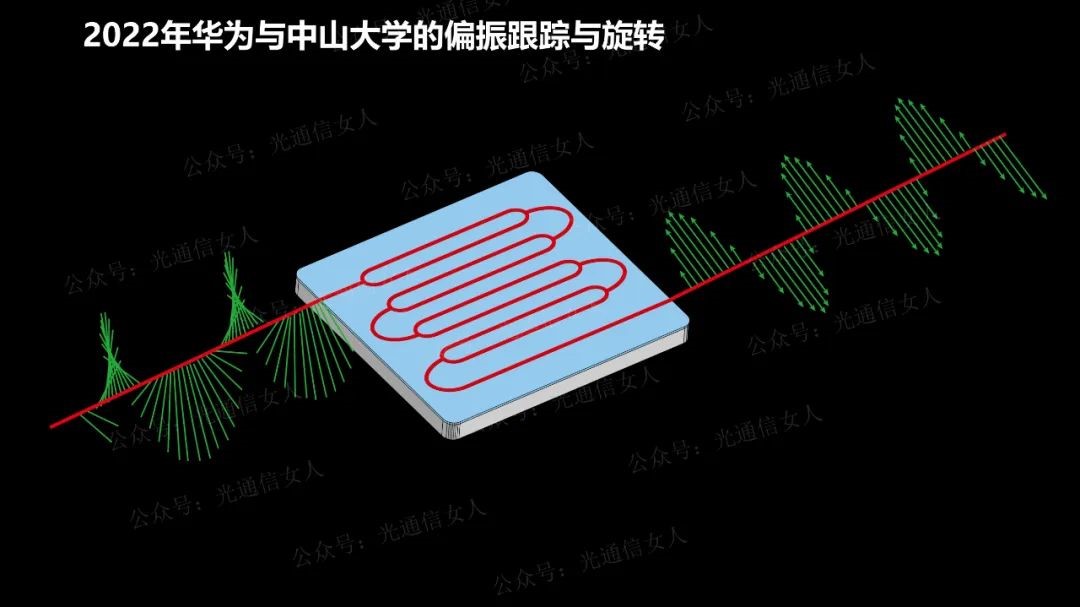

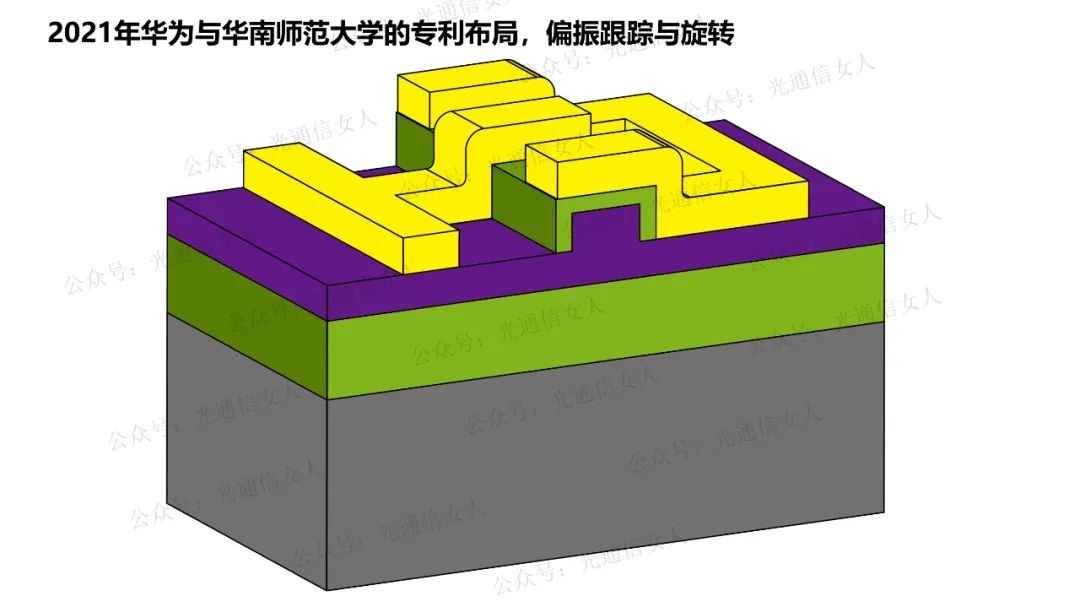

华为在研究低成本自相干技术,同时华为与华科、中山大学等国内高校一起研究偏振跟踪技术,比如和中山大学做的铌酸锂快速跟踪,比如华南师范大学的偏振控制专利布局等等,都是为自相干技术做铺垫的。

今年Intel也有一个基于硅光集成的偏振自动跟踪,Intel这个没有明说用于低成本相干,可但是,Intel和UCSB这几年都在陆陆续续提交基于无DSP的DFB自相干通信,也在这两年提交硅光集成技术的偏振控制以及今年的偏振自动跟踪与控制,大概率也是为了将来的相干低成本下沉做的技术铺垫。他家这个技术,我按照他家自述归类到IM-DD的偏振复用一节,今天略提一下就是可以无缝衔接到相干下沉的DFB偏振跟踪控制。

继续

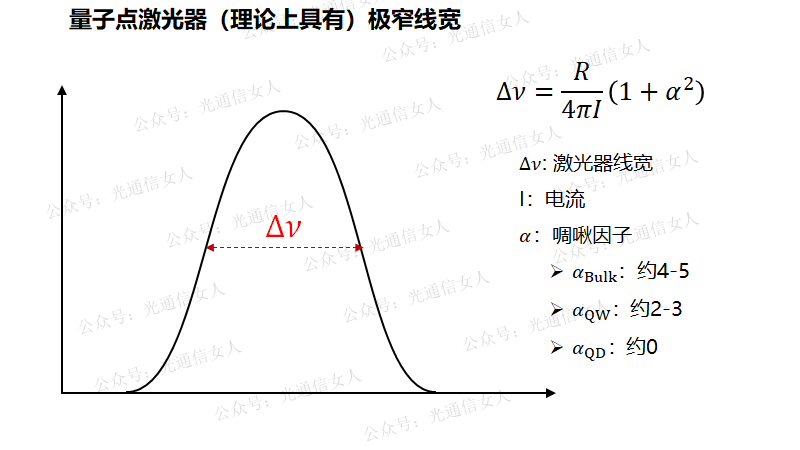

用普通DFB替代传统相干光模块的窄线宽激光器,成本是低了,可线宽也大了。今年有个议题就是在讨论量子点激光器的应用,量子点激光器在理论上是波长无温漂系数,线宽超窄。所以今年把华为硅基量子点激光器的的一个文章和HHI对于量子点和量子阱的文章收集进来,毕竟量子点技术听着很好,这两年的发展速度也很快,可到底学术研究目前进展到哪一步?什么时候适合产业化应用,如何应用?这些都是不确定项。

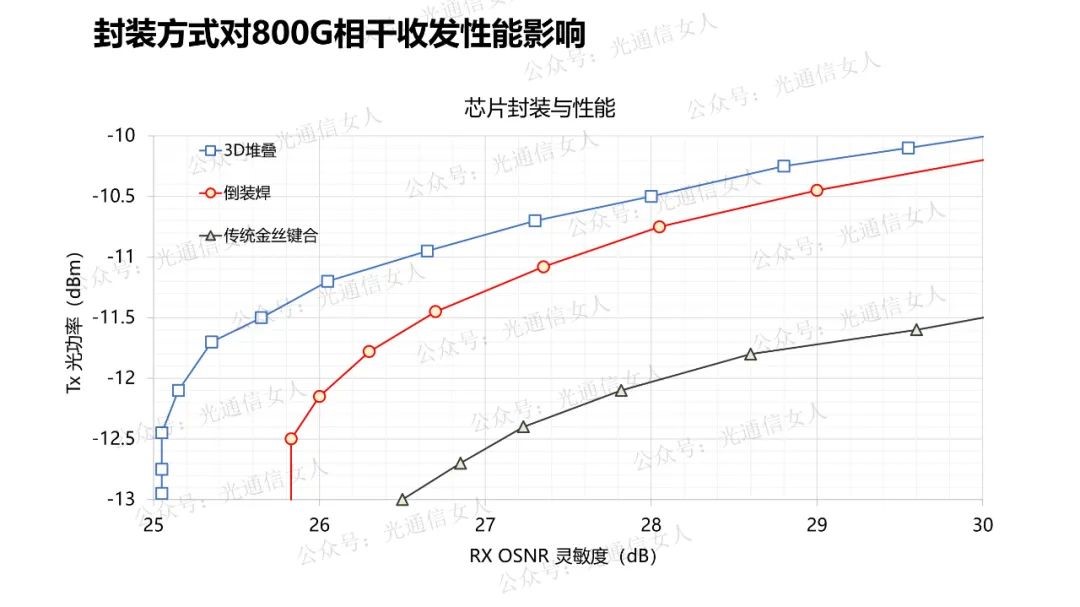

今年旭创也提交一篇关于硅光集成用于相干模块的文章,其中提到了封装对于性能的影响,可以参考一下。

比如硅光集成方案,大家都认为将来具有低成本优势,如果用与1.6T相干和IM-DD,相干模块的调制器损耗很大,使得虽然相干具有很好的灵敏度,可但是获得的优势,被调制器损耗浪费掉了,从这个角度来看,IM-DD最起码还有成本优势。

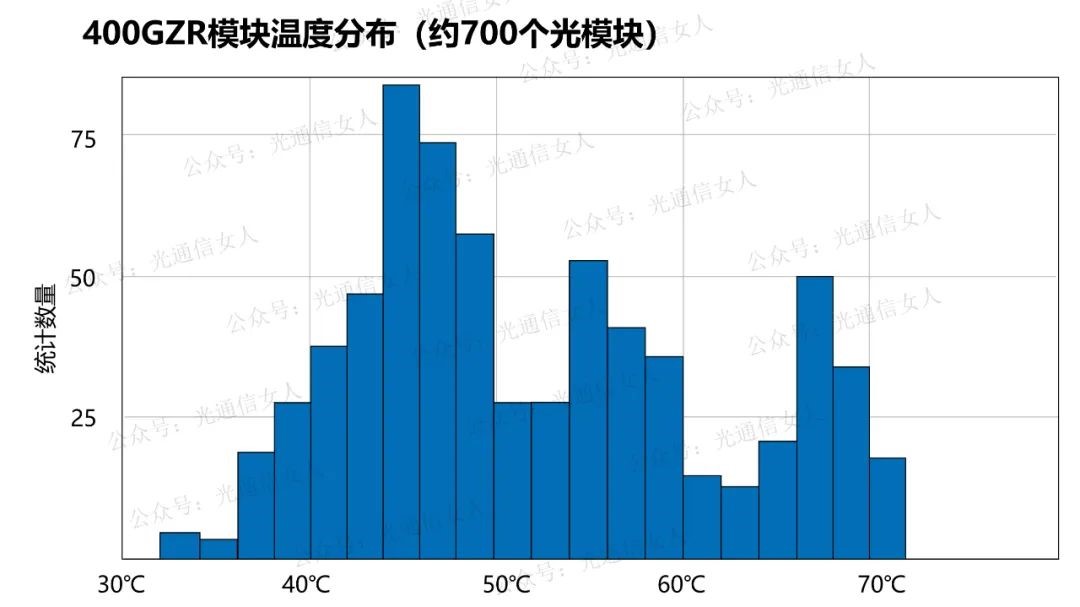

核心网骨干网和长距DCI,一方面是400GZR的部署情况,略收集了一点400G ZR的应用状态。有用没有的,当做一个产业数据看看就行,万一以后需要倒查一下啥的。

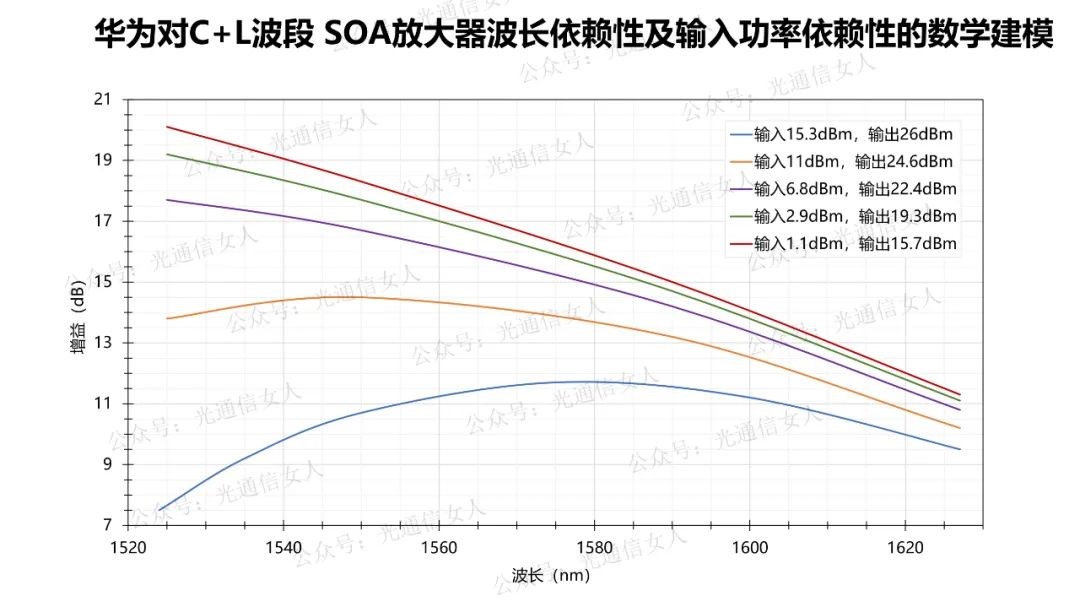

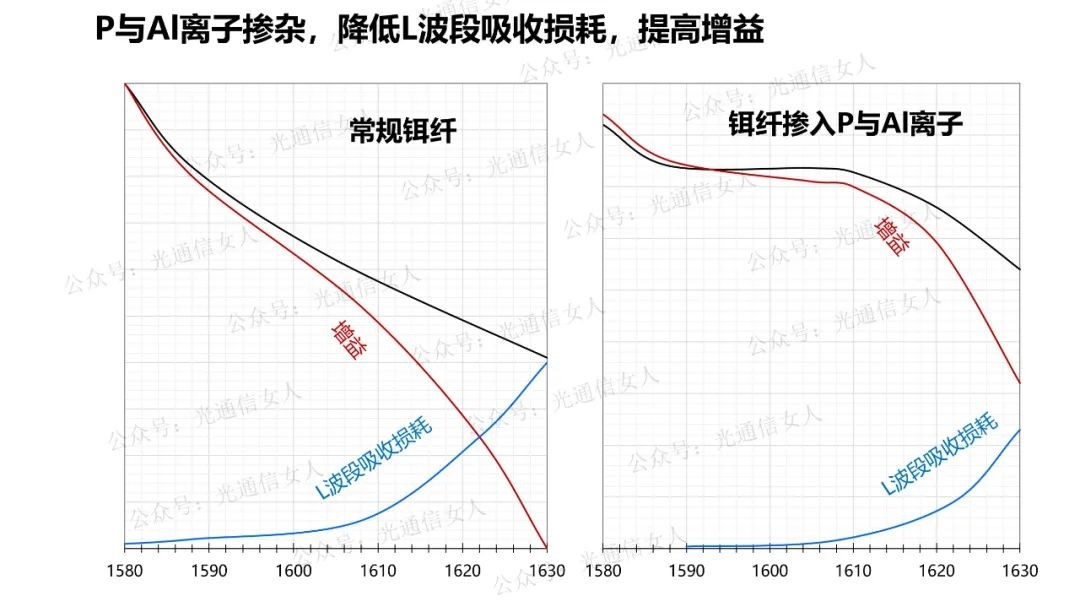

另一方面就是国内热热闹闹的下一代超长距的传输,要拓展到C+L波段。国内的产业链在评估宽谱放大器,包括EDFA、SOA等等如何用于L波段。所以也收集了一点L波段的放大器内容,这个内容不多,虽然不属于光模块技术,但是与光模块的发展相关性又很强。

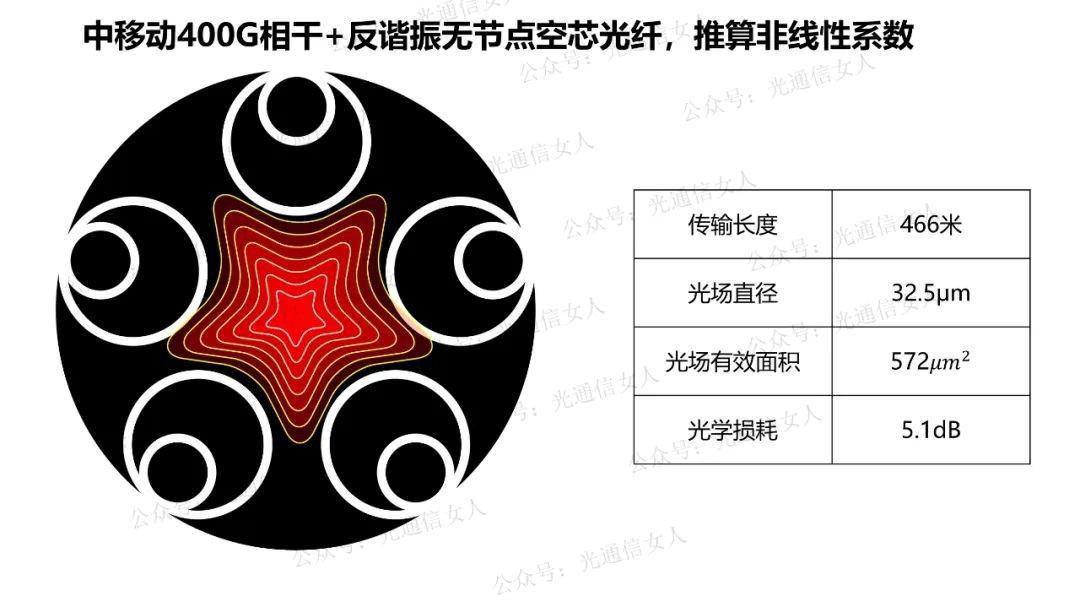

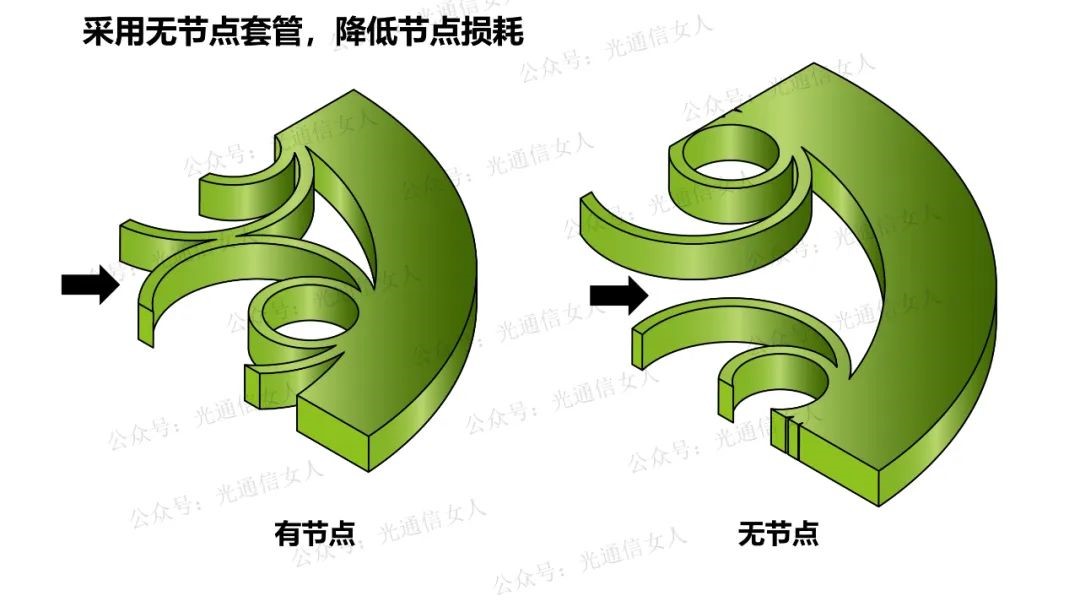

这几年还有一个是空芯光纤的应用,都在讨论空芯光纤的低时延、低色散、低非线性度等等,把这一块内容做了一点收集。

再一个LPO的关注度很高,多个厂家对此做了各个角度的观点,比如华为、博通、Arista....,

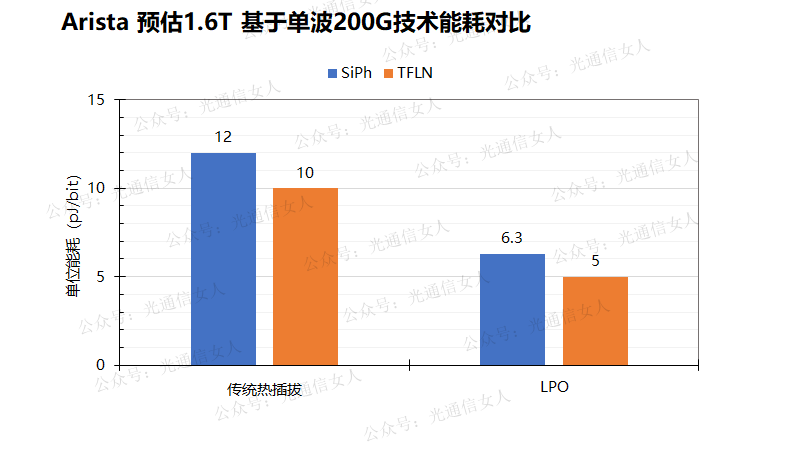

比如Arista分析了800G、1.6T的LPO和热插拔能耗比,这个数字是基于单波200G的,看起来很优秀的数字。

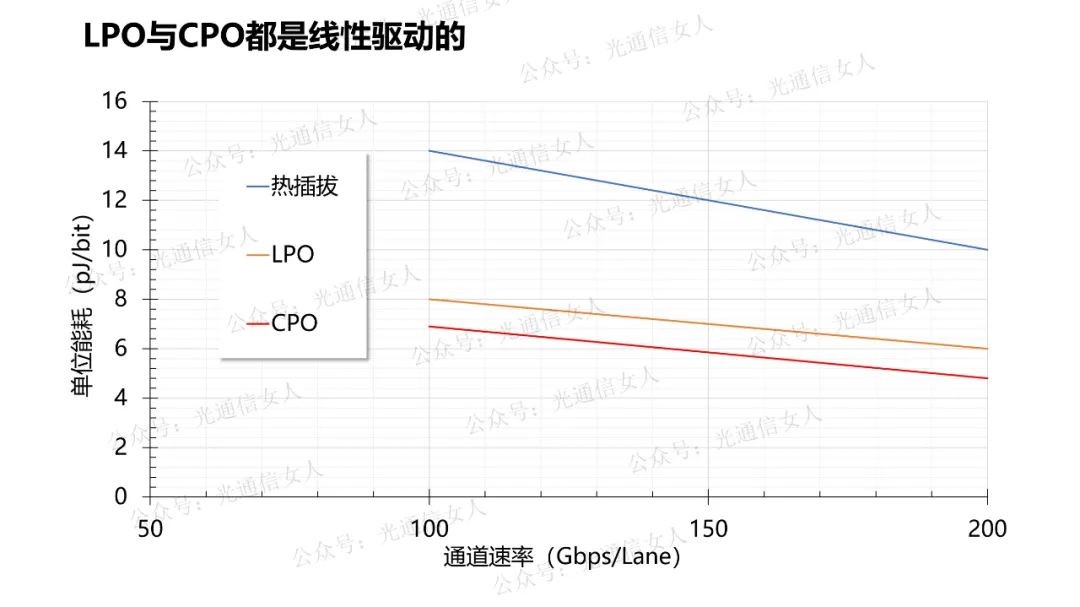

可但是有些厂家对此看法不同,CPO与LPO本质上都是线性驱动,CPO自己也没有DSP啊,只是LPO是线性驱动的“热插拔”模块,LPO的P是热插拔的意思,CPO是线性驱动的共封装模块。而CPO的射频损耗更低。因为CPO与Switch芯片更近,电连接距离短,而LPO与系统的电信号更 长一些,这也是另一些厂家说的,到单波200G时代,LPO的模块能耗降下来了,但是系统的电信号趋肤效应增大,功耗增加。

咱国内厂家也在提,LPO可以用于单波100G,还很难用到单波200G场景中。

在LPO和CPO两大阵营技术pk的阶段,本来就很热闹了。

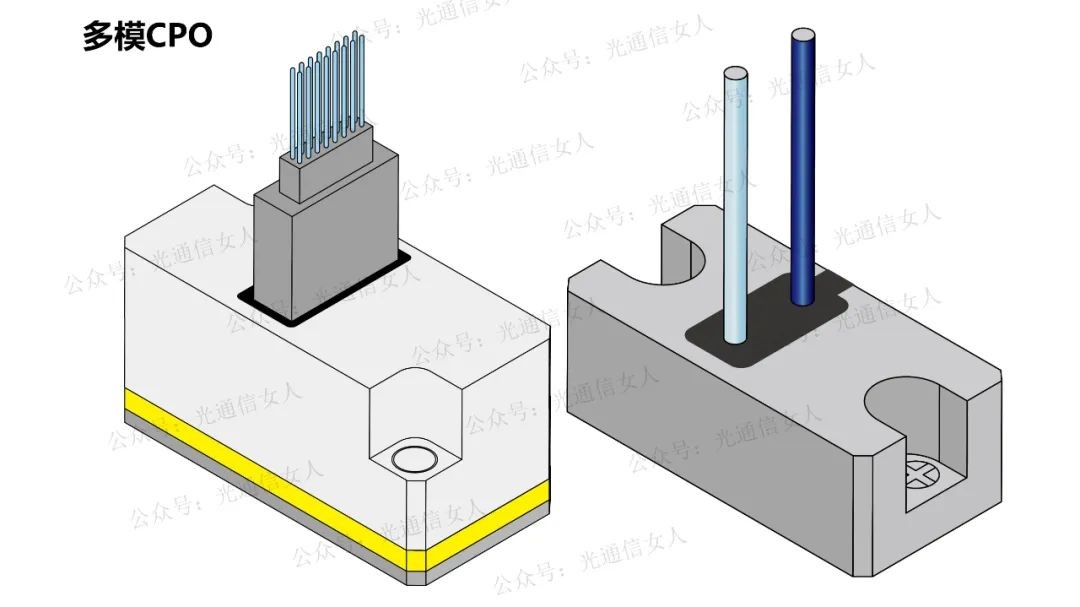

这个时候又出来个多模CPO,就是早前的OBO技术。说博通、Ranovus、Intel、Marvell等基于硅光技术的CPO是单模通信,多模VCSEL也可以啊 ,这个里边就是HP、IBM(+原Finisar)和几个日系厂家。

CPO不就是个名词么,可以让单模模块这么叫,也可以让多模模块叫这名吧,要热闹一起热闹。

我把这一块归到VCSEL章节里去了。

咱们的很多光通信的器件用于激光雷达,也收集了一部分内容。此处略,篇幅装不下。

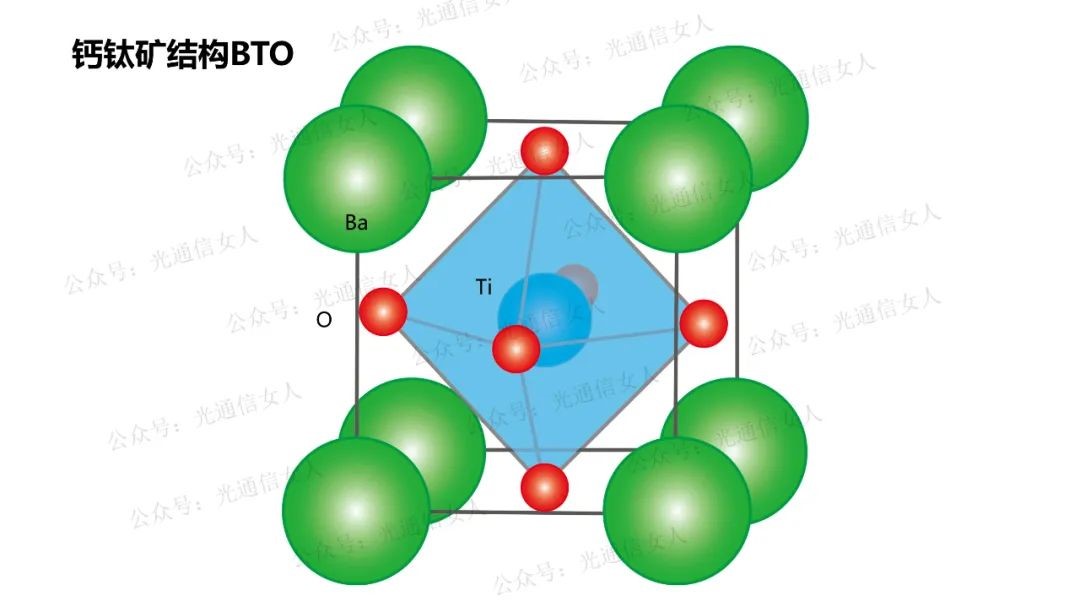

有几个硅光集成产业化工艺以及关注点,还有就是TFLN薄膜铌酸锂、BTO钛酸钡等材料的调制器。

都挺有意思的。

比如基于微环调制器,用锁波结构替代热补偿传统方案,是国内和海外厂关注的一个技术点。

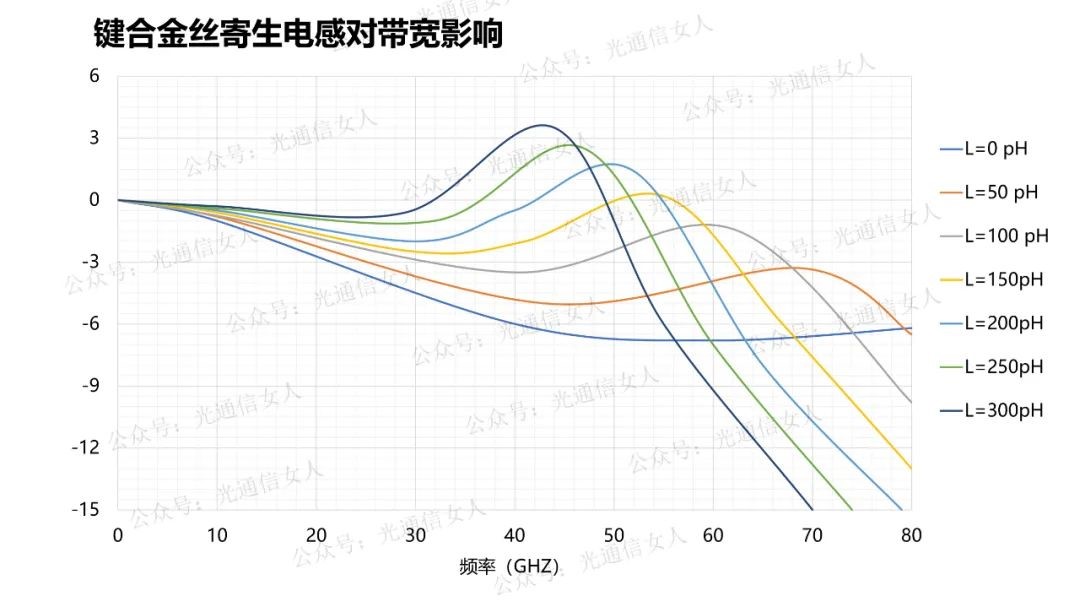

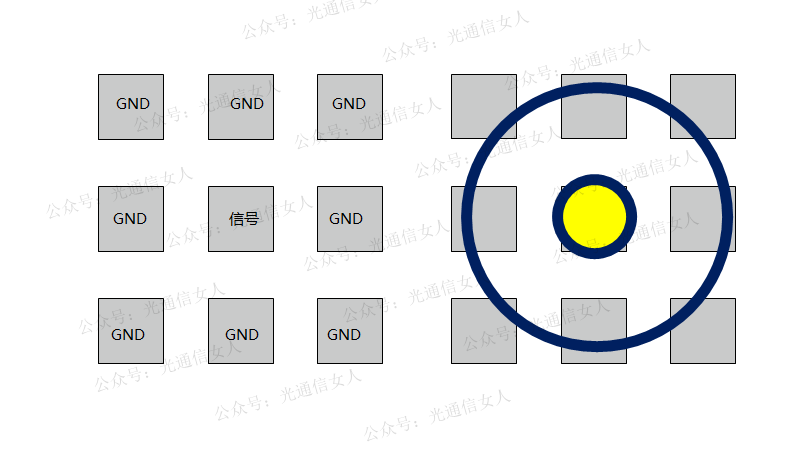

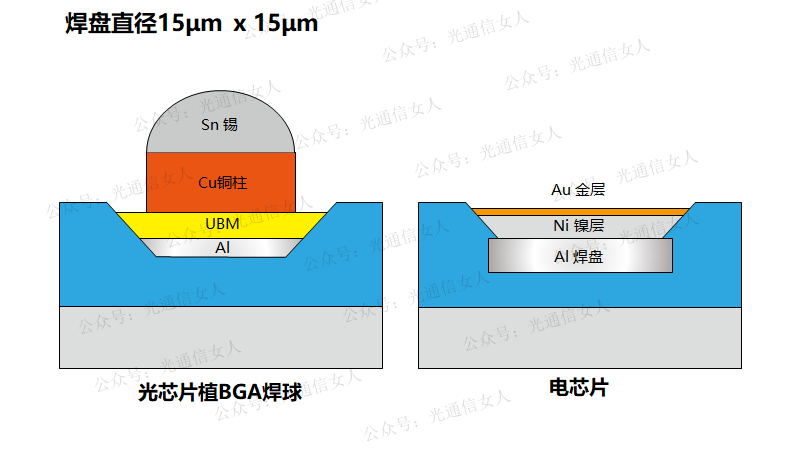

比如对于高频高密度的集成芯片封装,芯片的GBA焊点布局是等效的射频电缆,高速信号需要将GND靠近信号脚,那么高密度的封装工艺就被提上日程。

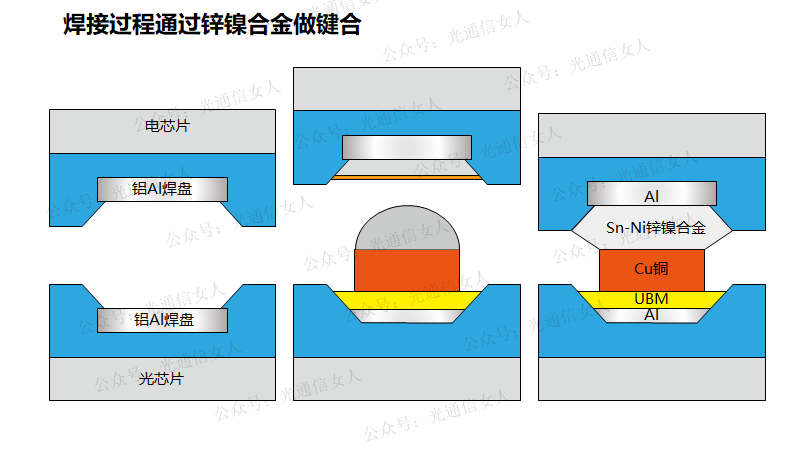

还有就是不同温度梯度的焊接工艺,芯片需要多次先后焊接工艺,设立温度梯度的焊接工艺,也是3D封装中需要考虑的,否则后边高温焊接会把之前焊好的芯片再次跌落。

匆匆结尾吧,键盘卡盘了,有个键不响应,对我来说,收集激光器、探测器、调制器等结构,画的多了,手熟一些,也不新鲜。照例收纳起来,和之前的光学芯片有个对比关系。

从原始900+,压缩到580+,已经忍痛扔掉了一些,比如下图,把数据提出来,每个表格是100个坐标点数字,然后再拟合做的图形,在这个后头还有一个图,描了828个坐标点,再输入Excel做的拟合。费老劲了。,后来还是扔掉吧,和光器件关联不大,是聊光纤的。