Y9T170 英伟达与800G光模块

从5月中旬到今天,一个月了,咱行业关于各种各样的800G模块的新闻,此起彼伏,讨论的相当热闹,新易盛5月下旬,华工(正源)5月下旬,旭创6月初,原Finisar(现在Coherent)6月中旬,发公告提交业绩/投资调研会议记录,解释光模块尤其是800G光模块的市场需求量激增导致的产业变化,光迅6月中下旬发公告解释为何中旬股票突然大幅度增长....

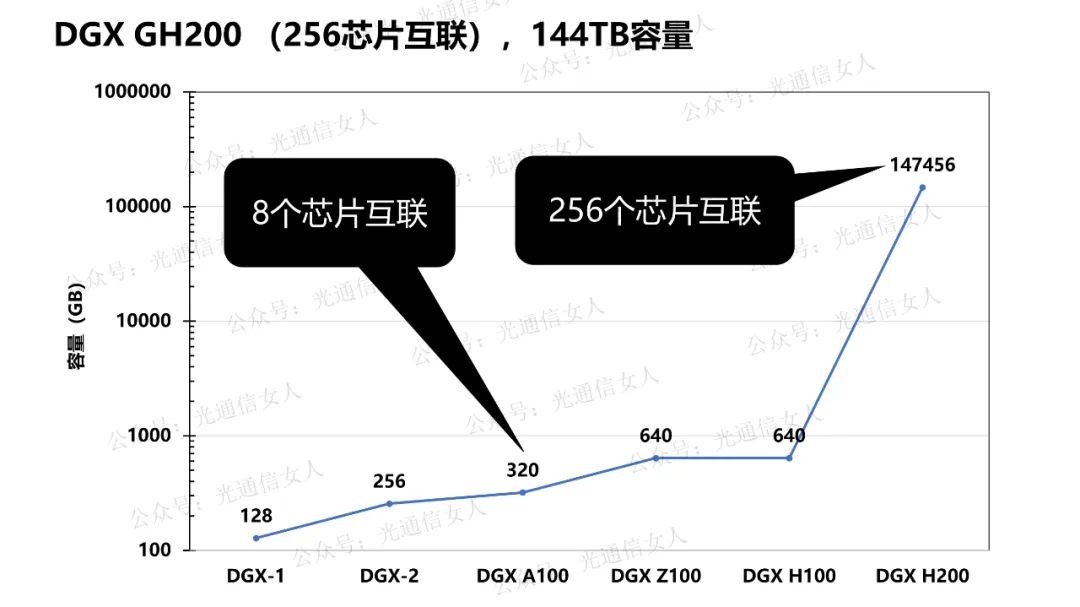

这些源于chatGPT推动AI流量增长,英伟达在5月中旬发布用于AI的DGX H200,然后就有了800G订单加单的行业需求重塑。然后谷歌、Meta、微软等等都会考虑接入到AI这一层,推动AI上下游产业链落地,光模块生产企业也是这个链条一环

目前的800G光模块,主要就是旭创和Finisar为主的,多模模块数量大,单模数量小,今年年初对于数据中心的需求,一方面有流量增长的期望,另一方面受限于资金投入的不足,行业对于800G光模块的判断,年初的行业预估300万只左右,6月份刷新一波,大幅度增长,几乎倍增,而且预计明年会增加到千万只的需求量。

这只是一个行业预估,一方面,大家的产能还在初期的阶段,早两年三年,各家的800G Demo就已经在演示了,2022年OFC/ECOC,我的PPT合集里都有写,包括用于800G模块的单模EML芯片以及进展,多模VCSEL芯片以及进展,甚至是一些内部的结构和原理。今年OFC更多的是200G EML的内容,800G模块产业化,第一步是8x100G,未来是4x200G,再接下去就是8x200G的1.6T光模块。

多模数量更多,单模次之,其实今年的多模800G模块能各家交付几十万只,已经算是产业化能力很强的大企业了。这是各家看起来数据有些对不上的原因,需求计算,到订单,到交付,是有一个过程的。所以有些数量,被统计到2023年里,有些数量被统计到2024年。这只是产业环节对于同一个需求不同的时间节点的看法。

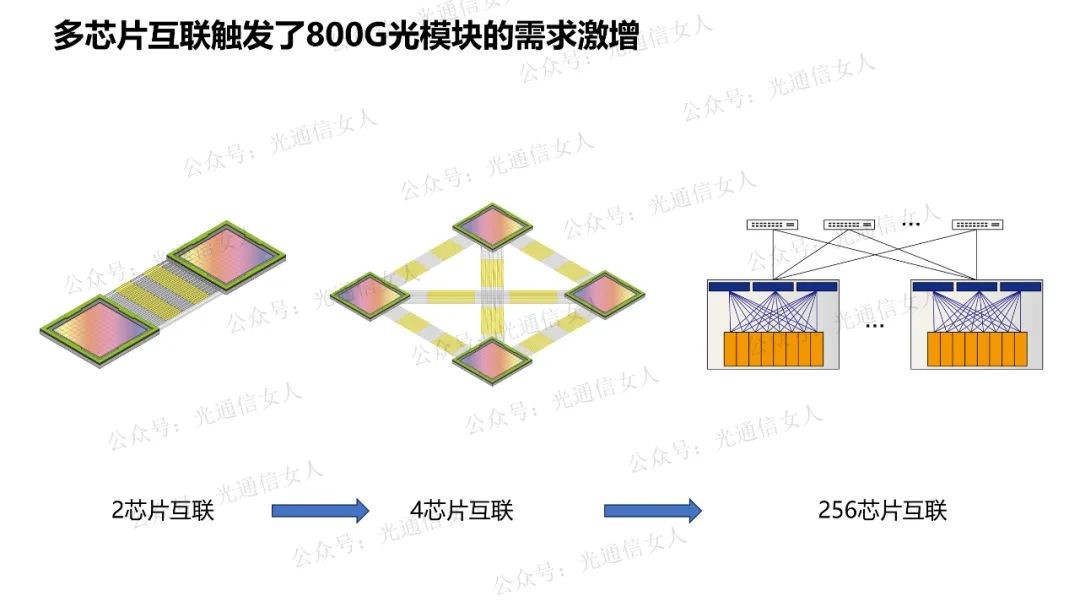

略聊基于英伟达的基础架构与突然看见的模块需求吧,这里头主要是多芯片互联引发的。

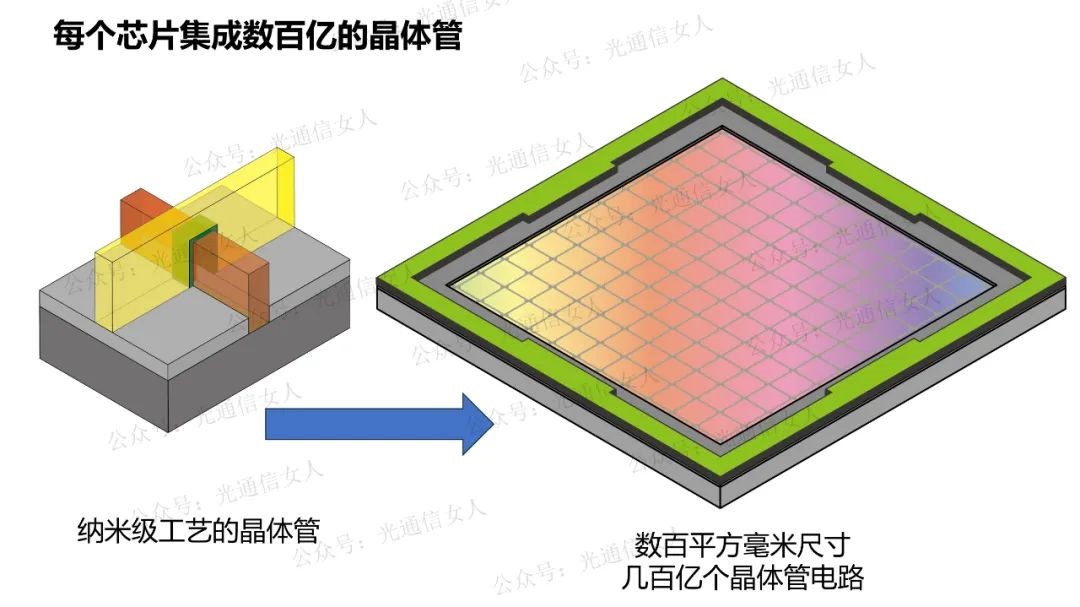

咱叫做CPU也好,GPU也好,总之,需要很多基础的晶体管来实现计算、存储和控制。几百平方毫米的芯片尺寸,已经很大了,现在的芯片工艺也一步步的缩小,10nm、7nm、5nm..., 单个晶体管尺寸缩小,支持在数百平方毫米的面积里集成几百亿到千亿个“超级”集成晶体管数量。

再想提高集成度,提高算力,单靠增加集成度,不行了。半导体芯片的技术能力也是有限制的。

可选的方式,就是用多个芯片互联,实现等效的更大规模的算力。

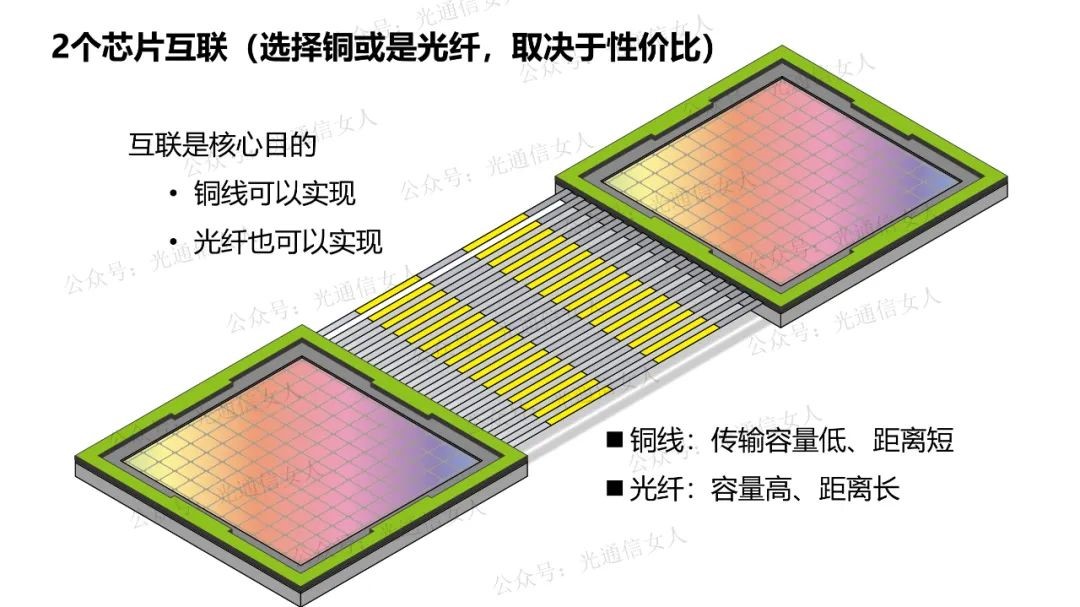

芯片之间要互联,目的是互联,用铜可以,比如PCB板上的铜箔做信号线,比如同轴电联,都能建立连接。

用光纤当然也可以,光纤的容量大,损耗低可以支持更长距离的传输。

但是,光纤传输的性能很好,劣势就是总体成本更高,因为集成电路的“电”和光纤通信的“光”,需要做信号之间的互联转换。

光模块是光电信号转换接口。需要海量的光模块来支持集成电路之间的光互联。

这也能解释,为什么早期,能不用光纤就尽量不用,实在是互联流量太大,或者是互联的距离太长,没办法的时候才用光纤。

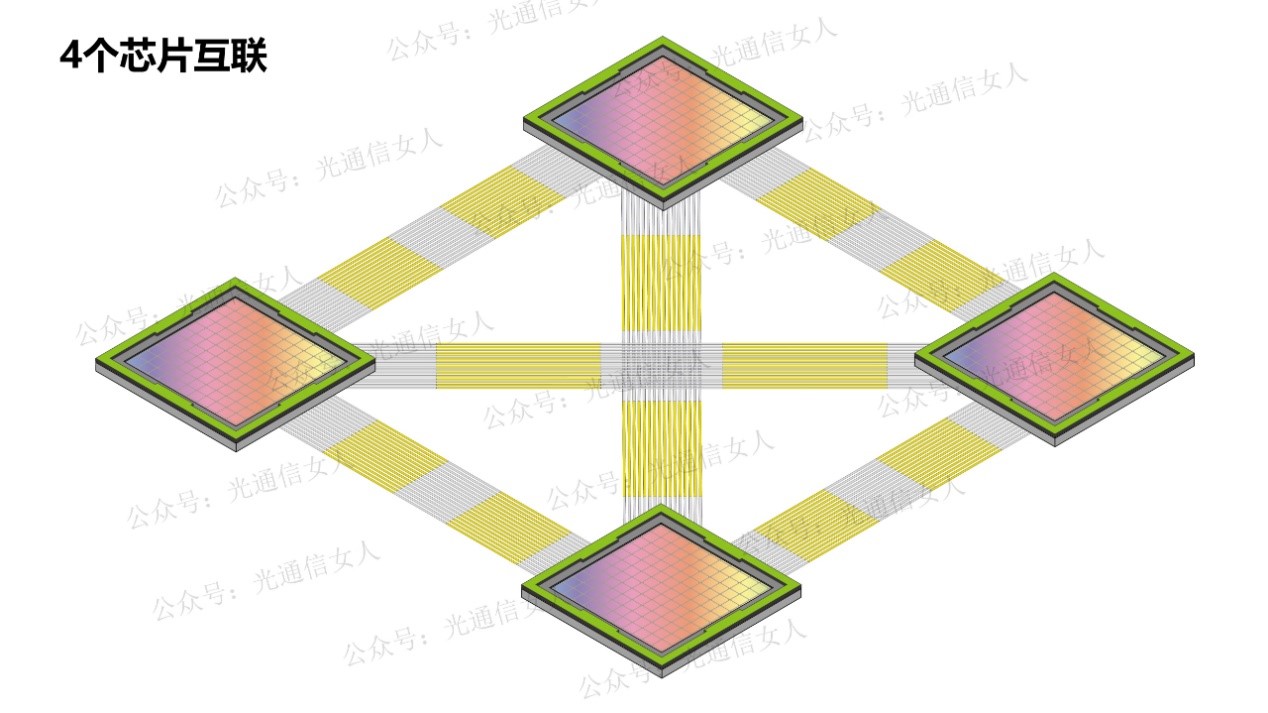

互联互联,两两之间都得联系

如果是四个芯片

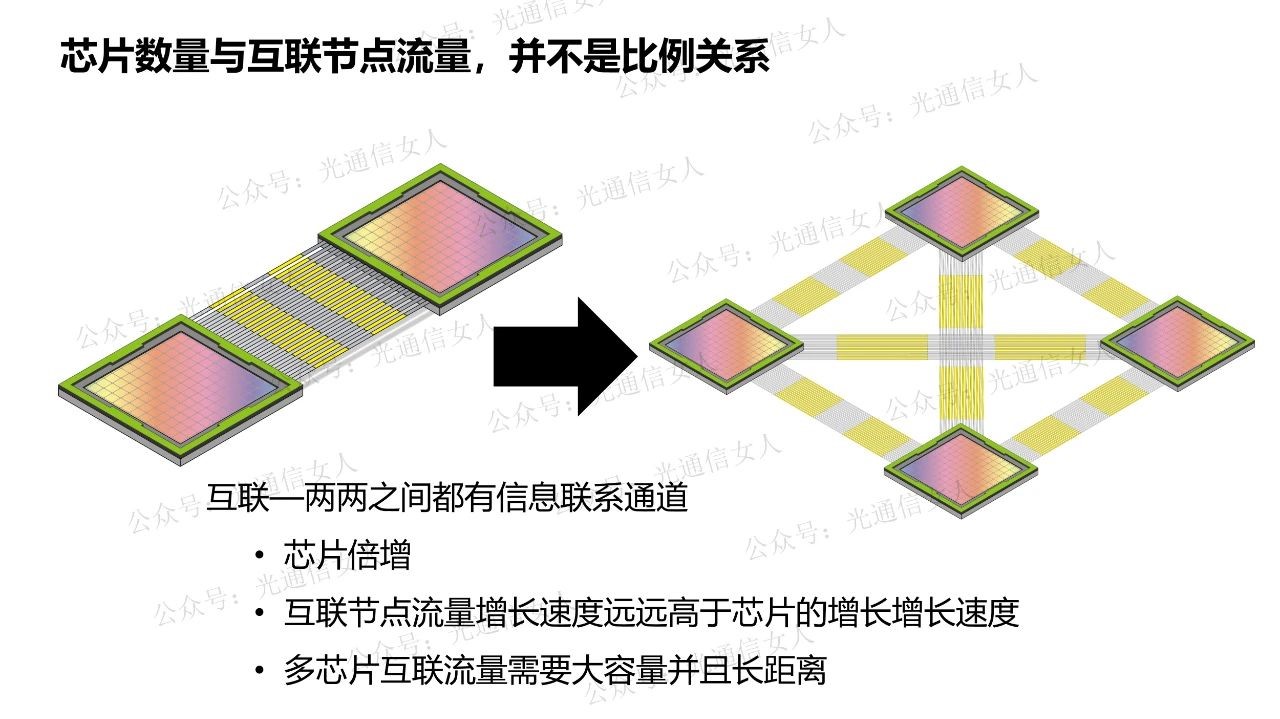

芯片的数量只是2x关系,可但是,芯片间的互联流量可不是2x关系啊,那是指数增长的复杂拓扑。

拓扑复杂了,互联的流量激增了,芯片的距离也变长了,这就有了选铜线互联还是光纤互联的纠结。

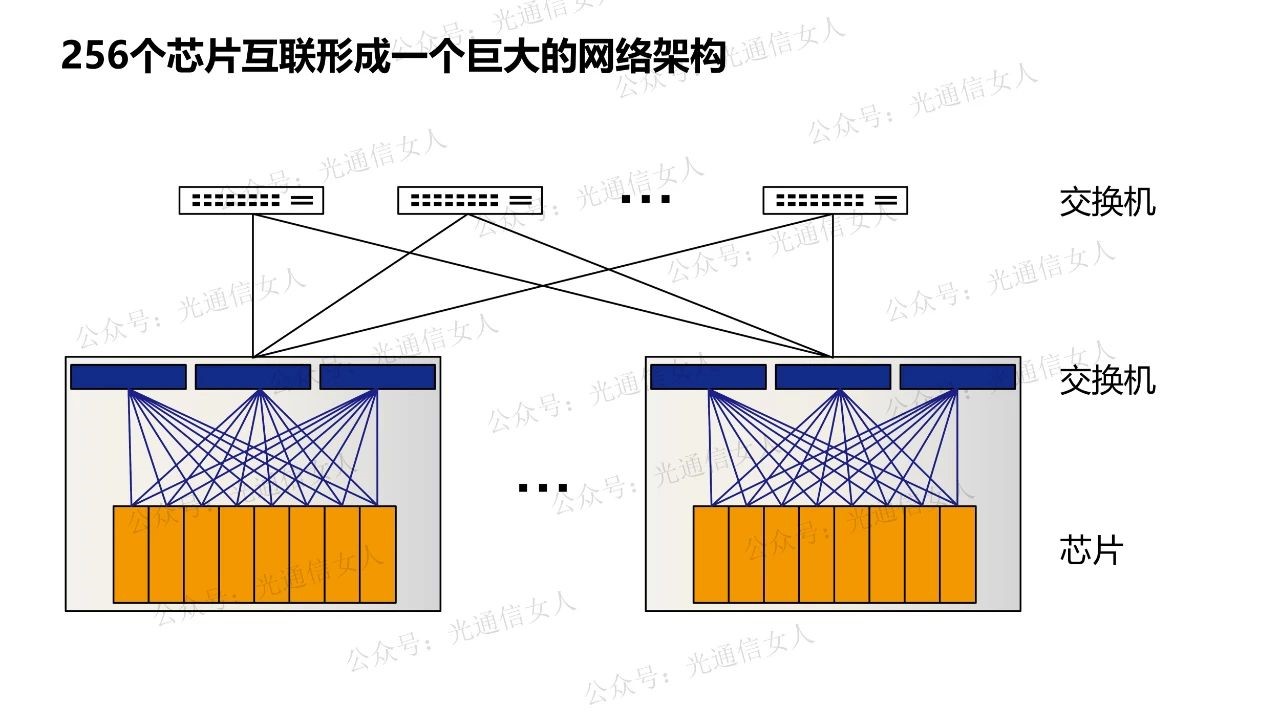

当这一代,一下子进行256个芯片互联,图示只能用省略号来做标注了,这实际上就是“芯片”间的大规模互联啊。和数据中心的大规模服务器之间的互联架构,在光模块这个物理接口眼里,没什么区别的。

同样有一个光进铜退的说法,光纤支持大容量长距离的信息传递,只要是光纤做传输,集成电路做存储计算和控制的时候,就需要光模块来支持光电转换。

现在做800G的订单,是因为产业能力刚刚发展到这个阶段,不是没有更大容量的需求,而是制造能力受限。这也是为何在研发的角度,1.6T、3.2T、6.4T的光模块(有些人也开始用光引擎这个概念)不断的技术探索和开发过程,包括上下游产业链的支持,硅光技术、薄膜铌酸锂的技术、EML的芯片,VCSEL的芯片.....