【2023-9-2】光模块热插拔、LPO、CPO的异同

今年5月份,列了个表格匡国华下半年工作计划

提到要把热插拔、LPO和CPO的对比聊一下,议题定了,当时没确定具体时间,干脆排到2号吧

热插拔是一种常见的光模块的封装形态,LPO和CPO,都是为了解决功耗问题而延伸出来的一种新的光模块形态。

LPO给出的概念是线性直驱、取消DSP

CPO给出的概念是“共封装”

但实际上而言,LPO和CPO都是线性直驱的,且都没有DSP。

而且光模块的热插拔,也不是都有DSP的,有的领域有DSP,有的没有,有的领域是以前没有,后来有了。有的领域是以前有的,后来没有了。

●比如说,PON光模块热插拔封装,但没有DSP,数据中心400G/800G光模块大部分热插拔封装是有DSP的。

●比如说,数据中心的热插拔光模块以前没有DSP,现在越来越高速的发展才有了DSP

●比如说,相干光模块,早期的热插拔是没有DSP的,后来又开始增加DSP

说LPO是热插拔的一种新型低功耗替代封装类型,但其实LPO本身就是热插拔的啊。这句话本身描述的并不十分严谨,其实应该是LPO是高速以太网常见热插拔模块含有DSP设计的低功耗版本。

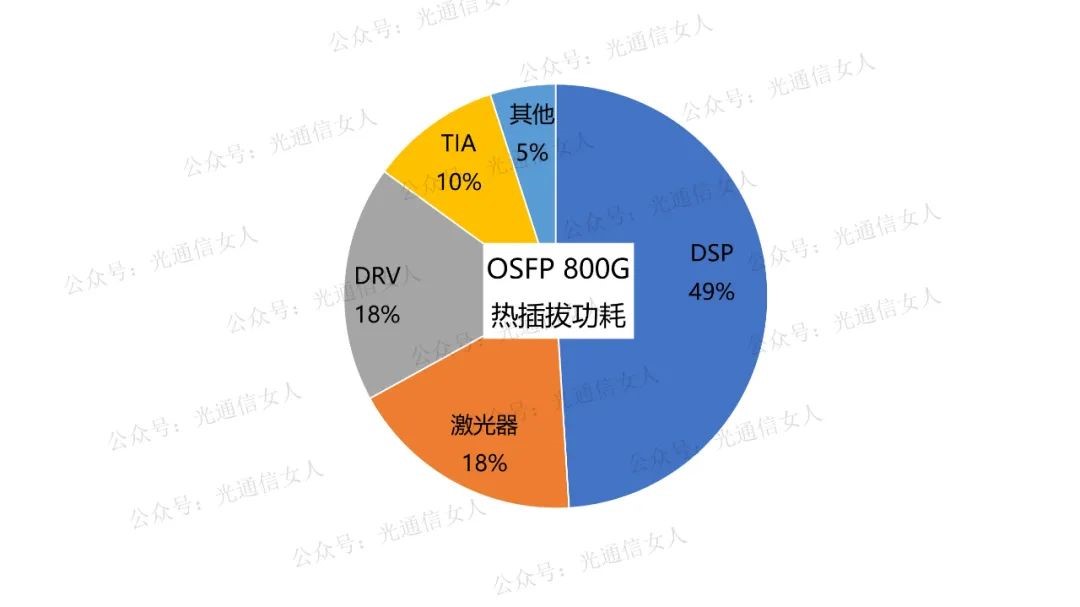

现在的高速光模块,功耗很大,而很大一部分的功耗源于DSP

LPO、CPO都是为了降功耗,只是他们降功耗的思路不同,也导致了不同的产业链分布以及述求。

传统的带有DSP的这个链条,强调的是高性能,没有DSP芯片的厂家对于LPO强调的是低功耗,有硅光优势的厂家对于CPO强调的是超低功耗...., 他们说的都对。

说的对,不代表说的全

唯物主义的观点有辩证统一、对立统一等思考维度,那么事物的另一面也要拿出来分析一下。比如LPO接口是“非数字”的模拟接口,比如CPO小型化带来的热密度的升高及可靠性隐患....等等。

热插拔、LPO与CPO他们的主要矛盾点在于功耗,而功耗的一个重点是DSP

这就延伸出来,为什么需要DSP,为什么又要取消DSP

光纤通信是从198x年代开始产业化的,从TDM、WDM到相干通信,历经了三个大的跨代。2010年后的相干通信采用了DSP的电域数字处理芯片,后来相干模块希望热插拔,早期的相干热插拔模块里,有两个选项,第一个是低功耗模拟接口的ACO,第二个是高功耗大尺寸数字接口的DCO,这一篇选项的纠结,2016-5-16号的那篇小文,我写过的。

后来随着产业的发展,相干模块的DSP,从早前的65nm,慢慢进入低功耗的优化之路,现如今的相干模块中包括DSP,依然没有什么纠结和矛盾了。

以太网光模块成为光模块的细分领域以及产业化,是199x年代开始,这是随着互联网的节奏而来的,后来以太网模块中用于数据中心的光模再次成为一个细分领域而被产业化,这是随着第三代互联网从第二代的分布式服务器到集中服务器的演变而来的,以太网模块早期也是不需要DSP,从1G以太网模块到100G的以太网模块都没有DSP,后来随着信号调制带宽越来越大,慢慢的在200G/400G提出PAM4的时候,增加了DSP。

这个矛盾点,甚至让Finisar(II-VI)、Google、Inphi(Marvell)....多个厂家坐在一起开个小型的讨论会,议题是

Y7T180 当年200G/400G光模块选择PAM4是个错误么

甚至Google自己对于光模块的演变,在最近的几年还发生了一些观点的变化,Y9T66 谷歌1.6T/3.2T光模块调制格式选择(前后的观点变化)

这些年,其实在咱们行业对于DSP这个事情,从来都没有停止争论

DSP用不用,用了有什么优缺点,不用又有什么优缺点,什么领域用,什么阶段用,什么条件下用...,在产业界有很多的观点。

LPO的观点,是光模块里不用DSP,这部分DSP的功能,其实是由系统侧来执行而已...,Y9T239 LPO线性直驱的“线性”是什么,这也是LPO这条产业链说112G,很难支持到224G的信号....

现在LPO的这条产业链的推动者,和早期open eye的推动者,有很大的重叠率,这本身也是产业分布的一个共同点。

Y6T77 200G/400G光模块的open eye MSA

Y7T181 Open Eye MSA进展,200G/400G光模块的数字与模拟之争

LPO与CPO的推动者,主要是热插拔与非热插拔的两大类低功耗的方向的选择。

这就带来当年为什么有热插拔的需求,要解决什么问题,现在取消热插拔后,当初要解决的问题现在还依然存在么?

早期的光模块,可并不都是热插拔的,1x5、2x5、2x10这些排插焊接型光模块,在咱们行业可都是见过的呀,这些模块后续的维修不方便,在上世纪90年代,有了大规模的热插拔形式出现。

那为啥维修不方面的,那是因为坏的太多了呀

失效率高的器件,故障率大部分是发生在化合物半导体的光学芯片上,比如InP材料的激光器,GaAs材料的激光器等等。而模块内部的电芯片是元素半导体,比如硅,锗硅等集成电路,他们的故障率比较低。

因为化合物材料材料中,有一部分元素是极易产生新的化学反应的,比如InP激光器中的InGaAsP、AlGaInAs,探测器的InGaAs,Vcsel的GaAs、AlAs....,这些材料里包括了“铟In”、“镓Ga”、“铝Al”,这些元素都是金字旁,都是氢前亲属,氢的氧化物是H2O水,“铟In”、“镓Ga”、“铝Al”等材料如果碰到水,会发生置换反应。这是为什么这些要TOcan /BOx等气密封装,和非气密封装时要芯片端面做钝化(钝化也就是左一层气密薄膜层)....

换句话说,热插拔要解决的问题根因,在这里。我们生存的环境,不可能完全屏蔽掉水汽和氧气,即使是气密封装,内部的水汽含量的标准也是小于5000ppmv即可,是不想更低么,不是的,是早期的标准的几百个ppmv,后来发现做不到啊,才改为5000ppmv的水汽含量标准的。

光模块含有很多化合物材料,现在包括了EML、常见的DFB、VCSEL等等。那就接受他们比其他元件故障率更高的现实吧,解决措施就是用热插拔来实现快速更换。

那么当把InP材料的芯片挪出去做成热插拔,也就是ELSFP,OIO等词,把硅或锗硅材料的器件做成非热插拔,是不是也可以啊。比如博通的CPO,华为的CPO等概念,激光器是热插拔的,在外交换机的前面板,支持快速维修。而调制器是硅光集成的,探测器是锗硅型的。硅光硅光,用硅这个材料来实现光学功能而已。把硅光集成的另外一部分“引擎”做成CPO的非插拔,也可以啊。

这也就解释了为什么CPO的这条产业链,参与者与硅光集成这个技术链条有很大的重复性。

LPO和CPO虽然他们的初衷是一样的,降低功耗,方式不一样,但也形成了一个相同的理念,就是在光模块/光引擎里取消DSP。

略写了几个字,算是聊了9月2号这个议题的背景。