Y10T158 薄膜铌酸锂上包层低损耗处理工艺

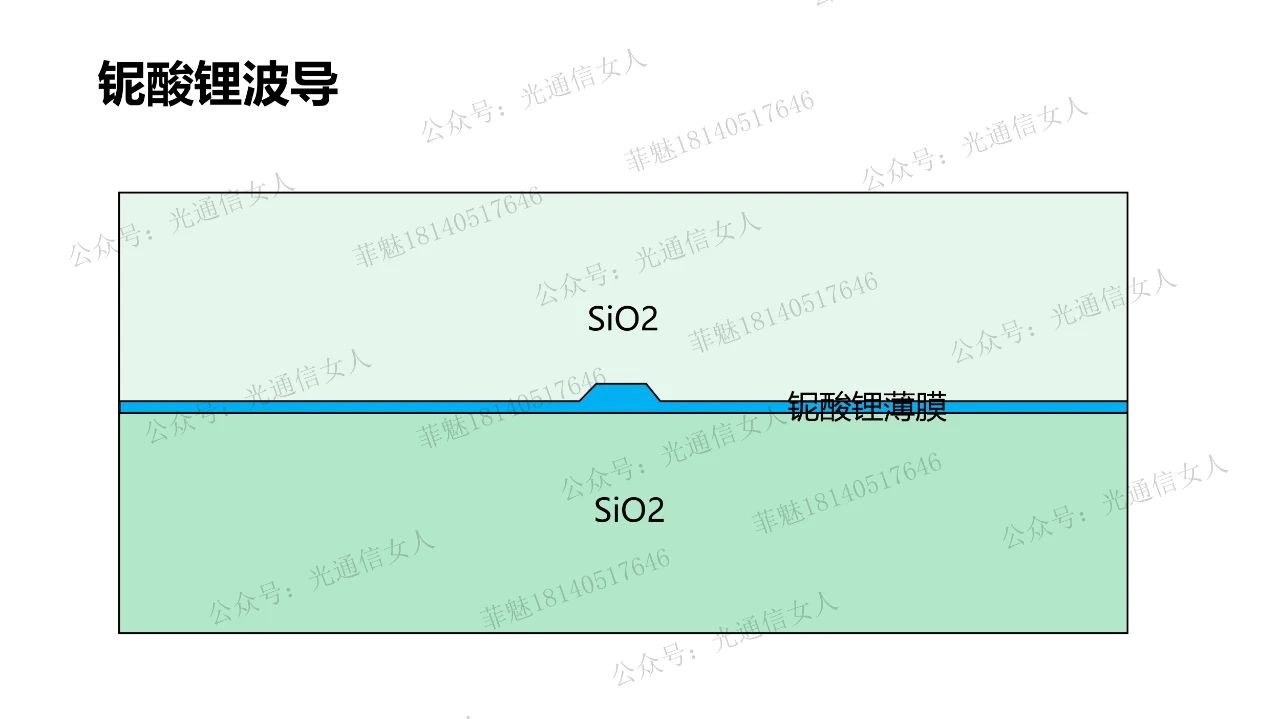

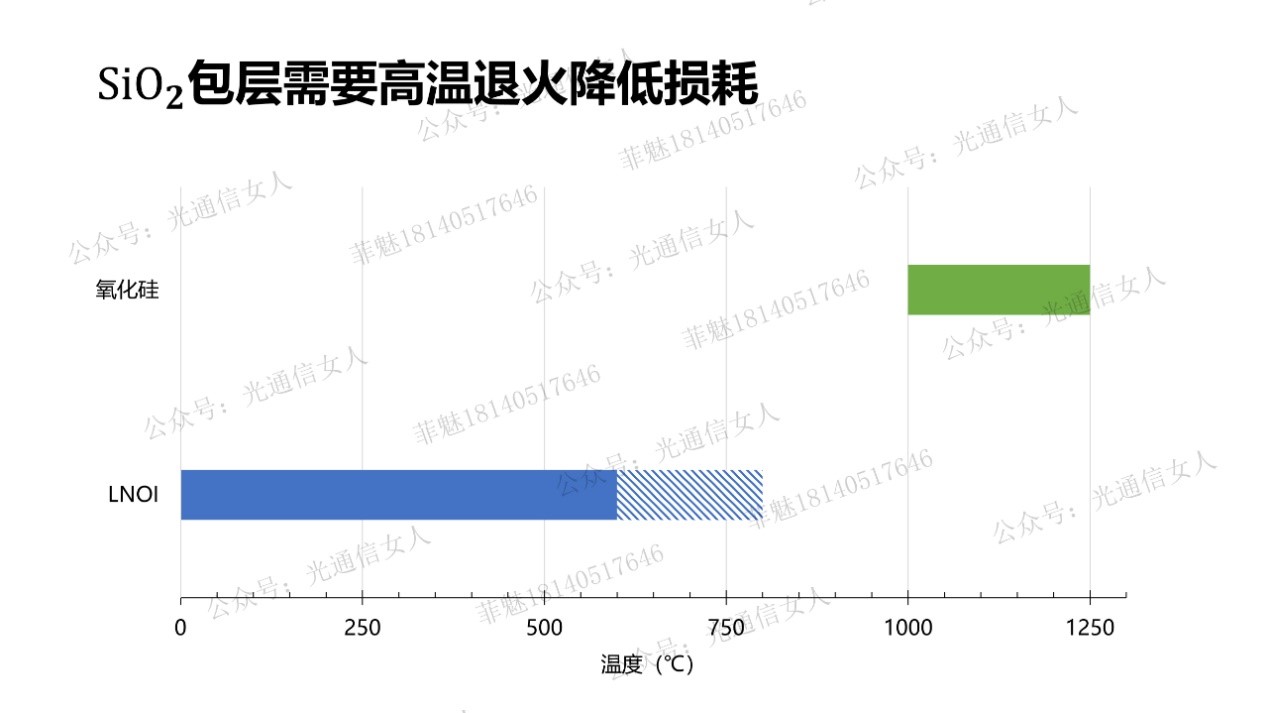

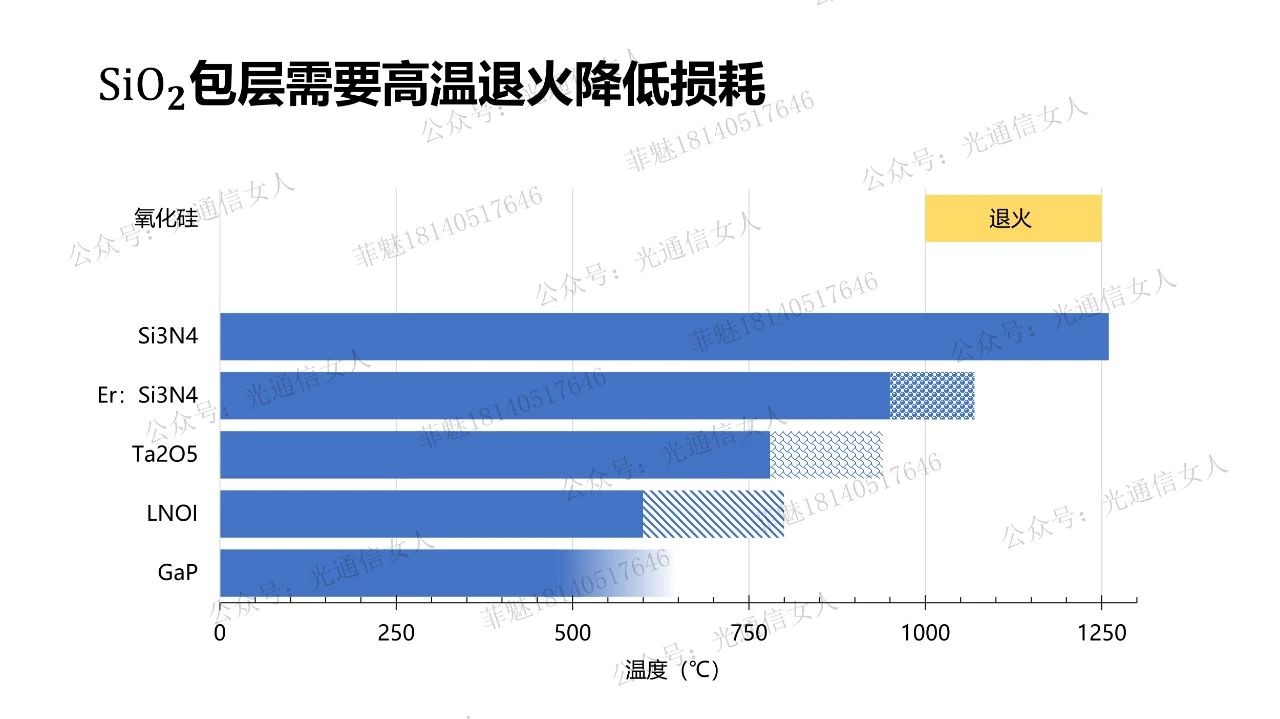

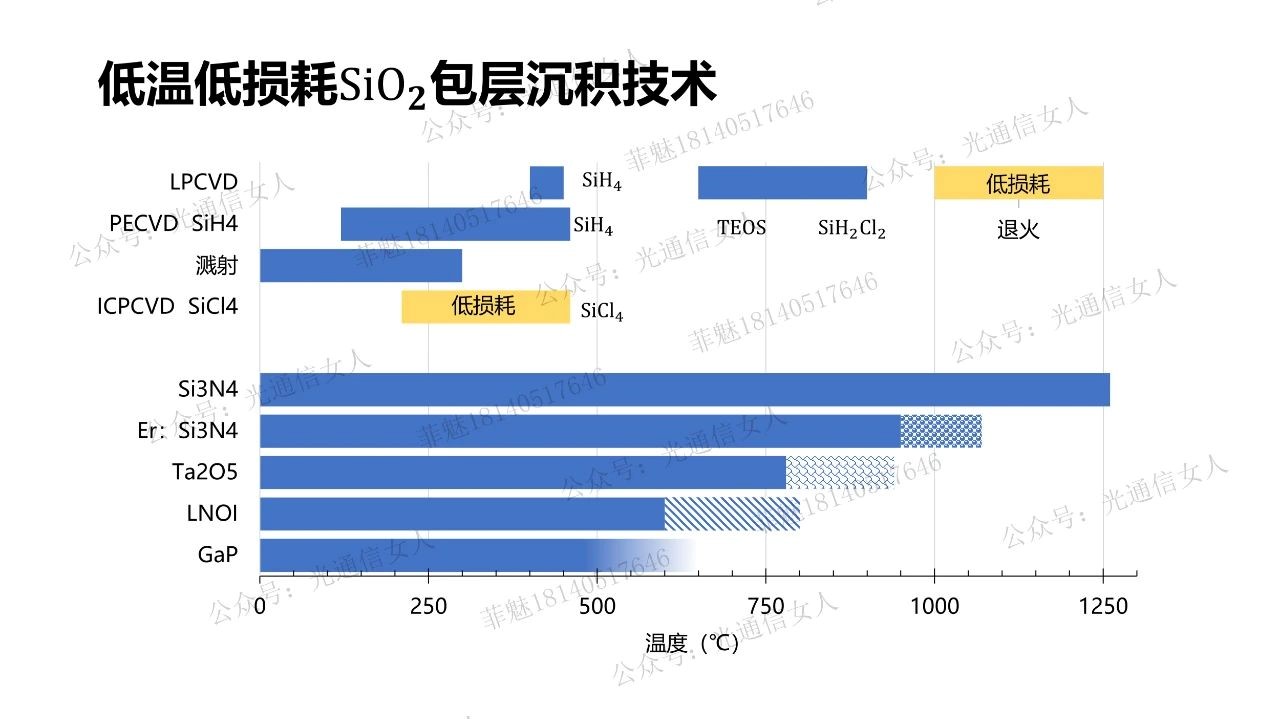

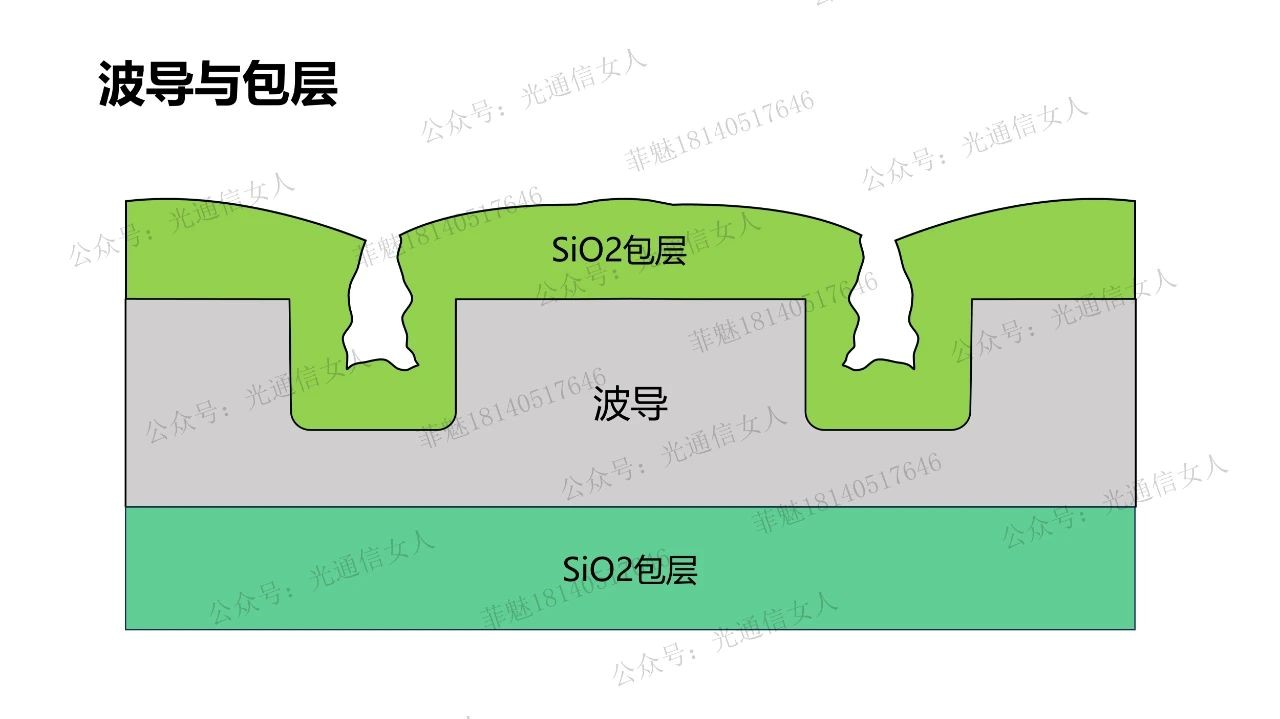

薄膜铌酸锂的波导,大多数采用氧化硅做包层,氧化硅材料分上下包层,下包层可以用高温工艺,但是上包层就很难采用高温工艺来制作。

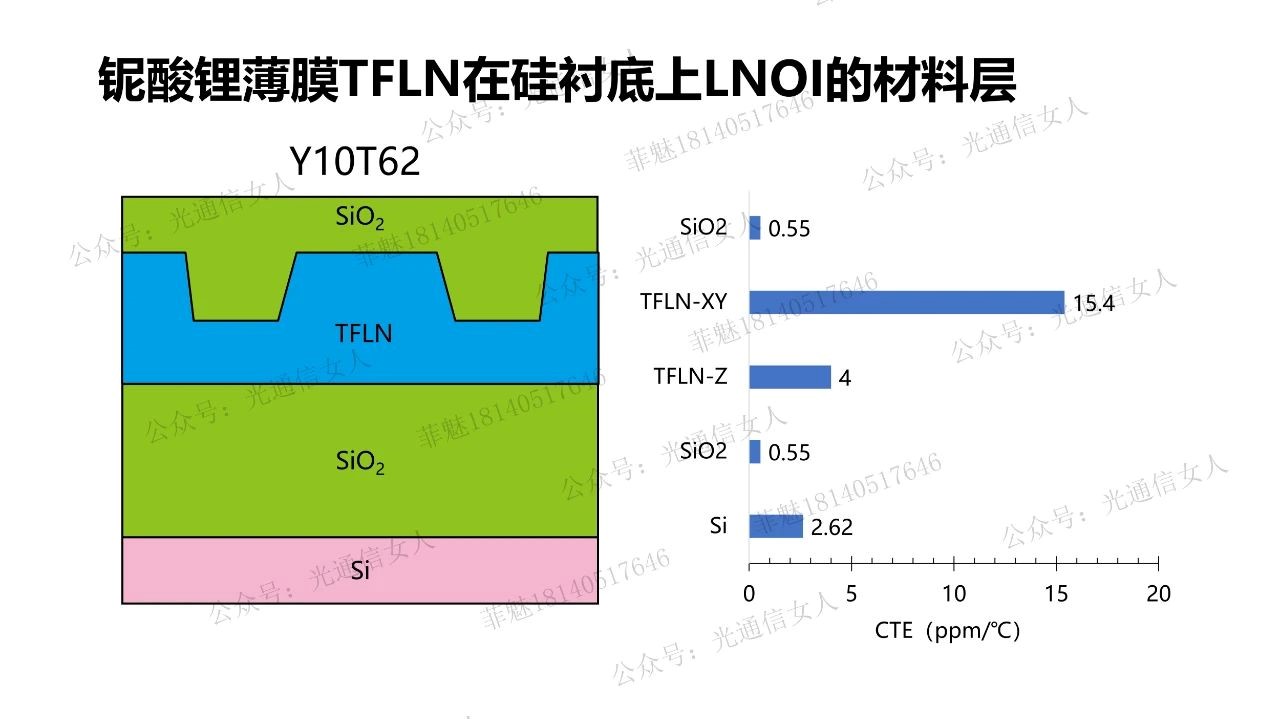

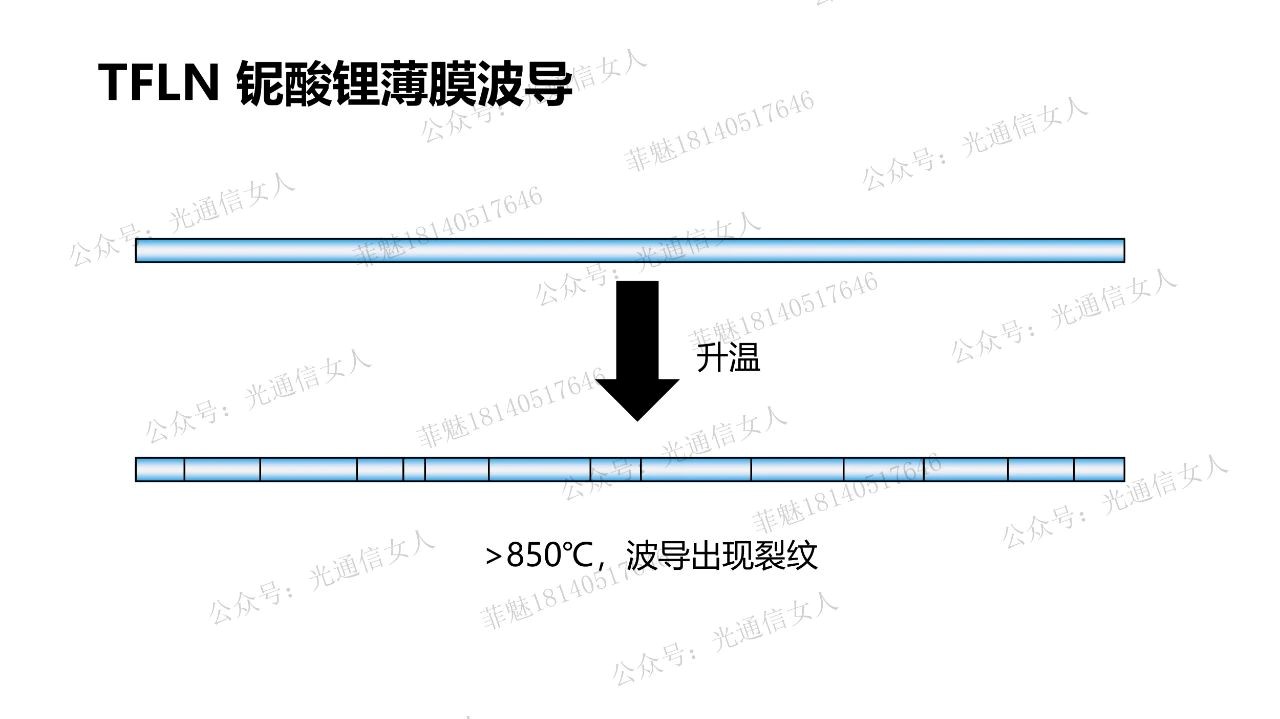

铌酸锂本身具有膨胀系数的各向异性,而氧化硅的热膨胀系数比铌酸锂要低很多,在巨大温差之下,会导致铌酸锂的薄膜破裂,铌酸锂薄膜是一个又薄又脆的陶瓷片,很容易裂开

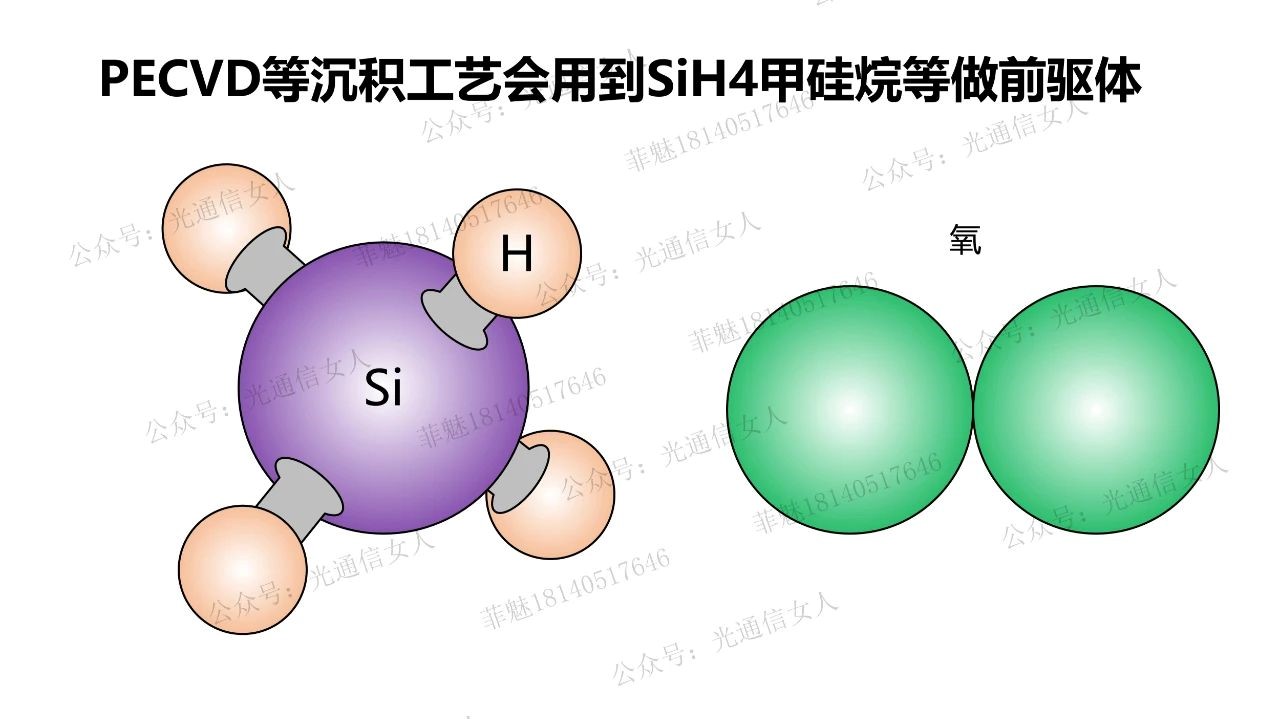

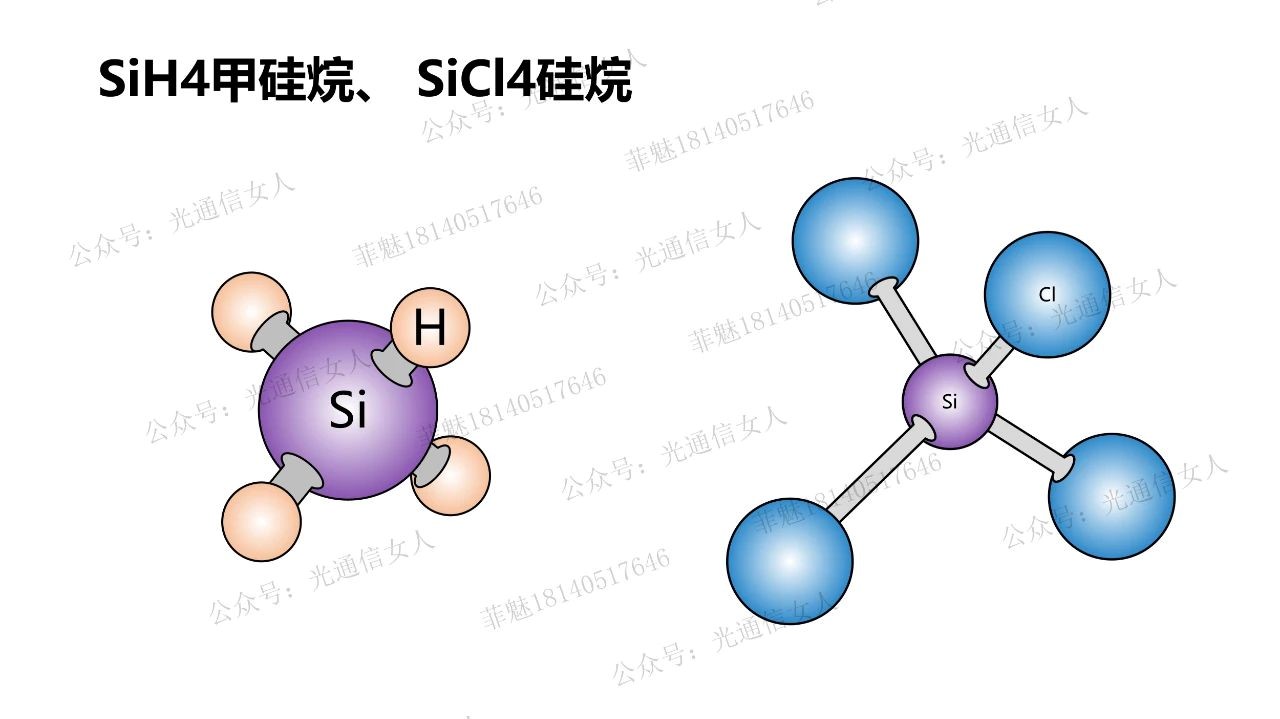

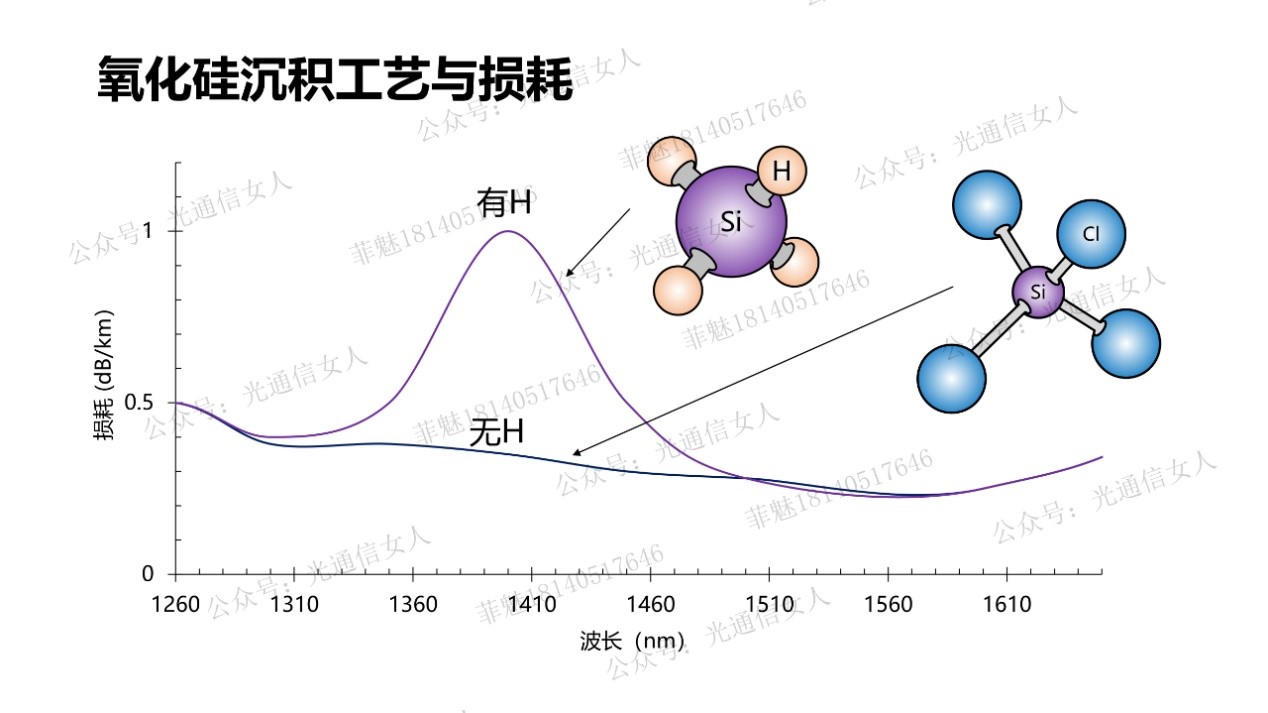

所以,沉积上包层的话,需要低温工艺,比如PECVD,两百多度就可以沉积,可但是由于低温PECVD的C是化学的意思,需要做化学反应,给出来的反应的前驱体通常会用到含H的物质。

硅和氧的反应,是我们需要的氧化硅。

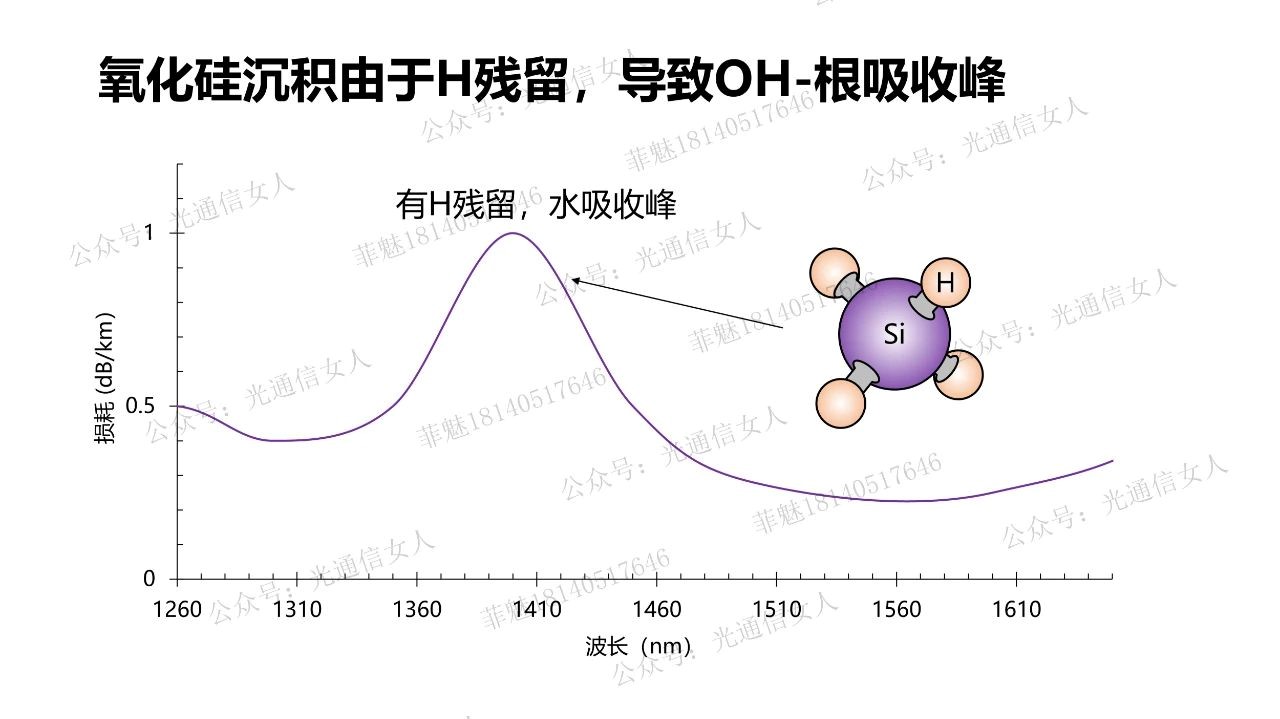

残留的H,和氧的反应,就是咱们的水,光纤的材料就是氧化硅,如果含水(或氢氧根)就会导致一个大的吸收损耗。水峰。

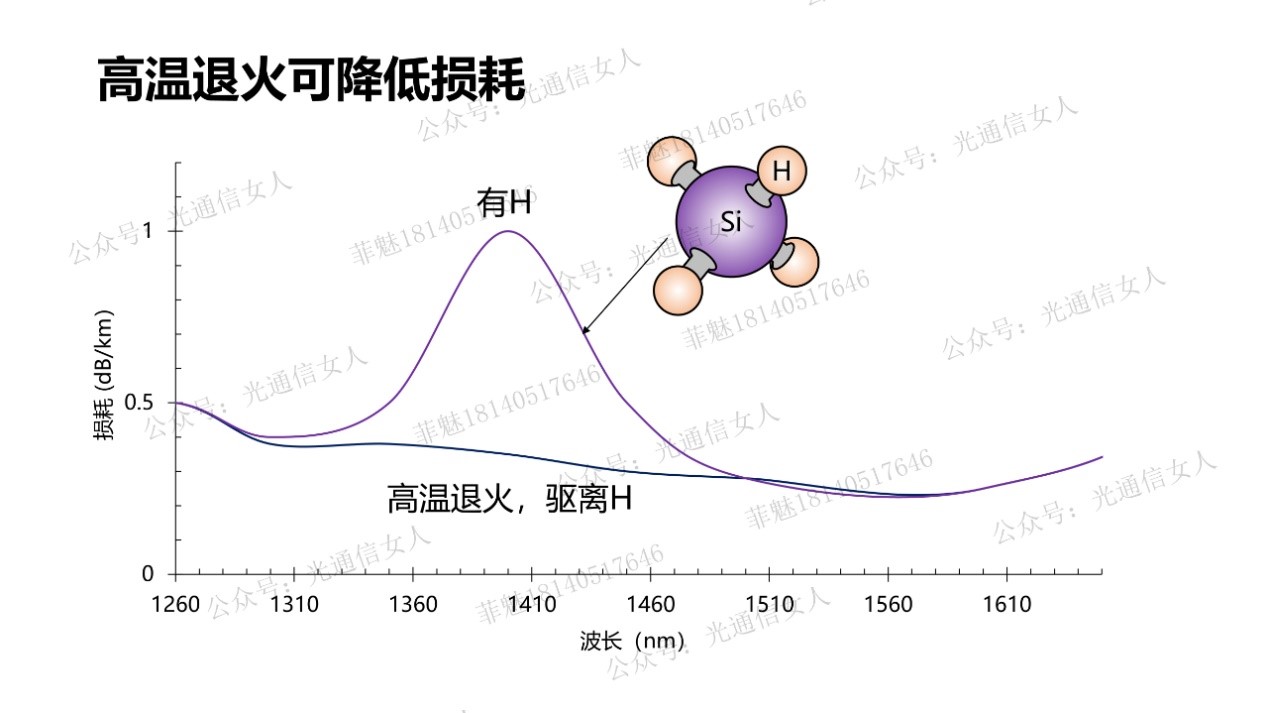

而水吸收峰的降低,通过高温退火,(可以理解为太阳底下晒土豆片,晒干水分),驱离原子H,降低损耗。

这就带来一个尴尬,铌酸锂薄膜在高温下易碎,而高温才能驱离H离子,降低损耗。

类似场景,也会出现在其他波导上,比如GaP等等。

2024OFC,EPFL把无氢技术用在的集成芯片上。

上世纪七十年代,做光纤就是要生成纯净的二氧化硅材料,用的四氯化硅,硅烷,和氧气的反应。

EPFL把这个反应拿来用在了集成芯片上,因为本身无H离子,就不需要高温驱离H离子的这道工艺了。

也就是“低温无氢”氧化硅沉积技术。低温是为了保留铌酸锂等材料的完整性,无氢是为了降低损耗。

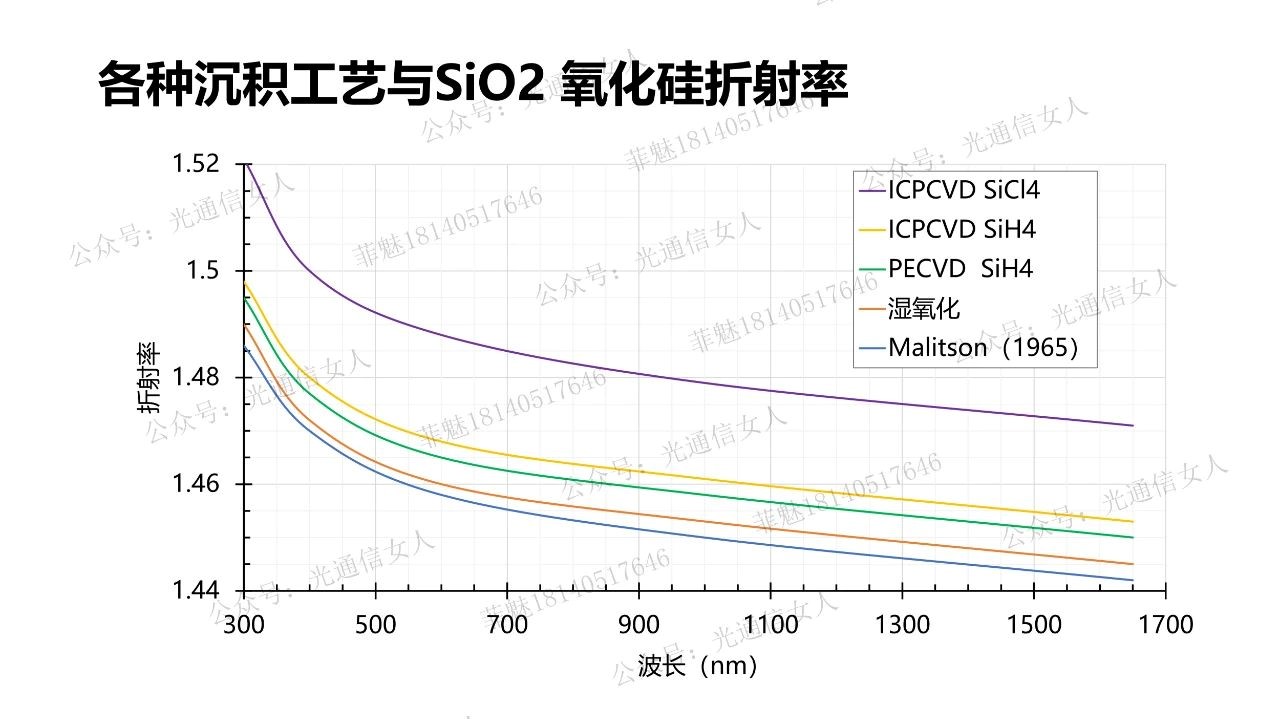

技术虽然不是新技术,但是有几个试验数据很值得看一看,先看一下不同工艺的折射率分布。

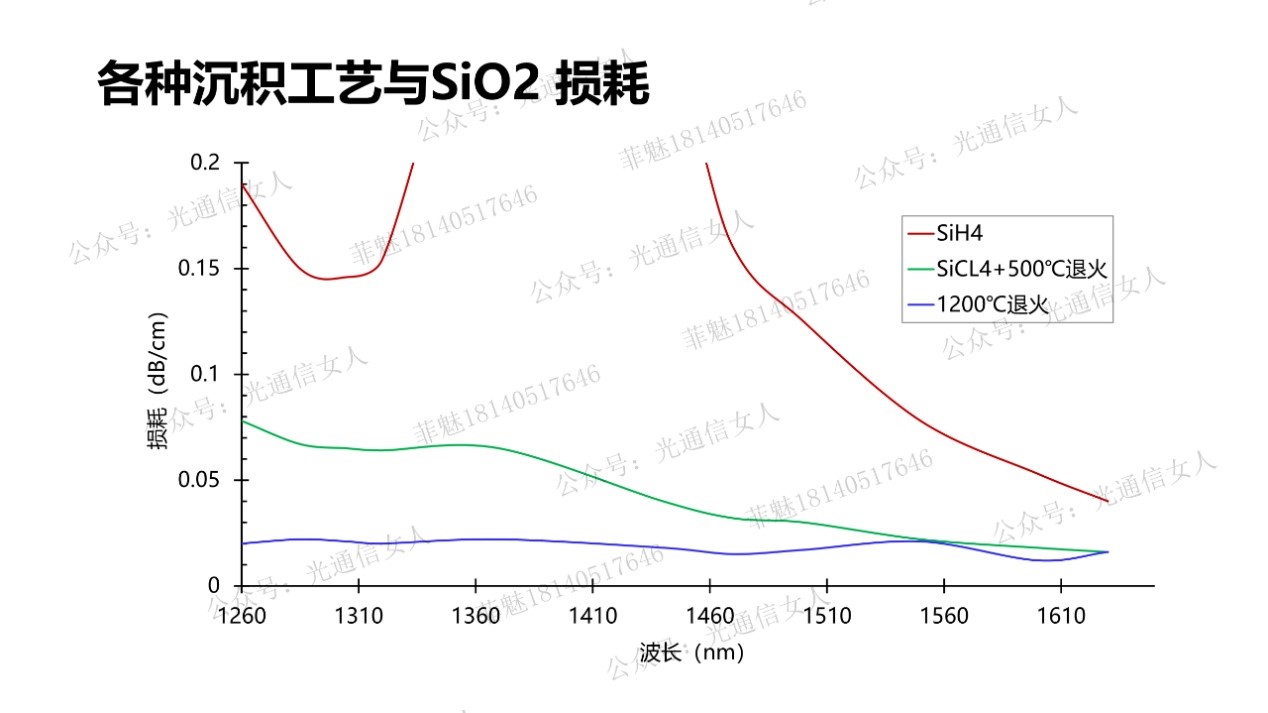

再看一下损耗,

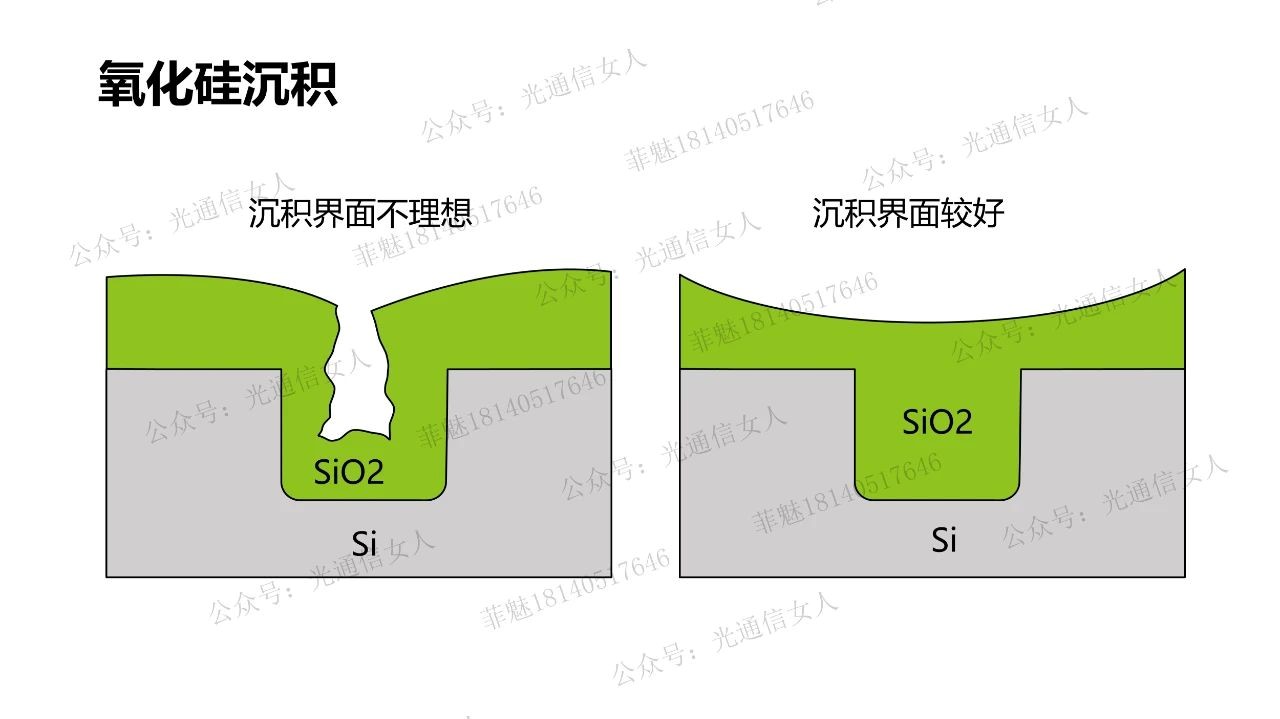

还有就是沉积工艺的控制,避免在波导之间的凹陷区产生空隙。

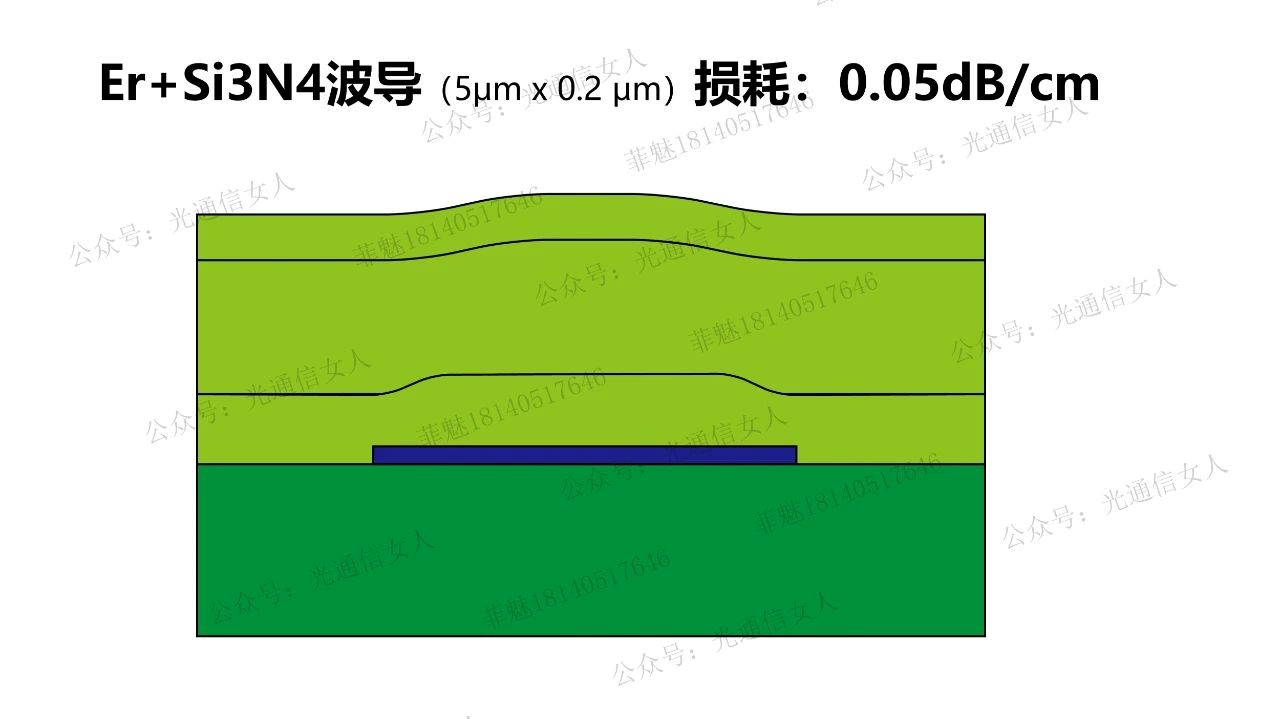

最后,看一下损耗,Si3N4本身是耐高温的,有些场景用到氮化硅掺Er离子,就不太耐高温了,所以测试的是掺铒的氮化硅波导结构

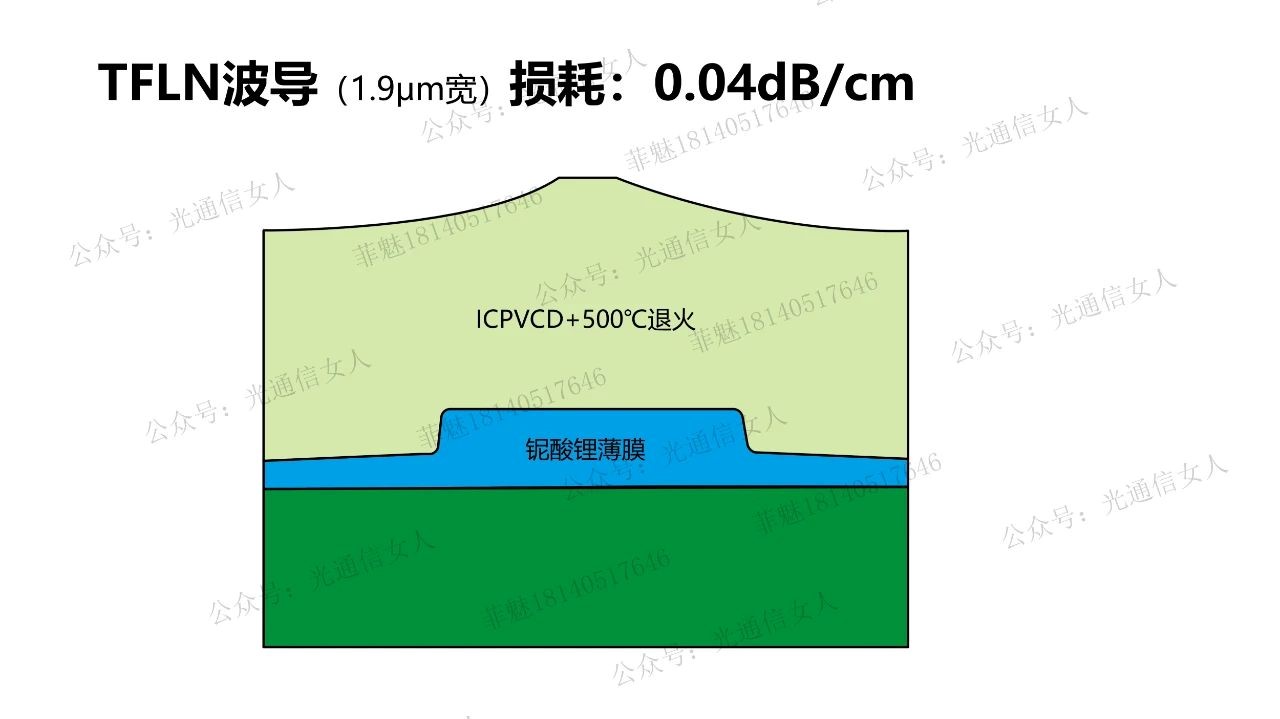

看下铌酸锂的损耗,用了500℃的退火和无氢的前驱体工艺。