Y11T29 【通信基础】马赫曾德MZ、马赫曾德调制器MZM

继续写一点通信基础内容

在光模块里经常提到一个词,马赫曾德

马赫曾德是一种干涉器结构,可以用这种结构来做滤波器、调制器、光开关等等。

既然是一种干涉仪,或者叫干涉器,先说一下什么叫干涉

物理学中,干涉(Interference)是两列或两列以上的波在空间相遇时发生叠加或抵消从而形成新的波形的现象。

上面的解释,有几个重点词,波,两列,重叠(就是增强)或抵消(就是减弱)。

光是电磁波,也属于“波”,可以利用干涉现象来获得增强、减弱的目的,用于制作滤波器、调制器、光开关等等。

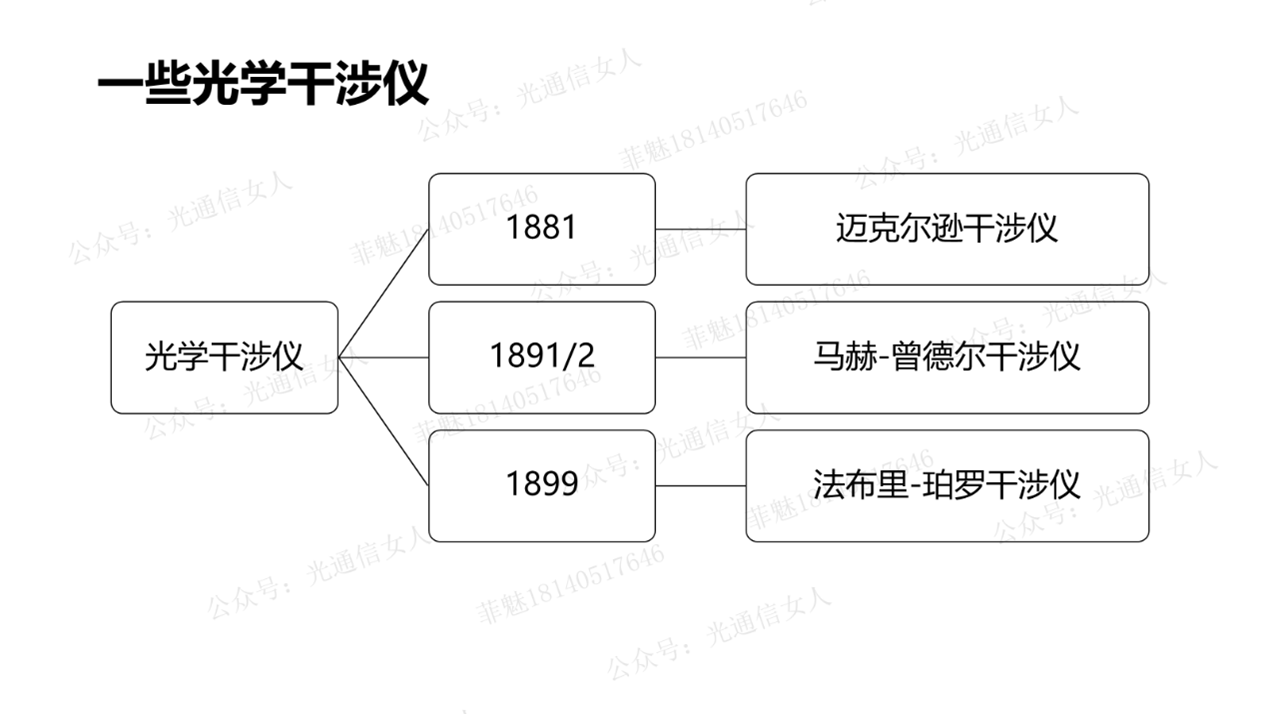

百年前,就有的一些光学干涉仪,其中就包括了马赫曾德干涉仪

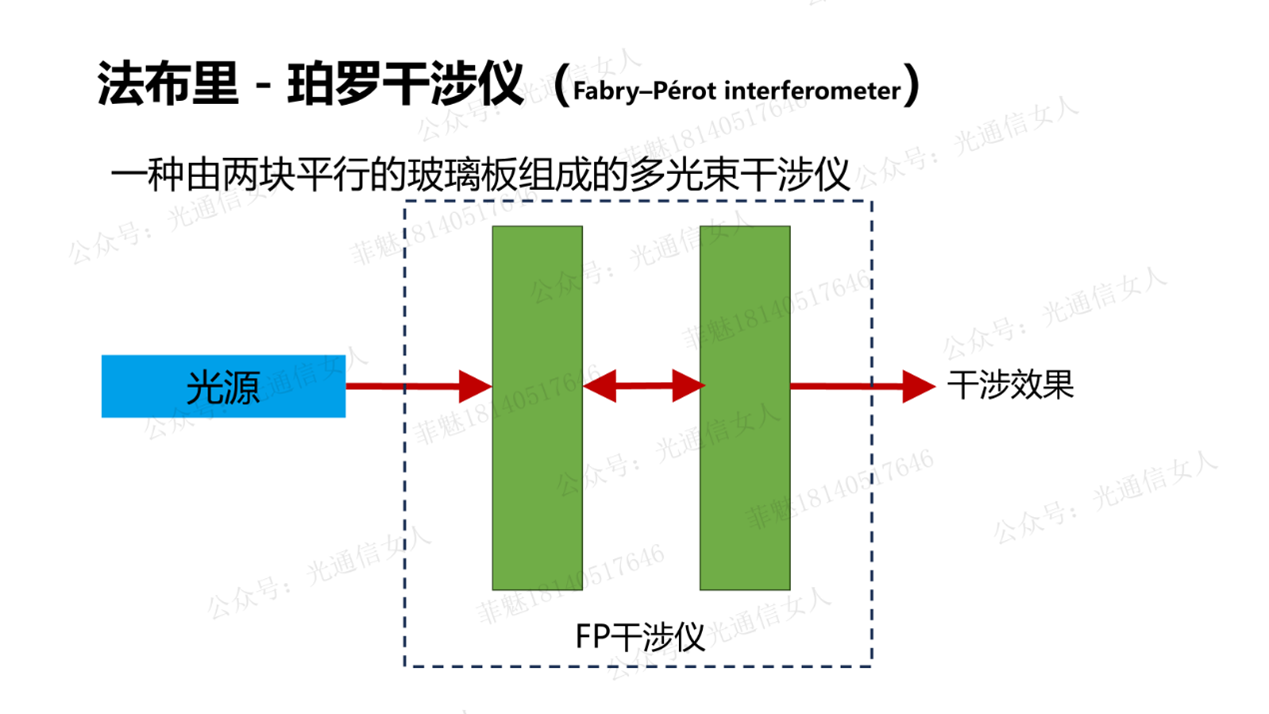

先说法布里珀罗干涉仪,就是咱经常提到的FP干涉器,或是FP谐振腔。用两块平行的玻璃板制成的多光束干涉结构。这个结构在1899年就有了,1960年在光学增益介质两侧放置FP干涉结构,制成了红宝石FP激光器。

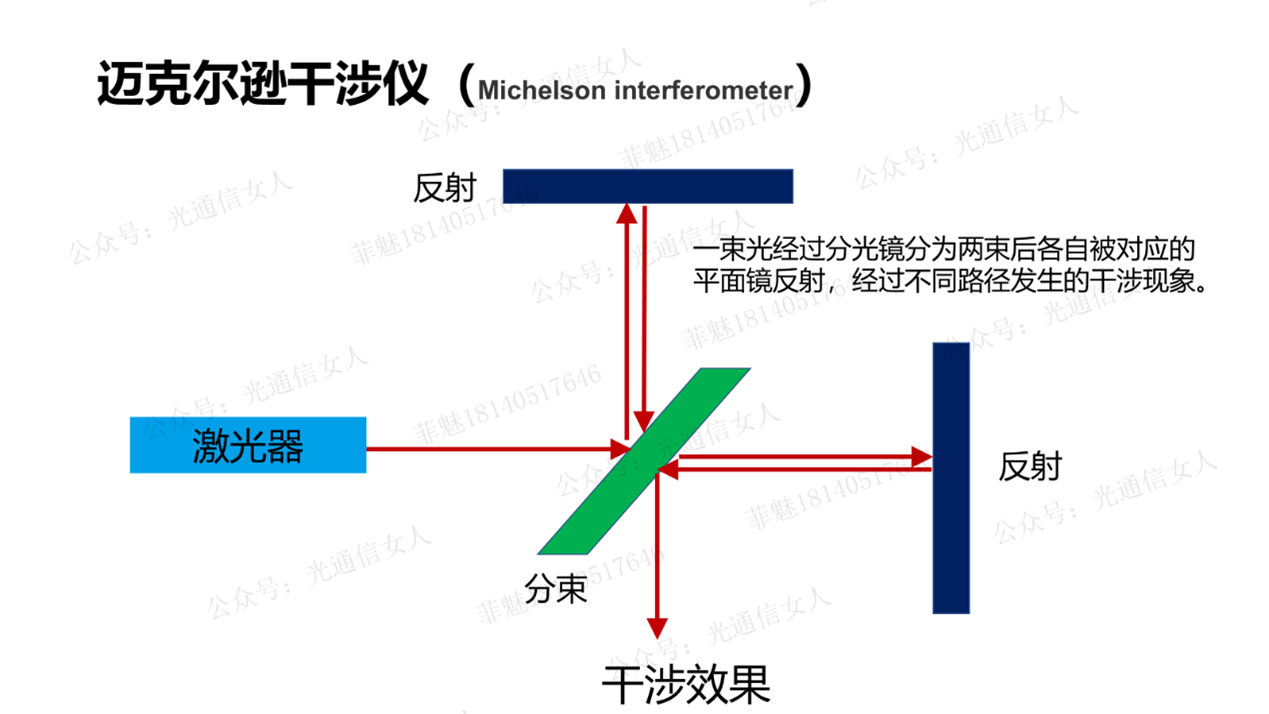

马克尔逊干涉仪,1881年就有了,是一个激光器通过分光镜把光分为两束,然后合束后产生的干涉现象。

同一束光分为两束后,由于光程或介质的不同,干涉现象会看到不同的强弱条纹。

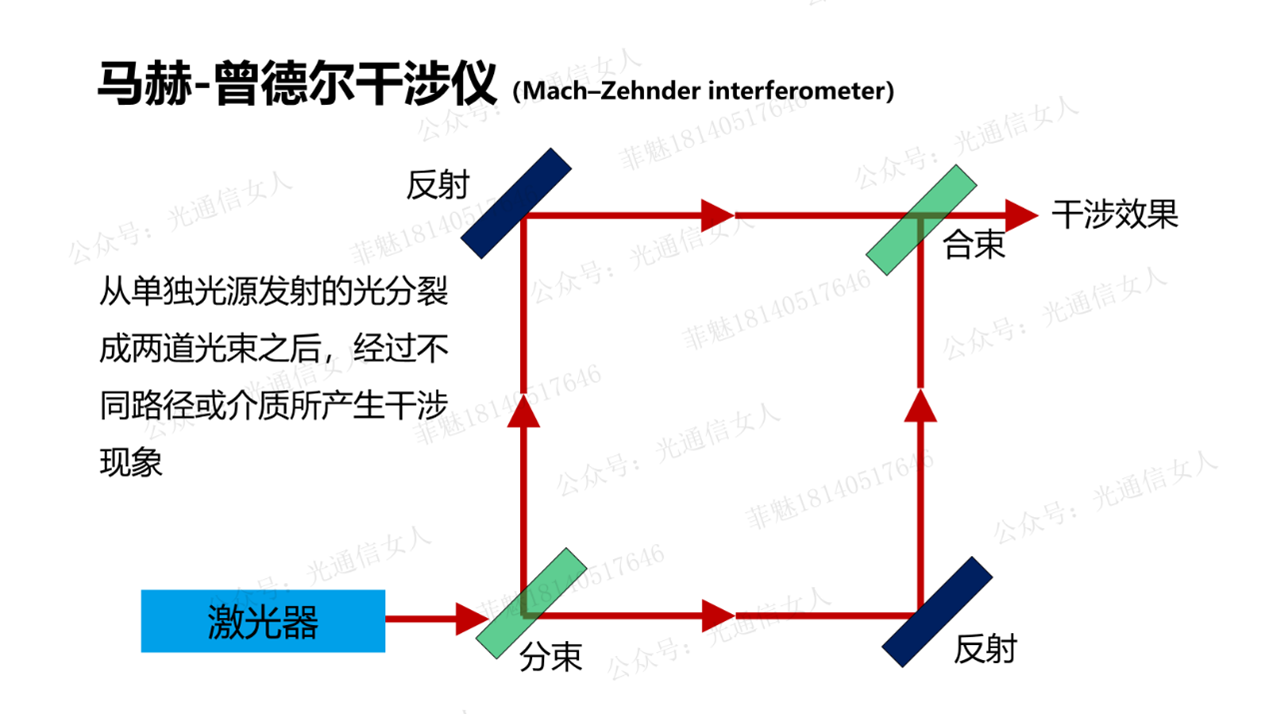

1891年,曾德尔提出一种类似迈克尔逊但又不同的干涉结构,马赫1892年对这种结构改良并发表论文。后来就将此结构称之为马赫曾德尔干涉仪。

也是同一束光分成两束,然后进行干涉。

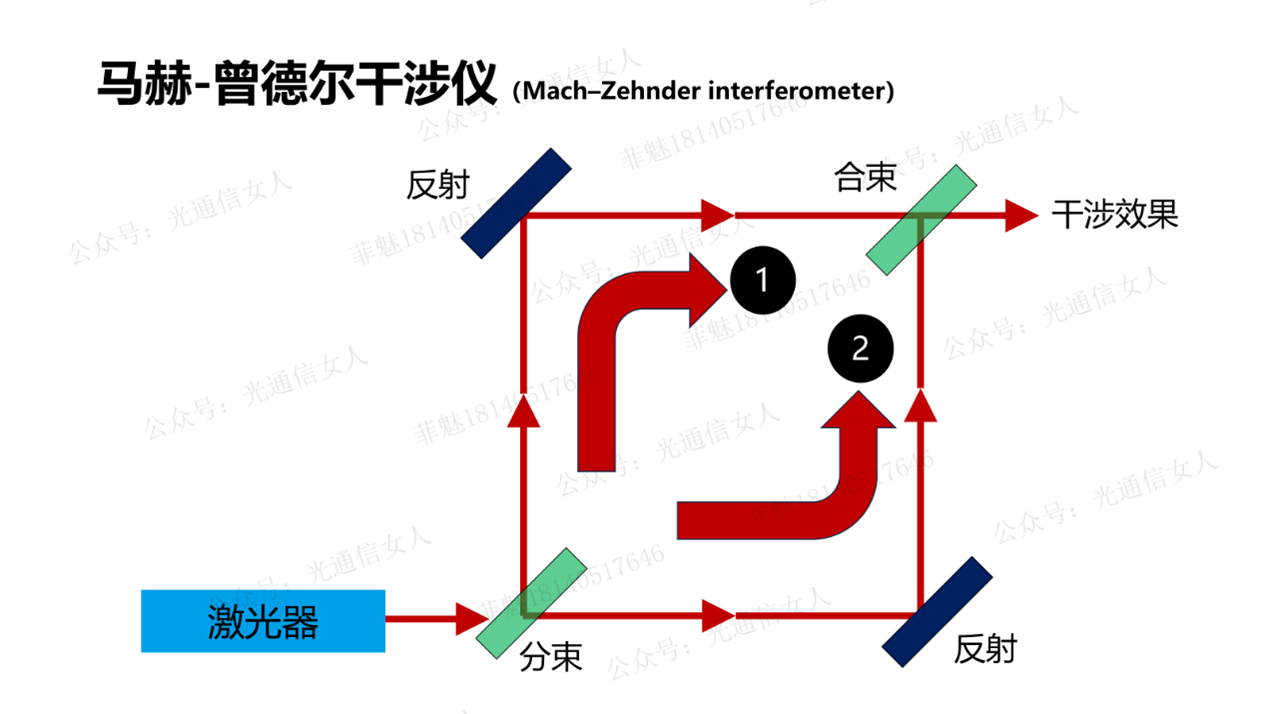

马赫曾德干涉结构与迈克尔逊干涉结构略有不同,迈克尔逊干涉结构两束光会原路返回,而马赫曾德干涉结构两路光通过45°反射,实现方向分离。

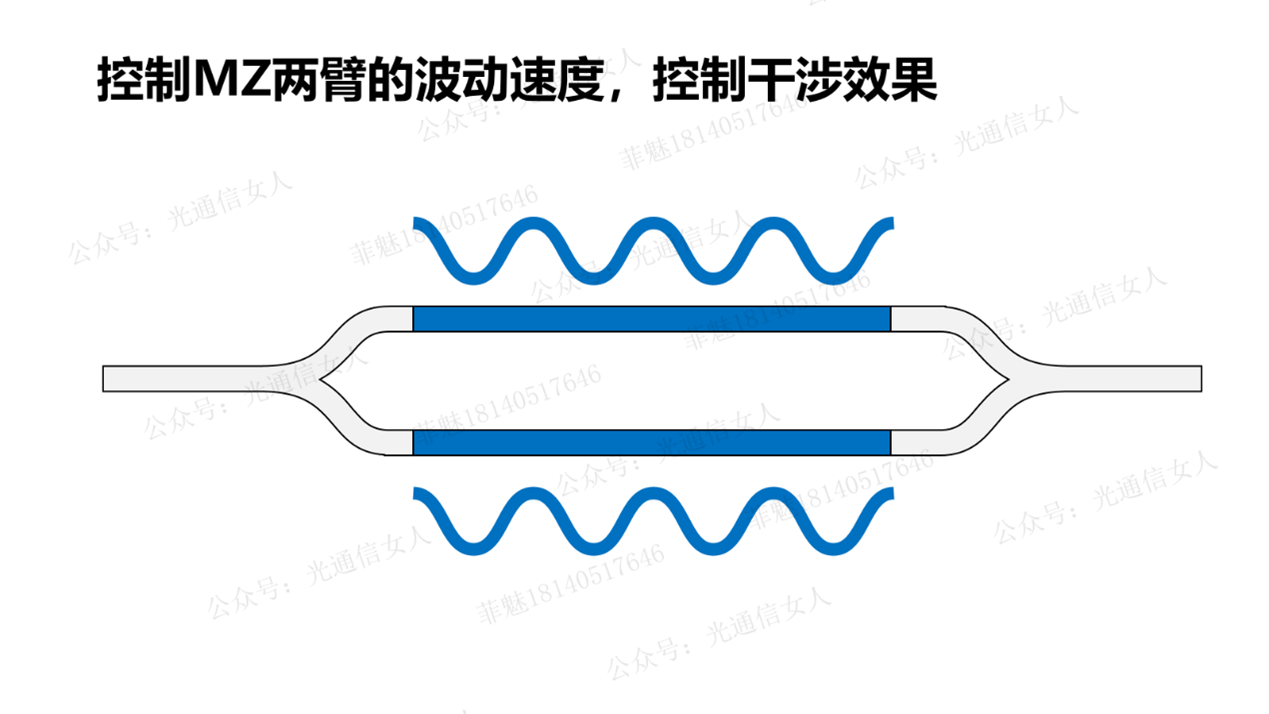

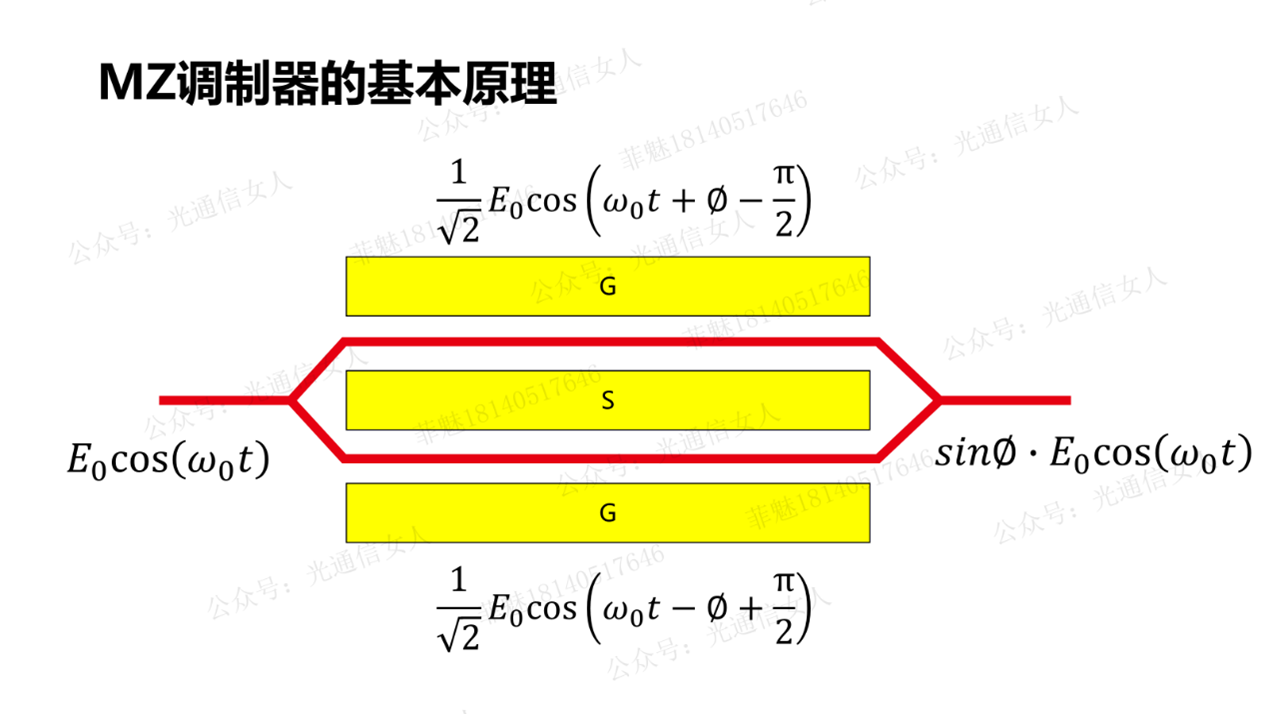

马赫曾德结构,一束光分成两束后,光的频率不变,但光的路程有可能不同,干涉效果不同。光在不同路径的光学折射率不同,导致波动速度不同,干涉效果不同。

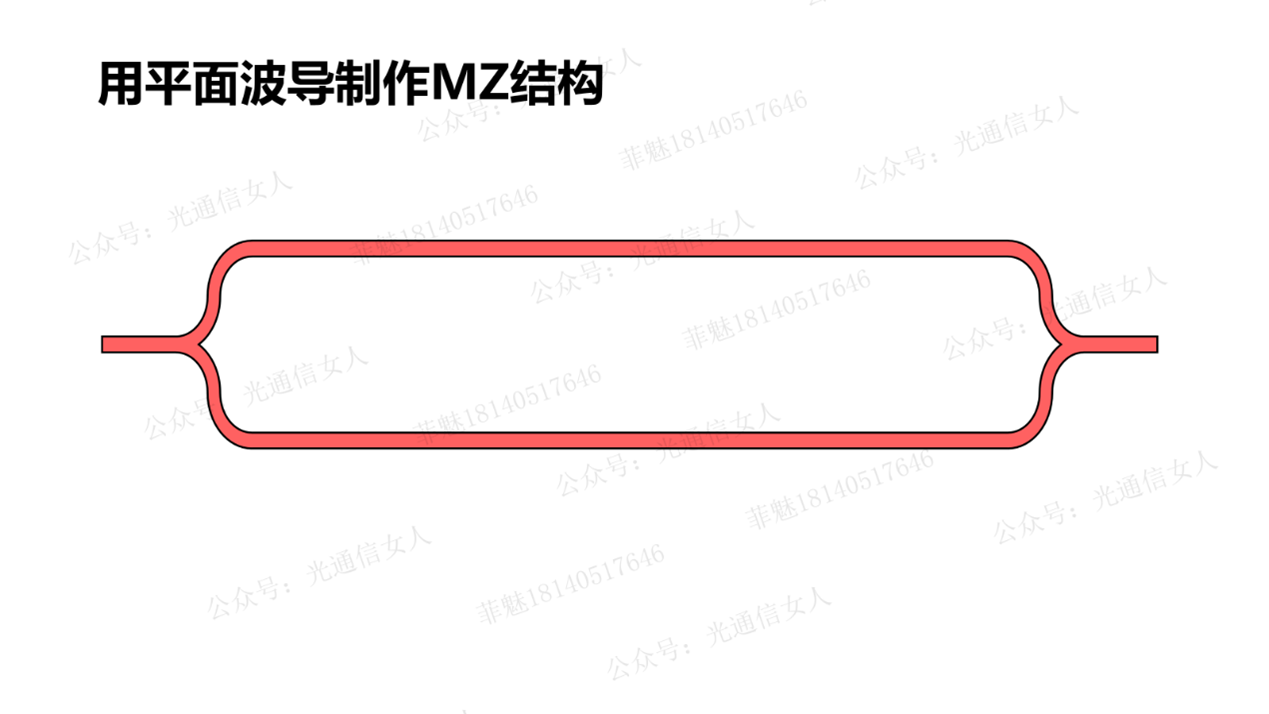

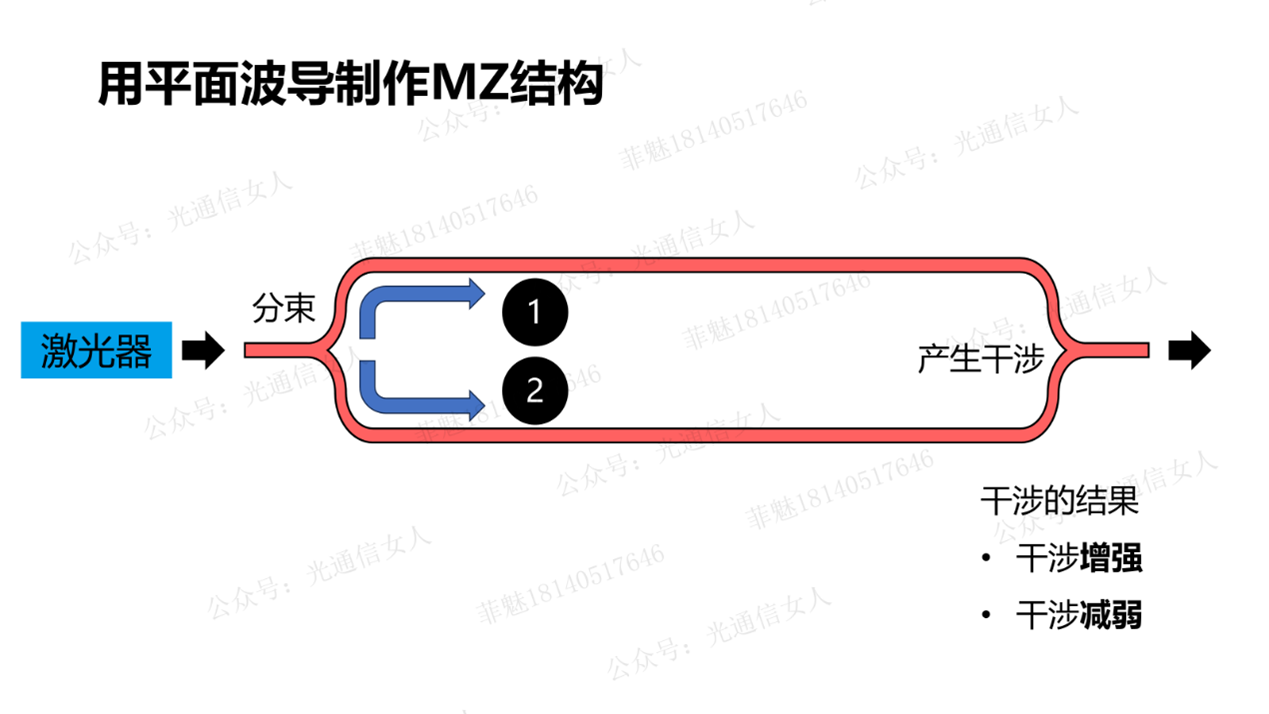

用波导来约束光路,那么马赫曾德结构就如下所示

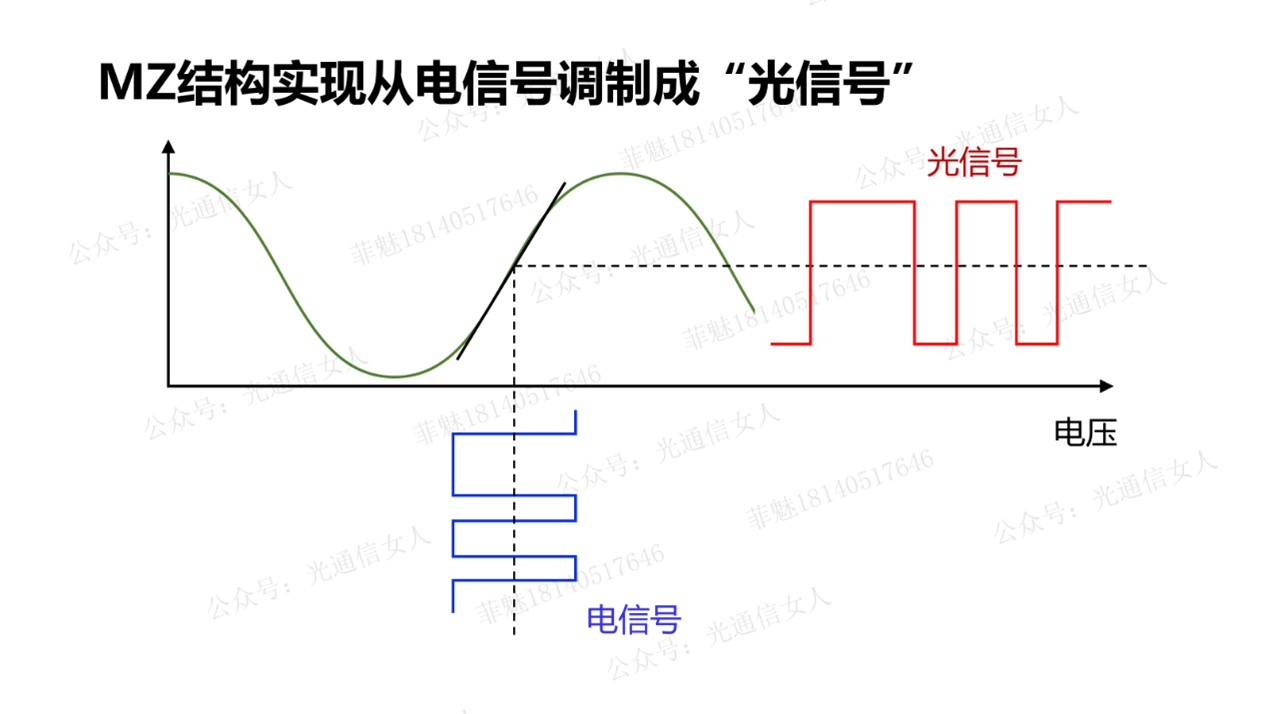

拆解一下,将激光器送来的一束光,通过Y分支或者其他结构如MMI,将光分成两束,分别通过两个波导路径,控制干涉效果。

增强或减弱,那就可以认为是信号1、0.

还可以这么划分,强,半强,半弱,很弱,那就是PAM4的3,2,1,0的四阶强度。

这就是利用马赫曾德结构实现的信号调制。

增强,两臂波导波动到干涉点后相位相同,波叠加,干涉增强。

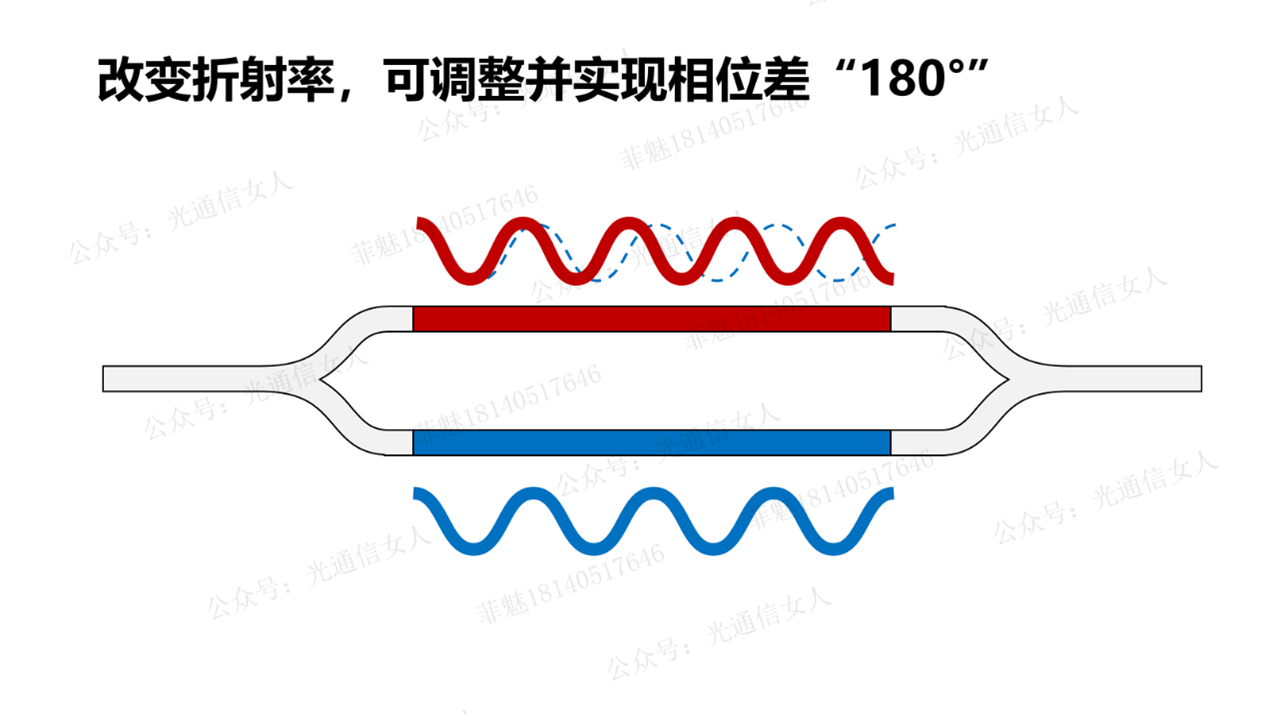

由于波导的物理程度一样,很难改变物理光程,但可以改变折射率,来改变波动速度,实现180相位差,两列波抵消,干涉相消。

调整折射率,就是调整波动速度。调整波动速度就可以控制干涉效果,实现信号调制。

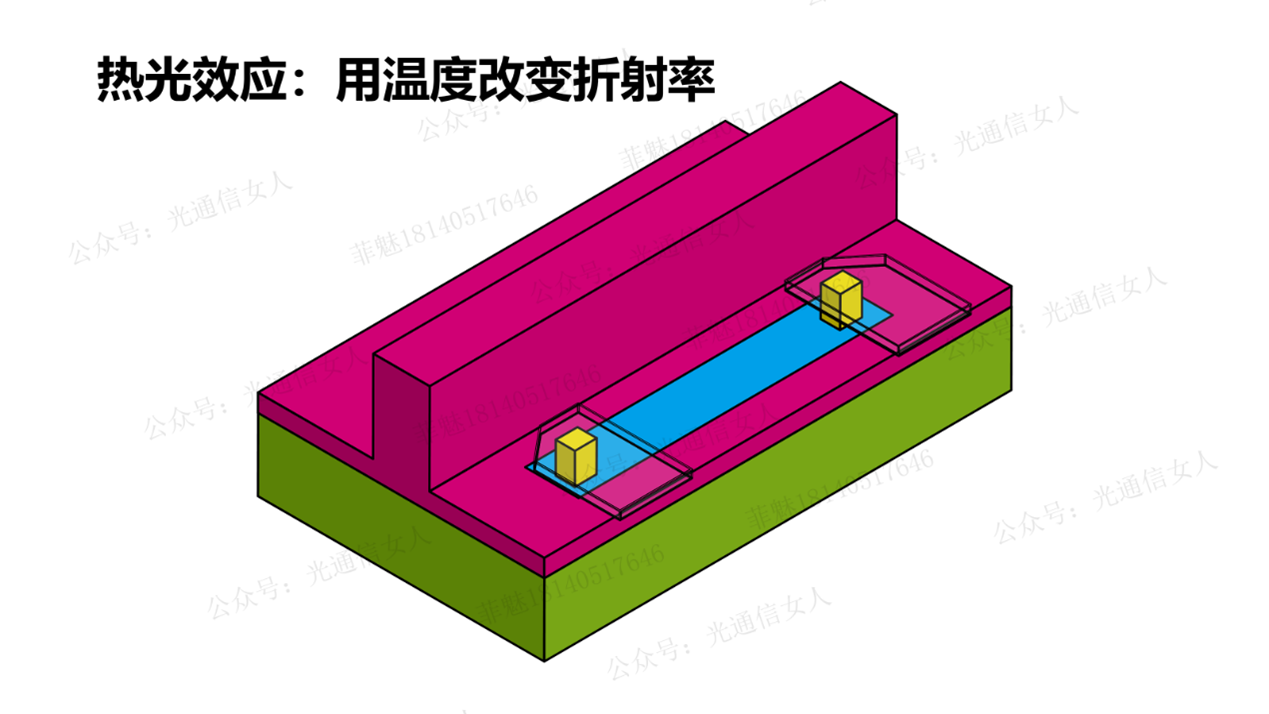

那接下来就是,如何控制折射率,比如很多材料具有热光效应,不同温度下材料的折射率不一样。

热光效应可以用来做调制器,但很少在光模块这个领域看到这类调制器,因为热的传递速度很慢,热光调制器的速率不满足现在光纤通信的要求。

也就是说,基于热光效应的马赫曾德干涉结构的调制器,有,只是光模块行业很少用而已。

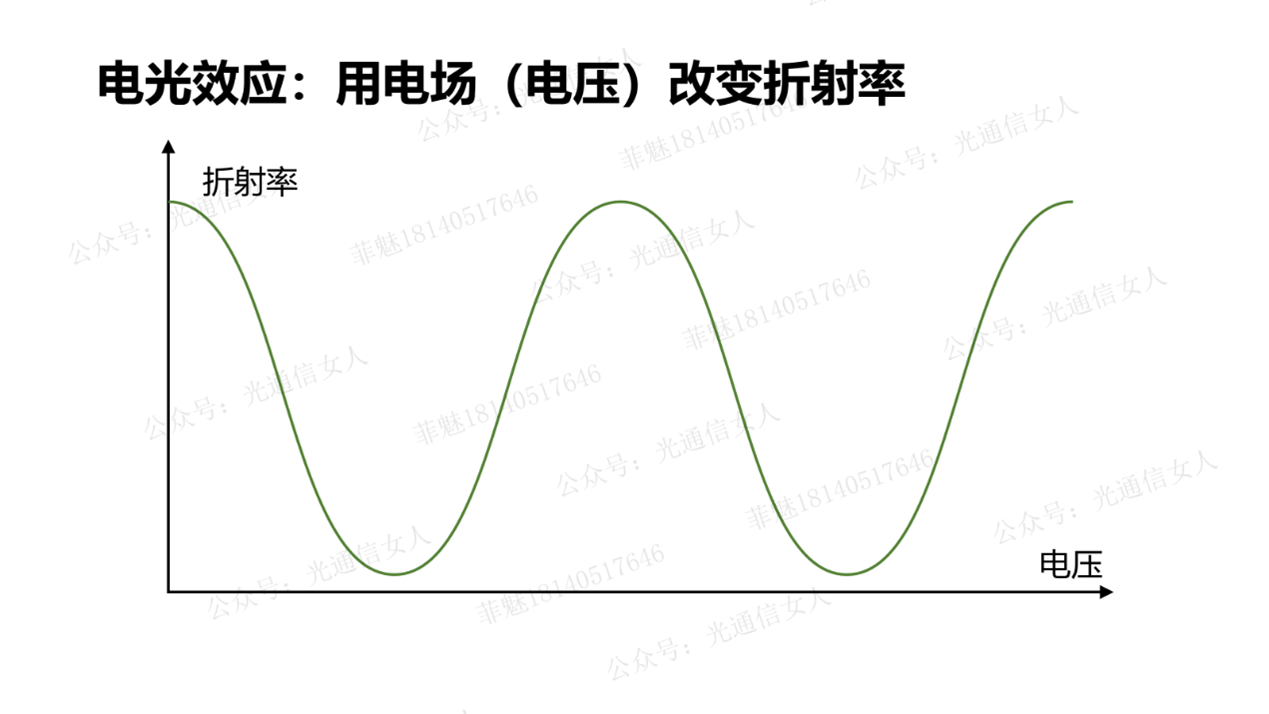

除了温度可以改变折射率,还有一些材料可以通过电场来改变折射率。比如一些压电陶瓷类光学晶体,如铌酸锂。

利用这种电光效应,来实现电信号向光信号的调制。

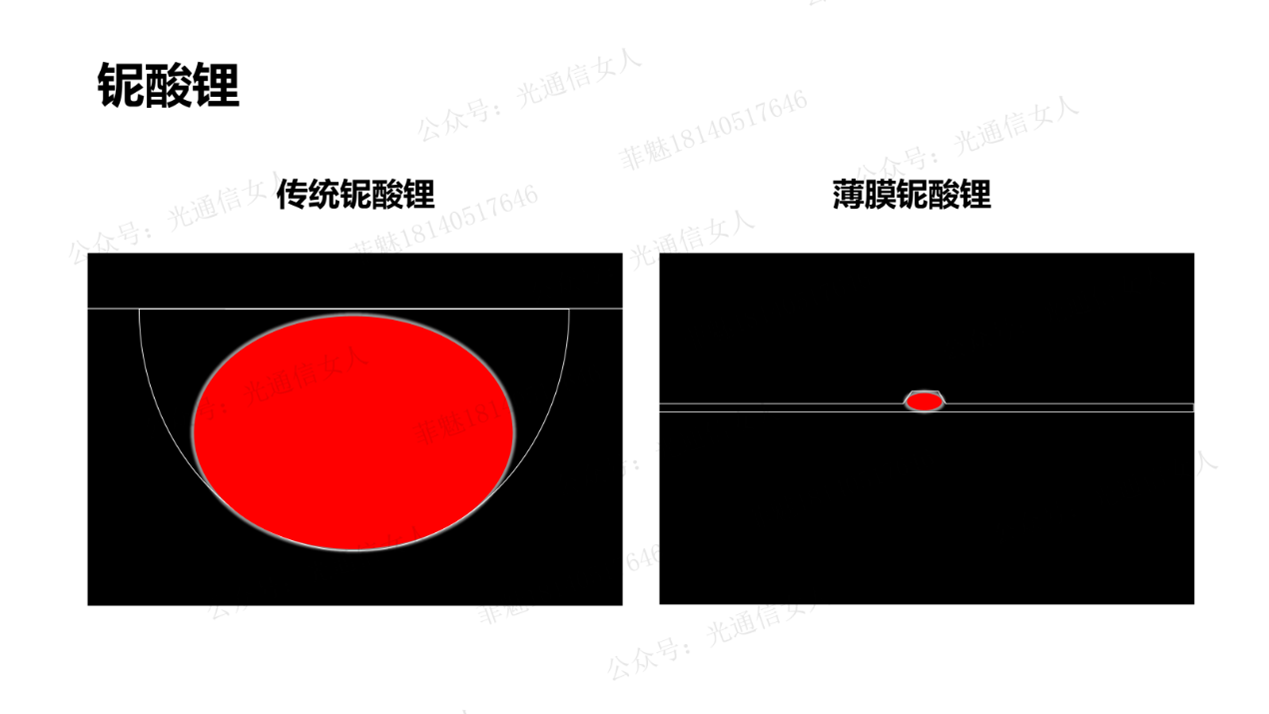

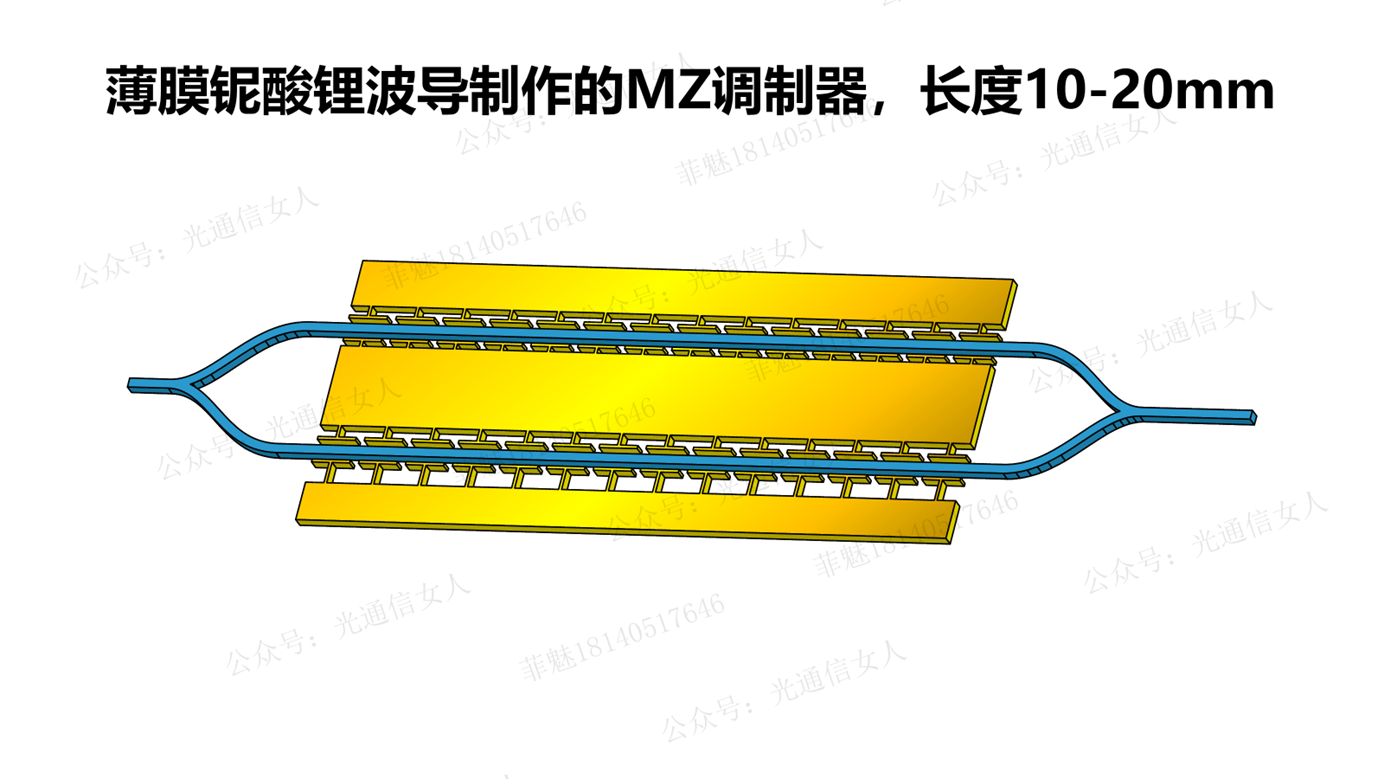

以前的铌酸锂波导很大,需要很高的电压以及很长的波导长度才能实现“增强”“减弱”的干涉效果的控制。

为了增强电场,现在用薄膜铌酸锂,便于两侧电极拉近提高作用电场,这就是薄膜铌酸锂。这也是近几年的热闹词,如何实现铌酸锂的薄膜,如何设计薄膜上的调制电极....

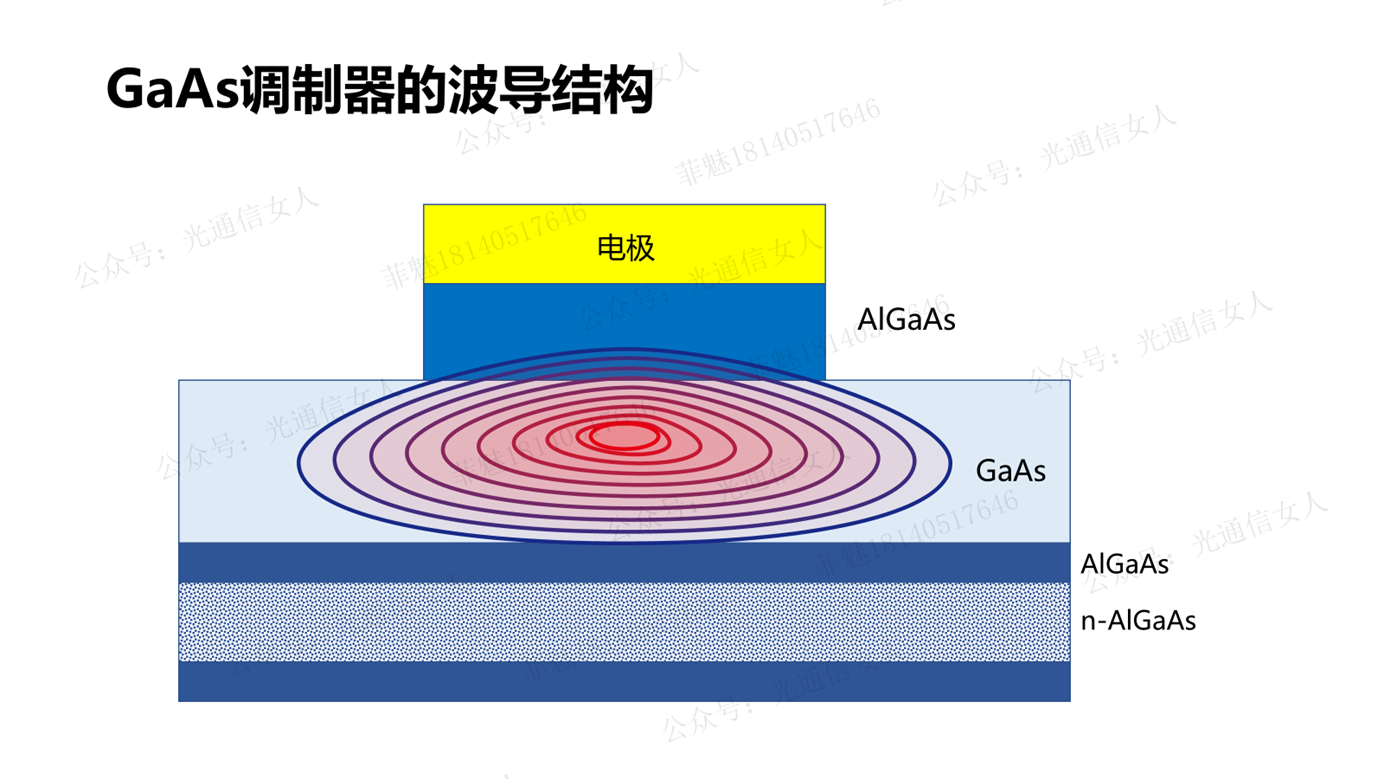

除了具有电光效应的铌酸锂材料外,一些半导体材料也有电光效应,比如GaAs,通过控制波导两侧的电场,也能实现折射率的控制。

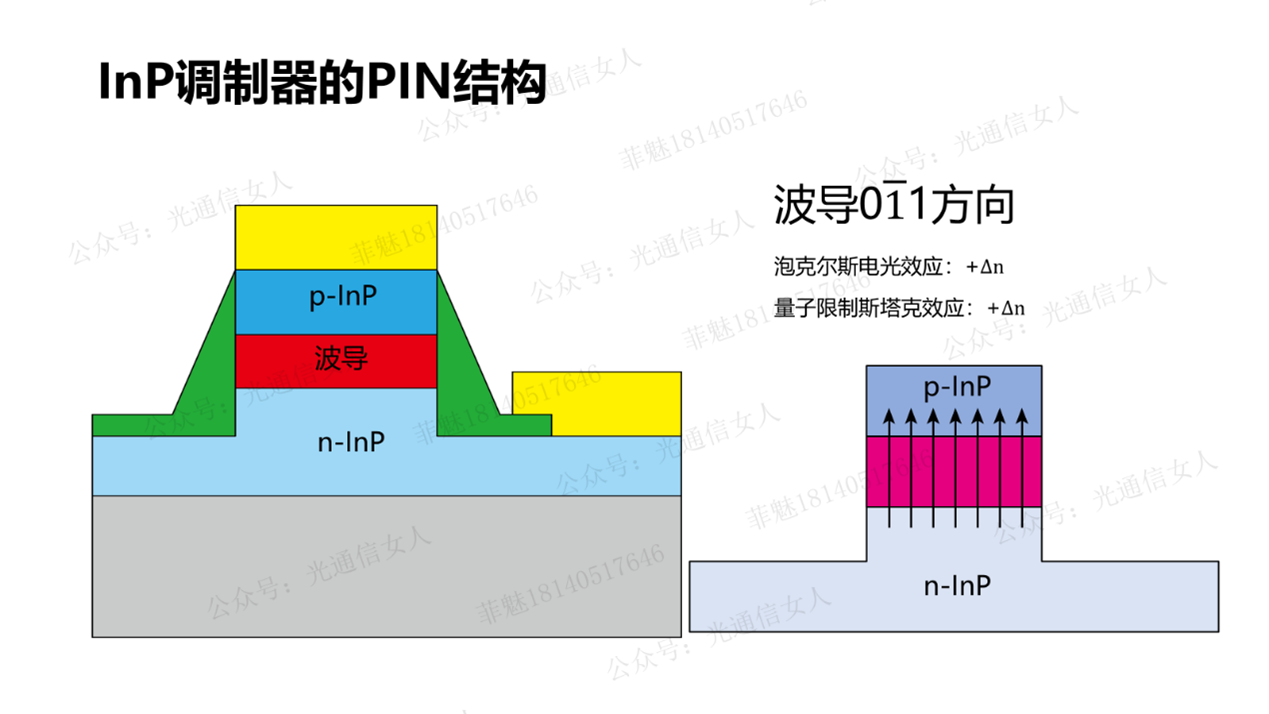

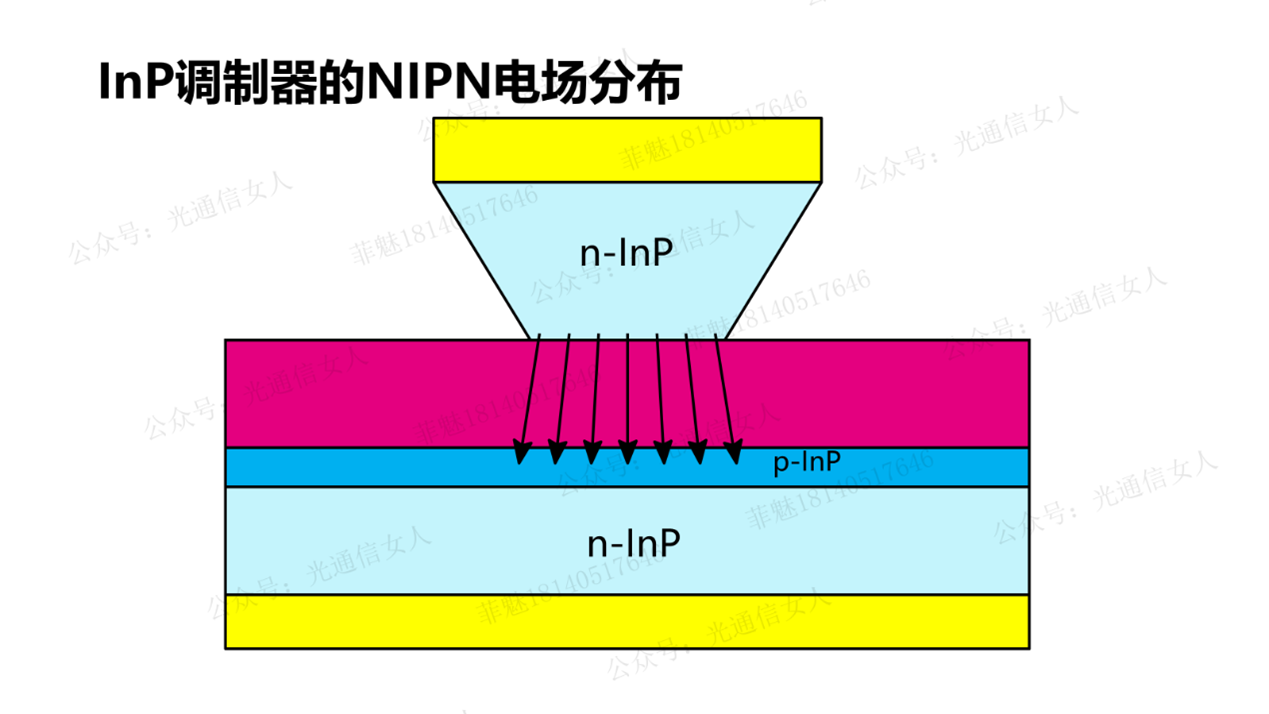

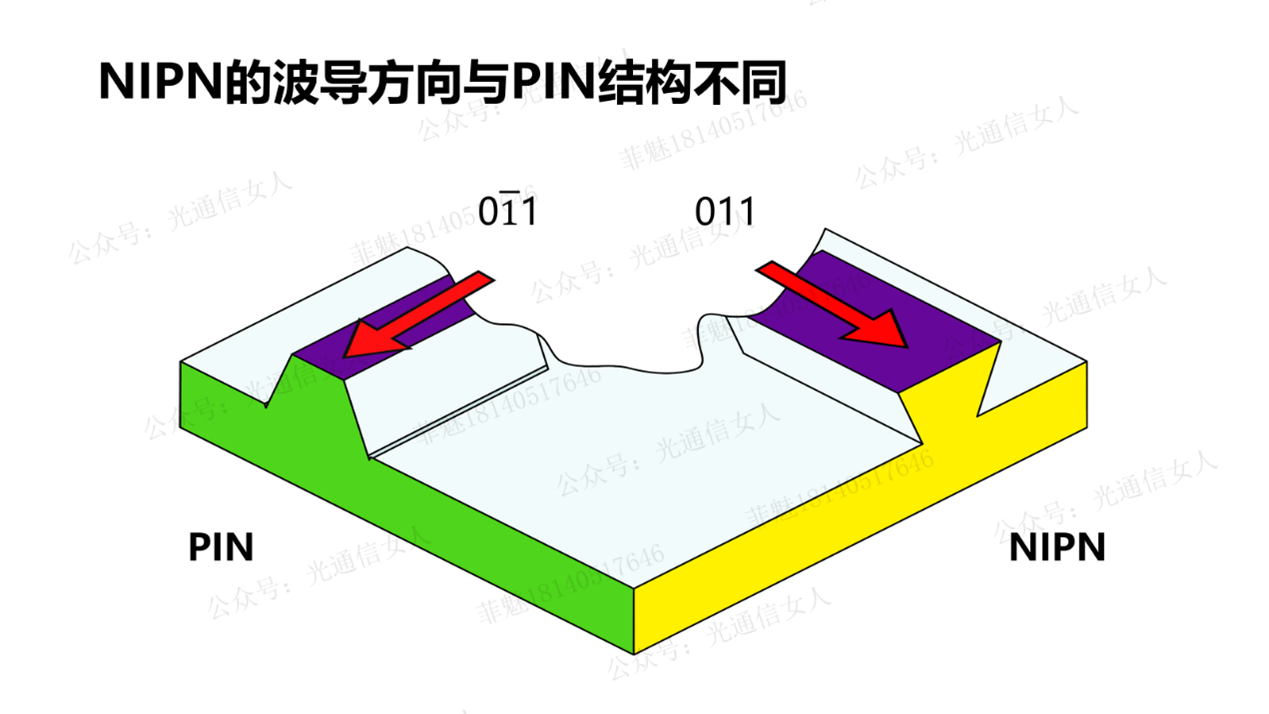

InP磷化铟半导体,也可以通过控制P型InP与N型InP之间的电场来实现折射率的控制,InP调制器呢,除了电场与折射率的关系,泡克尔斯效应,还有一个量子斯塔克效应,对折射率也有影响,所以电极的分布与晶体与波导的取向,有要求。

~~,铌酸锂的电极分布与波导在晶体中的分布方向也有要求,这些需要慢慢展开聊。

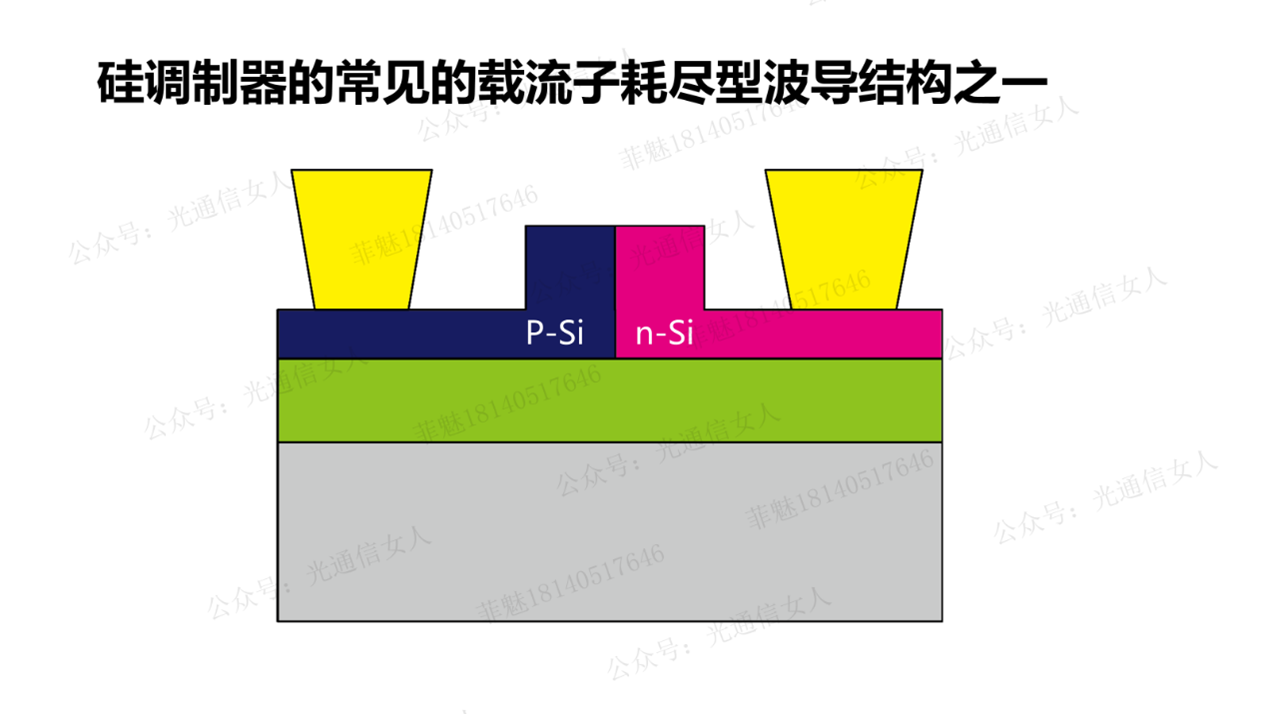

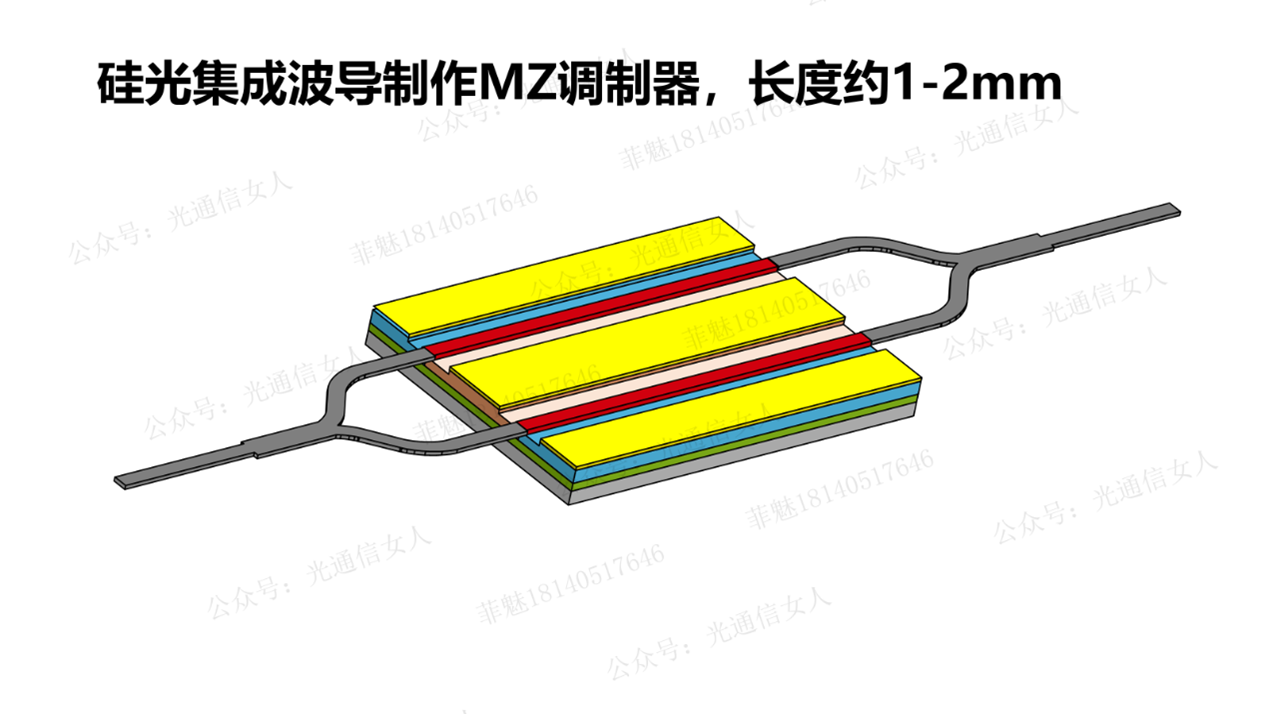

还有常用的硅波导,有载流子注入结构,载流子耗尽结构,载流子积累结构...,通过电场实现的等离子色散效应控制折射率,如下图其中一个波导结构。

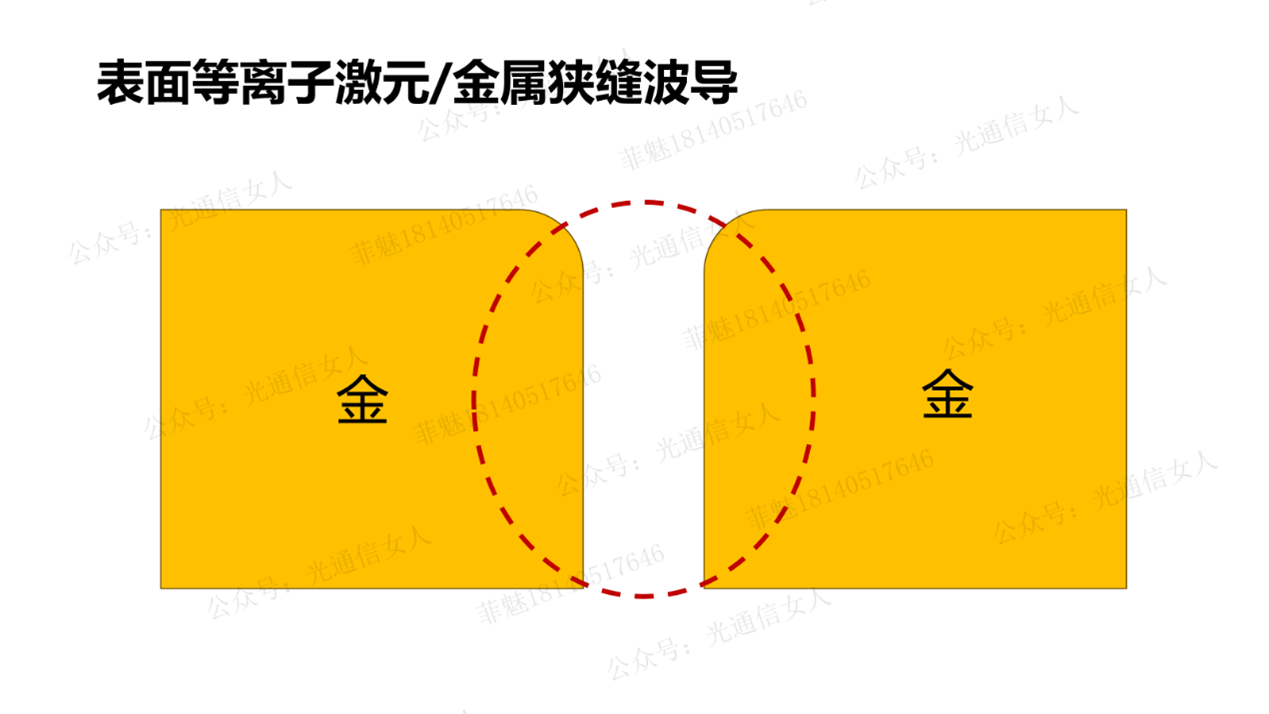

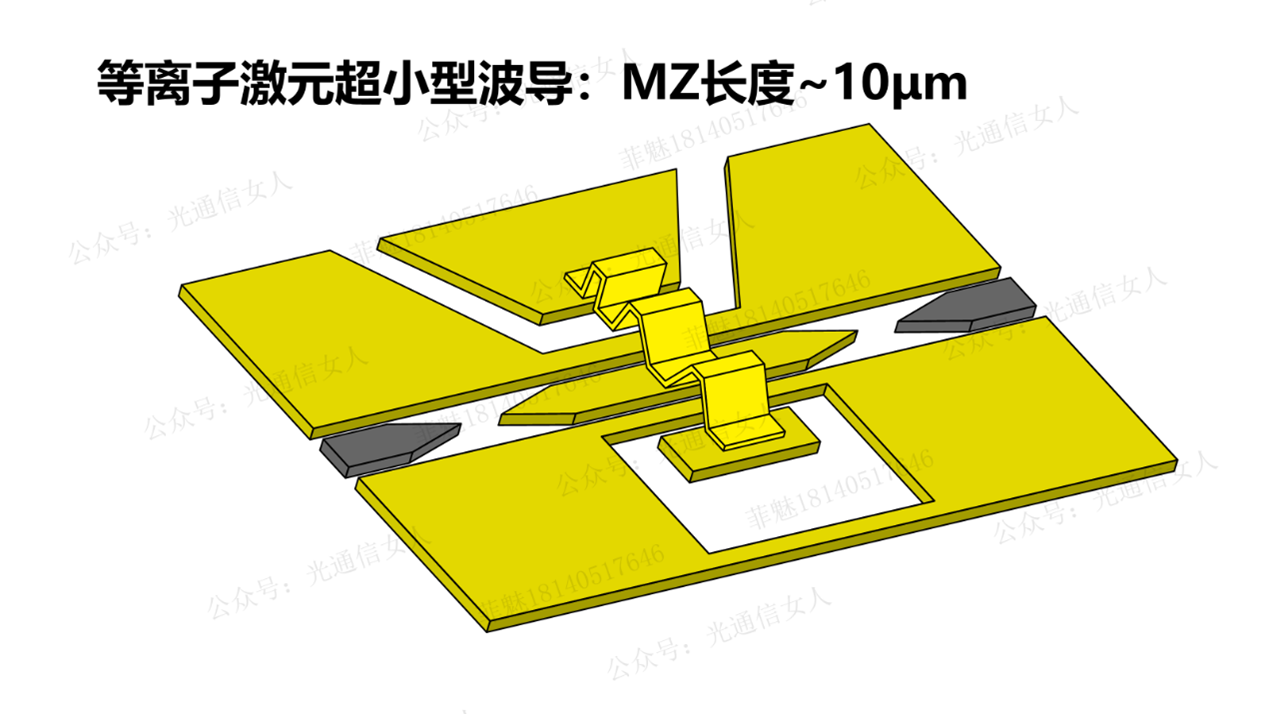

还有狭缝波导,利用金属与介质的边界激发的波,来实现非常非常小的波导尺寸。

传统铌酸锂波导的直径约10微米,而表面等离子激元的波导直径约0.1微米。所以工艺和产业不成熟。

利用各种电光效应,通过控制电压,实现波导折射率控制,从而控制干涉结果,实现调制。

这就是基于电光效应的马赫曾德调制器,简称为MZM。

传统铌酸锂调制器,调制长度约10cm,薄膜铌酸锂的长度可缩减至1cm左右,常见1-2cm(10-20mm)

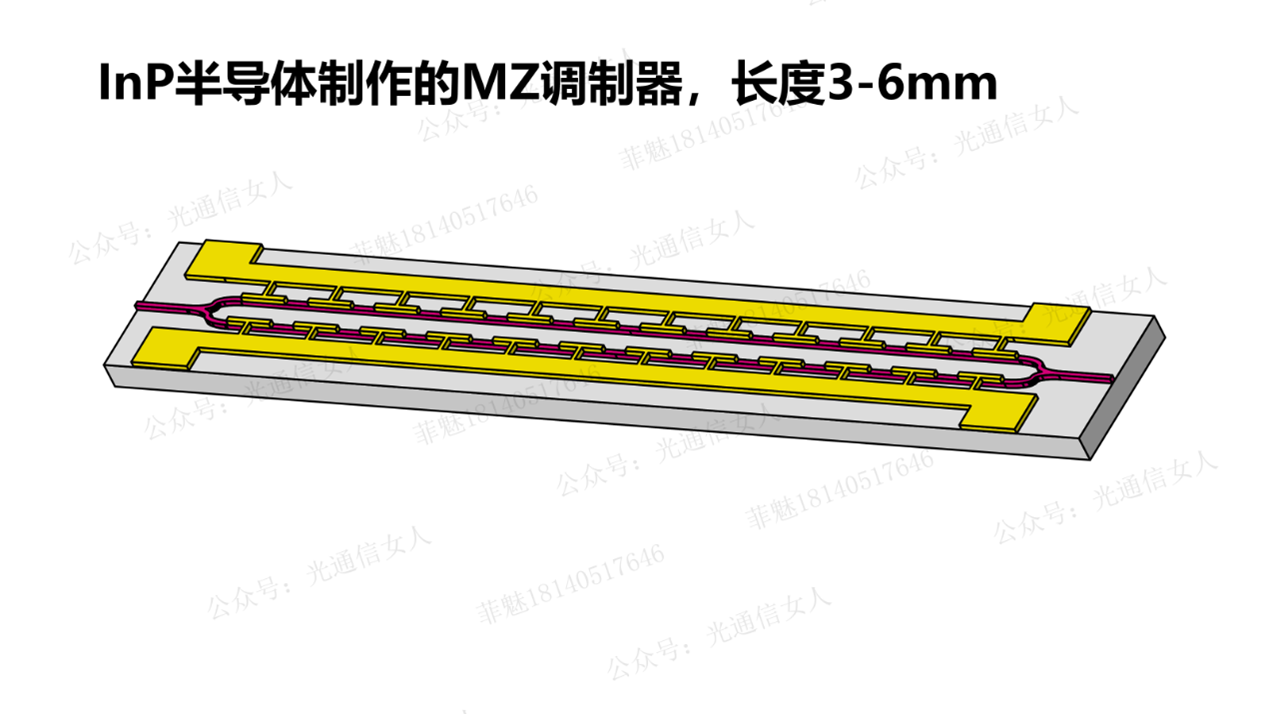

InP的话,电极距离很近,电场与电极距离成反比,所以调制器长度较短,属于小型化调制器。

硅光调制器有各种结构,MZ结构的话,长度1-2mm比较常见,当然,4mm、6mm也有的,要看具体设计。

当然,硅光是一个大类,可以用MZ马赫曾德干涉结构制作调制器,也可以用其他结构制作调制器。

等离子激元的MZ调制器,就很小了,大约在10μm附近,而ITO材料的MZ结构调制器的话,还要再再小些,可在1μm附近

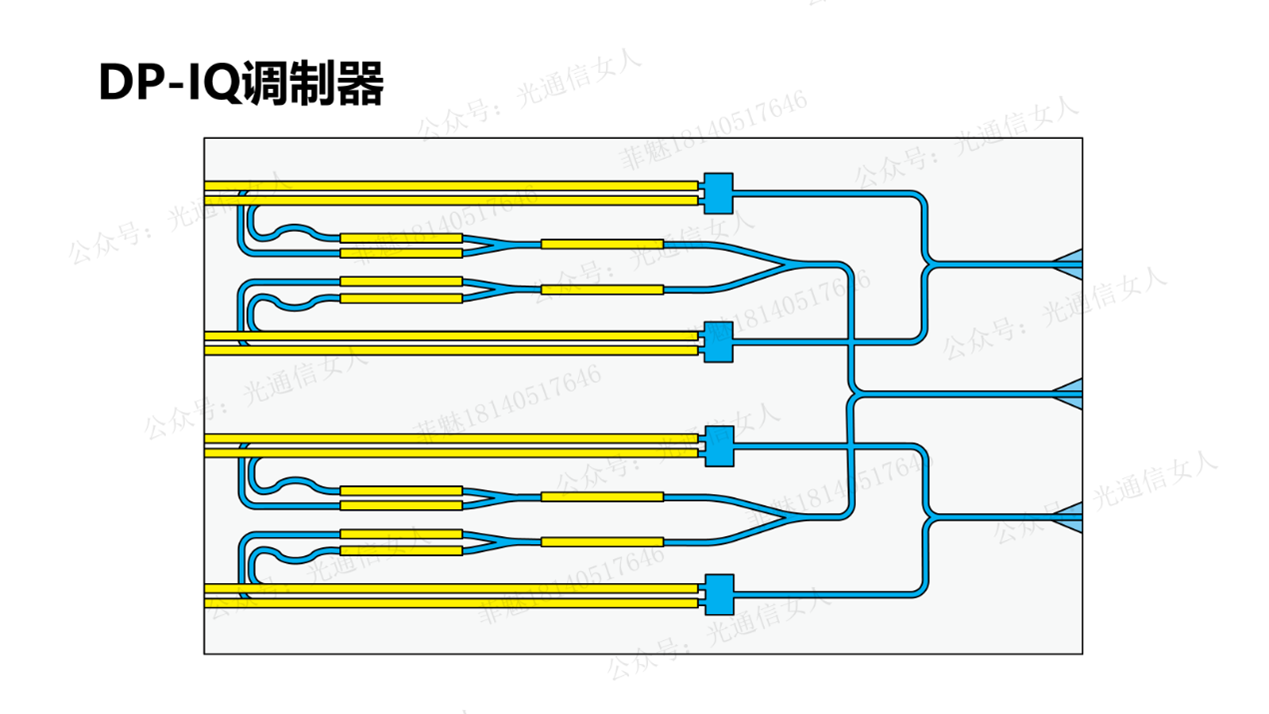

咱们光模块,可以把好多个MZ结构的调制器再次整合在一起,如相干光模块里的DP-IQ调制器,内部就包括了4个MZ结构的调制器单元。

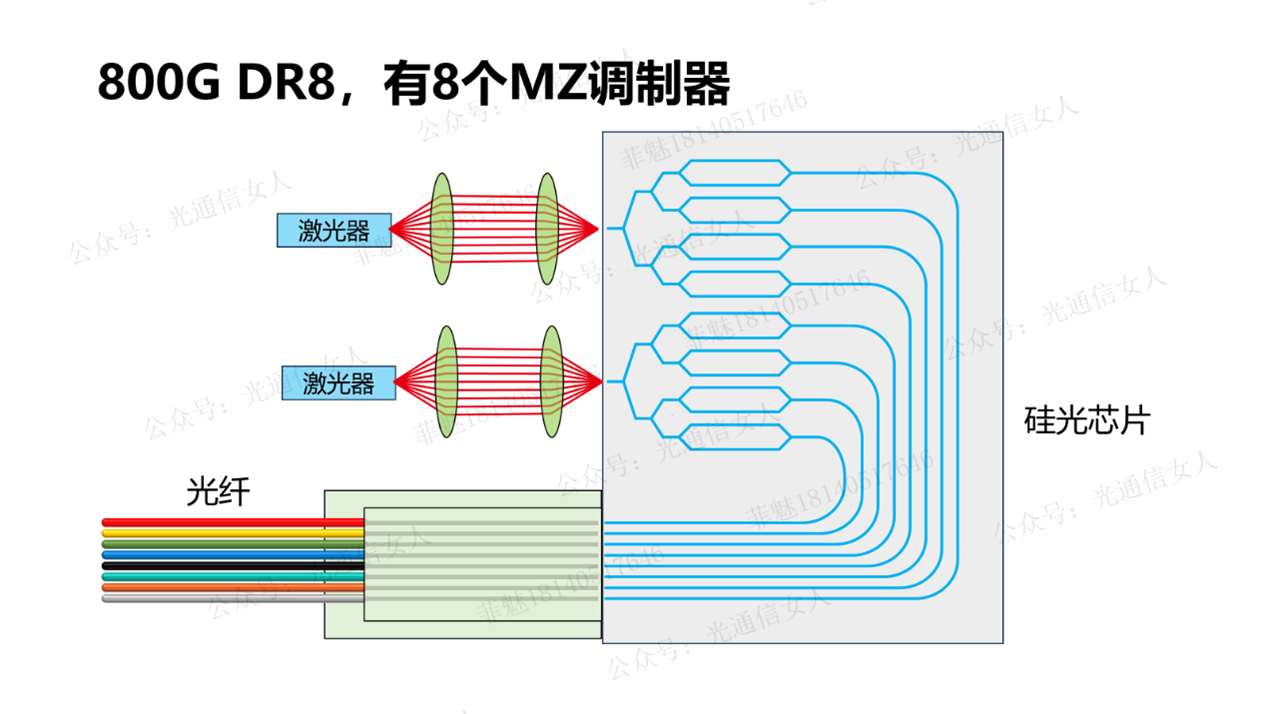

比较热闹的用于AI场景的800G硅光模块,如果一个调制器实现112Gbps的信号调制的话,就有8个MZ调制器一起工作,共同实现800Gbps的信号调制。

OK,公众号就先写这么些子,后续基础解析里,针对MZM再展开一些。